Truck Turner – Jonathan Kaplan

|

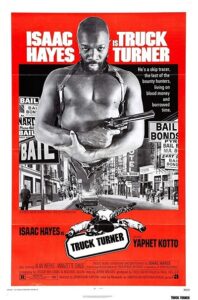

Truck Turner. 1974Origine : Etats-Unis

|

Ancien footballeur de haut niveau, Truck Turner arpente désormais les rues de Los Angeles en compagnie de son partenaire Jerry Barnes. Ensemble, ils forment une redoutable équipe de chasseurs de prime agissant entre autres pour le compte de Nate Dinwiddie, qui leur confie la charge de faire main basse sur des individus suspects recherchés par la justice. Leur nouvelle mission, pour laquelle Nate a joué les intermédiaires pour son collègue Fogarty (le légendaire Dick Miller) : dénicher l’immonde Gator, à la tête d’un réseau de prostitution de luxe. Une mission d’autant plus périlleuse que Gator est idolâtré par Dorinda, sa mère maquerelle, et que celle-ci sera bien décidée à venger son patron. Quitte à en passer par toute la pègre de Los Angeles, laquelle ne rêve de que reprendre le juteux empire de Gator. A ce petit jeu, l’impitoyable Harvard Blue est encore celui que Truck et Jerry doivent redouter le plus.

Recommandé à Roger Corman par Martin Scorsese, dont il fut le camarade lors de leurs études à la New York University, Jonathan Kaplan a commencé sa carrière de réalisateur en se consacrant tout entier au cinéma d’exploitation. Ses deux premiers films furent ainsi Night Call Nurses et The Student Teachers, deux des comédies sexy qui ont permis à la New World d’amasser un pécule suffisant pour permettre à Roger Corman de faire décoller son rutilant studio. Une fois sorti de la New World, Kaplan n’en sortit pas pour autant de l’exploitation ni même du moule cormanien, puisqu’avec Le Pénitencier il officiait pour Gene Corman -le frangin-, qui lui avait demandé un film de blaxploitation. Et pour son quatrième film, Truck Turner, s’il n’est pas sous la coupe de l’un ou de l’autre des Corman, il est sous celle de l’American International Pictures, celle-là même qui avait distribué tant de films du Roger Corman réalisateur des années 50 et 60. Mais à l’époque de Kaplan, c’est à dire au début des années 70, l’AIP commençait à se transformer (ce que Corman leur avait demandé à corps et à cri avant de les quitter) : James Nicholson s’était fait la malle, laissant Samuel Arkoff seul aux manettes. Constatant que leur approche traditionnelle de l’horreur et de la science-fiction était alors en déclin, il privilégia des sujets nettement plus contemporains. D’où la blaxploitation, surgie après les grandes luttes des droits civiques et faisant la part belle à la communauté afro-américaine. Et d’où Jonathan Kaplan, qui avait déjà été embauché sur Le Pénitencier sur la foi d’une scène “black” de The Student Teachers. Bref, Kaplan hérita de Truck Turner pour en faire un film de blaxploitation qui serait projeté en double programme avec Foxy Brown. Ce qu’il fit en dénaturant complétement le scénario d’origine, écrit par Leigh Chapman avec Lee Marvin, Robert Mitchum ou Ernest Borgnine en tête. Le prétexte -avancé par l’AIP- étant qu’aucun de ces acteurs n’étant dans leurs cordes, autant reconvertir le film en blaxploitation. Et ce fut Isaac Hayes qui hérita du rôle-titre. Devenu acteur tout récemment avec Les Durs -de Duccio Tessari et avec la bonne compagnie de Lino Ventura et de Fred Williamson-, il était pourtant déjà une gloire de la musique soul / funk. Deux ans plus tôt, la musique qu’il composa pour Shaft (dans lequel on ne le vit que par un caméo) lui valut une flopée de récompenses, dont un Oscar. Ce qui lui avait permis de s’enraciner dans le milieu du cinéma, bien aidé par cette mode de la blaxploitation richement pourvue en musique funk. Voire toute entière dominée par elle !

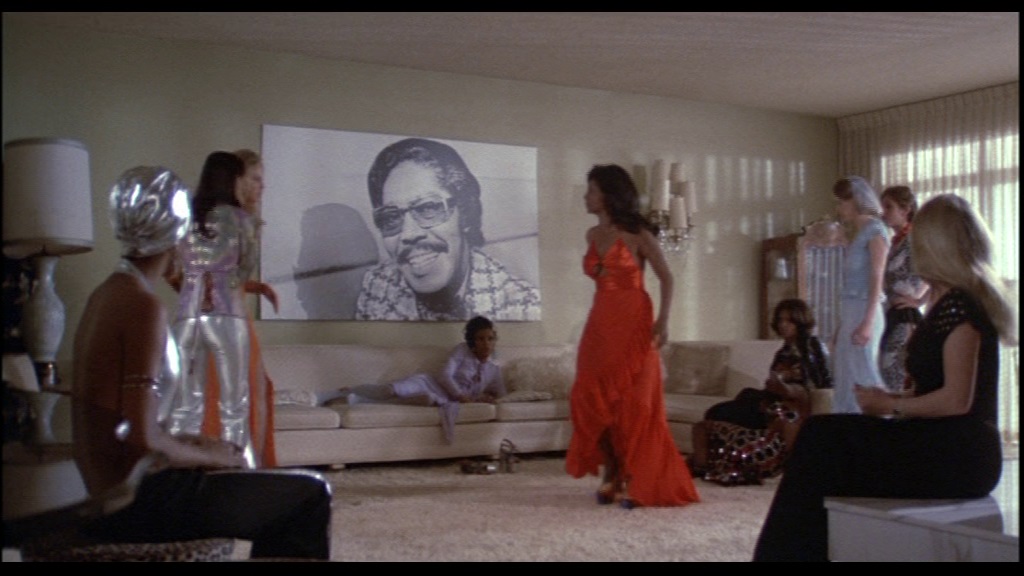

La blaxploitation a pu être critiquée pour le cortège de stéréotypes voire de caricatures qu’elle véhicule. Pour certains commentateurs, elle irait même à l’encontre des droits civiques. Des critiques qui, pour peu qu’elles prétendent à une généralisation, tapent à côté de la plaque : l’aspect “exploitation” y est prédominant, et à ce titre la blaxploitation ne prétend nullement donner une image réaliste de la communauté noire. Tout au plus s’appuie-t-elle sur des constats sociaux extrapolés et certes stéréotypés pour le bien de scénarios axés sur l’action. C’est par exemple le cas dans Truck Turner -et dans bien d’autres films, blaxploitation ou non-, qui se base sur la déliquescence des grosses villes américaines et de leurs ghettos en proie au crime organisé. Il s’agit ici de Los Angeles et Jonathan Kaplan, aidé par ses scénaristes (dont Michael Allin, qui venait d’écrire Opération Dragon), n’en sort pas un propos catastrophiste : c’est au contraire l’occasion de mettre en avant un réseau de proxénétisme mené par la fougueuse Dorinda, sa poigne de fer, sa gouaille licencieuse, son culte du maquereau (dont un portrait géant orne le salon de sa riche demeure) et sa volée de donzelles court-vêtues et visiblement peu traumatisées par leur emploi. L’autre bandit principal est tout aussi démonstratif : Harvard Blue est pour sa part un bourrin, qui effectue d’ailleurs sa première apparition à l’écran en crachant sur le cadavre du maquereau chéri de Dorinda. Ce qui vaut entre les deux une collaboration houleuse ostensiblement faite pour provoquer des échanges épicés. Le reste des vilains, exécutants ou truands de moindre envergure (dont un que Kaplan a appelé Joe Dante… la “cormanian connection”) sont à l’avenant : pas un ne vit dans la peur, et le crime semble être une activité lucrative certes, mais aussi ludique. Nous ne sommes clairement pas dans une étude rigoureuse du crime organisé et de ses rouages, ni même dans une vision romancée façon Le Parrain. Truck Turner est bien plus proche de cette autre forme d’exploitation qui connaissait alors le succès en Italie : le poliziesco tel qu’il était appliqué par les Umberto Lenzi, Fernando Di Leo ou Stelvio Massi. Comme eux, le film de Kaplan trouve ses racines dans L’Inspecteur Harry, dont il a retenu le concept d’un flic dur à cuire pas si éloigné de la figure du cowboy solitaire. Il faut dire que le système politico-judiciaire américain a ceci d’atypique qu’il est l’un des deux seuls au monde (avec celui des Philippines, mais qui est un legs du tuteur américain) a permettre l’existence de chasseurs de primes à travers la fonction de “Bail Bondsman”. Cela consiste à engager une caution pour un suspect et à se porter garant de sa présence au moment de son jugement. A défaut, le bail bondsman (ici Nate et le personnage de Dick Miller) peut envoyer un chasseur de primes, ou “bounty hunter” en anglais, afin de récupérer le déserteur.

Le tandem Truck / Jerry est donc chargé de retrouver Gator. N’étant pas rattachés à la police, mais pourvus d’une licence d’exercice (n’est pas chasseur de prime qui veut !), ils sont libres d’agir à leur guise. A défaut d’analyser la spécificité judiciaire américaine, Kaplan l’utilise sans retenue : Truck Turner flingue à tout va dans des lieux publics, détourne une camionnette qui passe par là (et son conducteur avec) pour poursuivre une course poursuite et maltraite le personnel d’une caserne, y compris l’officier qui refuse de lui livrer un troufion inculpé (troufion qu’il passera ensuite à tabac). Il tue sans arrière pensée, et peut également à l’occasion s’en prendre aux femmes, mais il est vrai que l’une d’entre elles s’était hasardée en furie, les seins à l’air, à tenter de poignarder Jerry… Truck Turner est un film très violent, et au détour de quelques furtifs plans il verse même dans le gore. Mais ce n’est pourtant pas ce qui le caractérise : le côté “cowboy urbain” prédomine, apportant avec lui un évident second degré amoindrissant la portée de cette violence. Elle ne fait que s’aligner dans le climat général, qui est à la dédramatisation totale, y compris pour les scènes en apparence les plus tragiques. Il en va de même pour la vie privée de Truck Turner : sa relation avec sa petite amie Annie, est tout à fait sincère et les deux s’aiment effectivement. Mais Annie est une voleuse patentée, susceptible et caractérielle. Ce qui n’empêche pas Turner de lui jouer de sales tours lorsque ça l’arrange -notamment pour la protéger de la vendetta dont il est la cible-. Tout cela est également l’occasion de mettre en œuvre la gouaille des personnages (qui influencera notoirement un Quentin Tarantino), et de mettre à l’épreuve le charisme d’un Isaac Hayes qui est certes un héros, mais un héros maltraité. L’ambition du film est tout simplement la même que celle de tous les autres films de la blaxploitation : être le plus funky possible. Extrêmement marqué par le style des années 70, jusqu’à verser dans la caricature la plus éhontée (les couleurs ! les costumes ! le langage !), il s’organise au moins dans sa première partie au rythme de la musique composée par Hayes, jusqu’à donner l’impression que l’action est dictée par elle. Non seulement dans son montage, mais également dans sa nature : le second degré, l’ambiance festive et bien entendu l’imagerie “black”. La traque de Gator est d’un rythme échevelé et le film ne se repose guère (les dialogues étant ce qu’ils sont, de même que le jeu, marqué, des acteurs). Cela change quelque peu dans la seconde partie, où cette fois Truck Turner devient la cible : le scénario reprend alors ses droits et la musique ne le guide plus autant. Ce qui ne veut pas dire que le film perde son côté funky, mais il ne vogue alors plus “à vue” et prend le soin de poser une véritable histoire sans épouser aussi parfaitement la bande-son, qui se fait elle-même plus discrète.

En sachant adapter sa mise en scène à un scénario débonnaire, en parvenant à donner du relief à ce qui aurait pu paraître assez plat et en affichant un doux penchant à l’immoralité, Jonathan Kaplan caractérise bien ici les points forts de la blaxploitation, voire du cinéma d’exploitation des années 70. Il profite à plein de la liberté que lui offrent conjointement une production indépendante et une liberté nouvelle gagnée par l’industrie du cinéma post-flower power, et il fait partie de cette frange de cinéastes qui testaient alors ces nouvelles frontières. Non sans continuer parfois à offenser, surtout qu’il s’agit de “blaxploitation” et donc d’un sujet sensible : le président de la section “Beverly Hills – Hollywood” de la National Association for the Advancement of Coloured People (qui d’ailleurs est le créateur du terme) dénonça en effet le genre comme “offensant”, visiblement peu à même de saisir le plaisir provoqué par ce genre de films, originellement conçus pour le public qui aurait dû se sentir offensé. La réussite de cette exploitation “communautaire” dépassa le cadre de la communauté afro-américaine, et Shaft, les personnages féminins de Pam Grier et Truck Turner (un peu moins connu qu’eux il est vrai) sont désormais des symboles mineurs d’un militantisme légitime mais non-moraliste et capable de second degré. Et donc bien plus à-même d’être entendu !