Blade Runner – Ridley Scott

|

Blade Runner. 1982

Origine : États-Unis |

Avant de s’attaquer au symbole de la science-fiction qu’est Blade Runner, attardons-nous un peu sur l’autre côté symbolique du film de Ridley Scott : la frénésie des versions. Blade Runner a en effet connu sept versions différentes, cinq d’entre elles ayant été commercialisées, fort heureusement sans que l’une ne vienne remplacer les autres comme ça avait été le cas pour les Star Wars. Les deux autres étant respectivement une diffusion de 1982 en avant-première avec quelques scènes en plus vis à vis de la version nationale et une version charcutée destinée à la télévision américaine. Parmi les cinq qui ont survécu, une n’est pas à proprement parler une version commerciale : il s’agit de la version de travail de Ridley Scott. Deux autres sont très proches : il s’agit des versions cinéma originales pour les États-Unis et l’Europe, cette dernière bénéficiant de scènes retirées de la version américaine car jugées trop violentes par la censure. La quatrième version date de 1992 et se fait passer pour le “director’s cut”. C’est avec elle que les changements atteignirent le plus de profondeurs. N’ayant pas eu son mot à dire pour le montage final de la version sortie en 1982, Ridley Scott bénéficia de l’engouement pour la sortie en salles de sa version de travail, qui poussa les cadres de la Warner à lui demander ce “director’s cut”. Scott put ainsi effectuer quelques changements d’importance (disparition de la voix off, insertion de la scène de la licorne et remplacement du happy end imposé par le studio). Toutefois, un emploi du temps trop chargé et de trop fortes contraintes de temps et d’argent laissèrent un goût d’inachevé au réalisateur. Ce n’est qu’en 2007, à l’occasion du 25ème anniversaire de Blade Runner, que Ridley Scott put opérer tous les changements qu’il avait en tête pour ressortir le film dans une version “final cut”, agrémentée de tout un tas de notes et de documentaires. Et pour le film en lui-même, pas mal de changements aussi, avec des prises différentes insérées dans le montage, des plans insérés, quelques gommages d’ombres ou de câbles apparents, des lumières retravaillées et même des scènes retournées sur fond vert ayant nécessité la présence de Joanna Cassidy et de Ben Ford, fils d’Harrison (la première pour essayer de masquer sa doublure lors d’une scène de cascade, le second pour des histoires de silhouettes). Ces deux versions, le director’s cut et le final cut, sont incontestablement meilleures et dépassent une mouture d’origine marquée par un interventionnisme trop évident du studio (ressenti particulièrement pour la séquence de fin). Ce ne sont pas que des fignolages de mégalomanes comme peuvent l’être les nouvelles versions de Star Wars, leur proximité avec la version de travail de Ridley Scott en fournissant la preuve. La commercialisation de toutes les versions rassemblées en un seul coffret témoignent aussi d’une politique commerciale nettement moins racoleuse que celle de George Lucas. Toutefois, entre le director’s cut et le final cut, les variations sont plus problématiques. Bien qu’elles soient assez conséquentes, les modifications ne changent rien au fond, si ce n’est peut-être pour influencer le spectateur à croire que Deckard est un répliquant, ce que Scott revendique mais que le scénariste Hampton Fancher et l’acteur Harrison Ford démentent. Bref, chacun est encore libre de croire ce qu’il veut, et c’est mieux ainsi. On ne peut alors pas s’empêcher de penser que le final cut n’est qu’un témoignage de la frustration de son réalisateur perfectionniste, qui a ainsi pu profiter du statut particulier de son film pour pouvoir le remodeler et l’enjoliver, progrès technologiques aidant. Heureusement que tous les réalisateurs pré-CGI n’ont pas accouché de films aux semblables retombées, sans quoi il serait impossible d’affirmer que telle version ne sera pas un jour remplacée par telle autre.

Cette critique portera autant que faire se peut sur les versions 1992 et 2007, qui l’une comme l’autre ont consacré Blade Runner comme un incontournable de la science-fiction cérébrale, une synthèse de plusieurs pans de l’histoire cinématographique, littéraire et artistique (le film noir, les dystopies, Metropolis, le magazine Métal Hurlant et bien entendu l’œuvre de Philip K. Dick, mais aussi celle d’Arthur C. Clark et Isaac Asimov) et un précurseur du cyberpunk sous toutes ses formes, qu’elles soient cinématographiques, littéraires ou vidéoludiques.

Auteur du court roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?, duquel le film est très librement adapté, Philip K. Dick avait pourtant commencé par se montrer réticent envers ce projet d’adaptation, tout comme il l’avait été lors d’une première tentative avortée dans les années 70. Ne goûtant guère le scénario de Hampton Fancher, il s’en montra plus satisfait à la suite de la révision par David Webb Peoples demandée par Ridley Scott. Et puis après avoir eu quelques occasions de découvrir l’orientation prise par Ridley Scott, son avis changea assez radicalement : “L’impact de Blade Runner va être retentissant, à la fois pour le public et pour les artistes.” écrivait-il à un représentant d’une des compagnies de production (le scan de la lettre originale est disponible sur le site officiel de l’auteur). Mort peu avant la sortie du film, il ne put hélas pas voir le résultat final, a fortiori encore moins la version de 1992 que celle de 1982, mais semblait en tout cas avoir déjà pris la mesure de ce que deviendrait Blade Runner, dont le médiocre score initial au box office ne pèse pas lourd en comparaison de son triomphe critique et commercial sur la durée.

En 2019, les terriens ont colonisés d’autres mondes en confiant la sale besogne aux répliquants, des machines conçues par la Tyrell Corporation en tous points semblables aux humains, voire supérieures, y compris du point de vue de l’intelligence. Mais suite à une mutinerie, les répliquants ont été mis hors la loi sur Terre où ils sont passibles de la peine de mort, ou plus exactement “mis à la retraite”. Des policiers nommés Blade Runners sont ainsi chargés de trouver les répliquants et de les éliminer.

Rick Deckard, ex Blade Runner rappelé de sa retraite pour l’occasion, doit retrouver la piste de quatre répliquants revenus sur Terre avec comme objectif d’infiltrer la Tyrell Corporation. Grâce à la tentative de meurtre dont fut victime son prédécesseur, fusillé pour avoir démasqué l’un deux, Deckard dispose déjà du signalement des quatre répliquants. Il lui reste à les trouver et à les abattre. Plus facile à dire qu’à faire, car le contact de Rachael, une autre répliquant, la secrétaire ultra-perfectionnée de Tyrell, va lui prouver que ceux qu’il est chargé d’abattre ont des sentiments qui en font des êtres sensibles, peut-être même plus que lui-même.

Comme toute véritable œuvre-phare, Blade Runner n’est pas que le précurseur d’un style artistique. C’est aussi le produit d’une époque où les interrogations sont nombreuses. Le Watergate, les sales guerres, la crise économique, sont venus insuffler la méfiance dans l’esprit des populations occidentales et des artistes. Ronald Reagan entame une politique inédite d’ultra-libéralisme de rupture, y compris vis à vis de ses prédécesseurs républicains, dont les résultats sur le long terme demeurent intangibles. L’informatisation galopante de la société, le réchauffement de la guerre froide depuis l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique, la résurgence du terrorisme sont autant d’autres phénomènes symptomatiques d’un présent difficile et d’un avenir très flou. Dix ans plus tôt ou plus tard, et l’adaptation du roman de Philip K. Dick n’aurait certainement pas pu se faire avec la même pertinence. Tout en ce début des années 80 incitait au questionnement sur l’orientation prise par l’humanité et à la validation des thèmes traités par l’écrivain au cours de sa carrière et qui ont fait de lui un artiste des plus visionnaires, en tout cas l’un de ceux qui a su le mieux anticiper sur l’avenir “dématérialisant” de ses semblables. Depuis Blade Runner, de nombreux films sont venus puiser dans la bibliographie de Dick, preuve que ce qu’il avait pu imaginer il y a 50 ans est loin d’être relégué au rayon des prédictions ratées et se trouve toujours en phase avec notre société actuelle. Philip K. Dick en est bien entendu la première des raisons, mais le film de Ridley Scott est venu également consacrer la “cinégénie” de ses écrits, non sans apports par le réalisateur lui-même.

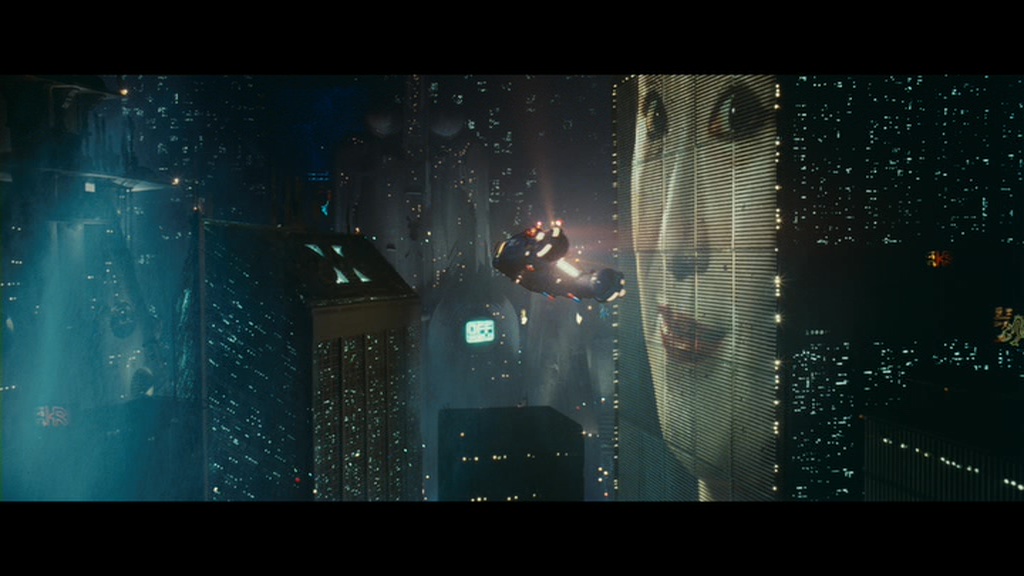

Très porté sur l’esthétique, il intensifia considérablement (voir le créa de toute pièce) le côté “roman noir” de Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? pour en faire un élément à part entière du film, fusionné plus qu’intégré à son appartenance à la science-fiction. Cette assimilation de deux genres donna naissance à ce que l’on a appelé “Future noir”, du nom du livre référence écrit par Paul M. Sammon au sujet de Blade Runner, ou encore “Tech Noir”, du nom de la boîte de nuit aperçue dans Terminator, autre film rattaché à ce sous-genre, quoique les références visuelles en soit bien moindres. Car les décors majestueux et grandiloquents de Blade Runner (la pyramide Tyrell en est la plus célèbre illustration) ne sont rien d’autre que les versions futuristes des grosses villes du milieu du XXe siècle dans lesquelles évoluaient les héros de films noirs. New York ou Los Angeles sont des mégalopoles aspirant leurs banlieues et les habitants, et dans l’année 2019 telle que vue par Ridley Scott il n’en sera pas autrement. Ce seront des villes devenues monstrueuses et étouffantes où la densité de population amènera une promiscuité absolue. La seule échappatoire à cet enfer démographique sera la fuite verticale, au sommet d’immeubles de plus en plus élevés reflétant l’inégalité de l’échelle sociale. Alors que les sommets seront à disposition des plus puissants (Tyrell), les bas fonds seront plongés dans la noirceur, et ceux qui y vivent, c’est à dire les pauvres, dont une large partie d’immigrés, composeront un univers cosmopolite misérable. Scott a choisi principalement des immigrés venu du moyen ou de l’extrême orient, ce qui donne une allure exotique à l’ensemble, que Vangelis retranscrit parfaitement dans les sonorités de sa musique électronique. Ce choix peut s’expliquer par l’image à la fois débordante d’activité et de pauvreté des souks arabes et des Chinatowns déjà implantés aux États-Unis. Ce cadre lui permet d’insister sur la densité de population et d’immerger son personnage principal, un Deckard parfaitement digne des Sam Spade d’antan : fatigué, résigné, violent, la voix rauque, arborant un vieil imper usé et vivant dans un appartement sinistre (dont l’extérieur est celui de Ennis House et son architecture maya) et enfumé…

L’esthétique de la ville et le look de Deckard sont loin d’être les seules choses héritées du film noir. Toute la structure scénaristique de Blade Runner y fait en fait référence. Après tout, l’intrigue pourrait se résumer comme suit : un privé solitaire est chargé par des employeurs sans scrupules d’assassiner quatre forçats évadés. Pour les retrouver, il aura besoin de l’aide d’une jeune femme tourmentée. Le flic solitaire, la demoiselle en détresse, le chef de gang brutal, les femmes fatales… La personnalité de chaque personnage est inscrite dans une certaine tradition, que Ridley Scott parvient peu à peu à transcender en jouant sur les ambiguïtés nées de la frontière entre les répliquants et les humains, entre les criminels et les policiers, source d’interrogations accrues chez Deckard. En cela il se rapproche davantage d’Arthur Penn et de son Bonnie and Clyde que du film noir plus manichéen. Car son objectif n’est pas seulement de montrer un monde vicié dans lequel les personnages seraient désabusés. Sans quoi Blade Runner ne serait qu’un maigre film noir sous un vernis de science-fiction. Or, il est plus que ça : il est les deux à la fois, un film “future noir”. La science-fiction lui permet d’aller au delà du climat désabusé bien réel et de susciter des interrogations typiquement “dickiennes”.

Le rôle de la science et du progrès est un des thèmes soulevés par Blade Runner, film dont l’univers est moins éloigné du présent qu’il n’y paraît. L’ancrage dans le film noir, genre très terre à terre au réalisme très cru, est là pour le rappeler, tandis que la science-fiction permet de poser certaines questions sur les États-Unis et l’évolution dans laquelle le pays semble s’être engagé. Ainsi, le Los Angeles de 2019 ne vient nullement d’une rupture révolutionnaire, n’est en rien post-apocalyptique et son fonctionnement démocratique n’a pas été remis en cause. Au contraire : en colonisant d’autres mondes, l’État a retrouvé l’esprit pionnier du far west. Il vante ces nouveaux territoires, devenus des marchés à part entière, et incite son peuple à s’y investir à travers de gigantesques annonces promotionnelles venant rappeler que le capitalisme, l’enrichissement et le confort individuel sont toujours de rigueur. Et outre ce discours sur les colonies, la publicité au sens large de marques réelles et bien connues de nos jours a pris une place littéralement démesurée dans le paysage sociétal, au point même d’aboutir à quelques images parmi les plus célèbres du film. Coca Cola et les autres marques disposant d’un placement publicitaire dans Blade Runner ne se rendaient probablement pas compte que cet espace visuel démesuré pouvait nuire à leur réputation, les associant à une société si sombre, si polluée. Quoique le film ne soit en rien politique -il est plus éthique que politique- il n’est pas impossible d’y voir le reflet d’une société après 40 ans d’ultra-libéralisme intensif. Chacun est libre, mais les inégalités atteignent un nouveau pic, ce qui est donc reflété par la pyramide de Tyrell. Les populations d’en bas sont délaissées dans la promiscuité de ténèbres permanentes, et l’individu dans ce cadre n’a plus d’autre rôle à jouer que celui d’être un consommateur. A l’inverse, les rares privilégiés du sommet vivent pratiquement en reclus, dans un cadre somptueux tout en dorures. Nous ne sommes pas dans une dystopie classique, visant des régimes dictatoriaux honnis aux systèmes économiques divergents ou antagonistes, mais bien aux États-Unis tels que nous les connaissons. Ridley Scott n’a fait qu’amplifier différentes caractéristiques de son pays d’adoption (lui-même est anglais), provoquant ainsi de légitimes interrogations sur l’avenir auquel conduira la situation présente, aussi bien en ce qui concerne les clivages sociaux que la gestion de l’espace et le cadre de vie. La beauté de Blade Runner n’est pas seulement un impressionnant étalage de savoir-faire obtenu avec un budget conséquent. Sa plastique revêt une signification et constitue à elle seule un des thèmes du film, sans que les personnages n’aient à étayer ce que les spectateurs eux-mêmes peuvent percevoir et imaginer d’un tel monde, comme étant un écho amplifié du présent.

Dans l’évolution logique menant notre présent à ce futur pessimiste, le progrès n’a pourtant pas manqué. Il ne s’est pas imposé à toutes les classes de la société, loin de là, mais il est très réel, les répliquants et la colonisation d’autres mondes en étant les meilleures preuves. Avec les créations sans cesse améliorées de Tyrell, l’homme se rapproche du divin : il créé des mondes ex nihilo, et ce grâce à ses propres créatures, des humanoïdes dont la sophistication frôle la perfection. Il y a quelque chose du Frankenstein de James Whale dans Blade Runner, les deux films ayant en commun les figures de Victor Frankenstein et de Tyrell, deux hommes qui usent de leur alibi scientifique pour ne pas assumer des responsabilités relevant plus de celles d’un géniteur que d’un créateur. Créer un humain en laboratoire, sans recours à des parents de chair et de sang, est certes une marque de génie scientifique, mais ce n’est pas la même chose de que créer une machine, ce qu’ils refusent de voir par lâcheté dans le cas de Frankenstein ou par intérêt dans le cas de Tyrell, qui est au service d’un État à la recherche d’une main d’œuvre bon marché. Les répliquants sont les derniers nés d’une longue histoire d’exploitation de l’homme par l’homme : les États-Unis ont déjà connu l’esclavage, puis l’exploitation des immigrés, puis celle de populations étrangères par le biais de l’impérialisme. La création des répliquants s’inscrit dans cette lignée peu glorieuse, et sous ses dehors démocratique la société se cache derrière le caractère artificiel d’êtres fabriqués de toute pièce et produits à la chaîne pour revenir en arrière, à l’époque de l’esclavage. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : les répliquants ne disposent d’aucun droit, et leur interdiction sur terre découle d’une mutinerie qui ne peut naître que d’un mal-être social. Les quatre répliquants traqués par Deckard ne sont rien d’autre que la version XXème siècle de Spartacus et de ses troupes. Du reste, Tyrell s’est lui-même attribué les services de Rachael, une répliquante, comme les seigneurs antiques gardaient auprès d’eux des esclaves domestiques. Nous assistons à un paradoxe total : le progrès technologique a atteint un sommet, les répliquants commencent même à dépasser en intelligence et en force leurs créateurs, mais ce même progrès a aussi ramené l’humanité 2000 ans en arrière au niveau social. La mort programmée des répliquants, dont la durée de vie ne peut excéder quatre ans, y rajoute même la pratique systématisée de l’eugénisme.

Dresser un tel constat à l’époque de l’informatisation, de la robotisation, des bébés éprouvettes et des balbutiements du clonage (James D. Watson, généticien et biochimiste, co-découvreur de l’ADN et prix Nobel de médecine en 1962, avait émis un avertissement sur le clonage humain dès 1971) est loin d’être anodin. Blade Runner n’est pas un film contre le progrès. A l’inverse de Terminator, film qui jouait bien davantage la carte de l’action que celle de la philosophie, il n’attribue pas de dangers inhérents au progrès. En revanche il illustre les dérives possibles sur son utilisation : plus la science se perfectionnera, moins le terme de “machines” sera approprié. Au stade auquel est parvenu Tyrell, l’homme n’est effectivement plus très loin de dieu, ou de la nature. La science a connu un cheminement semblable à l’évolution des espèces, et les créatures dociles et imbéciles, sans âme, laissent petit à petit la place à des êtres doués d’intelligence, et surtout de sentiments.

La définition de l’Homme vient donc naturellement au cœur du film. Soulevé à la fois par le paysage social et par la vision peu glorieuse du monde scientifique enraciné dans un système avilissant, ce thème est sans nul doute la question principale de Blade Runner. L’utilisation d’un monde futuriste inspiré du roman noir permet à Ridley Scott de réduire l’humanité à néant, de montrer que les inégalités et les constructions gigantesques qui en découlent n’ont fait que rabaisser l’Homme, l’a avili et l’a réduit à l’état de bête. Ce Los Angeles est une tanière, un monde qui a humilié les exploités et dégradé les exploiteurs, puisque quel que ce soit le niveau de la pyramide dans lequel nous nous trouvons, ceux qui y vivent sont plongés dans une solitude absolue. “L’homme est un animal social“, disait Aristote. Dans Blade Runner, il n’est plus qu’un animal : la fortune (pas que financière) de Tyrell a atteint une telle dimension que personne n’a pu le suivre en haut de son édifice. Il vit là en reclus dans sa prison dorée, et quel qu’ait été son rôle dans le processus qui a mené à cette situation, Ridley Scott n’est pas sans montrer une certaine forme de compassion -logique compte tenu du propos de son film- pour cet être génial que l’isolement fait presque apparaître comme autiste, et qui n’a plus aucun contact avec le commun de ses semblables. Au bas de la pyramide, l’humanité grouillante est bien plus proche de la fourmilière que du monde civilisé. Tout le monde converge anonymement, le monde grouille d’activité mais sans aucun but. Il s’agit clairement plus de survie instinctive que de vie consciente. Comment trouver une identité et le plaisir de vivre alors que chacun dispose du même quotidien et que l’horizon terrestre est bouché (d’où l’existence de colonies) ? Au milieu des deux extrêmes se trouvent une très maigre classe moyenne, que Scott met en scène avec les personnages de Hannibal Chew et surtout de J.F. Sebastian, deux des “techniciens” de Tyrell. Tous deux ne vivent que par leur travail pour Tyrell, leur vie se limite à la création d’organes, sans aucun pouvoir décisionnaire sur l’esprit de répliquants, chasse gardée de Tyrell. Ils ne vivent pas dans l’abandon comme les basses classes sociales, leur emploi fait d’eux des hommes utiles, les extrait de la masse… et les plonge dans la solitude. L’appartement isolé de Sebastian est révélateur de leur existence artificielle : pour rompre l’isolement, Sebastian s’est bâti un monde fantasmé rempli de pantins mécaniques qui, seuls, lui apportent de l’affection. Pathétique au sens dramatique du terme. Mais c’est aussi un premier aveu sur la nature des “machines” : quoique celles de Sebastian aient été programmées pour être ainsi, elles sont les seules créatures à ressentir et à propager de l’émotion. La venue des répliquants, de Batty et de Pris, ne fera que le confirmer, et cette fois sans que leur sensibilité n’ait été programmée et calculée. Sebastian s’en rend bien compte, et sa fascination pour les répliquants n’en est que renforcée. Lui qui souffre en outre de vieillissement prématuré, comparable à la durée de vie réduite attribuée aux répliquants, est subjugué par ces êtres appelés à mourir prématurément, rejetés par la société, mais qui demeurent combattifs et qui entre eux font pourtant part d’une solidarité désormais inédite entre les humains “de souche”. Depuis trop longtemps replié sur lui-même, Sebastian n’a pas le courage de se joindre à eux. Face à eux, même en tenant compte qu’il risque sa vie, il est comme hypnotisé et ressemble en fait à un gamin observant avec envie quelque chose qu’il sait ne jamais pouvoir atteindre. Largement sous-estimé face à Deckard et Rachael et aux charismatiques répliquants, le personnage joué par William Sanderson est pourtant l’un des plus touchants du film. Il est peut-être le seul humain avéré à entrevoir à quoi l’humanité en est arrivée, et sa résignation désolée est l’attitude qui reflète le plus le climat mélancolique de Blade Runner.

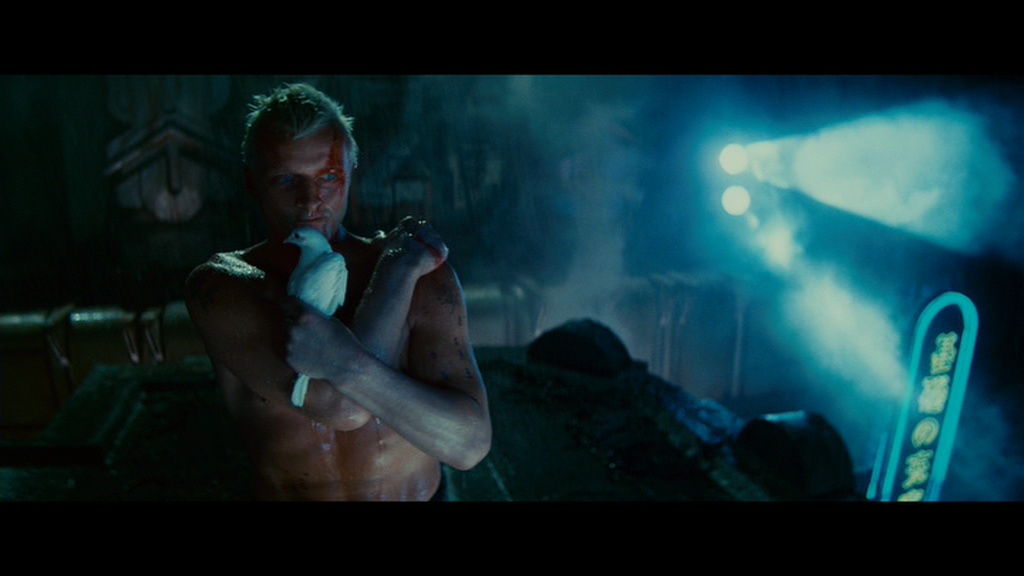

De résignation, il n’est pas question chez les répliquants. C’est bien ce qui les différencie de l’humanité ankylosée, et qui peut-être a mené les autorités à les condamner à mort. L’étude du comportement de ces “machines” constitue en fait un exemple de rébellion contre un monde où tout est devenu automatisé, et où l’humain s’est retrouvé paralysé par un système et par un cadre de vie sans horizon autre que le ciel au dessus de sa tête. Là d’où viennent les répliquants, qui se sont échappés des colonies de l’espace et qui ne sont revenus sur terre que pour demander plus de vie à Tyrell, leur géniteur. Le fameux discours de Batty dans les dernières minutes du film (“I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I’ve watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in the rain. Time to die.“) résumant à la fois l’esprit de révolte et l’expérience de toute une existence définit à lui seul tout ce à quoi devrait ressembler la vie, et tout ce à quoi l’humanité devrait aspirer. Autant qu’au droit de vivre des répliquants, ce discours met en évidence les carences de l’humanité classique, noyée dans le marigot terrestre et qui finalement ne peut pas vivre plus librement que les répliquants. Mais au moins ces derniers ont ils trouvé les ressources pour s’opposer au destin qui leur est réservé. Et ils sont prêts à en payer le prix en martyrs. Leur venue sur terre prend des allures quasi-messianiques (cf. les postures de Batty avec la colombe en fin de film), apportant aux masses soumises un message de paix et d’amour de la vie et des êtres vivants.

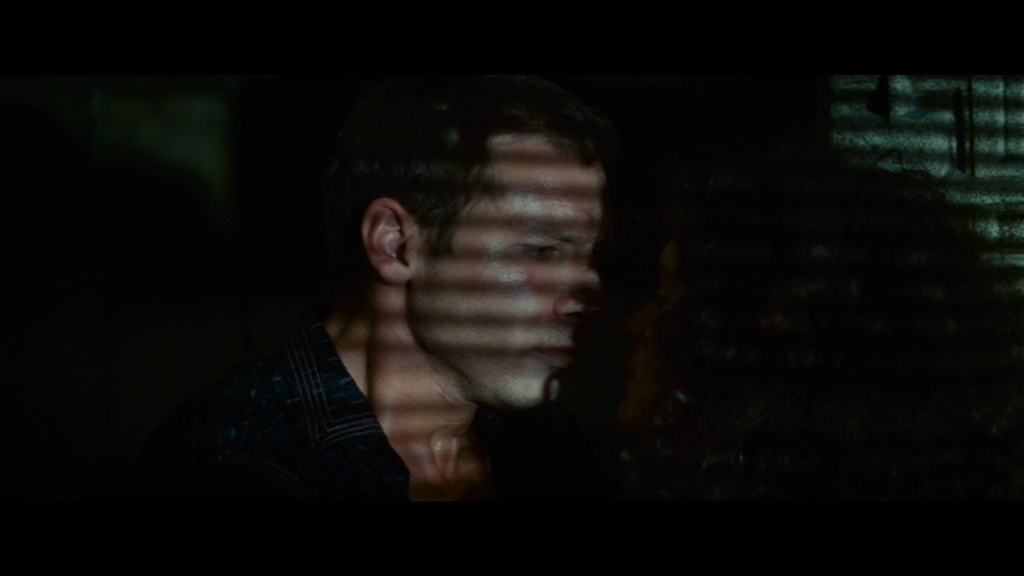

Autant que la capacité à se révolter et à demander le droit de vivre dans la dignité, la capacité à concevoir des émotions est une autre leçon que l’humanité peut apprendre des répliquants. L’amitié unissant Batty, Léon, Zhora, Pris et Batty (ces deux derniers ressentant peut-être même de l’amour) est non seulement la preuve qu’ils ont de loin dépassé le stade de la machine, mais aussi qu’ils ont dépassé l’humanité au-delà des plans physiques et intellectuels. Parmi les spécimens humains présentés, pas un seul ne ressent des émotions. Celles de Sebastian n’ont été préservées que par ses mannequins. Au contraire, la mission de Deckard est d’abord d’abattre quatre répliquants dotés de sentiments puis une cinquième, Rachael, entrée à son tour en clandestinité après avoir appris sa véritable nature de la bouche de Deckard. Cette scène, dans laquelle Deckard révèle crument à Rachael la fausseté de ses souvenirs, en réalité des implants copiés depuis la mémoire de la nièce de Tyrell, est peut-être aussi dure que celle dans laquelle il abat Zhora comme un chien en pleine rue. Prendre plaisir à balayer ainsi les souvenirs d’une personne, son passé, ses racines, ses joies et ses peines est une marque de cruauté… inhumaine. Que ces souvenirs soient effectivement fictifs ne compte pas : ils ont malgré tout contribué à faire de Rachael la femme qu’elle est, lui a fait dépasser le stade de la machine. Et pourtant, Rachael n’en tient pas rigueur à Deckard. Elle lui vient même en aide lorsqu’il est sur le point d’être tué par Léon. Le pardon est une autre des qualités messianiques des répliquants, et il s’oppose à la froideur exigée à Deckard par la tâche qui lui est assignée et qui outre les tueries implique l’utilisation du Voight-Kampff, un test d’empathie. Fait extrêmement révélateur : ce ne sont pas les réponses aux questions morales du test qui sont épluchées, mais les réactions physiques entraînées (analyse des yeux, de la respiration, de l’air…) par les questions. Les Blade Runners prétendent ainsi dévoiler la nature d’un répliquant en se basant sur l’empathie, sauf que leur test ne fait en rien appel aux véritables émotions. Les données recueillies sont analysées de la même façon qu’un ordinateur analyserait des données. Or, si le Voight-Kampff permet toujours d’identifier un répliquant (quoique leur évolution rende cela de plus en plus ardu), il n’est en rien comparable aux situations vécues dans la réalité. Quand Deckard vient pour tuer Batty et que celui-ci finit par sauver la vie de son assassin, quelle opinion avoir du bilan établi par le Voight-Kampff ? Les humains, et au premier rang les Blade Runners justement chargés de détruire ce qui n’est pas humain, procèdent comme le feraient des machines anciennes, sans âme ni conscience.

Les véritables machines ne sont pas celles que l’on croit : l’humanité ne se résume pas à la façon dont un être a été conçu. C’est une somme d’éléments complexes, davantage abstraits que physiques, qui ne joue plus en faveur des humains “de gènes”. Car là où la science fait des progrès énormes dont bénéficient les répliquants, l’humanité se laisse régresser dans son trou. Blade Runner nous montre l’époque à laquelle les soi-disant machines ont dépassé une humanité qui a échoué à se faire évoluer elle-même. Il n’y a alors plus qu’un pas à franchir pour constater que les répliquants sont la nouvelle humanité, et que la première a échoué.

L’espoir le dispute au pessimisme, et c’est pour cette raison que la fin désirée par Ridley Scott est infiniment meilleure que celle imposée par le studio, qui ressemble à s’y méprendre à celle imposée à Terry Gilliam pour Brazil (compte tenu de ces précédents, terminer un film dystopique sur un panoramique de vertes collines devrait être dorénavant interdit). Définir si Deckard est ou non un répliquant importe assez peu, compte tenu du fort développement dont bénéficient tous les autres personnages, et qui suffit amplement à comprendre où veut en venir Ridley Scott. Réduire un tel film, en tout point magistral, à ce point particulier de l’intrigue reviendrait presque à en faire une histoire de personnes plutôt qu’une fable humaniste de grande envergure. La question n’est pas centrale, mais cependant elle existe. Le final cut de Blade Runner y apporte une réponse tranchée, et Scott ne se prive pas de dire que Deckard est un répliquant. Ce qui sous-entend que tout ce qu’il vit au cours du film est pour lui une façon de prendre conscience de son propre libre arbitre : les répliquants eux aussi doivent ouvrir les yeux, et -exception faite de leur durée de vie- ils sont en mesure de s’affranchir de leurs maîtres et programmeurs. Deckard aurait alors vécu une quête initiatique s’achevant par l’affirmation de soi. Cette solution est très négative pour l’humanité, car elle sous-entend qu’en fin de compte aucun humain si ce n’est l’inoffensif Sebastian n’aura ouvert les yeux sur les leçons à retenir de Batty et ses amis. En revanche, si Deckard est un humain, ce qui est plutôt la thèse du premier film voire du director’s cut de 1992 (la plus ambigüe des trois versions), alors l’humanité peut encore être sauvée. Car si un Blade Runner, un tueur de répliquants, peut prendre conscience de tout ce qui fait le sel de la vie, alors tout le monde le peut. Là encore, pessimisme et optimisme sont deux ressentis valables, et il serait regrettable d’imposer l’un ou l’autre. A l’image de la voiture volante pilotée par Deckard, Blade Runner est un film qui vogue entre ténèbres et lumières, et cette sensation globale et effrayante d’être dans l’incertain n’est pas la moindre de ses innombrables qualités.