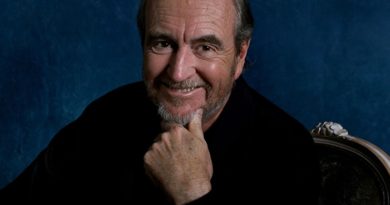

Les Griffes de la nuit – Wes Craven

|

A Nightmare on Elm Street. 1984Origine : États-Unis

|

En 1984, cela fait déjà trois ans que Wes Craven se traîne le script du premier Freddy sans trouver preneur. C’est New Line Cinema, alors une toute petite compagnie surtout spécialisée dans la distribution, qui lui donna finalement de quoi tourner son film, et encore, avec bien du mal, puisqu’en cours de route le distributeur, avec lequel la firme de Bob Shaye avait passé un accord, se désengagea, provoquant presque l’interruption du tournage. C’eut été dommage de perdre ainsi ce qui est sans aucun doute l’un des meilleurs films horrifiques des années 80, et certainement l’un des plus personnels de Wes Craven. Celui-ci, fasciné par les rêves depuis son époque universitaire et grand utilisateur de cauchemars à l’écran depuis La Dernière maison sur la gauche, s’appuya sur plusieurs choses pour créer son cauchemardesque tueur. D’abord et avant tout l’anecdote de jeunes gens Cambodgiens, qui périrent à la suite de cauchemars agités. Ensuite, il amena sa propre expérience, quand, enfant, il fut le bouc émissaire d’un certain Krueger, qui donne ici son nom à Freddy et qui contribua sans doute à donner le nom de Krug au principal sadique de La Dernière maison sur la gauche (on peut en outre penser que le rajout du suffixe “er”, un comparatif de supériorité en anglais, est là pour démontrer l’évolution de la conception des psychopathes chez Craven). Enfin, toujours durant sa jeunesse, sa vision nocturne d’un clochard au faciès peu engageant qui le dévisagea depuis la rue le marqua durablement. Tout cela amena donc Wes Craven à créer son boogeyman à lui, Freddy Krueger, une incarnation du mal tel que le concevait Wes Craven, tout comme Michael Myers était la vision de John Carpenter. Autrement plus ambitieux que le Jason Voorhees des Vendredi 13, alors figure de proue essoufflée d’un genre, le slasher, peinant à se renouveler. Le quatrième chapitre de la saga Voorhees, soi-disant le Chapitre final, vit d’ailleurs le jour cette même année 1984.

Freddy tombait donc à point nommé pour revigorer l’intérêt déclinant d’un genre trop balisé. Car dans ses premières aventures, Freddy n’a rien d’un Jason, et il n’a pas grand chose à voir avec ce qu’il sera par la suite. Très effacé, sa présence ne se fait pas principalement sentir via ses apparitions physiques, mais bien via toute l’atmosphère créée par Craven autour de lui (du reste le nom de Krueger n’est pas cité avant la moitié du film). Freddy est souvent caché dans la pénombre ou derrière des éléments de décors, il n’apparaît que comme une silhouette décharnée et il utilise avant tout sa faculté de modeler le monde des rêves, dont il est une sorte de dieu. Les bruits sont inquiétants (sans parler de la superbe BO de Charles Bernstein), et Freddy ne se prive d’ailleurs pas d’y aller de son petit rire sadique et de ses quelques bons mots d’humour noir, sans en faire trop. Il est dans son monde, il n’a pas besoin d’en faire des tonnes, et les rêveurs qui s’y égarent sont les proies d’un prédateur prenant le temps de jouer avec elles, par pur sadisme, allant parfois jusqu’à les laisser sortir vivants du cauchemar pour mieux les exécuter lors de leur prochain sommeil. Craven créé ici un monstre diablement inquiétant et réussit parfaitement à dresser un climat lugubre voire malsain dans tous les lieux visités par les protagonistes endormis. Que cela soit la rue et les insectes surgissant du cadavre de Tina, les couloirs vides d’une école bien triste dans lesquels le même cadavre, traîné jusqu’au sous-sol, laisse un trace sanglante, ou encore bien sûr dans le repère de Freddy, son usine désaffectée et poisseuse, Craven ne verse jamais dans le grand-guignol malgré l’humour certain de son personnage. A tel point qu’il peut parfois se dispenser de montrer les rêves de certains personnages secondaires, se concentrant uniquement sur le point de vue de son héroïne, Nancy : il évite ainsi la banalisation de ces rêves et par conséquent, il garde Freddy dans l’ombre, suggérant l’idée que même lorsqu’il n’apparaît pas à l’écran, le tueur reste actif. Le seul fait de dormir est alors synonyme de peur, et Craven peut donc avoir l’audace de placer une scène exagérément gore (celle dite “du geyser de sang”) sans faire intervenir Freddy, tout comme il l’avait fait au tout début du film, pour le meurtre de Tina (à ceci près que celle-ci nécessitait tout de même une mise en bouche).

Freddy n’a donc décidément rien à voir avec Jason Voorhees, et l’on en vient même à douter d’assister réellement à un slasher. L’intelligence du film y est pour beaucoup, puisque non content de travailler avec soin tout ce qui tourne autour de son croquemitaine, Craven le dote d’un historique encore balbutiant mais qui ne se limite pas au simple “background”. Etant un tueur d’enfants brûlé vif par des parents rendus pour le moins colériques par la libération du bonhomme au chapeau feutre et aux griffes d’acier, Freddy, une fois qu’il a atteint le statut d’être surnaturel, devient l’incarnation du passé trouble d’une communauté (celle d’Elm Street, nom de rue certainement choisi en raison du lieu du meurtre du Président Kennedy, à Elm Street, Dallas) qui voit ses rejetons payer plein pot pour ses propres actes. Freddy emploie les rêves de ces enfants, c’est une sorte de croquemitaine accueillant ces adolescents dans un monde adulte, et tout en persécutant cette jeunesse il va se rappeler aux bons souvenirs des parents, qui verront leur passé refaire surface de la plus cruelle des manières (il eut été trop facile pour Freddy de se venger directement sur ceux qui l’on mis à mort). En conséquence de cela, la vie de tout le monde est gâchée par Freddy, et c’est finalement fort logiquement que Craven s’evertuera à brouiller la distinction entre le rêve et la réalité. Dès le départ, alors que l’on se croit dans la réalité, l’image éthérée de ces petites filles sautant à la corde en chantant la comptine de Freddy contribue à relier les deux mondes. Puis, s’imbriquant de plus en plus l’un dans l’autre, ils finiront par se confondre totalement.

Toute la partie finale plonge ainsi le spectateur, autant que le personnage de Nancy, dans une incertitude confinant au surréalisme, et tenter de suivre l’intrigue au pied de la lettre serait complétement vain. Là n’est pas le propos de Craven : son film est infiniment moins terre-à-terre qu’un slasher lambda, et ce même si les réactions des personnages sont paradoxalement plus réalistes (la police réagit ! Impensable à Crystal Lake, par exemple). C’est véritablement à un chef d’oeuvre de construction que nous avons affaire. Freddy Krueger était alors véritablement le monstre le plus effrayant du cinéma horrifique contemporain (par opposition au cinéma horrifique classique, avec ses Dracula, Frankenstein ou autres loups-garous…), plus encore que Michael Myers à l’époque du premier Halloween, qui si il bénéficiait d’une mise en scène de Carpenter plus inspirée que celle de Wes Craven ici, n’en était pas moins limité de par son mode d’action. Craven sait décidément exploiter les cauchemars : dans la plupart de ses films, les scènes de cauchemars sont d’un très bon niveau. Il était donc logique que son film uniquement dédié aux cauchemars soit au sommet de sa filmographie. Et puis, c’est l’occasion de voir Johnny Depp (dans son premier rôle), Ronee Blakley (choriste de Bob Dylan dans sa chanson “Hurricane”), Robert Englund à son sommet (David Warner fut pourtant un temps envisagé dans le rôle de Freddy) et même un échange de bons procédés avec Sam Raimi, qui avait cité La Colline a des yeux dans son Evil Dead, et qui voit ici son propre film montré brièvement quand l’héroïne regarde la télé.