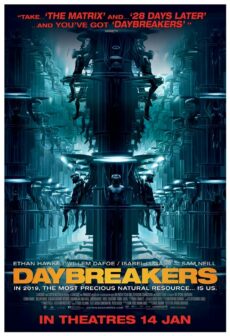

Daybreakers – Michael et Peter Spierig

|

Daybreakers. 2009.Origine : Australie – États-Unis

|

Nous sommes en 2019. Dans un monde dominé par les vampires, les humains ne servent plus que de réservoir à sang. Sauf que leur population tend à diminuer et par voie de conséquence, les vampires commencent à mourir de faim. Edward Dalton, vampire malgré lui, travaille d’arrache-pied pour trouver un substitut au sang humain et permettre ainsi aux deux espèces de coexister. Mais ses efforts tardent à aboutir. Lors d’un banal accrochage sur la route, il fait une rencontre décisive. Audrey Bennett, l’humaine qu’il a cachée des forces de l’ordre, travaille à la réhabilitation de l’être humain. Un soir, elle propose à Edward de faire la rencontre de Lionel “Elvis” Cormac, un humain qui a la particularité d’avoir été vampire durant 9 années. A charge pour lui, en étroite collaboration avec le rescapé, de parvenir à découvrir comment cela a pu être possible. Mais le temps leur est compté. Face à la pénurie imminente, Charles Bromley, patron de l’usine de production de sang Bromley Marks, cherche par tous les moyens à capturer de nouveaux humains. Et que ceux-ci plaident une cause inverse à la sienne ne fait que le conforter dans son entreprise peu conciliatrice.

Les mythes sont décidément éternels. Ce qui, quand on parle de vampires, semble couler de source. De fait, la figure du vampire n’a jamais déserté les grands écrans bien longtemps. Quand ce n’est pas une énième itération autour de sa figure tutélaire, l’increvable comte Dracula, nous avons droit à des tentatives de modernisation et cela, à chaque décennie, ou presque. Les années 2000 ne dérogent pas à la règle et démarrent pied au plancher avec le bien nommé Dracula 2000 réalisé par Patrick Lussier et produit par Wes Craven, ce dernier ne se contentant alors plus seulement de réaliser des horreurs. Et puis débarque Underworld de Len Wiseman en 2003 avec sa guerre ancestrale entre les lycans et les vampires saupoudrée d’une romance à la Roméo et Juliette qui coche toutes les cases du divertissement orienté pour un public adolescent à base de fusillades, de poses iconiques et de bagarres à la mode hong-kongaise. Quand Michael et Peter Spierig décident à leur tour d’apporter leur pierre à l’édifice, la saga initiée par Len Wiseman compte déjà trois films. Les frangins partent d’un postulat aussi simple que prometteur, la domination du monde par les vampires, qui n’est pas sans rappeler l’un des plus grands romans de science-fiction, j’ai nommé Je suis une légende de Richard Matheson. Ils vont néanmoins plus loin puisqu’il n’est plus question d’un monde post-apocalyptique mais d’une dystopie où les vampires tiennent les rênes de la société et disposent du pouvoir de vie et de mort sur les rares humains qui restent, réduits au statut de bétail. Projet ambitieux s’il en est dont on ne comprend pas trop la proximité avec les titres Matrix et 28 jours plus tard brandis en étendard sur l’affiche sur la foi d’un extrait d’une critique du magazine Variety d’une pertinence pour le moins discutable. Daybreakers n’a rien de commun avec les deux films précités, pas même un acteur, un gimmick ou une approche esthétique. En fait, cette citation intempestive tendrait à mettre en avant le côté “révolutionnaire” du film des frères Spierig. Une assertion qui peut être là encore sujet à caution.

De par son postulat, Daybreakers offre la perspective d’un univers inédit. Une promesse suffisamment rare sur les écrans pour rendre le projet alléchant. Le film n’étant pas conçu comme une saga, conservant en cela toute la modestie chère à la série B, les frères Spierig doivent nous faire croire en un monde différent en un minimum de temps pour à la fois que notre implication soit totale et aussi pour que le cœur de l’intrigue ne tarde pas à se dévoiler. Or, première déception, ils ont fait le choix de la simplicité. La société dépeinte ne diffère guère de la nôtre. Les vampires sont soumis à la routine du “métro, boulot, dodo”, se constituent en classes sociales distinctes (les plus aisés se retrouvent dans des lotissements aseptisés, les moins bien lotis font la manche dans la rue) et s’abandonnent au capitalisme le plus débridé. Les maigres différences tiennent à leur nature. Craignant la lumière du soleil, leur cycle est inversé (ils travaillent la nuit, dorment le jour) et ils ajoutent un nuage de sang dans leur café. Pour le dépaysement, on repassera. Tout cela est bien sûr volontaire. Il y a derrière cette austérité, assumée jusque dans sa colorimétrie proche du noir et blanc lorsqu’on fraye en milieu vampires, l’idée d’une désacralisation du mythe. Non, être un vampire n’a rien de drôle ni d’excitant. La scène d’ouverture – le suicide d’une adolescente qui ne supporte pas l’idée de ne pas vieillir – vaut à ce titre note d’intention. Et avec ces réserves de sang humain qui se tarissent, c’est leur immortalité qui en prend un coup. Au fond, qu’est-ce que ça nous dit des vampires ? Que leur gloutonnerie et leurs rêves expansionnistes les conduisent à leur perte. Surpopulation et denrée alimentaire en berne ne font pas bon ménage. A avoir trop longtemps nié le problème, ils en arrivent à cette impasse qui rappelle avec une belle évidence notre propre situation. Les vampires de Daybreakers nous renvoient l’image à peine déformée de notre quotidien, reconduisant les mêmes erreurs pour un résultat qui s’annonce dramatique. Un parallèle qui fonctionne également à l’échelle du film, même si par un choix dommageable, la situation réelle des humains rescapés ne sera guère détaillée. Les frères Spierig ont pris le parti de se concentrer sur un vampire contrarié, Edward Dalton, que la vue et le goût du sang répugnent. Il s’impose un jeûne qui ne semble guère affecter ses facultés. A moins que son incapacité à trouver un substitut vienne de là. Sur ce point encore, les frères Spierig ne se montrent pas très prolixes. Avec le concours de Ethan Hawke, ils confèrent à leur héros cette image du vampire romantique, un peu dandy mais ouvert sur le monde et à une réconciliation entre les espèces. Après tout, homme et vampires sortent du même moule et cela paraît grotesque de devoir les opposer. Un saint homme que cet Edward qui n’a de vampire que les attributs. Il reste profondément humain et c’est ce qui le sauve aux yeux de réalisateurs qui restent finalement d’un grand conformisme au moment d’aborder le vampirisme.

Daybreakers ne fait rien d’autre que renvoyer le vampire à son statut de méchant antédiluvien. Il est ici le grand prédateur qui non seulement décime les rangs des humains pour grossir ses propres rangs mais aussi les stocke dans le but de se constituer des réserves pour l’hiver. Et au sein de cette espèce, comme parmi les humains, il existe un super prédateur, le capitaliste. Ici, il prend le nom de Charles Bromley et dirige la société Bromley Marks qui veille à garantir la ration en sang de la population. A quelle échelle ? Ce n’est pas spécifié même si de toute évidence, la société dispose du monopole sur le sol nord-américain. Fort de cette position dominante, Charles contrôle tout, jusqu’à l’armée. A moins qu’il ne s’agisse de sa garde personnelle, mais là encore, les détails manquent. En revanche, les frangins se montrent nettement plus diserts quant à ses côtés diaboliques. Voilà un homme qui se réjouit d’être devenu un vampire (ça l’a sauvé du cancer qui le rongeait), qui se délecte du sang humain qu’il déguste comme s’il s’agissait d’un grand cru, tout en se félicitant de l’argent qu’il pourrait amasser en continuant à proposer aux plus fortunés du vrai sang humain et non pas un ersatz. Et comme il n’avait pas encore assez mauvais fond, il ajoute à sa panoplie son obsession pour faire de sa fille une vampire contre son gré. A côté, les rescapés humains ressemblent à de gentils naïfs qui croient dur comme fer que leur situation ne se résoudra que par la voie légale alors même que les troupes de Charles ne jouent que selon leurs propres règles. Que font les humains la journée lorsque les vampires se terrent chez eux ? Ils tiennent des conciliabules et procèdent à des expériences. Ils ne se défendent qu’en dernier recours, se refusant à toutes expéditions punitives qui pourraient pourtant leur faire gagner du temps. Daybreakers perd tout son intérêt dans ce manichéisme d’un autre âge. Privilégier le point de vue humain aurait pu s’avérer plus efficace dans l’élaboration d’une ambiance horrifique. Cela aurait contribué à rendre le film moins fade. Là, sorti de quelques conflits familiaux aux élans mélodramatiques appuyés (Edward et son frère, Charles et sa fille), c’est le calme plat. Dans ce contexte, le gore n’est qu’un pis-aller, la béquille ostentatoire de deux frères trop timorés pour aborder frontalement toutes les implications de leur récit.

Daybreakers se révèle à l’image de son héros, terne et mollasson. Michael et Peter Spierig réduisent leur univers pourtant riche en possibilités à un simple conflit de personnes. Ils amorcent quelques pistes, comme la dégénérescence physique de certains vampires sous l’effet du manque de sang, ce qui tend à accroître leur agressivité, mais sans les développer davantage qu’une simple péripétie. En outre, ils omettent un élément important du mythe vampirique, sa dimension charnelle. Sous prétexte d’œuvrer dans le récit d’anticipation, l’accent est mis sur la technologie et des décors froids et dépouillés. Le côté jouisseur du vampire ne se retrouve chez aucun de ceux dépeints dans le film, même parmi les plus heureux de leur condition. Les humains ne sont pas plus amusants. Même Willem Dafoe se retrouve dans l’incapacité de tirer son épingle du jeu. En même temps, tout excellent acteur qu’il soit, il ne pouvait pas tirer grand chose de son personnage fan d’Elvis et de grosses mécaniques.