Dune – David Lynch

|

Dune. 1984.Origine : États-Unis

|

En l’an 10191, qui contrôle l’épice, contrôle l’Univers. Or cette épice se trouve uniquement sur la planète Arrakis, une terre inhospitalière et désertique que contrôle d’une main de fer la famille Harkonnen pour le compte de l’Empereur Padishah Shaddam IV. Voyant d’un mauvais œil la popularité grandissante du Duc Leto Atréides, lequel a en outre développé une méthode de combat inédite basée sur le son de la voix, l’Empereur décide de tendre un piège à cette noble famille. Il lui confie donc le contrôle d’Arrakis, un cadeau empoisonné que le Duc, en homme d’honneur et de devoir qu’il est, ne se voit pas refuser même si lui et ses principaux conseillers flairent le coup fourré. Sur place, il tente de pacifier les relations avec les Fremen, le peuple local, après les années de tyrannie des Harkonnen. Mais le temps lui manque. Bénéficiant de complices et de l’aide de l’Empereur qui étoffe leurs troupes des terribles Sardaukars, les Harkonnens donnent l’assaut et s’emparent sans difficulté du palais. Seuls Paul Atréides et sa mère, Lady Jessica, réchappent au carnage, non sans un petit coup de pouce. Perdus dans le désert, ils ne doivent leur salut qu’à leur rencontre avec Stilgar et ses hommes. Ces derniers, impressionnés par les aptitudes de Paul pensent voir en lui l’homme de la prophétie. Celui qui libérera définitivement Arrakis du joug des oppresseurs.

Dans la carrière de David Lynch, Dune constitue une anomalie. Rien ne prédisposait le cinéaste à œuvrer dans la science-fiction mâtinée de soap-opera. D’ailleurs, ce n’est pas lui qui aurait dû se frotter à l’adaptation de la saga littéraire de Frank Herbert. De nombreux noms ont circulé, du néophyte Haskell Wexler lorsque les droits du roman étaient encore en la possession de Arthur P. Jacobs (producteur de La Planète des singes et ses suites) à Ridley Scott en passant par Alejandro Jodorowsky. L’artiste franco-chilien fut celui qui alla le plus loin dans le projet, disposant d’une distribution pour le moins hétéroclite (Orson Welles, Salvador Dali, David Carradine, Mick Jagger, …), d’un storyboard détaillé et surtout de l’apport d’artistes et de techniciens plus (le peintre anglais Chris Foss, le dessinateur et auteur de bande-dessinées français Jean “Moebius” Giraud, le plasticien et sculpteur suisse Hans Ruedi Giger) ou moins (Dan O’Bannon, engagé pour diriger l’équipe des effets spéciaux) connus. Incapable de canaliser son inspiration (son scénario aurait nécessité un film de 10 heures !) ni de trouver des accords de coproduction, Alejandro Jodorowsky reçut le coup de grâce lorsque les quatre personnes précitées s’en allèrent rejoindre le tournage de Alien. L’arlésienne reprend de la vigueur dès lors que Dino De Laurentiis acquiert les droits du roman. Sur la foi du succès de La Guerre des étoiles, et guère échaudé par le bide retentissant de son Flash Gordon, il nourrit de grandes ambitions, envisageant pas moins d’un film par tome paru. Seulement pour cela, il lui faut en premier lieu trouver le réalisateur idéal pour retranscrire l’univers d’Arrakis. Il pense avoir déniché la perle rare en la personne de Ridley Scott même si certaines de ses idées (une relation incestueuse entre Paul et sa mère) ne plaisent guère à Frank Herbert. Le budget exorbitant qu’exigerait sa vision sonne le glas de leur collaboration. C’est alors qu’entre en scène la fille du producteur, Raffaella, laquelle porte aux nues David Lynch, pas tant pour Elephant Man que pour Eraserhead, premier film expérimental et confidentiel. Un choix du cœur auquel se rallie le paternel, sans doute pressé de lancer la production pour de bon, alors même que David Lynch avoue ne pas connaître les romans. Qu’à cela ne tienne, il rattrapera bien vite son retard pour accoucher d’un scénario non seulement exploitable mais qui satisfait à la fois Dino De Laurentiis et Frank Herbert, ce dernier ne tarissant pas d’éloges sur le réalisateur. Un excès d’enthousiasme qui ne se retrouve pas forcément parmi les amateurs de l’œuvre, lesquels ont tout à redouter de la part d’un réalisateur encore novice et pas habitué à des productions d’une telle envergure.

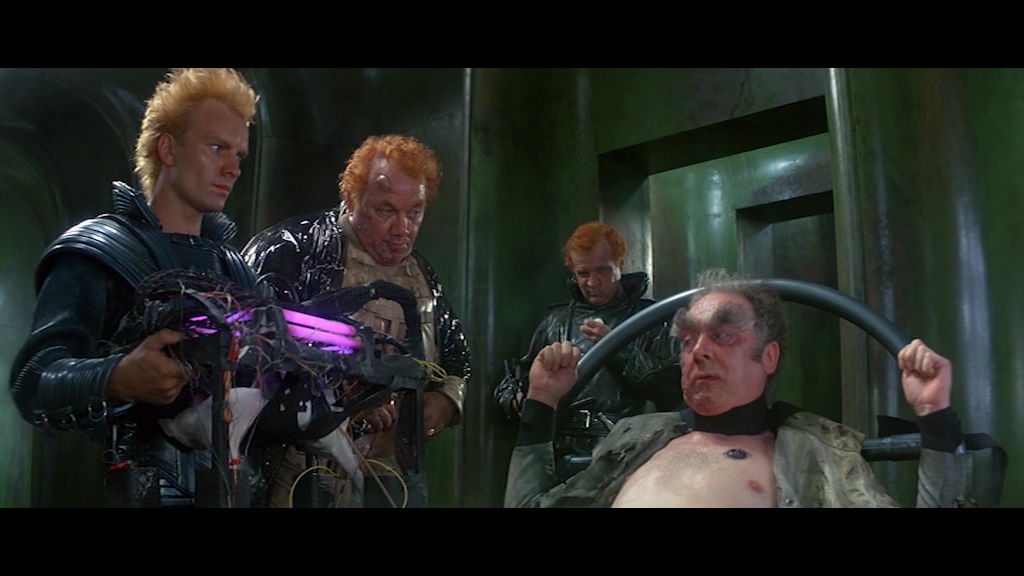

On a coutume de dire que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Et bien pour David Lynch, cela a été l’inverse. Après avoir été approché par George Lucas pour être le réalisateur du Retour du Jedi, Dino De Laurentiis est venu lui soumettre le projet de Dune. Pourquoi avoir décliné une offre plutôt que l’autre ? Sans doute que le nabab italien lui a garanti davantage de marge de manœuvre que le cinéaste californien, induit également par le fait qu’il s’agissait dans un cas d’initier une saga, et dans l’autre de conclure le travail entamé par d’autres. Et puis ce choix a peut-être aussi été guidé par un détail d’importance au regard de sa courte filmographie, le rapport à la monstruosité. Des monstres, il y’en a pléthore au sein de l’univers créé par George Lucas mais ceux-ci relèvent du décorum et de la multiplicité des espèces. Dès Eraserhead, David Lynch cherche à aller au-delà des apparences, à voir de l’autre côté du miroir, en quelque sorte. La monstruosité telle que dépeinte par le cinéaste relève avant tout d’une monstruosité morale plus que physique. Une approche dénuée de tout manichéisme doublée d’une certaine lucidité à l’égard du genre humain. Manichéen, le roman l’est pourtant, notamment dans son opposition entre les Harkonnens, des brutes sanguinaires, et les Atréides, plus sages et civilisés. David Lynch en fait son beurre, accentuant le côté sadique et violent du baron et sa clique jusqu’au grotesque. Vladimir Harkonnen n’est que purulence, suintant littéralement la haine de toutes parts. Ces personnages lui servent de défouloir, propices à des visions d’horreur comme ce jeune esclave jeté en pâture à un baron carnassier. Cependant, tout dangereux et effrayants qu’ils soient, les Harkonnens n’en demeurent pas moins que des instruments entre les mains du véritable antagoniste, l’Empereur Padishah Shaddam IV. Fermement accroché aux rênes du pouvoir et bien à l’abri dans les décors rococos de son palais, l’Empereur joue impunément avec la vie d’autrui, menant sciemment les Atréides à leur perte après avoir orchestré de longue date l’asservissement institutionnel des Fremens. Lui-même devant rendre des comptes auprès des Navigateurs, sorte d’entité régulatrice veillant au bon ordonnancement de l’Univers connu. A la manière des poupées russes, chaque antagoniste en cache un autre, toujours plus puissant et nuisible. Si on peut regretter l’absence des jeux de palais présents dans le roman, David Lynch parvient en une introduction didactique et une scène d’exposition à en synthétiser les principaux enjeux. Plutôt que d’y revenir, il a choisi par la suite de se concentrer essentiellement sur le parcours de Paul. Un choix contestable par les nombreuses omissions qu’il induit mais qui donne une autre vision du personnage, pas forcément à son avantage. Il reste néanmoins difficile de savoir avec quel degré de conscience ces choix ont été effectués par David Lynch, le film souffrant de toute évidence des multiples coupes nécessaires à une exploitation décente en salles.

Roman fleuve, Dune brasse de nombreuses thématiques et de nombreux personnages qu’un film de 2 heures 15 serait bien en peine de traiter équitablement. En appuyant le côté messianique de Paul Atréides (le récit se clôt sur un miracle, la pluie se déversant sur les vastes contrées désertiques d’Arrakis), David Lynch tend à accentuer une ambiguïté déjà présente dans le roman. La trajectoire des Fremens épouse celle des nombreux peuples qui se sont affranchis du joug des grandes puissances coloniales au sortir de la Deuxième Guerre Mondiale. Au travers des figures de Liet Kynes et surtout de Stilgar, Frank Herbert dote les Fremens de leaders non seulement charismatiques mais sages et parfaitement organisés. Des hommes capables de prendre la destinée des leurs en mains. Dans ce contexte, la venue de Paul n’est qu’un plus, la petite étincelle qui va permettre d’accélérer un processus qui bon an mal an serait arrivé à son terme. Il en va autrement dans le récit du film où ces mêmes personnages sont réduits à jouer les utilités. Liet Kynes disparaît au détour d’une scène sans qu’il ait pu vraiment échanger avec Paul quand Stilgar demeure en permanence en retrait, sa relation avec le Mua’Dib se résumant à quelques tapes dans le dos afin de figurer leur bonne entente. Il n’y a plus ce respect réciproque construit autour d’un échange de connaissances. Dans le film, Stilgar n’est qu’un gentil toutou qui fait ce qu’on lui dit de faire. Rien de plus. Paul, quant à lui, nous est dépeint comme une sorte de surdoué, un homme dont les immenses pouvoirs ne demandent qu’à être réveillés. Arrakis et l’épice qui en tapisse les sous-sols agissent sur lui comme un révélateur. Il est connecté à cette planète comme le laissent supposer les nombreux inserts qui illustrent les visions qui s’emparent du jeune homme après qu’il ait goûté à l’Eau de vie au point que les vers des sables viennent lui prêter allégeance. A moins qu’ils ne veillent sur lui, voyant en ce jeune homme leur maître absolu. Sous l’œil de David Lynch, le parcours de Paul Mua’Dib s’effectue sans anicroches ni grands questionnements. Au point de nous le rendre assez fade et antipathique suivant l’idée que seul un être prétendument plus civilisé était en mesure de sauver Arrakis. Un discours simpliste qui se marie bien avec le rapide enchaînement des événements visant à en faire le héros unique d’intrigues réduites à peau de chagrin. A moins que les véritables desseins de David Lynch ne soient tout autre. De prime abord, Paul représente le côté lumineux d’un récit aux multiples ramifications, le gentil héros qui triomphera du Mal. Mais si on creuse un peu, il a tout du despote en puissance, imposant ses hommes (à peine retrouvé, Gurney Halleck intègre sa garde rapprochée) et disposant de la toute puissance des Bene Gesserit dont sa mère est issue, lui permettant de s’immiscer dans les pensées des gens, voire de les contrôler à sa guise. Plus qu’une action libératrice, son entreprise ressemble à une démonstration de force visant à l’imposer sur l’échiquier politique de l’Univers connu aux yeux de la Guilde. Ses méthodes ne tranchent finalement guère avec celles des Harkonnens, dont le sang coule dans ses veines par sa mère. Le gentil héros cache en fait un être hybride, fruit d’ascendances multiples et dont le modèle parfait serait Alia, sa jeune sœur à la croissance rapide et aux pouvoirs déjà démentiels. Et Dune de se clore sur la promesse d’une nouvelle ère, laquelle pourrait bien être le début d’une nouvelle forme de terreur.

Il y a deux manières d’appréhender Dune, suivant qu’on ait lu le roman ou que l’on soit amateur de space opera. Deux manières pour un même résultat, la déception. A trop vouloir synthétiser l’œuvre de Frank Herbert, David Lynch a abouti à un “digest” indigeste. Un pâle résumé du roman dont les éléments s’imbriquent dans la précipitation sans que ni les personnages ni les situations n’aient le temps d’exister. A peine pouvons-nous nous réjouir de la présence de tel ou tel personnage que celui-ci disparaît du récit pour ne plus y revenir, ou alors de façon trop épisodique. Quant au côté space opera, Dune pâtit des maigres aptitudes de David Lynch pour le grand spectacle. Il apparaît plus à l’aise pour les détails que pour le gigantisme. Les scènes de batailles n’ont rien de renversant et même si les vers des sables s’avèrent plutôt convaincants, leur apport lors du combat final demeure mal exploité. David Lynch était-il vraiment l’homme de la situation ou cette proposition est-elle arrivée trop tôt dans sa carrière ? A l’aune de la suite de sa carrière, on serait tenté de répondre par la négative, son style n’ayant pas besoin de grands moyens pour s’affirmer. Mais on ne peut nier qu’il a tenté de s’emparer du projet, de le faire sien même s’il revêtait tous les atours du film de commande. Alors oui, Dune est un échec et laisse un goût d’inachevé compte tenu de tous ces mètres de pellicules sacrifiés sur la table de montage, mais cela reste un film de David Lynch. Un jalon peut-être aussi important que Blue Velvet qui lui succèdera.