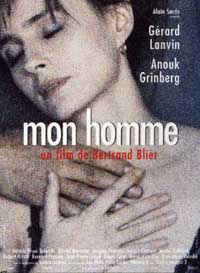

Mon homme – Bertrand Blier

|

Mon Homme. 1996Origine : France

|

Marie est une jeune et attirante prostituée qui adore son travail. Elle travaille en free lance, et gère une clientèle hétéroclite qui va du jeune excité au vieil homme plus très vaillant. Cependant, il lui manque quelque chose, un quelque chose qui se nomme l’amour. Celui-ci va lui apparaître de la plus singulière des façons, sous les vieux habits fripés et plus très frais d’un clochard prénommé Jeannot. Au bout d’une étreinte aussi brutale qu’intense, l’évidence se fait jour : Marie aime Jeannot. Et plus étrange encore, Jeannot aime Marie. Une nouvelle vie débute pour nos deux tourtereaux, une vie de plaisir mais aussi d’emmerdes et de tristesse.

Mon homme, troisième collaboration entre Bertrand Blier et sa muse Anouk Grinberg, achève une trilogie informelle sur les maux de la société de la fin du XXème siècle amorcée en 1991 avec Merci la vie. Toutefois, Bertrand Blier prend soin de ne jamais en faire le sujet même du film, fuyant comme la peste l’aspect donneur de leçons qui ne lui sied guère. Il préfère s’attacher à des personnages plutôt qu’à des sujets et, depuis Merci la vie, à des personnages féminins plutôt que masculins. Il a, en quelque sorte, féminisé un cinéma qui par le passé était par trop souvent considéré de misogyne. Il conserve néanmoins ce petit côté provocateur sans lequel il ne serait pas vraiment lui-même. Ici, la provocation se fait au travers du personnage de la prostituée dont le prénom -Marie- en dit long sur le degré d’ironie de Bertrand Blier. La Marie du film possède très peu de chances d’être sanctifiée, ou alors de manière officieuse par une clientèle encline à se vouer à tous les seins. Des miracles, elle n’en prodigue qu’en permettant à des hommes de goûter à nouveau aux plaisirs charnels, alors qu’ils ne se croyaient plus capables d’en profiter. Elle fait don de sa personne et, à sa manière, fait preuve d’une grande humanité envers sa clientèle. Elle ne vit que pour prendre et donner du plaisir. Elle avoue ne rien savoir faire d’autre que ça, mais également n’en éprouver aucune honte puisque c’est ce qu’elle aime.

Mon homme démarre par une description de son train-train quotidien suivant une litanie de clients personnifiés par une ribambelle d’acteurs plus ou moins connus à l’époque (Jacques François, Michel Galabru, Jacques Gamblin, Matthieu Kassovitz, …). Elle les enchaîne à un rythme soutenu et toujours avec une égale fraîcheur. Anouk Grinberg confère à son personnage une espièglerie et une innocence qui annihilent toute ébauche de vulgarité, même lors des scènes les plus scabreuses. Elle possède ce charme enfantin, cet air mutin, qui lui vaudrait d’obtenir dieu sans confession, si tant est qu’on soit en mesure de le lui donner. Bertrand Blier se refuse à jouer dans un registre misérabiliste, s’écartant sciemment de l’imagerie habituelle de la prostituée qui tapine à même le trottoir, s’offrant au premier venu afin de gagner de quoi lui permettre de joindre les deux bouts. Au fil du temps, il est devenu un cinéaste coquet, friand de la belle image et des intérieurs chaleureux. Marie est une prostituée de luxe qui reçoit à domicile dans un charmant cocon dans lequel ses clients ont tout loisir pour se mettre à l’aise. Un véritable nid d’amour ! Il s’écarte également de la bluette sentimentale façon Pretty Woman avec sa prostituée au grand cœur extirpée de sa situation précaire par les bons soins d’un prince charmant issu de la haute société sur fond d’un tube des années 60. De prince charmant, il en est pourtant question puisque lors de l’un des monologues de Marie directement adressé aux spectateurs, elle nous fait part de son grand besoin d’amour. Son bonheur n’est pas total car il lui manque cette épaule sur laquelle elle aimerait bien pouvoir se reposer au terme de ses harassantes journées. Une fois le dernier client parti, elle se sent désespérément seule et complètement inutile. En fait, elle n’aime rien moins que de s’occuper des hommes, et son vœu le plus cher serait d’en avoir un tout à elle qu’elle chérirait plus que quiconque. En bon génie un brin malicieux, Bertrand Blier exauce son vœu en plaçant sur sa route Jeannot, un clochard assoupi dans le hall de son immeuble. Jeannot est aussi rustre et massif que Marie est affable et frêle. Et de cette rencontre naît une romance atypique, à des lieues des histoires d’amour traditionnelles, au détour de l’une des scènes les plus érotiquement troublantes de toute l’œuvre du cinéaste, où la douceur de Marie se confronte à la brutalité de Jeannot.

Plus qu’un coup de foudre, cette étreinte révèle leur ardent besoin de combler leur solitude. Tous deux partagent cette marginalité aux yeux de la société -Marie en exerçant une profession raillée par les biens pensants, et Jeannot en vivant de l’aumône- qui les transforme en parias. Cependant, nulle quête de respectabilité chez eux. Toute amoureuse qu’elle soit, Marie n’a pas du tout l’intention de renoncer à son métier, contrairement à son argent qu’elle offre volontiers à son amant. Finalement, elle éprouve autant le besoin de s’occuper des hommes que le besoin que quelqu’un s’occupe d’elle. En agissant ainsi, elle s’assure de la présence rassurante de Jeannot. Une manière pour elle de se payer l’homme de sa vie, acte symbolique par lequel tout romantisme se trouve écarté du film. Bertrand Blier oppose l’honnêteté de Marie à l’ambivalence de Jeannot, ambivalence que la structure soudainement éclatée du récit accentue. De son propre aveu, le réalisateur se sent désormais incapable de se cantonner à des récits linéaires et trop réalistes, préférant éclater son récit via des chevauchements temporels ou orchestrer des scènes teintées de surréalisme. Dans Mon homme, une fois le contact établi entre Marie et Jeannot, Bertrand Blier alterne des scènes d’interrogatoires dans un commissariat avec des scènes relatives au cheminement de la relation des deux personnages. Comme Marie, Jeannot aime baiser. Il s’en vante d’ailleurs assez, via ces fameux monologues face caméra de plus en plus nombreux dans l’œuvre de Bertrand Blier. Sauf que lui n’assume pas ses relations extra conjugales et se cache derrière le pseudo statut de maquereau que Marie lui a donné pour se donner bonne conscience. Tout en tenant sa place aux côtés de Marie, il s’essaie au dévergondage d’une jeune employée d’un cabinet d’esthétique en la poussant à se prostituer par amour pour lui, jouant de son rôle de mâle dominant avec excès. Bertrand Blier joue de l’image de beau gosse un peu fruste de Gérard Lanvin tout en s’amusant à la brouiller en nous le montrant très affairé au reprisage des sous-vêtements de Marie ou au repassage, comme une parfaite petite ménagère. C’est que son personnage se fait entretenir, vivant sur le dos de sa compagne, ce qui mérite bien quelques efforts d’ordre domestique. Que ce soit Jeannot ou le personnage interprété plus tard par Vincent Martinez, les hommes de ce film se caractérisent tous par leur incapacité à s’occuper de leur femme. Ils sont justes bons pour la bagatelle et la procréation. Pour le reste, ils demeurent des êtres immatures que leurs conjointes doivent constamment materner. Avouez que le mythe de la misogynie de Bertrand Blier en prend un coup ! A ce propos, la dernier phrase prononcée par le personnage de Gérard Lanvin et sur laquelle se clôt le film (« Pardon, les femmes ! ») sonne autant comme un mea culpa à l’intention de la gente féminine qui aurait pu se sentir offensée par les précédents films du cinéaste, que comme un ultime pied de nez adressé aux rabats joie de toute sorte, toujours prêts à vouer aux gémonies toute personne qui s’écarte de la bienséance.

Mon homme témoigne d’un certain essoufflement de la part de Bertrand Blier, qu’une pause de quatre années consacrées à l’écriture de deux romans et autres participations scénaristiques (pour Grosse fatigue de Michel Blanc, notamment) ne parviendra pas à endiguer. Il semble avoir fait le tour des relations hommes / femmes, et ne plus trop savoir quoi inventer pour leur apposer le sceau de la nouveauté. Dans sa deuxième partie, Mon homme évoque en filigrane la sinistrose dans laquelle la société de l’époque s’enfonçait inexorablement. Une manière pour lui de nous montrer qu’il ne perd pas totalement pied avec la réalité bien que cela n’apporte rien au récit, ni rien à son cinéma. Il a, depuis quelques années, sombré dans une certaine forme d’embourgeoisement qui lui a ôté toute la fraîcheur et l’inventivité de ses tonitruants débuts au profit d’une forme certes plus aboutie, mais aussi plus désincarnée. Une renaissance est toujours possible mais paraît de plus en plus aléatoire pour un cinéaste qui avait su si bien bousculer les conventions durant près de quinze ans.