Maniac – William Lustig

|

Maniac. 1980Origine : États-Unis

|

Durant les années 70, son physique peu gracieux, ses racines italiennes et son statut de new yorkais profond ont largement cantonné Joe Spinell dans des rôles d’énergumène de bas fonds urbains. On le retrouve sous cette forme dans Le Parrain, dans Rocky, dans les séquelles des deux films, mais aussi dans des films moins connus. Et même lorsqu’il fait autre chose, par exemple le très kitsch Starcrash, on ne peut pas dire qu’il soit à l’honneur. Ce n’est du reste pas ce que demande l’acteur, qui n’est pas du genre à rechercher le glamour et les paillettes. Étant son film le plus personnel, dont il rédigea le scénario et assura la production tout en tenant le rôle principal, Maniac nous révèle que l’ambition de Spinell est pour une large part dictée par sa personnalité torturée, et que celle-ci peut difficilement s’exprimer sous une forme classique. Ainsi, lui qui tourna sous les ordres de Coppola, Scorsese, Milius, Demme ou Stallone a recours pour Maniac aux services de son ami William Lustig, dont le CV se limitait à deux films confidentiels (et aujourd’hui introuvables) ayant pour point commun de verser dans la dépravation au point de s’être auto-attribués la classification X. Maniac connaîtra à peu près le même sort de par le monde et ne se soumettra pas à la MPAA, garante approuvée de la censure américaine. D’ailleurs Lustig et Spinell ne se sont pas soumis à grand chose, pas même aux nécessaires autorisations de tournage, devant ainsi avoir recours à la fameuse technique du « tournage commando » chère à Roger Corman. Le budget y est certainement pour quelque chose, surtout que les économies furent également faites sur le choix des actrices (plusieurs sont issues du porno, demandant des cachets plus abordables), sur le recyclage d’autres films (des mannequins de Zombie, de Vendredi 13, un plan non utilisé de Inferno) et que la perte et le non-retournage de certaines scènes (développant la relation entre les personnages de Caroline Munro et Joe Spinell) témoignent d’un certain amateurisme. Mais c’est surtout que Spinell et Lustig souhaitaient absolument être libres de tourner où bon leur semblait, ce qui veut dire dans les zones les plus sensibles de cette grosse pomme alors bien gangrénée. Comment mieux retranscrire l’atmosphère d’un hôtel de passe que dans un véritable hôtel de passe ? Le choix est on ne peut plus logique et met en évidence la volonté ultra-réaliste d’un film dont les quelques influences cinématographiques réunies par le fort cinéphile duo Lustig / Spinell ne transparaissent absolument pas. Ce n’était pourtant pas gagné d’avance, tant la maigreur du scénario puise à la fois dans le thriller classique, dans le slasher post-Halloween et même pour les motivations freudiennes du tueur dans le giallo italien.

Frank Zito (Joe Spinell) est fou à lié. C’est un tueur psychotique et psychopathe dont l’unique but dans la vie est de prélever le scalp des femmes pour les apposer sur les mannequins qui entourent son lit. Ce soucis provient de son enfance saccagée par une mère prostituée violente.

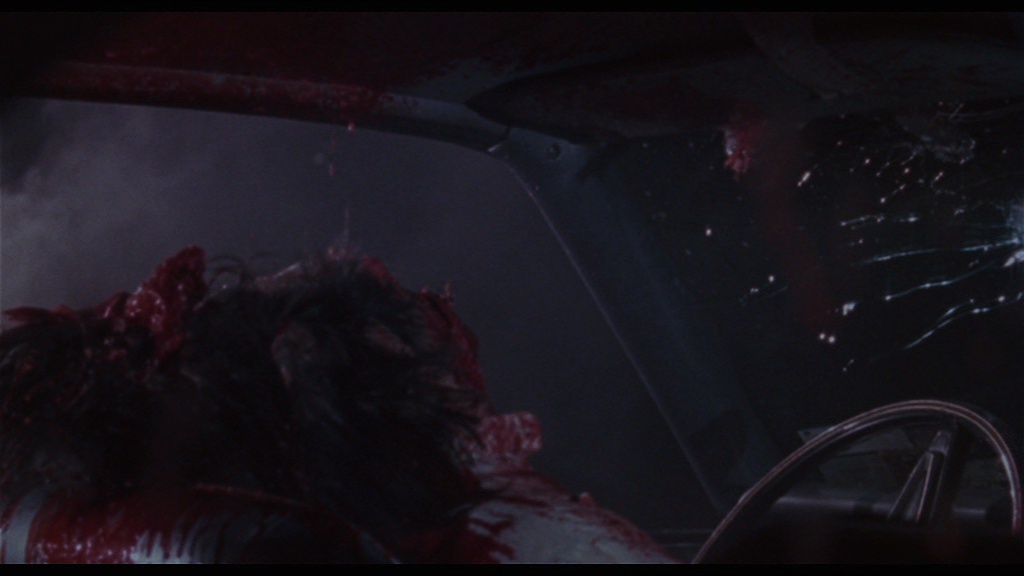

Il n’y a pour ainsi dire pas d’histoire. Même pas le semblant d’intrigue des slashers, qui prennent les futures victimes comme point de vue principal afin de mieux jouer la carte de l’angoisse, via l’empathie (enfin en principe, car dans la réalité le comportement de ces protagonistes les rend souvent irritants). Ici, les victimes sont des gens croisés au hasard, et elles n’ont pas le bénéfice du point de vue si ce n’est dans les scènes où elles meurent, qui pour le coup sont structurées comme du thriller basique, avec temps d’attente clôturé par un brusque déferlement de violence. Le reste du temps, Lustig nous place aux côtés de Frank Zito dans ce qui s’apparente à une immersion dans le quotidien d’un tueur qui n’a pas grand chose d’un Jason Voorhees ou d’un Michael Myers. On le rapprocherait bien de Norman Bates ou des divers psychotiques des gialli, mais ce serait signifier que Lustig cherche comme Hitchcock ou les italiens à faire un « joli » film. Maniac recherche au contraire le sordide de la banalité, et c’est bien là ce qui le rend si dérangeant et sort les effets gores de Tom Savini du cadre grand guignol pour en faire de l’extrémisme craspec. Ils sont d’ailleurs eux-mêmes partiellement réalistes, notamment la célèbre scène du crane qui explose pour lequel le technicien s’est inspiré de ses souvenirs de la guerre du Vietnam. Leur aspect repoussant se retrouve sur la même ligne que l’hôtel de passes miteux, les rues coupes-gorges ou le métro nocturne désert et ses chiottes crasseuses.

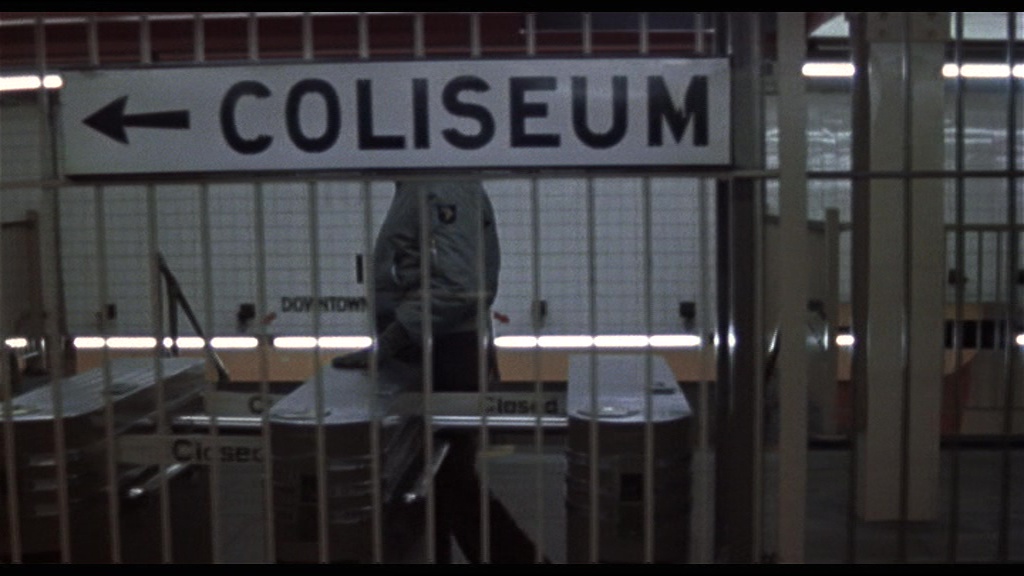

Le New York de 1980, surtout dans des quartiers pauvres, et surtout la nuit, est un lieu pourri ne pouvant que faire ressortir les maux d’hommes comme Frank Zito, qui se fond tout naturellement dans ce cadre inquiétant car réaliste. Sa propre allure, pour être peu avenante, n’est pas pour autant particulièrement singulière : sa peau marquée par des traces d’acné, son adiposité et son style vestimentaire en font un homme du quotidien qu’on remarquerait à peine. Ce n’est ni une gravure de mode ni un monstre, son comportement public est discret, voire trop discret pour celles qui viennent à le croiser seules pendant la nuit et qui savent qu’un maniaque sévit dans la ville. La musique composée par Jay Chattaway laisse elle aussi un fossé avec ses équivalentes des slashers ou des thrillers, souvent rapides et stridentes. Elle est calme, instrumentalement légère et égrène des notes finalement aussi peu jolies que le film et son personnage principal. Lustig parvient à mettre mal à l’aise en adoptant un style minimaliste, très peu soigné (une scène au moins est éclairée directement aux phares de voitures !) et globalement très peu travaillé. La répétitivité du scénario, l’anonymat des victimes et l’absence de balisage du scénario (qui pour un film de serial killer passe souvent par différentes étapes ici absentes) nous entraîne aussi dans une grise routine qui là encore n’est pas faite pour charmer les spectateurs. Maniac est un film qui se veut sale et malsain, déplaisant à regarder, et la vision qu’il donne de New York tend à être plus proche de celle d’Un justicier dans la ville que d’autre chose. Rappelons que le film suivant de Lustig fut Vigilante, un film d’auto-justice situé à New York. Mais dans Maniac il n’existe même pas cette volonté polémique sociale ni cette identification au Paul Kersey joué par Charles Bronson. Il n’y a que la proximité avec Frank Zito, qui fait passer le malsain au glauque.

La plongée dans l’antre du tueur permet en effet d’expliquer bien des choses. La discrétion de Zito lorsqu’il est à la recherche d’une victime n’est pas uniquement due à la volonté de ne pas se faire prendre. Il prend d’ailleurs pas mal de risques, et c’est un petit miracle qu’il ne soit pas mis hors d’état de nuire plus tôt. L’isolement des victimes auquel il a recours est pour lui un moyen de rester dans son propre monde mental, extrêmement solitaire…Zito n’a pas vraiment conscience d’avoir affaire à des autres êtres humains, tant il est en dehors de toute société. Sa folie n’est pas la folie caricaturale repérable du premier coup d’œil : il faut l’observer chez lui pour en deviner la nature et l’effrayante intensité. Seul dans cette pièce exigüe et sombre remplie de mannequins recouverts de scalps encore sanglants, il exprime sa psychose à voix haute, tenant des conversations unilatérales avec sa mère morte. Ses monologues obscurs nous informent de l’origine de son trouble et du sens qu’il donne à ses actes. A savoir que « posséder » des femmes immobiles sous la forme de mannequins est pour lui la façon de reprendre les relations avec sa mère, une prostituée sur-active qui pendant ses nombreuses absences enfermait le petit Frank dans un placard, et qui ne se gênait pas non plus pour lui infliger divers châtiments corporels. Zito en a donc développé un manque social, qui le pousse désormais à considérer les femmes en pleine santé comme les représentations de sa mère. Les tuer, puis les faire revivre via des mannequins est pour lui un moyen de les immobiliser à la maison dans une pathétique tentative de recréer une vie familiale un tant soit peu normale. Entreprise condamnée d’avance, bien entendu, mais qui tourne à l’obsession pour un homme qui ne sort jamais de sa folie. Même lorsqu’il rencontre une belle photographe nommé Anna D’Antoni (Caroline Munro, remplaçante au pied levé de Daria Nicolodi retenue sur Inferno) avec laquelle il connait une ébauche de lien social. On peut déplorer que les scènes manquantes ne permettent pas de se faire des idées plus précises, mais la jeune femme n’est pas alertée par Frank, et semble forger avec lui une relation qui s’achemine doucement vers l’amour. C’est du moins ce que l’on imagine être l’optique d’Anna, car pour le spectateur il est évident que Frank n’est pas véritablement séduit par ses charmes. De toute façon, il rejette le sexe et ne connait rien du sentiment. Difficile alors de ne pas percevoir la portée des propos qu’il tient sur la photographie, qui serait un moyen de maintenir un être mort en vie. Encore plus alarmant, les fréquentes mentions qu’il fait de sa mère nous pousse à croire que le lien entre Anna et Frank témoigne pour ce dernier non pas de la naissance d’un sentiment amoureux mais bien d’une fascination hautement morbide pour une femme dont la profession est pour Frank de maintenir des êtres (et surtout des femmes) éternellement en vie, comme il le fait lui-même avec sa mère, du moins sous une forme symbolique. Ce rapprochement vicié de Frank Zito avec une photographe ne fait paradoxalement qu’accentuer le profond isolement du personnage de Joe Spinell en mettant justement le doigt sur le gouffre qui le sépare des conventions sociales. Reclus dans son monde psychotique si bien représenté par sa chambre, Frank Zito est un personnage à la fois triste et terrifiant. Il est bien sûr une menace, et ne doit pas être laissé en liberté, mais d’un autre côté on ne peut s’empêcher d’éprouver pour lui une certaine forme de compassion que même ses meurtres particulièrement sauvages ne parviennent pas à entacher. Si le film se rapproche par son esthétique sordide aux films de vigilante, et même aux « shockers » du type La Dernière maison sur la gauche, il en diffère totalement par la caractérisation de son psychopathe, qui n’a d’une certaine façon même pas conscience du mal qu’il inflige. Il est véritablement torturé par son idée fixe (cf. la scène finale), et chaque victime, chaque mannequin lui remet en tête le pénible souvenir de sa défunte mère qu’il cherche à réhabiliter à ses propres yeux sans jamais y parvenir et sans jamais se décourager, l’incitant ainsi à devenir un tueur en série. Frank Zito ne parviendra de toute évidence jamais à se sortir de là, parce que le moyen utilisé ne pourra jamais transformer son enfance. Croire l’inverse serait de la folie, et c’est bien ce dont est atteint Frank Zito.

Puisant son inspiration un peu partout, du slasher au thriller hitchcockien en passant par le giallo, le « shocker », le film gore et le film de vengeance, Maniac est pourtant différent de tout cela. Il va au-delà et dépasse sans problème la limite séparant le film à la mode du film novateur, et il est clairement à placer sur la même ligne que L’Exorciste, Massacre à la tronçonneuse, Halloween, Zombie et Evil Dead. Tous ces chefs d’œuvre ont modernisé l’horreur et continuent à avoir un impact sur la production horrifique, et Maniac aussi. Mais Lustig a plutôt livré le film incontournable d’un mouvement plus confidentiel, moins prolifique et plus orienté « trash » (dommage au passage que son aspect psychologique soit trop souvent oublié au profit de ses éléments gores ou de son réalisme sordide). On peut d’ailleurs noter que le réalisateur s’est aujourd’hui investi dans ce milieu avec sa compagnie Blue Underground, spécialisée dans l’édition DVD de films « bis ». Quant à Joe Spinell, sa prestation touchante et troublante demeure de loin la plus marquante de sa carrière, hélas écourtée par son décès en 1989 alors qu’il cherchait à réunir des fonds pour un Maniac 2 (un court-métrage portant ce titre avait déjà été réalisé en 1986 dans le but de séduire les investisseurs). Différemment de n’importe quel croque-mitaine ou psychopathe, son singulier Frank Zito est en tout cas passé à la postérité, et ce n’est que justice.