Amityville – Andrew Douglas

|

The Amityville Horror. 2005

Origine : Etats-Unis |

Forts du succès du remake de Massacre à la tronçonneuse, qui plus est pas trop mal reçu par la critique, la compagnie Platinum Dunes et son plus célèbre patron Michael Bay se sentent pousser des ailes. Nous sommes entrés dans l’ère du remake à gogo, et l’opportuniste réalisateur d’Armageddon se lance dans un mouvement dont il est depuis devenu l’un des piliers, faisant passer à la moulinette d’autres grands noms du cinéma d’horreur qui n’avaient pas encore eu droit à leur remake, à savoir Freddy Krueger et Jason Voorhees. Bay n’est pas homme à se sentir intimidé devant la popularité des figures auxquelles il s’attaque. Affichant neuf films au compteur, dont six remakes et une séquelle de remake, la compagnie Platinum Dunes ne peut désormais être considérée autrement que comme une machine à cash dont la politique semble être de s’emparer de franchises et de noms ronflants afin de leur donner une seconde vie, indépendante de la première. Plus le film est célèbre, plus le jeu en vaut la chandelle : la réputation étant déjà faite, Platinum Dunes s’assure d’ores et déjà d’une double cible de spectateurs. D’une part les fans de la première heure intrigués, et d’autre part les jeunots qui découvriront ainsi un titre dont ils avaient entendu parler. Sans compter ceux qui se glisseront dans les salles ou se procureront le DVD sur un coup de tête. Et l’aspect artistique, dans tout cela ? N’étant pas totalement nul, surtout par rapport à ce que l’on pouvait attendre d’une production Michael Bay, le Massacre à la tronçonneuse de Markus Nispel avait berné son monde. Mais dès le second remake, celui d’Amityville, on comprend tout de suite que le critère artistique est loin d’être la préoccupation première de Platinum Dunes, et que l’important est de se procurer les fameuses franchises porteuses au nez et à la barbe d’une concurrence féroce. Du moment que leurs films ne s’éloignent pas trop de la mode cinématographique en vigueur, on imagine que les réalisateurs embauchés restent assez libres. Mais mieux vaut s’assurer de leur docilité en recrutant des débutants ayant déjà prouvé leurs capacités à s’adapter à l’ère du temps. C’est ainsi que Markus Nispel (Massacre à la tronçonneuse, Vendredi 13), Samuel Bayer (Freddy – Les Griffes de la nuit) et Dave Meyers (Hitcher) furent recrutés après avoir œuvré dans la publicité ou dans le clip musical. C’est également le cas de Andrew Douglas, qui avec Amityville a la chance de se confronter à un film original qui malgré sa renommée est loin de faire l’unanimité. On aurait alors pu penser que Douglas aurait toutes les cartes en main pour tirer son épingle du jeu. C’était faire peu de cas de cet exercice spécial qu’est la réalisation d’un film traitant d’une maison hantée.

L’histoire censément véridique d’Amityville est archi connue : tout commença par le meurtre de la famille DeFeo par le fils aîné, Ronald. Un an plus tard, les Lutz emménagèrent dans la maison du drame, et 28 jours de manifestations paranormales plus tard, ils quittèrent terrifiés ce qui aurait dû être la maison de leur rêve. Cette histoire fut narrée par George Lutz à l’écrivain Jay Anson, qui en fit un carton littéraire porté au cinéma par Stuart Rosenberg en 1979. La véracité du témoignage des Lutz entraînèrent bon nombre d’enquêtes, dont le seul résultat un tant soit peu probant fut ceci :

Promis-juré-craché il n’y avait pas de gamin dans la maison au moment de la photo, et celle-ci n’est pas truquée. Quoi qu’il en soit, et malgré un scepticisme de plus en plus répandu (à vrai dire le mythe ne tient plus que par sa réputation, les arguments des sceptiques étant bien moins vendeurs que ceux des “croyants”, même si plus convaincants… mais vous pouvez toujours aller vérifier par vous-mêmes, la maison étant en vente à l’heure où j’écris ces lignes), l’histoire des Lutz a probablement imposée la maison d’Amityville comme la plus célèbre demeure hantée américaine, voire mondiale. Il faut dire qu’à défaut d’être vraie, cette histoire est bien belle, et ce n’est pas pour rien si ce sont des œuvres littéraires et cinématographiques et non un témoignage brut qui lui ont donné cette reconnaissance. Que Douglas prenne des libertés avec le témoignage des Lutz, le livre d’Anson ou le film de Rosenberg importe peu. Ce qui compte, c’est dans quel sens vont ces changements. Et c’est là que nous retombons dans un domaine purement cinématographique.

La difficulté pour Douglas consistait à marier son style aux nécessités du film d’épouvante. Se voulant effrayant, au contraire d’un Massacre à la tronçonneuse qui jouait la carte de la folie sauvage, Amityville le remake pouvait difficilement verser dans la surenchère, sous peine de tomber dans le ridicule d’un Hantise. Or nous sommes dans une production Platinum Dunes, et un réalisateur clippeur est aux commandes, à qui l’on demande de faire ce qu’il a toujours fait… Nous sommes loin du profil touche-à-tout des réalisateurs ayant signé les plus beaux succès du genre : Robert Wise, Jack Clayton, Stanley Kubrick voire John Hough, Peter Medak et Dan Curtis. Tous avaient déjà de la bouteille au moment de leur réussite respective, tous ont œuvré dans le classicisme, et leurs films sont pour beaucoup agrémentés d’une sous-intrigue qui peut parfois prendre le pas sur l’intrigue principale, jusqu’à justifier la nature maléfique des lieux par la psychologie des personnages et des situations. Ce qui n’est absolument pas le cas ici : nous sommes dans une histoire de maison hantée sans artifice. Douglas est livré à lui-même et à un scénario qui ne fait qu’aligner les manifestations surnaturelles. Et comme on pouvait s’y attendre, le réalisateur filme chacune de ces apparitions sur le mode du sensationnalisme, avec la même frénésie qui caractérise les clips musicaux. Montage mitraillé, images subliminales, mouvements accélérés, explosions lumineuses, tout y passe. Pour peu que l’on ferme les yeux cinq secondes, il ne serait pas difficile de rater l’une des très nombreuses manifestations paranormales concoctées par le réalisateur. Heureusement, à quelques exceptions près, celui-ci demeure mesuré dans la nature de ce qu’il montre… On ne trouvera pas les ectoplasmes numériques géants de Hantise mais des fantômes cadavéreux dont le maquillage est plutôt réussi. Il n’empêche que le hors-champ n’est absolument pas utilisé, et que le rythme frénétique nous balance des effets toutes les cinq minutes, jusqu’à la lassitude. Et pas des plus originaux : meubles qui bougent, fenêtres qui s’ouvrent, voix sorties de nulle part, miroirs diaboliques… A ce niveau, Amityville ressemble à un catalogue de tout ce que l’on est en droit d’attendre d’une maison hantée. Comme souvent dans pareille situation, le film d’épouvante se transforme en champ de foire, et plutôt qu’à l’instauration d’un véritable climat de peur durable, le réalisateur préfère avoir recours aux effets de surprise du style de celles qui font sursauter. Mais même là, dans ces effets des plus faciles, la répétitivité du film joue contre lui. Il n’y a pas de montée d’adrénaline, pas de tension crescendo, l’énumération des jours ne sert à rien, le film n’étant qu’une vaste compilation que le réalisateur tente vainement de magnifier via le style tape à l’œil du vidéoclip et via des éclairages aux couleurs froides (principalement le bleu) peu réalistes. Il existe des films rock’n’roll dans lequel cela pourrait marcher (encore qu’il faille apprécier le style branchouille qui va avec ce genre d’images), mais Amityville n’en fait pas partie. Et qui plus est, sa bande originale est indigente, indigne du thème composé par Lalo Schiffrin 25 ans plus tôt (et qui était la meilleure chose du film, d’ailleurs).

Il va sans dire qu’avec de tels partis-pris, Douglas est fort éloigné de la sobriété, et que par conséquent on peine à distinguer qu’il s’agit d’une pseudo histoire vraie, qui impliquerait un minimum de réalisme. En revanche, aucun mal à identifier qu’il s’agit d’une production Michael Bay, produit en outre sans l’aval du véritable George Lutz, lequel ne demandait pourtant qu’à se faire encore un peu de sous, ou bien à défendre son histoire personnelle si l’on croit à ses témoignages (il traîna les producteurs en justice, mais mourut avant que le verdict ne soit rendu). Les transpositions d’histoires vraies par des auteurs de fiction échappent rarement à l’exagération purement commerciale. De l’aveu même de Lutz, ce fut vrai pour le roman de Anson ainsi que pour le Amityville de 1979. Et c’est sûrement encore plus le cas ici, alors que les principales scènes de Rosenberg sont accentuées non pas dans le but d’effrayer mais bien dans celui de proposer du spectacle. C’est ainsi que le prêtre de la famille n’est plus seulement taquiné par les nombreuses mouches recouvrant une fenêtre, mais littéralement agressé par un véritable nuage qui lui saute inopinément à la gueule par un conduit d’aération. De même, le fameux réduit rouge sang découvert à la cave devient un vaste couloir de la mort où sont emprisonnés divers possédés hystériques et qui se termine par la présence du sinistre père Katchem, un tortionnaire d’indiens qui est à l’origine de la nature maléfique des lieux. Plus une once de mystère ne subsiste, et en plus Douglas s’est permis un jeu de mot pour bien marquer le coup : Katchem, donc “catch them”, donc “attrape les”, comme le disent les voix entendues naguère par DeFeo et maintenant par Lutz… Quelle finesse !

On retrouve la même subtilité dans les relations entre les personnages. Appuyant sur les similitudes de plus en plus grandes entre Ronald DeFeo et George Lutz (ce dernier étant probablement possédé), Douglas fait du père de famille un méchant cinglé dont il ne reste plus grand chose de l’ancienne personnalité, et ce assez tôt dans le film. Encore un peu plus violent, et Ryan Reynolds aurait aussi bien pu s’inspirer de Jack Nicholson dans Shining que de James Brolin dans le premier Amityville. Corollaire de cette vision, l’éclatement de la cellule familiale devient un enjeu majeur du film, voire le seul puisque l’on sait déjà que tout le monde fuira la maison au 28ème jour. Les Lutz sont une famille recomposée, Kathy ayant trois enfants dont le père est décédé. George doit donc se faire accepter par les trois moutards, et au début du film il est en bonne voie. Y compris avec l’aîné, qui garde le souvenir de son père et qui est le plus récalcitrant au nouveau venu. Mais avec sa transformation, les relations se dégradent jusqu’à culminer par les très “shiningiennes” dernières scènes, dans lesquelles George, muni de sa hache, menace les enfants. Enfin… “se dégradent” est un bien grand mot, tant cette détérioration se fait subitement. Pour palier à cette faiblesse, Douglas nous renvoie régulièrement au film de famille tourné le jour d’arrivée à la maison, et qui montrait des Lutz unis et joyeux dans des couleurs sépias contrastant avec l’ambiance plombée et les déprimantes teintes bleuâtres qui sont devenus le quotidien familial quelques jours plus tard. Des fois que l’on aurait pas saisi que George Lutz est devenu méchant sous l’impulsion des esprits…

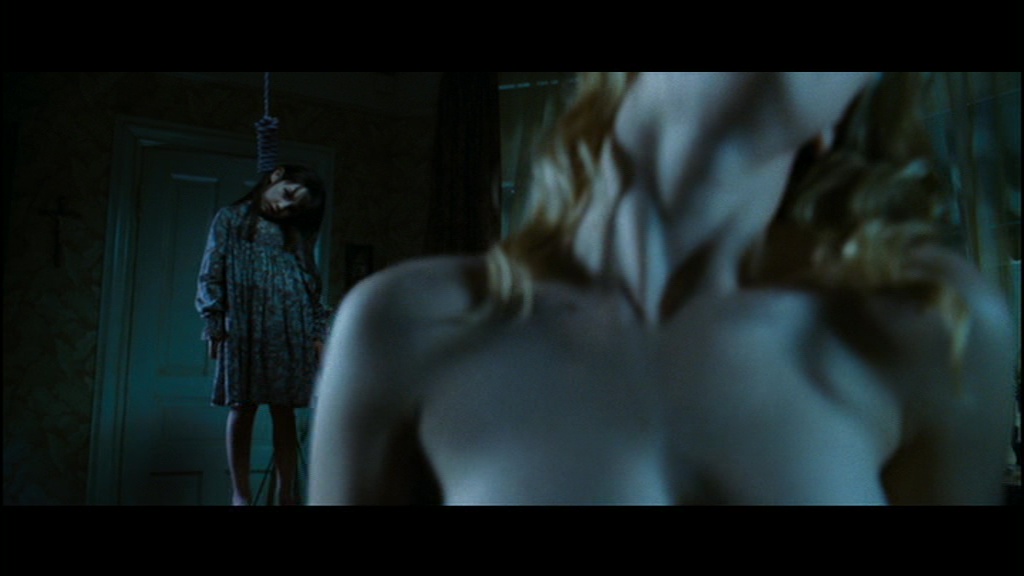

Le pire est cependant atteint avec Jody. Cochon invisible et ami de la petite fille dans le film original, Jody devient ici une gamine DeFeo abattue par Ronald. En tant que fantôme bien visible, elle sert à la fois de caution sentimentale, puisque c’est une petite fille morte ne demandant qu’à trouver une amie pour renouer avec sa vie terrestre (ce qui est est vain, donc normalement touchant… cf le dernier plan du film) et elle est également l’une des plus régulières figures d’épouvante, capable de terroriser une baby-sitter dans un placard et de vouloir décapiter un gamin penché par la fenêtre. Entre le gentil fantôme et le créneau des petites filles maléfiques dans la lignée de Ring, avec un relent social digne de la vague espagnole (L’Échine du diable, Les Autres, Fragile…), Jody trahit la totale incapacité du réalisateur et de ses scénaristes à donner une véritable logique à la maison. A une occasion, Douglas nous la montre même pendue, alors que la gamine est bel et bien morte d’une balle dans la tête. Que fait donc son fantôme au bout d’une corde ? Et bien il représente bien le film, qui ne cherche que l’esbroufe et les images choc. Non seulement ce remake de Amityville ne restera pas dans les mémoires, mais en plus il aura été particulièrement irritant lors de son visionnage. Encore un échec retentissant dans un genre particulièrement difficile.