Music Box – Costa-Gavras

|

Music Box. 1989Origine : Etats-Unis

|

La Main droite du diable, première des deux collaborations entre le réalisateur Costa-Gavras et le scénariste (et désormais producteur exécutif) Joe Eszterhas n’a pas vraiment fait d’étincelles. Ni en termes de réception critique, ni en termes de box office. On lui a notamment reproché un scénario confus et peu crédible. Réalisé dans la foulée, Music Box entretient pourtant avec La Main droite du diable une même thématique, celle de la difficulté à savoir condamner un proche que l’on pense honnête alors que les faits contre lui sont accablants. L’amour marital qui unissait Katie Phillips à Gary Simmons est remplacé par l’amour parental entre Ann Talbot – Laszlo (Jessica Lange) et son père Mike (Armin Mueller-Stahl, qui dix ans auparavant était encore un citoyen de la RDA). Et pourtant, la différence entre les deux films est conséquente, Music Box étant de toute évidence une œuvre à la fois plus ambitieuse et plus personnelle, principalement de la part de Joe Eszterhas, d’origine hongroise.

Quoique né et élevé en Hongrie, Mike Laszlo se considère comme un véritable américain. Son fils Karchy a fait la guerre du Vietnam, sa fille Ann est une brillante avocate, et lui-même a travaillé de nombreuses années en usine sans faire de vague. La seule fois où l’on a parlé de lui fut lorsqu’il perturba le spectacle donné par une troupe officielle hongroise en tournée aux Etats-Unis afin de protester contre la politique de Budapest. Il fut pour cela jugé et gracié, car après tout il est bien naturel qu’un réfugié ayant fui le communisme ne réserve pas un accueil des plus chaleureux à l’égard de ses compatriotes investis par le pouvoir honni. Et pourtant, par un sombre matin d’hiver, Mike reçoit une assignation en justice. La Hongrie, dont les relations avec l’Amérique se sont apaisées depuis la pérestroïka, réclame son extradition. Sur la base de documents provenant de Hongrie et des archives de l’ONU, il est accusé d’avoir commis des crimes de guerre dans son pays à la fin 1944 et au début 1945 sous l’uniforme des croix fléchées, le parti fasciste hongrois. Il jure ses grands dieux que cette accusation est fausse, qu’il y a erreur sur la personne. Si il admet avoir menti aux services d’immigration sur son statut social, il ajoute que c’était tout simplement parce qu’un fermier, la profession qu’il avait déclaré, était davantage susceptible d’être accepté en Amérique qu’un gendarme, fut-il un simple fonctionnaire comme lui. Pour le procès, il sera défendu par Ann, laquelle n’a aucun doute sur l’innocence de son père. Les témoignages et les preuves à charge vont pourtant s’empiler.

Le premier élément qui poussa Joe Eszterhas à rédiger une telle histoire fut d’abord le procès de John Demjanjuk, citoyen américain d’origine ukrainienne dont l’extradition fut demandée et obtenue par l’État d’Israël en 1983 suite à la découverte de son passé SS à Treblinka et à Sobibor. Ce procès trouva un premier terme en 1988, lorsque Demjanjuk fut condamné à mort en première instance (il fut par la suite gracié en appel, reconduit aux Etats-Unis où il fut de nouveau inculpé dans les années 2000, ce qui conduisit l’Allemagne à demander son extradition en 2008 pour un nouveau procès… le dossier est toujours en instruction). Mais plutôt que cette affaire en elle-même, c’est son lien avec ses propres préoccupations qui conduisit le scénariste à porter officieusement à l’écran le procès de Demjanjuk en Israël. Ayant grandi dans un environnement de réfugiés hongrois où l’antisémitisme avait encore fortement voix au chapitre, Eszterhas se prit à songer à la responsabilité de son pays d’origine dans l’holocauste. Il ne fit “qu’emprunter” le cas de Demjanjuk pour la faire coller à sa propre conscience… Un an après la sortie du film, son propre père fut accusé par la justice américaine d’avoir rédigé dans la Hongrie des années 30 un livre antisémite incitant à la violence, et il fut reconnu coupable. Joe Eszterhas nie avoir été au courant au sujet du passé de son père, avec lequel il coupa alors les ponts. Bien qu’il jure être tombé des nues, il est difficile de ne pas considérer qu’il était déjà au courant de cette histoire tant Music Box, et plus particulièrement la situation dans laquelle se trouve Ann face à son père, est proche de celle que vivra le scénariste. Mais enfin, puisqu’il dit que non, ne le contredisons pas et n’entrons pas sur cette pente savonneuse. Regardons plutôt le film, dont l’histoire est en tout cas passionnante… du moins du point de vue humain. Car en ce qui concerne l’aspect purement judiciaire, c’est autre chose, le bilan est nettement plus contrasté. A l’actif, signalons l’axe de défense choisi par Ann, qui souhaite montrer que les faits reprochés à son père ont été montés de toutes pièces par le gouvernement communiste de Budapest, vexé par le scandale provoqué par son père lorsqu’il perturba la visite des danseuses hongroises. Pour se faire, Costa-Gavras et son scénariste reprennent une des grandes lignes de la défense de Demjanjuk, à savoir les suspicions portant sur le fac-similé d’une carte d’appartenance au parti fasciste qui aurait été falsifiée, à laquelle ils rajoutent quelques pistes de leur cru, notamment les liens qu’entretiennent les témoins venus de Hongrie avec le Parti socialiste ouvrier hongrois.

Les débats s’orientent donc dans une direction diplomatique suggérant que les communistes profiteraient de la pérestroïka pour régler leur compte aux opposants passés à l’ouest pour y faire trop de bruit. Et de toute évidence, il y a du vrai dans les dires de Ann Talbot. On ne peut pas dire que les témoins sont parfaitement neutres : ils ont été poussés par leur gouvernement, qui a repris à son compte l’opération Harlequin menée par les soviétiques, destinée à mettre en cause les dissidents exilés. Et pourtant, cette défense sonne avant tout comme un moyen permettant de faire dévier les débats. Dans leurs récits sur les atrocités supposément commises par Mike “Michka” Laszlo, ces témoins semblent de toute bonne foi. A partir de ce constat, le réalisateur et son scénariste soulèvent une question à laquelle il n’est pas aisé de répondre : faut-il saborder le procès parce que les communistes essaient de le manipuler, ou bien faut-il faire fi de cette situation pour condamner un criminel de guerre resté impuni, au risque de tomber dans un piège tendu par les rouges ? Évidemment, Costa Gavras égratigne les communistes au passage, avançant des choses péremptoires aux forts relents de guerre froide, mais il est indéniable que cela lui permet d’aborder le sujet de la nature particulière d’un tel procès, dans une telle époque. Ce qui nous amène au passif de l’aspect judiciaire pris par Music Box. Car à travers sa mise en scène, le réalisateur peine beaucoup à retranscrire l’ampleur du procès. Il pêche notamment en gérant plutôt mal le temps de son intrigue, donnant l’impression que seulement quelques jours séparent l’instruction du verdict. Guère convaincant. Il échoue également dans la gestion du décor : un modeste tribunal dans un quartier enneigé plutôt calme, à peine troublé par les quelques manifestants qui semblent s’époumoner sans conviction. La presse est également la grande absente du film, réduisant considérablement l’envergure du procès. Un cadre qui est l’antithèse des actes de barbarie reprochés à Mike Laszlo, qui auraient dû lui valoir le même sort que celui réservé en Israël à John Demjanjuk, enfermé dans un box et entouré de policier. En l’état, ne serait-ce pour les dialogues, on aurait presque l’impression que l’on juge un simple fraudeur fiscal. Par effet de ricochet, la soi-disant grande avocate qu’est Ann Talbot et le censément excellent juge qu’est le Juge Silver paraissent assez quelconque au sein de leur profession.

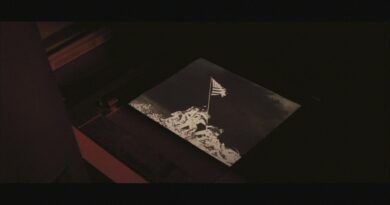

Mais Costa-Gavras se rattrape, enfin du moins pour Ann Talbot. Quant au juge, sa religion juive n’aura finalement pas joué dans le procès, contrairement à ce que craignait Ann… et ce n’est pas plus mal, d’ailleurs, puisque cela aurait considérablement alourdi le film et l’aurait écarté de son sujet véritable. Car Music Box est avant tout concentré sur les liens entre une fille et son père, et le sujet ne manque pas de piquant. Quelle attitude adopter face à un être aimé lorsque celui-ci est impliqué dans une ignominie ? Il n’est pas facile de le savoir, et le cas de Ann Talbot est l’une des solutions possibles : le déni. Pour elle, il ne fait d’abord aucun doute que son père est innocent. Elle a grandi avec l’image d’un bon père, attentionné, à l’écoute, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi elle ne peut admettre la vérité. Car pour le spectateur, il ne fait aucun doute que Mike Laszlo est bien le “Michka” qui imposa la terreur dans les rues de Budapest à la fin de la Guerre. Tout l’indique, à commencer par son regard : malgré son physique de bon grand père, l’homme a un regard d’acier qui n’a rien perdu de sa vigueur depuis les années 40, lorsque fut prise la photo polémique qui est au cœur du procès. Ce regard est celui d’un homme impitoyable. Bien sûr, ce n’est pas ça qui prouve sa culpabilité, mais en tout cas cela permet de donner au personnage une prestance et un charisme tout à fait compatibles avec le rôle que la partie adverse lui prête. Ancienne vedette est-allemande passée à l’ouest en 1980, Armin Mueller-Stahl, interprète de Mike, n’a pas été choisi pour rien au nez et à la barbe de Kirk Douglas, qui s’était proposé pour le rôle…

Ce qui permet véritablement de croire Mike Laszlo coupable, ce sont les témoignages de survivants hongrois, criants de vérité et bien plus sincères que les accusations de conspirations communistes derrières lesquelles se retranche l’accusé, profitant de disposer d’une avocate particulièrement attachée à lui pour orienter l’enquête dans cette direction. Et c’est là que l’ancien bourreau se montre particulièrement malin : en engageant sa propre fille (qui était au départ réticente à s’occuper de l’affaire), il s’est assuré la totale fidélité de cette avocate réputée, qui se lance dans une piste conspirationniste qui, compte tenu de l’implication effective du gouvernement hongrois, porte ses fruits. La défense de Laszlo est en fait une défense qui déshumanise complètement les témoignages de barbarie. Lorsqu’un homme vient raconter le meurtre de sa famille, Ann lui répond en lui demandant ses liens actuels avec le gouvernement hongrois. Cette ligne de défense, si elle est dans la forme particulièrement adaptée au procès, est humainement abjecte, digne d’un fasciste planqué. Laszlo utilise sa propre fille et l’amour qu’elle lui porte pour parvenir à ses fins, et au final c’est bien Ann qui a le plus à perdre dans cette histoire. Tout du long, en dépit de la lente évolution de ses propres convictions, elle inspire la compassion. Il est fort compréhensible qu’elle cherche à prouver l’innocence de son père, à la fois à la Cour mais aussi à elle-même. C’est bien pour cela qu’elle inspire ce sentiment : par aveuglement sentimental, elle s’est engagé à défendre l’indéfendable, tâche de laquelle elle ne peut que ressortir transformée. Car pour cela, elle doit renoncer à éprouver de la compassion envers les témoins, chose qu’elle ne fait que très difficilement, et qui la conduit d’ailleurs à avoir un premier doute qu’elle n’ose encore exprimer ni à la cour, ni à sa famille, ni à son père, ni a elle-même. Et pourtant, dans ses gestes, dans ses paroles, dans son regard, on le devine. C’est le début d’un processus que l’on avait dès le début deviné, et qui petit à petit détruit la confiance de Ann en son père, jusqu’à ce qu’elle se retrouve elle-même détruite. Décidément une grande actrice, Jessica Lange n’a encore pas choisi un rôle facile, mais elle s’acquitte de cette gageure avec le même talent que Armin Mueller-Stahl s’acquitte de la sienne.

Ayant adopté un style sobre et peu spectaculaire s’effaçant devant le drame humain de son intrigue, Costa-Gavras parvient sans aucun problème à surpasser La Main droite du diable et marque son retour aux affaires, consacré par un Ours d’or à Berlin. Et pourtant, il n’est pas exempt de tout reproche, puisqu’outre les insuffisances déjà mentionnées au niveau du traitement réservé à l’aspect judiciaire du film, il a également recours à quelques facilités dont il aurait largement pu se passer et qui sont sans nul doute attribuables à Joe Eszterhas, qui pour avoir rédigé un scénario personnel n’en a pas moins trouvé le moyen de placer quelques ingrédients assez “hollywoodiens”. C’est le cas par exemple pour la fameuse boîte à musique du titre, qui en une seconde fait passer Ann du doute à la certitude, alors que sa conviction avait jusqu’ici évolué logiquement. L’une des principales réussites du film avait été de montrer à quel point il était difficile pour l’avocate d’aller à contre-sens de ce qu’elle voulait croire, et la convaincre en un coup de cuillère à pot via un objet aussi déprimant qu’une boîte à musique n’était peut-être pas le meilleur moyen d’achever cette évolution. De même, la présence du fils de Ann qui se bat avec ses petits camarades écoliers pour défendre l’honneur de son papy est vraiment digne d’un mélodrame télévisé. Tout n’est donc pas parfait, mais le sujet principal du film est quant à lui très bien traité, et c’est bien le principal.