Aliens, le retour – James Cameron

Commençons par préciser que cette critique porte sur la version courte. Pour la version longue, voire le paragraphe tout en bas de ce texte.

|

Aliens. 1986Origine : États-Unis / Royaume-Uni

|

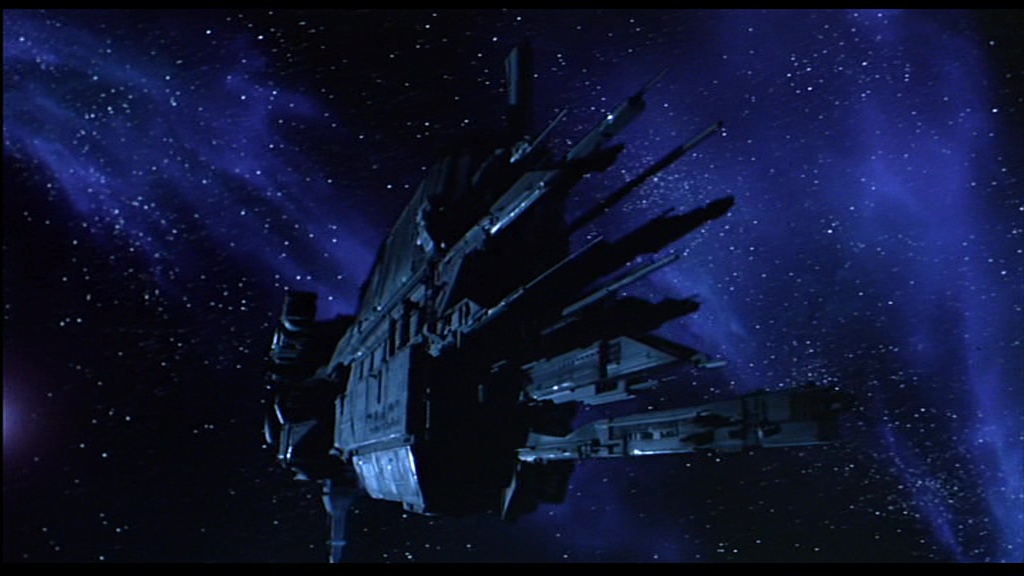

Alors penché sur son Terminator, James Cameron fut approché par le producteur David Giler, qui souhaitait lui offrir la réalisation de la séquelle du Alien de Ridley Scott. Un projet que Cameron ne mena à bien que trois ans plus tard, après diverses péripéties et occupations qui auraient pu aboutir aussi bien au retrait du réalisateur qu’à l’annulation pure et simple du film. Il y eut déjà le retard dans la production de Terminator, qui poussa Cameron à repousser Aliens. Il y eut ensuite le changement de direction à la 20th Century Fox et les hésitations des nouveaux patrons à produire la suite à gros budget d’un film dont le succès commercial ne fut pas si flagrant que ça. Il y eut aussi la difficulté à négocier le salaire de l’actrice Sigourney Weaver, la Fox ayant initialement demandé à Cameron de ne pas inclure le personnage de Ripley dans le scénario pour éviter d’avoir à payer celle qui depuis le film de Ridley Scott était devenue une actrice cotée, entre autres par le biais de SOS Fantômes. Menaçant de quitter le navire si Weaver n’était pas engagée, Cameron fit plier la Fox et reçut en fin de compte une carte blanche qui mit un terme à ses soudaines hésitations quant à la pertinence de se lancer dans une nouvelle séquelle, après avoir déjà réalisé Piranha 2 et écrit Rambo 2. Globalement, la mise sur les rails de Aliens fut une affaire qui tourna bien, ne souffrant que de quelques aléas inévitables dans le cadre d’un gros budget (18 millions de dollars, ce qui peut paraître dérisoire aujourd’hui où un truc comme Alien Vs. Predator de Paul Anderson est chiffré à 60 millions). Par contre, on ne peut pas en dire autant du tournage en Angleterre, Cameron se heurtant aux mauvaises volontés d’une équipe anglaise peu habituée à être confrontée aux pressions d’un réalisateur formé à l’école Corman. Mais malgré cela, en bon disciple du brave Roger, Cameron tira le meilleur parti de la somme qui lui fut allouée, et si il y a bien une chose qu’on ne peut lui reprocher, c’est d’avoir gaspillé son budget. Sur ce plan, Aliens est un modèle de gestion.

Au terme de son combat contre l’alien qui avait décimé son équipage à bord du Nostromo, Ellen Ripley (Sigourney Weaver) s’était mise en sommeil artificiel. Elle resta dans l’espace pendant 57 ans. Et elle aurait pu y rester éternellement si sa capsule n’avait pas été interceptée par hasard par la compagnie qui l’employait, et qui officiellement l’emploie toujours, d’ailleurs. C’est pour quoi Ripley doit désormais s’expliquer sur la destruction du Nostromo. Son récit laisse la compagnie perplexe, surtout que la planète où fut rencontrée le parasite ayant donné vie à l’alien est colonisée depuis 20 ans et qu’aucun trouble n’y a jamais été rapporté… Ah mais attendez : on vient de perdre le contact avec les colons ! Ce serait donc bien que Ripley aille jeter un coup d’œil là-bas, accompagnée d’une troupe de marines armés jusqu’aux dents.

Beaucoup de choses ont changé depuis le film de Ridley Scott en 1979. Les modes cinématographiques ne sont plus les mêmes, et désormais les gros budgets sont pratiquement obligés de passer par la surenchère. C’est l’époque des gros bras façon Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzennegger, et James Cameron est un des espoirs de cette période, lui qui offrit à l’autrichien son rôle le plus mémorable avec Terminator et rédigea le scénario de Rambo 2 en faisant du personnage de Stallone la personnification de l’Amérique revancharde après dix ans d’abattement suite à la guerre du Vietnam (Rambo premier du nom faisant encore partie de ce mouvement). Si Aliens est loin d’être la revanche fictive des Etats-Unis transposée au niveau science-fictionnel, et si il est loin de montrer que l’Amérique relève enfin la tête comme c’était le cas dans le film de George P. Cosmatos, on ne saurait en tout cas le distancier de cette incroyable abnégation qu’affiche le cinéma américain à revivre d’une façon où d’une autre le conflit du Vietnam. Il est clair qu’envoyer des marines sûrs d’eux-mêmes combattre un ennemi peu conventionnel déterminé à préserver son territoire n’est pas sans apparaître comme hautement allégorique. Trop, d’ailleurs, et c’est ce qui fait que Aliens n’est pas le chef d’œuvre souvent vanté. Le film souffre de ces criants défauts qui ont fait du cinéma de guerre hollywoodien de l’époque le support idéal aux parodies en tout genre. En premier lieu, la schématisation des sentiments et des personnages, qui est une véritable insulte à l’intelligence. Il y déjà ce procédé stéréotypé consistant à renvoyer Ripley au front pour venir à bout de ses cauchemars récurrents, qui font ainsi de l’exposition un summum de facilité simplificatrice. Dix minutes chrono dans lesquelles sont censés être concentrés le retour de Ripley, ses explications à la compagnie, ses cauchemars, le refus de partir au combat et même l’obtention d’un nouvel emploi, c’est le temps qui lui aura fallu pour changer d’avis. Même remarque pour les personnages en eux-mêmes, notamment Burke, l’envoyé de la compagnie. Figure hypocrite, sournoise et pleutre, il est une grossière simplification des politiciens. A tel point que ses paroles, que l’on sait pertinemment être fausses, font figure de prédiction sur la suite du scénario. Ainsi lorsqu’il dit que promis-juré-craché on va sur LV-426 pour sauver les colons et non ramener un spécimen d’alien, on comprend aussitôt que Burke risquera la vie des militaires et de Ripley tout en essayant de se sauver égoïstement des conséquences de son mensonge. C’est couru d’avance et ça ravale toute la (mince) portée politique au rang de réflexion de comptoir.

La plupart des autres personnages souffrent du même symptôme de la caricature, heureusement sans chercher à être politiques. Le lieutenant Gorman est un jeune officier sans expérience dont les hésitations, ça ne fait pas un pli, le conduiront à faire profil bas après des atermoiements fatals. Drake et Vasquez sont les inévitables marines têtes brûlées. Apone est le sergent qui détend l’atmosphère tout en incarnant respect et autorité. Hudson est le plaisantin de service, qui tournera au pessimiste hystérique. Enfin, Hicks est le sous-officier réaliste et pragmatique, mais pas héroïque… et pour cause : sa principale caractéristique est d’écouter Ripley en homme avisé. En dehors de ça, il se montre transparent, et il aurait probablement fait figure de conjoint à Ripley si Cameron s’était décidé à adopter ce qu’il avait en tête au départ, à savoir imaginer Ripley comme une ancienne mère de famille ayant laissé son enfant sur Terre pendant son aventure du Nostromo, et qui à son réveil 57 ans plus tard découvre la mort de cet enfant qu’elle n’aura donc finalement jamais connu. La jeune Newt, seule survivante des colons sur LV-426, aurait alors été sa fille de substitution et Hicks aurait probablement fait figure de père improvisé (un peu à l’image de ce que le même Michael Biehn a été pour Sarah Connor dans Terminator, et encore bien plus à l’image de ce que sera Schwarzennegger dans Terminator II). Finalement et heureusement, Cameron décida de ne pas incorporer cette sous-intrigue à son film histoire de ne pas en affecter le rythme, mais cela n’empêche pas ses résidus d’être nombreux, notamment dans les dialogues. Newt elle-même ne présente que peu d’intérêt. Par contre, sa présence contribue à forger le mémorable personnage de Sigourney Weaver, salutaire dans la démarcation d’avec l’héroïsme risible de Rambo 2. Ripley est bien un modèle de femme combattante, et à l’inverse de ce qu’est Vasquez, l’autre femme de la mission, elle n’est pas une figure masculine dissimulée. Newt est là pour montrer que Ripley peut à la fois se montrer guerrière sans pour autant être une va-t-en-guerre “bourrine” comme l’est Vasquez, cette “rambette” dont l’abnégation et la virilité ne sont d’aucun secours ici, bien au contraire. Ripley conserve sa féminité. On peut légitimement penser que Gale Anne Hurd, productrice et compagne de Cameron, a largement contribué à façonner ce personnage qui sera repris plus ou moins à l’identique avec Sarah Connor dans Terminator II, cette véritable révision d’Aliens. Les similitudes avec ce dernier ne s’arrêtent pas à la figure paternelle ni à la vision de l’héroïne : elles couvrent aussi le rapport aux machines. Difficile de ne pas voir le lien entre la réaction initiale de Ripley face à l’androïde Bishop et celle de Sarah face au Terminator joué par Schwarzennegger (qui rassembla à lui seul les personnages de Michael Biehn et de Lance Henriksen). Toutes les deux devront attendre que leur robot respectif fasse ses preuves et effacent la légitime crainte née de leur précédente expérience. La principale différence est que la présence de Bishop, un peu comme celle de Newt, n’existe que pour mieux faire ressortir la personnalité de Ripley -et pour servir à l’occasion de secouriste, ce qui permettra de le réhabiliter aux yeux de Ripley-. A la différence du Terminator et de John Connor, Bishop et Newt, en étant effacés devant le personnage principal, permettent à l’action de s’exprimer totalement sans être entravée par des considérations humanistes hollywoodiennes dans lesquelles Cameron ne brille absolument pas. Il n’y aura d’ailleurs qu’à voir Titanic, film uniquement centré sur les sentiments, pour se convaincre de la banalité caricaturale de Cameron pour tout ce qui concerne ces sentiments. Aliens marque le développement de cette fâcheuse tendance familiale qu’adoptera la carrière du réalisateur, embryonnaire dans Terminator premier du nom, parasitaire dans Abyss et Terminator II et finalement devenue cannibale dans Titanic. Mais en attendant, si le creux total des personnages (hors Ripley) de Aliens empêche définitivement d’en faire un chef d’œuvre, il reste largement préférable aux envahissants débordements d’empathie des autres films cités. C’est qu’en tant que simple film d’action, Aliens fait encore étalage des capacités de Cameron et écrase la concurrence.

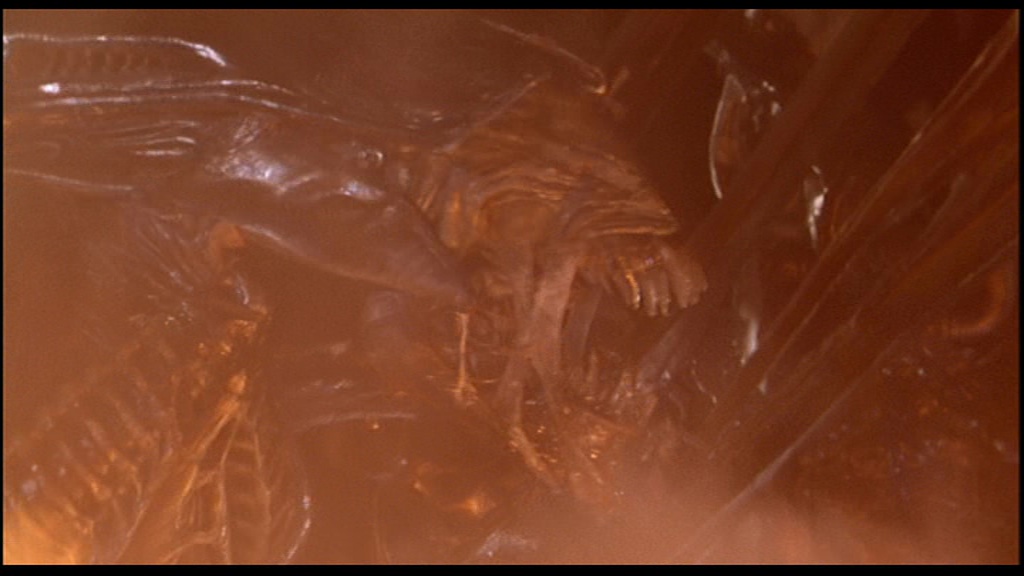

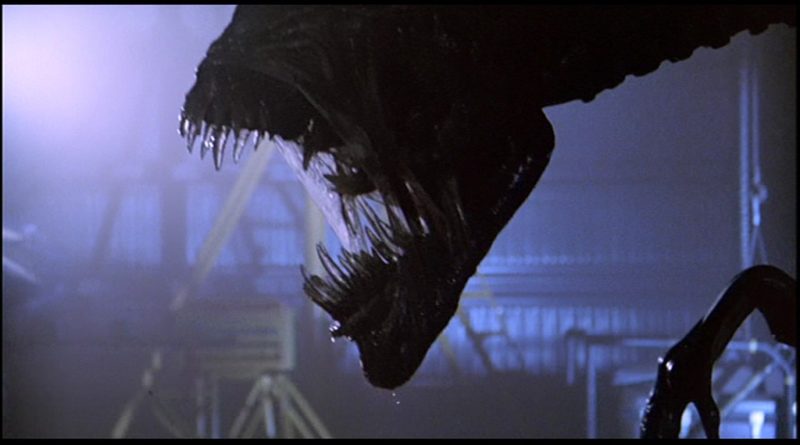

Si le réalisateur plonge tête la première dans la facilité dès qu’il s’agit de donner un peu de profondeur à son film, il excelle malgré tout à retranscrire son allégorie du Vietnam sur un plan plus militaire. Regardons un peu ce qui caractérise la défaite de l’Amérique : une trop grande confiance face à un ennemi acharné combattant avec les moyens du bord au milieu d’une jungle parfaitement maîtrisée. Les aliens sont pareils à ces vietnamiens : ils se fondent dans leur environnement pour infliger une raclée à leurs ennemis sur-armés. Et il n’y a pas à pinailler : les marines déchantent très vite face aux aliens (les “étrangers”), dès leur première rencontre, alors que leurs armes sont non seulement inefficaces mais également contre-productives dans le milieu qui est celui du film, et qui permet aux aliens de se planquer et de surgir au dernier moment. Un peu comme les Vietnamiens utilisaient leur connaissance de la jungle pour parvenir à leurs fins. Cameron a certes pris ses distances avec le film de Ridley Scott, qui était un film d’épouvante autant qu’un film de science-fiction (il n’y avait qu’un seul alien, et le film ressemblait alors plus ou moins à un film de maison hantée), mais il a en tout cas repris le look qui le caractérisait. Les aliens sont ici parfaitement dans leur élément, et au-delà de l’esthétique soignée qui est celle du film, ils se posent en habitants naturels de la planète LV-426. Un endroit sombre, gris, étouffant, où la nature est noire et où les installations sont industrielles et pleines de passages obscurs. Bref, un endroit qui ressemble aux aliens eux-mêmes, mi-organiques mi-mécaniques et dépourvus de toute compassion. Avec leur assurance et leurs grosses armes, les marines ne sont pas à leur place dans un tel lieu, comme le montre cette scène décidément décisive qu’est le premier affrontement, alors que l’usage des armes peut entraîner l’explosion de la station. La déroute prend alors des allures inéluctables qui ne quitteront plus le film, et qui accompagnent fort bien la nature impitoyable des aliens. Plus qu’une guerre, c’est alors la survie qui marque le combat des marines, ou de ce qu’il en reste. Toute la différence entre un film tel que Rambo 2 et Aliens est là : le héros du premier se veut essentiellement offensif, tandis que ceux du second sont très vite contraints à adopter une stratégie défensive. A ce jeu là, Cameron parvient sans trop de difficultés à gommer la vacuité de ses personnages. D’où la profonde réussite du côté “militaire” de son film, entraînant pas mal de scènes d’action souvent très bien gérées, entre autre par l’emploi par les personnages de détecteurs de mouvement nous laissant dans l’expectative mais surtout par cette énorme inégalité entre les humains et les aliens (plus les facehuggers). Au cœur du film, le climat de panique est presque permanent, et les combats sont conçus pour rendre compte de la déroute totale des marines, qui ne font que canarder au petit bonheur la chance. Ce qui est bien plus spontané que des batailles chorégraphiées et propres sur elles. Petit bémol tout de même : le long dénouement impliquant la reine des aliens, manquant justement beaucoup de spontanéité, car amené à grands coups de rebondissements prévisibles et très typés “Hollywood”. Ces rebondissements à foison (récupérer Newt, réussir à fuir avant la fin du compte à rebours, se débarrasser de la reine alien qui est parvenue à monter à bord du vaisseau -probable référence au premier film) font in fine retomber le film dans ses travers initiaux.

L’ouverture et dans une moindre mesure la conclusion : voilà en gros ce qui gâche Aliens, film très inégal qui est parfois d’une bêtise sans nom et qui touche parfois à l’excellence. C’est assurément un grand film d’action, mais c’est tout aussi assurément un fort piètre scénario rendant usurpée l’appellation de “classique” (en cela, le film ressemble un peu à certains jeux vidéos tels que Doom où tout le monde se fout de l’histoire, grotesque, tout en adorant y jouer). Y étant dominante et étant complétée par le personnage de Ripley, l’action fait tout de même pencher la balance du bon côté. Mais c’était un avertissement : Cameron aurait dû mettre ses talents d’illustrateurs au service de scénaristes autres que lui-même. Hélas, avec les éloges et le succès commercial qui lui tombèrent dessus, il se sentit confirmé dans la peau de ce qu’il ne fut jamais, c’est à dire un auteur. Et c’est ainsi que la carrière d’un brillant metteur en scène bascula toujours un peu plus dans la médiocrité. Un destin à la Spielberg, oserais-je dire, sauf que la carrière Spielberg est davantage composée de hauts et de bas relativement abrupts, tandis que celle de Cameron est en pente légère mais continue.

Concernant la version longue

(par Bénédict Arellano)

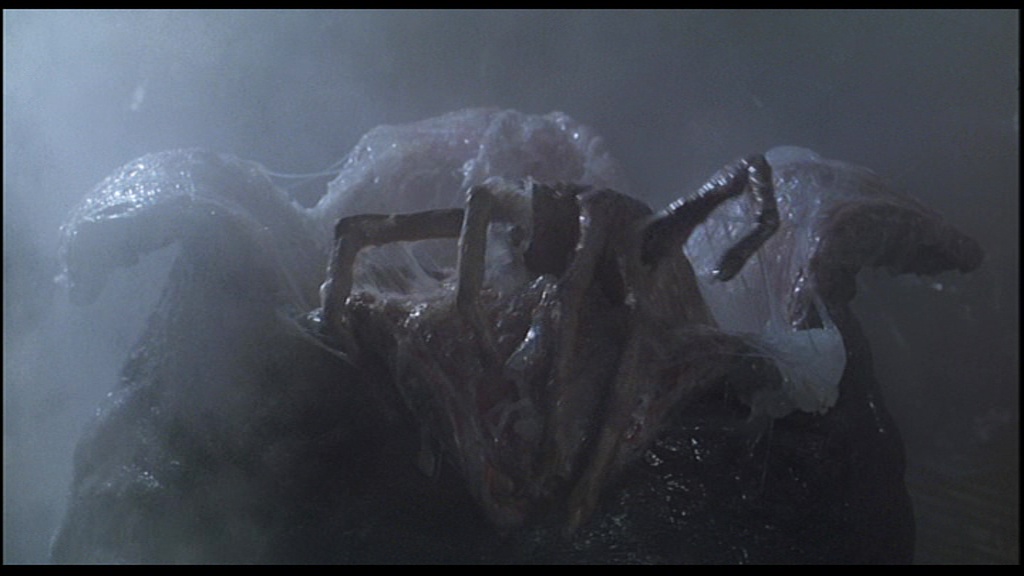

Bien avant l’avénement du dvd, Aliens a connu une exploitation de sa version longue sur le marché de la vidéo. Objectivement, cette version n’apporte pas une réelle valeur ajoutée à la version salle. Elle se contente de surligner ce qui y était déjà latent, à savoir ce lien maternel qui unit Ripley à Newt en écho à celui de la reine des aliens et ses petits protégés. Deux scènes coupées se situant au début du film appuient le propos de James Cameron, rendant encore plus inévitable le duel final entre Ripley et la reine des aliens. La première montre Ripley apprendre le décès de sa fille de la bouche même de Burke. Quant à la seconde, elle nous envoie sur LV-426 avant le drame. Outre le fait de nous présenter quelques colons bien vivants en plein travail, cette scène nous met en présence de Newt et sa famille lorsque les parents de celle-ci découvrent le vaisseau renfermant les centaines d’oeufs d’aliens. Au-delà du clin d’œil au film de Ridley Scott, cette scène place Newt dans la même position de détresse que Ripley. Elle ne le sait pas encore, mais elle va devenir orpheline à l’instar de Ripley, désormais coupée de toutes les personnes qu’elle a pu connaître.

La dernière scène coupée se situe bien plus loin dans le film, et vise à entretenir l’angoisse du huis clos qui s’est instauré pour les personnages. Celle-ci tourne autour de mitrailleuses disséminées un peu partout par les survivants autour de leur zone de repli. Alors que les aliens affluent de toutes parts dans leur direction, les mitrailleuses automatisées vident leurs chargeurs sur les assaillants sous les yeux à la fois emplis d’espoir et d’inquiétude de Ripley et consorts. Plus que sur le côté spectaculaire, cette scène joue sur la tension en rendant compte du nombre important des aliens et de l’impuissance de l’armement des Marines à endiguer de manière définitive leurs attaques. D’une grande efficacité, il s’agit sans nul doute de la seule scène dont on puisse réellement regretter l’absence au sein du montage définitif. Mais le plus drôle dans cette histoire, c’est que si Aliens paraît parfois un peu longuet, il ne le doit qu’à un dénouement trop long à se dessiner, et ce, quelque soit la version choisie.

Dans Predator, il faut que Schwarzy revienne à l’état primitif de l’homme pour vaincre difficilement le Predator, alors que dans Aliens on a deux mères, Ripley et la Reine Alien, qui se battent pour sauver leurs rejetons, (de substitution pour Ripley, les œufs pour la Reine Alien), en commandant des mâles ( les soldats du côté de Ripley, les aliens du coté de la mère Alien), chacune pour sa survie, avec les armes à leurs dispositions ( armes à feu et lance flamme, explosif, robot de manutention contre arme biologique, morsures, griffes, sang acide, langue mortelle…).

Dans Avatar, les rôles seront inversés. Là ou les aliens étaient d’horribles créatures dans Aliens, ici, il s’agit d’autochtones qui vivent en paix et en harmonie sur leur planète Pandora, avant que les humains ne viennent brutalement troubler cet équilibre pour prendre leurs richesses minières. Les armes qui servaient à se protéger dans Aliens, ainsi que le robot de manutention transformé en robot de guerre sont au service d’une cause moins noble, et plus avide, à l’image du personnage de Selfridge , réplique du personnage de Burke dans Aliens pensant profit, et faisant fi des pertes et sacrifices que cela peut engendrer des deux côtés, que ce soit humain et Naavi.

Il est assez ironique de retrouver Sigourney Weaver en défenseuse des Naavi, elle qui a combattu avec férocité les Aliens. La voir défendre la cause des Naavi est assez cocasse.

Aliens est un excellent film et j’en garde un bon souvenir, et il est intéressant de savoir que le producteur Jon Landau qui a pourri la vie de David Fincher sur Alien 3 est devenu le producteur des films de James Cameron.

Par contre question avec la HD , voir la 4K, on a des films d’une qualité géniale mais en contrepartie des effets spéciaux qui ont bénéficié d’image de moins bonne qualité dans les années 80 et 90, s’en retrouvent plus voyants.

Est-ce qu’une image parfaite n’est pas l’ennemi des vieux films, qui se retrouvent avec des effets spéciaux trop voyants, cassant l’immersion dans le film ?