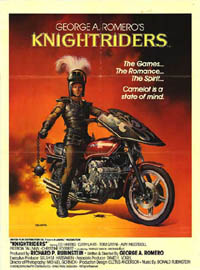

Knightriders – George A. Romero

|

Knightriders. 1981Origine : États-Unis

|

Après Zombie, Romero refait le même coup qu’à la suite de La Nuit des morts-vivants : il abandonne le cinéma d’horreur, refusant de surfer sur la vague du succès. Il aurait très bien pu poursuivre dans cette voie juteuse (combien de films se sont construits sur le dos de Zombie ?), ce qui aurait été une solution de facilité. Mais il n’est pas homme -du moins à cette époque- à chercher la sécurité. Il ne prend pas son métier de réalisateur à la légère, et il en a une vision de principe. Ainsi, ses deux premiers films de morts-vivants ont pris l’apparence de coups de gueule virulents, sortes de pamphlets écrits et réalisés sur un coup de sang. Une fois la gueulante poussée, Romero s’adonne alors à des films plus sobres, voire intimistes, cherchant à faire part de ses obsessions avec sang froid et recul. Cette logique, inscrite dans un raisonnement bien plus artistique que commercial, est tout à son honneur. Et d’honneur il est justement question dans Knightriders, film méconnu et qui illustre pourtant à la perfection le Romero de cette époque, sorte de Don Quichotte conscient de son statut.

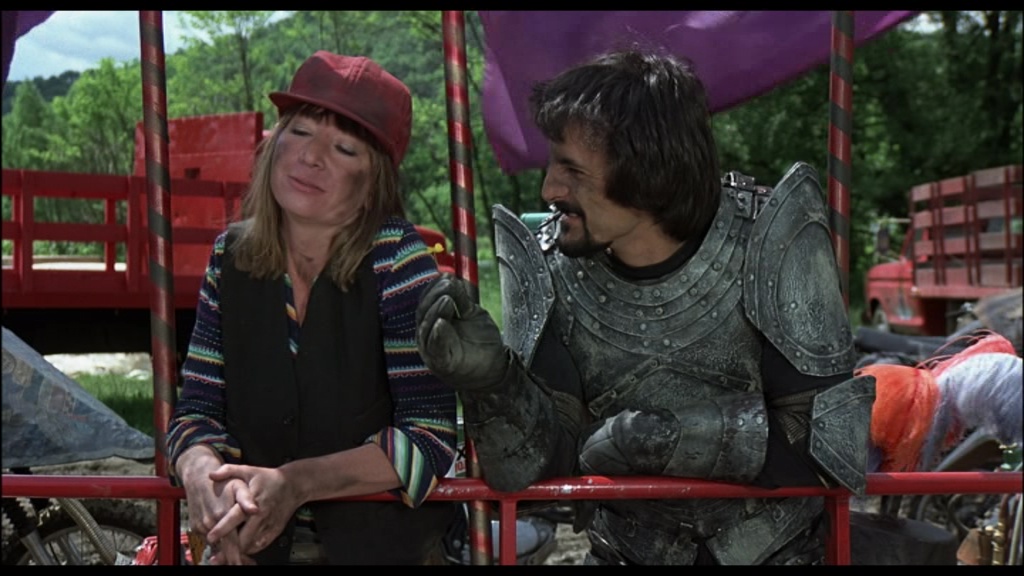

William (Ed Harris) est le Roi. Il règne sur une troupe itinérante, reproduisant en public les joutes du moyen-âge, personnages à l’appui (outre les chevaliers, on y trouve un médecin / magicien , des troubadours etc… ) à ceci près que les chevaux sont des motos. Leurs performances connaissent un grand succès public, et par conséquent attirent la presse, les sponsors et même un entrepreneur de Las Vegas. Tout cela peut signifier des rentrées d’argent fort utiles pour des spectacles pécuniairement fort gourmands. Mais William s’y oppose, car pour lui, les valeurs de son shows ne sont pas à vendre. Il est prêt à aller au clash avec ses sujets, dont certains comme Morgan, le chevalier noir (Tom Savini), aimeraient bien faire fructifier leur passion.

Difficile de ne pas considérer William, Billy pour les intimes, comme étant l’incarnation à l’écran de Romero. Knightriders est le film au sein duquel le réalisateur parle le plus de lui-même, tout en se situant au sein d’une société capitaliste pour laquelle il se montre une nouvelle fois très peu conciliant. L’aspect contestataire mais également l’aspect profondément idéaliste de Romero transparaît à travers le personnage campé par Ed Harris, qui est l’un de ces survivants du flower power désormais rassemblés dans des groupuscules déconnectés des réalités. Le fait que Camelot (tel qu’on peut appeler le “royaume” et tous les membres de la troupes des knightriders) soit en passe d’être récupéré par la presse et par divers investisseurs reflète à peu près la destinée de la culture hippie, désormais réduite à une somme de caricatures employées comme arguments de vente. Mais William s’y refuse absolument, jugeant les valeurs de son organisation non pas comme étant simplement au-dessus de la société de consommation d’un point de vue moral, mais étant surtout antagonistes avec elle… C’est en effet le rejet de cette société qui lui a fait développer ces valeurs qui réactualisent le mythe arthurien, où dominaient les vertus d’honneur et de fidélité envers un idéal commun, sans interférences consuméristes.

Contrairement à ce qu’on pouvait attendre, ce n’est donc absolument pas la violence qui importe dans le spectacle offert par les chevaliers bikers de Camelot. Nous ne sommes pas dans Rollerball ni dans La Course à la mort de l’an 2000. Le sang n’est pas versé en vain pour plaire aux amateurs de gore (qui de toute façon, que ce soit les spectateurs du film que ceux dans le film, ils n’y trouveraient pas leur compte, loin s’en faut) : il est versé pour montrer l’attachement au Roi et surtout au Royaume, cette micro-société guidée par l’égalitarisme (les chevaliers ne sont pas au-dessus des simples mécaniciens), la notion de collectif (tout le monde doit être présent et avoir son mot à dire lors des assemblées) et même la tolérance (pour les homosexuels notamment). Prenant sa tâche très au sérieux, William continue par exemple à combattre lui-même face aux adversaires qu’il juge valeureux, et ce même si sa participation aux joutes risquent de lui valoir des ennuis de santé, au grand dam de sa Reine. Il refuse le statut purement honorifique que les autres veulent lui attribuer, et en faisant ça il cherche non seulement à assumer la stature d’un Roi, mais il s’efforce aussi de renforcer les liens avec son peuple. Il se porte ainsi garant du respect des valeurs qu’il n’hésite pas à défendre face à quiconque tenterait de les bafouer depuis l’extérieur, depuis cette société qu’il rejette. Ce policier véreux, par exemple, qui exige un pot de vin pour laisser la troupe en paix, et qui devant le refus du Roi n’hésite pas à planquer lui-même de la marijuana pour arrêter un membre de la troupe. Dans ce cas-là, William n’hésite pas à monter au front -toujours en refusant de payer- pour défendre son sujet -dont le rôle n’est pourtant pas prépondérant dans le déroulement des joutes-, quitte à passer une nuit en prison, où il compte bien ne pas céder d’un pouce. Ce jusqu’au boutisme idéaliste entre cela dit en conflit avec certains membres de la troupe, plus pragmatiques et moins regardants sur la pureté des idées. C’est le cas notamment de Morgan (nom adopté par le personnage de Savini, ignorant qu’il s’agissait d’une femme), qui comme dans la véritable légende arthurienne est un renégat, sinon un traître. Tenté par les ennemis et tentateur à son tour, il perd la foi au profit du mal devant les conditions matérielles et tente d’entraîner d’autres chevaliers avec lui. Pour ses protagonistes, notamment Lancelot, Romero respecte globalement la vraie légende, sans pour autant s’y cheviller. Compte tenu de la forte teneur en éléments personnels du film, il aurait quand même été paradoxal qu’il se tire une balle dans le pied en s’astreignant des contraintes de fidélité littéraire. Quoi qu’il en soit, Romero a de toute façon conscience de son propre idéalisme, et il sait que le contexte n’est plus le moyen-âge et ses romans courtois. Le Roi Arthur, du moins tel qu’il est connu et ici reproduit, n’a de toute façon jamais été qu’une légende. Si le moyen-âge avait été à ce point proche du mode de pensée hippie, cela se saurait.

L’époque a bien changé, et William, pour être inattaquable d’un point de vue moral, n’en est pas moins un indécrottable rêveur. Il est un anachronisme vivant, d’ailleurs inspiré à Romero par la Society for Creative Anachronism, véritable association fondée en 1966 vouée à reproduire les us du moyen-âge et de la Renaissance, et à ce titre ses ouailles félonnes marquent un point lorsqu’elles considèrent que Camelot ne pourra perdurer sans un semblant de compromission. Au-delà des faiblesses personnelles envers la richesse et le carriérisme, il y a tout de même des réalités à assumer, telles que le coût d’entretien des joutes. Dans de telles épreuves, les motos sont appelées à souffrir, et il convient de les réparer ou d’en racheter des neuves. Des considérations bassement matérielles, mais qui doivent être malgré tout prises en compte. Il y a aussi des questions de sécurité par rapport à un public ravi d’assister au spectacle (quelques fois au point de rejoindre la troupe, soit en tant que chevalier soit en tant que compagne d’un chevalier), mais qui peut parfois subir des dommages collatéraux et d’autre fois faire partir les spectacles en cacahouète. Fier et généreux comme à son habitude, William laisse en effet des bikers amateurs se défouler sur le terrain de bataille après chaque joute, ce qui occasionne à une occasion une pagaille générale bien proche de tourner au pugilat. Un peu comme le drame d’Altamont qui avait contribué à la chute du mouvement hippie. Pour William, le public n’est pas là uniquement pour le spectacle, mais aussi pour les valeurs. Il se prend à ce niveau un peu pour une rock star de Woodstock, justement (comparons le à Jefferson Airplane, puisque ceux-ci ont fait aussi bien le pacifique Woodstock que le tragique Altamont). Grossière erreur : le public est aussi un consommateur comme peuvent le prouver quelques beaufs ici où là, par exemple Stephen King dans un caméo avec sa femme. William n’a pas de réponse à apporter à ces difficultés. Toujours est-il qu’il préférerait encore se retirer que de faire des concessions.

Le film aurait pu se clôturer sur ces notes pessimistes. Mais Romero, qui s’est vraiment fait plaisir (le film dure 2 heures 20, assez longuettes vers la fin il faut bien l’admettre), décide au bout du compte de faire dans l’utopie et d’imaginer un Camelot uni. Cela ne lui ressemble pas, mais nous avons là un réalisateur apaisé, qui se préparait à réaliser le sympathique Creepshow, oeuvre décontractée si il en est. Pour l’occasion, Romero organise la joute la plus élaborée et la plus démesurée de son film, celle où les valeurs ressortiront plus nobles que jamais. On peut la trouver réalisée d’une manière pataude par rapport à ce qu’un réalisateur comme George Miller faisait à la même époque dans ses Mad Max, mais on ne peut que saluer sa portée, qui illustre bien l’épanouissement de William et du réalisateur qui se cache derrière lui.

Car pour en revenir au parallèle entre Romero et le Roi William, le fait que ce dernier soit également un metteur en scène, régissant ses spectacles avec l’aval de ses sujets, est très révélateur de l’assimilation de Romero à son personnage. Ce n’est pas un hasard si Knightriders réunit tous ses proches : Tom Savini, Stephen King mais aussi Ken Foree et d’autres personnalités bien moins connues, acteurs ou non acteurs (beaucoup de monde issu du casting et/ou de l’équipe technique de Zombie) répondent présents à l’appel. Ce faisant, Romero assimile Camelot à son propre cinéma, et fait part de sa conception au sein de cette industrie. Une conception qui pour sa part est artisanale et libertaire, clairement en porte-à-faux avec les convenances. Il admet être un fieffé idéaliste, et sous-entend qu’il risque bien un jour d’avoir des problèmes, mais il est fier de ne pas céder aux pressions. Celle des gros studios symbolisés par l’entrepreneur de Las Vegas, désireux de faire un show racoleur (comme une production hollywoodienne), et celle de la presse hypocrite qui aimerait avoir son mot à dire pour au final se vendre à travers le spectacle plutôt que de vendre le spectacle à travers elle. La partie utopique du film prend alors des allures de revanche gratuite, apaisée mais tout de même très mordante. Un fantasme pur et simple, qui clôt un film symboliquement autobiographique. Une sorte de manifeste qui si il n’était pas si bavard -ce qui peut lasser, mais comme on l’a vu Romero s’en fout pas mal- serait à voir avant tout autre film de Romero, tant Knightriders expose les racines de l’engagement cinématographique d’un réalisateur alors brillant.