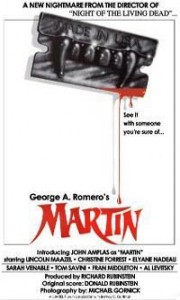

Martin – George A. Romero

|

Martin. 1977Origine : États-Unis

|

Bien qu’il soit perçu à juste titre comme le père de tous les zombies, George Romero n’avait au début de sa carrière que peu d’égards pour ses évadés de la tombe. Ce fut l’impitoyable constat commercial qui le poussa à se jeter corps et bien dans les films de morts-vivants, ses autres films étant tout simplement ignorés. C’est la raison pour laquelle il témoigne encore aujourd’hui d’une affection particulière pour les films tournés durant les dix ans séparant La Nuit des morts-vivants et Zombie. Parmi ces œuvres méconnues, Martin est même sa préférée, du fait de la totale liberté avec laquelle il pu mener à bien son ambitieux projet, à savoir inscrire le mythe du vampire dans une détresse sociale elle-même vampirisante.

Il y avait eu les vampires romantiques, les vampires gothiques, les vampires violents, les vampires érotiques, et Romero invente donc le vampire social. Considéré comme un attardé du fait de son repli sur soi, Martin Madahas (John Amplas) se prend pour un vampire et boit le sang des femmes qu’il assassine. Il est recueilli par son oncle Cuda (Lincoln Maazel) à Pittsburgh, qui le conforte dans ses pensées en le traitant de Nosferatu et en lui promettant de sauver son âme avant de le détruire. Pour Christina (Christine Forrest), la cousine de Martin, tout ceci est du délire pur et simple.

Dans Martin, le vampire ne mord pas à la gorge : il prend une lame de rasoir pour trancher les veines, après avoir endormi sa victime à l’aide d’une seringue. De même, il n’a pas peur du soleil, ni des crucifix, ni des gousses d’ail. Il ne dort pas dans un cercueil, s’habille comme tout le monde et peut même se rendre à la messe sans ressentir la moindre gêne. C’est à se demander si Martin est bien un vampire… Une interrogation que Romero fait perdurer, ne donnant jamais clairement la réponse. De ce fait, le film peut être vu sous deux angles différents : ou le spectateur considère Martin comme un vrai vampire, à l’instar de l’oncle Cuda (quelques souvenirs en noir et blanc avec château, châtelaine lascive, villageois en colère et tout le toutim Universal viennent étayer cette thèse) ou bien il juge que son pseudo vampirisme est en fait le signe d’un déséquilibre profond, comme le fait la cousine Christina. Pour ma part, considérant que le film se montre bien plus profond et pertinent dans la seconde interprétation, il ne fait pas de doute que Martin est le produit non pas d’une malédiction familiale comme lui dit son oncle mais bien la victime de ces superstitions, qui alliées à sa propre timidité et à une société désincarnée l’ont poussé à se prendre pour un vampire. Peu de choses nous sont dites sur le passé de Martin. Tout juste sait-on que la croyance dans les vampires ne se limite pas à l’oncle Cuda, et que Martin fut élevé dans les accusations. C’est suffisant pour deviner qu’à force d’être considéré comme un Nosferatu, Martin a fini par le croire. L’absence de la mythologie vampirique traditionnelle ne s’explique en réalité que par les observations logiques : Martin n’a pu que constater que tous ces artifices n’avaient aucun impact sur lui. Il ne s’en considère que davantage comme un vampire, puisque la réalité de la Pennsylvanie des années 70 ne saurait être identique à la fiction. Difficile d’être gothique dans ces quartiers gris peuplés de ménagères lassées et de petites frappes à moto. Quelque part, Martin est moins fou que son oncle, qui pour sa part croit aux vertus des gousses d’ail (accrochées à la porte de sa chambre pour éloigner Martin) et trouve refuge dans une bigoterie consacrée au combat contre les forces du mal. Si Martin est un vampire, Cuda se considère comme un fou de dieu, un Van Helsing. Les persécutions sur fond de religion qui marquèrent la vie de Martin sont certainement pour beaucoup dans sa folie. Le curé lui-même ne s’aventure pas sur ce terrain et avoue ne pas connaître grand chose des forces du mal. Une réaction normale pour un homme d’Église plutôt jeune, succédant à un curé âgé qui confortait Cuda dans ses croyances.

Par opposition à l’univers fantasmé dans lequel vivent Martin et son oncle, Romero a recours à un réalisme forcené et n’essaie même pas de forcer le trait de la misère en soulignant la dégradation des rues. Il prend aussi pour acteurs des inconnus au physique commun, sans relief particulier. Ainsi parvient-il à faire de son film un vrai constat social relevant autant du journalisme que de la fiction. Cet environnement provoque la pitié à l’égard de Martin, mis au ban plus ou moins volontaire de la réalité. Puisque sa famille l’amena à se prendre pour un vampire, Martin adopta un comportement social reflétant sa prétendue malédiction. Il se replia donc dans la solitude, comme tout bon vampire. Ce comportement à la limite de l’autisme lui fit également développer une certaine timidité confinant à la névrose. Incapable de supporter l’échange de paroles avec ses semblables, il se fait régulièrement rabrouer par les clients de l’épicerie où il travaille, sans parler de sa peur devant les motards. Ce qui l’aliène encore toujours un peu plus de la société. Ainsi Martin ne peut-il assouvir ses besoins sexuels qu’en droguant ses proies, qu’il choisit en fonction de leur faiblesse. Quand il est lui-même choisi par une des ménagères cherchant à tromper son ennui, il perd tous ses moyens et se sauve en courant. Plutôt pathétique pour un vampire. Si il est le seul à se croire vampire, il n’est pourtant pas le seul à souffrir de la solitude : ainsi la ménagère qui s’offre à lui est-elle délaissée par son mari, tout comme celle qui ne s’offre pas à lui mais qu’il prend de force. Les relations sexuelles se fondent sur la détresse sociale, perdant ainsi toute connotation amoureuse. Que Martin finisse ses viols par boire le sang des femmes n’est finalement qu’un prolongement logique pour ces femmes déjà vidées de toute substance vitale. Le manque d’attention et de dialogue est l’une des raisons centrales du mal-être social. Martin n’est lui-même pas réellement entendu, encore qu’il semble parfois espérer (ce qui le pousse à avoir une relation sexuelle “normale”). Sa cousine pleine de compassion est en fait trop prise par son propre problème relationnel pour s’occuper vraiment de lui. En conséquence, Martin se met à haïr le petit copain de Christina, incarné par Tom Savini. De même, l’émission radiophonique de nuit à laquelle participe Martin sous le pseudonyme du “Comte”, un programme sensationnaliste, est-elle trop impersonnelle pour pouvoir le réconcilier avec l’humanité. Et ce y compris lorsque son cas cesse d’être une amusante curiosité pour devenir une vraie source d’échange sur les détresses sociales, le cas de Martin en reflétant d’autres au point où les gens pensent deviner l’identité du “Comte”. Tout le monde connait quelqu’un qui comme Martin s’est coupé du monde…

Toujours très attentif aux sujets de sociologie de son temps et de son fief de Pennsylvanie, George Romero réalisa avec Martin un film assez triste, dans lequel le mythe du vampire ne peut pas être plus éloigné des racines littéraires de Bram Stoker. Son détournement à des fins sociales (presque chaque poncif du film de vampire y est réinterprété) est incontestablement bien vu, même si ce genre de film vaguement fantastique très “auteurisant” a de quoi désarçonner à la fois les amateurs de La Nuit des morts-vivants et ceux de films 100% “arts et essais”. Et encore, le film fut au départ prévu intégralement en noir et blanc, et son premier montage durait plus de 2h30. Plus d’une heure est donc passé à la trappe, définitivement égarée si l’on en croit un Romero qui ne s’en montre pas trop affecté, continuant à citer Martin comme son film favori. A défaut d’avoir su conquérir le public, il eut au moins la satisfaction d’avoir vu aboutir l’un de ses projets les plus personnels. Un poids en moins sur sa conscience professionnelle alors que d’autres réalisateurs au profil plus ou moins similaire au sien passeront la majeure partie de leur carrière à courir après leurs chimériques volontés (pensons au mélo tant désiré par Wes Craven ou au western obsessionnel de John Carpenter…)