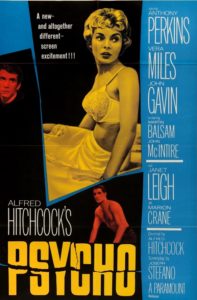

Psychose – Alfred Hitchcock

|

Psycho. 1960Origine : États-Unis

|

Psychose… Que rajouter à ce qui a déjà été dit à son sujet ? Rarement un film aura été autant passé au peigne fin. Sa genèse, son tournage, sa signification, son symbolisme, sa mise en scène, tout a déjà été traité en long, en large et en travers. Étant une date dans l’histoire du cinéma, le film d’Hitchcock aura également été maintes et maintes fois évoqué, plagié, parodié par des cinéastes de tous poils, sans même parler des genres qui se sont construits sur son héritage… Plus directement, on lui a collé des séquelles, un remake et dernièrement une série télé… Tant et si bien qu’il n’est même pas la peine de l’avoir vu pour en connaître le contenu, au moins partiellement. Le meurtre dans la douche, l’allure de la maison Bates, la musique signée Bernard Herrmann, le dénouement, tout cela est passé dans la culture populaire. Impossible -et un peu dommage- de ne plus pouvoir regarder le film avec les yeux d’un béotien (bien que Hitchcock eut axé la promotion sur l’effet de surprise, il n’imaginait pas la portée que son film aurait, croyant le voir finir en double programme pour drive-in). Alors l’exercice d’en rajouter une couche en écrivant sur Psychose paraît assez futile. Et même si l’on venait à conclure par une cinglante accusation de “film surestimé”, cela ne serait guère original, puisqu’il suffit d’aller sur n’importe quel site où le public peut noter les œuvres pour s’apercevoir que les petits malins essayant de se singulariser de la sorte sont légion, et que certains ont même des arguments à faire valoir. Mais enfin, il est malgré tout temps de s’y coller !

Succombant à la tentation de s’emparer des 40 000 dollars en liquide qu’un client vient de verser à son patron, Marion Crane garde le magot pour elle et envisage de l’utiliser pour payer les dettes familiales de Sam Loomis, son fiancé. C’est que le brave quincailler californien refuse de se lancer dans le mariage avant que ce passif ne soit réglé. Avec l’argent sous le bras, Marion part donc de Phoenix pour apporter le pactole à Sam. En chemin, par une nuit orageuse, elle fait halte dans un motel à l’écart de la grande route. Un motel tenu par Norman Bates et par sa mystérieuse mère exclusive.

Avant de devenir l’un des films les plus révérés de l’histoire du cinéma, Psychose a été un retour aux sources de la part de Alfred Hitchcock. Lassé des grosses machineries hollywoodiennes qu’il venait -avec succès- d’enchaîner dans les années 50, l’envie lui prit de refaire un film à petit budget (moins d’un million de dollars), en noir et blanc, qui viendrait se frotter au marché des séries B horrifiques et qui serait tourné avec une équipe majoritairement composée de techniciens de télévision. Le résultat fut donc l’achat des droits d’un récit “pulp” signé Robert Bloch. Profitons de cette occasion pour rendre hommage à ce dernier (qui à ses débuts était l’un des écrivains gravitant autour de H.P Lovecraft) et évoquer brièvement les différences entre son livre et l’adaptation qu’en fit Hitchcock. D’un strict point de vue factuel, les deux sont très similaires. Quelques petits détails varient, comme par exemple la façon dont Lila et Sam découvrent la culpabilité de Bates : chez Bloch, ils retrouvent une boucle d’oreille de Marion, alors que chez Hitchcock il s’agit des lambeaux d’un papier jeté au toilettes par la disparue. Changement plus significatif : Norman Bates lui-même, qui au cinéma devient un jeune homme élancé alors que Bloch en faisait un quadragénaire chauve et bedonnant. C’est que Hitchcock espérait ainsi non seulement le faire davantage ressembler à un “monsieur tout le monde” (la vision de Bloch faisait tout aussi bien l’affaire) mais surtout le rendre plus sympathique aux yeux des spectateurs. Sa folie et ses méfaits n’en seraient que davantage choquants. Ça se tient. Mais cela témoigne également d’une divergence importante entre les deux médias qui, tout en racontant une histoire similaire, s’y prennent différemment. A l’écrit, Bloch entrait directement dans la tête de ses personnages, avec une prédominance bien particulière pour Norman Bates. Il soumettait donc aux lecteurs une réalité biaisée par la folie de Norman Bates, dont la nature se faisait par conséquent plus détaillée et plus dérangeante que celle choisie par Hitchcock. Non que la nature de cette folie soit différente, mais l’angoisse qu’elle implique était plus diffuse chez Bloch que chez Hitchcock, qui de son côté cherche davantage à traumatiser ses spectateurs. C’est que le cinéma n’est pas la littérature, et ce que l’un peut offrir (l’intimité mentale de Norman Bates en l’occurrence), l’autre ne le peut guère. L’image filmée, tout en ayant également du sens, ne peut reproduire cela à l’identique. Inutile par conséquent de faire une comparaison qualitative entre Psychose, le roman et Psychose, le film. Cependant, l’œuvre de Robert Bloch demeure injustement dans l’ombre de son adaptation cinéma, et elle mérite autant une lecture que le film ne mérite des revisionnages.

Autre élément que l’on place dans l’ombre du monument hitchcockien : la myriade d’œuvres qui en ont découlé. Puisque le présent site est tout de même bien porté sur l’horreur, attardons-nous donc un peu sur les liens qui uniraient Psychose au sous-genre “slasher”. Il est vrai qu’en recrutant la fille de Janet Leigh, en nommant le personnage de Donald Pleasence “Sam Loomis” (comme le petit ami de Marion Crane) et en faisant de Michael Myers un psychopathe grimé au passé familial équivoque, John Carpenter dans Halloween a tout fait pour relier son film à celui d’Hitchcock. Toutefois, s’il a bien initié la naissance commerciale du slasher (ce que le pourtant formidable Black Christmas n’avait pas réussi), il n’a pas vraiment transmis à sa progéniture les gênes du film d’Hitchcock. Un Jason Voorhees, par exemple, dont la carrière de tueur s’est pourtant construite sur le dos de sa mère morte, n’est en réalité que l’élément ludique d’un jeu de massacre perpétré par un tueur charismatique. Les réalisateurs ont développé autour de lui une maigre mythologie, mais leur but premier n’est rien d’autre que d’occire petit à petit tous les jeunes squattant Crystal Lake. Les autres slashers sont généralement du même tonneau, et le lien avec Psychose demeure ténu. A ce compte-là, le Dix petits nègres d’Agatha Christie pourrait tout aussi bien faire office de genèse du slasher. En réalité, les “rejetons” directs de Psychose sont plutôt du côté du thriller, avec bien entendu les films de Brian De Palma : Soeurs de sang, Pulsions, Blow-Out, Body Double… Et puis tout de même, à un niveau bien plus horrifique, le Maniac de William Lustig qui éclaire bien la différence existant entre le slasher -pur produit d’exploitation à la chaîne, sans que cela ne soit forcément péjoratif- et la vraie filiation hitchcockienne, bien plus travaillée.

Ce qui nous amène à un genre qui pour le coup peut véritablement faire office de descendant du film de Hitchcock : le giallo italien. Non seulement on y retrouve les meurtres au couteau, mais également la très grande stylisation de la mise en scène, la présence de tueurs grimés aux motivations relevant de la psychiatrie, l’omniprésence de l’érotisme et des enquêtes policières menant dans des réalités sordides. Adaptés au goût du jour et agrémentés de la liberté morale dont ne bénéficiait pas Hitchcock, le giallo fut un vaste champ d’expérimentations au sein d’un cinéma populaire certes racoleur mais dont l’inventivité était alors à son zénith. Ce qui correspond aux motivations d’Alfred Hitchcock lui-même, qui comme évoqué plus haut a puisé l’idée de Psychose dans le pulp littéraire (une racine commune avec le giallo) et dans son envie de s’essayer à un genre populaire à petit budget. En plus de leur avoir fourni les ingrédients cinématographiques, Hitchcock s’est donc appuyé sur les bases qui seront également celles des Bava, Argento, Fulci, Lenzi, Martino et autres. Sans oublier qu’au-delà de Psychose, source la plus évidente, ces réalisateurs piocheront également dans la filmographie d’Hitchcock en général. Celle-ci reste une mine d’idées de mise en scène bien comprise par les maîtres italiens.

Il est maintenant temps de se pencher sur Psychose lui-même. Après le débat sans fin sur l’héritage qu’il a légué au cinéma, c’est là que l’exercice de la chronique se fait ardu : comment décortiquer quelque chose qui a déjà été passé à tous les cribles ? Abordons donc l’exercice en tant qu’amateur d’horreur.

Psychose est en effet l’un des premiers films à s’être montré aussi ouvertement violent, ou -ce qui est pire- “tordu”. Toujours classé “R” aux États-Unis (c’est à dire interdit aux moins de 17 ans non accompagnés), il fit grand bruit en son temps. A titre d’exemple, citons Walt Disney qui dans les années 60 refusa à Hitchcock l’autorisation de tourner dans l’un de ses parcs au motif qu’il avait réalisé “ce film dégoûtant” (fait relaté dans la biographie du cinéaste signée John Russell Tyler). Et pourtant, aux standards actuels, celui-ci demeure léger. Il en allait différemment à l’époque du code Hays. Malin, Hitchcock contourna l’écueil de la censure en tournant des scènes violentes qu’il savait devoir attirer les foudres de la censure. Il en fit donc des scènes superflues, justement conçues pour pouvoir sauter sans dommage pour le reste. Ou la politique du paratonnerre, qui marcha comme prévu. Quel est donc le reste à préserver ? Ce n’est certainement pas le gore : les deux meurtres de Norman Bates, dont l’iconique scène de la douche, comportent certes leur dose de sang, mais nous n’y voyons pas les chairs lacérées. En revanche, les deux s’avèrent traumatisantes par la grâce du réalisateur : dans le cas de la douche, il s’agit d’un montage brillant qui, à partir de l’irruption de cette silhouette de vieille dame maintenue dans l’ombre, accompagne les multiples coups de couteaux. Extrêmement agressif, ce montage contient une cascade de plans disparates filmant le corps violenté de Janet Leigh sous plusieurs angles. L’ensemble relève d’une crudité inédite qui incorpore en outre une dimension érotique évidente reliée à la mort : nue et seule, Marion Crane est on ne peut plus vulnérable et son assassinat relève d’une sauvagerie d’autant plus prononcée qu’elle n’est légitimée en rien. C’est là que la mise en scène rejoint le scénario : il ne s’agit pas d’un crime crapuleux ou intéressé : il découle seulement de la pathologie d’un fou. Par extension, là où des meurtres expliqués par des raisonnements matériels ou sentimentaux maintiennent les spectateurs à l’abri, celui-ci les incorpore directement à la scène en évoquant l’existence de psychopathes pouvant sévir sans raison envers n’importe qui. D’où la vulnérabilité de Marion Crane, qui fait écho à celle de tout un chacun. N’importe qui peut se retrouver à son insu dans les griffes d’un psychopathe, bien entendu sans s’y attendre. Surtout lorsque ledit psychopathe revêt les allures d’un monsieur-tout-le-monde. Rappelons que trois ans avant Psychose, l’affaire Ed Gein avait défrayé la chronique, et que Robert Bloch s’en était lui-même inspiré pour le roman. Signalons enfin que le titre français ne correspond pas tout à fait au titre original : “psycho” désigne en effet le psychopathe, tandis que “psychose” (“psychosis” en anglais) désigne selon le Larousse une “altération globale de la personnalité bouleversant les rapports du sujet avec la réalité”. Ce qui caractérise bien Norman Bates en plus d’évoquer les psychoses collectives que la peur des psychopathes pourrait induire, mais qui n’est pas aussi percutant que “psychopathe” (mot qui sera finalement utilisé pour titrer la version française d’un autre roman de Bloch, The Couch).

Autre scène de meurtre, moins célèbre mais non moins méritante : celle du détective Arbogast, alors que celui-ci explorait la maison Bates. Alors qu’Hitchcock faisait traîner le calvaire de Marion Crane, il expédie celui-ci en un éclair. Toute l’efficacité vient justement de là : en une seconde, alors que la caméra se place directement à la verticale de la scène et reste fixe, sans montage aucun, le tueur grimé sort précipitamment de la chambre et poignarde le personnage de Martin Balsam. Celui-ci n’a strictement rien pu faire : tout est allé trop vite, et il ne s’y attendait pas. Là encore, Hitchcock est à la manœuvre d’une sauvagerie inouïe pour l’époque, et qui au même titre que la scène de douche fera recette (par exemple dans Massacre à la tronçonneuse, lorsque Leatherface sort de son cellier pour s’emparer d’une fille et l’embarquer vers sa sombre destinée). Une grande partie de la force de cette scène vient du fait que le spectateur était sur ses gardes, mais que malgré tout il ne pouvait s’attendre à une explosion aussi soudaine. Là encore, Hitchcock cherche et réussit à se montrer traumatisant. Si cette fois le meurtre s’explique par un mobile moins irrationnel que celui de Marion, il impacte malgré tout un personnage qui à ce moment précis était les yeux du spectateur et qui cette fois était moins démuni qu’une jeune femme sous la douche. Comme quoi, même les hommes mûrs et vigilants ne peuvent s’adapter à imprévisibilité d’un psychopathe qui n’est lui-même pas maître de soi. Car sous ses airs un peu poupon, Norman Bates est un dément et ne peut être raisonné ni anticipé. Pas même par lui-même. Ce genre de personnalité fait froid dans le dos, bien plus que celle d’un barbare à la Jason Vorhees. D’ailleurs à ce propos, notons que Psychose est à la fois un whodunit et n’en est pas un. Physiquement, le tueur est connu, mais mentalement, les choses sont bien moins claires.

L’horreur hitchcockienne est donc avant tout psychologique. La sagacité du réalisateur fait qu’il sait mettre son spectateur dans une certaine condition mentale qui rendront d’autant plus marquantes les scènes de meurtres elles-mêmes conçues avec une grande minutie, et lui donneront l’impression d’assister à un spectacle graphiquement bien plus violent que ce qu’il n’est en réalité (et il l’est pourtant déjà pas mal). Sur ce créneau, Hitchcock n’a pas été le seul à briller dans Psychose : avec son thème musical, Bernard Herrmann s’est surpassé. Ses instruments à cordes stridents, violemment rythmés et fort peu mélodieux sont le contrepoint parfait de la science de la mise en scène du réalisateur. Balancée aux moments opportuns, cette musique hérisse le poil et accentue grandement l’effet traumatique des scènes-clefs. Hitchcock ne s’y est pas trompé, abandonnant son idée initiale de faire silence pendant les meurtres. Signe de reconnaissance envers Herrmann pour son apport, il le gratifia d’une substantielle augmentation de salaire.

Mais au-delà de tous ces ingrédients passés à la postérité, Psychose contient également bien d’autres éléments qui en font un chef d’œuvre aux éloges non usurpés. Parmi le foisonnement de qualités, signalons notamment la liberté utilisée par Hitchcock pour s’affranchir non seulement des mœurs assez prudes de l’époque, mais également des conventions cinématographiques. Le plus évident est le coup de tonnerre que constitue le meurtre sous la douche. Jusqu’à cet instant, et malgré quelques éléments symboliques annonciateurs (la pluie accompagnant la fuite et les atermoiements de Marion, qui n’est que l’avant-goût de sa mort sous la douche), le film n’était somme toute qu’un thriller classique qui aurait pu très bien se concentrer en entier sur le vol de l’argent par la jeune femme et le conflit moral qui s’opérait alors en elle suite à cela. Le titre français “Psychose” aurait d’ailleurs très bien pu convenir à cette potentielle intrigue, puisque la fuite de Marion est caractérisée par sa paranoïa grandissante et par la fêlure psychologique que le vol avait fait naître en elle. Mais Norman Bates est venu couper court à cette orientation : sans crier gare il a mis un terme à cette intrigue qui se construisait et qu’Hitchcock gérait en maître des fausses-pistes, faisant comme s’il ne savait pas qu’elle allait s’éteindre d’un coup. Cette liberté prise par le réalisateur pour assassiner cette histoire en plein développement s’inscrit dans la même veine que la soudaineté du meurtre d’Arbogast. Il joue avec l’effet de surprise, et par conséquent avec les usages cinématographiques d’un public aux attentes calibrées par l’habitude. C’est ce genre d’habileté qui fait de lui l’un des réalisateurs les plus influents de l’histoire du cinéma.

Toutefois, en faisant du meurtre de la douche le pivot de son film, Hitchcock se contraignait à s’embarquer dans un nouvel acte. Narrativement, il ne pouvait se permettre de prendre un nouveau virage à 180 degrés sous peine de tomber dans la farce. D’où le point de vue qui passe du côté de Sam Loomis et de nouveaux personnages, à savoir Lila Crane, Arbogast et dans une moindre mesure le shérif. Et puis bien sûr, maintenant que Norman Bates ne sortait plus de nulle part, il allait le présenter davantage. A commencer par le nettoyage du crime : sortie du corps de la douche, la serpillère, l’inspection de la chambre, l’engloutissement de la voiture et de la victime dans le marécage. Un véritable meurtrier, y compris dérangé, ne procéderait pas autrement. Des détails sordides, cette fois dépourvus de toute tension dramatique et qui proposent ce réalisme cru venant enchaîner avec l’éprouvante scène de douche. La montagne russe des émotions produites par le film se poursuit. L’heure est alors à l’enquête et à la spirale d’investigations qui mènera à la culpabilité de Norman Bates. Chemin faisant, celui-ci se sentira donc menacé et les risques de crises homicide s’en trouveront accru. Le shérif étant dans un premier temps maintenu à l’écart puis se montrant ensuite sceptique, c’est donc au trio Loomis / Lila / Arbogast de venir s’exposer à la folie homicide de Bates. Cette fois le spectateur a un temps d’avance sur les personnages, qui, s’ils soupçonnent déjà le tenancier du motel, n’ont encore aucune idée de ce dont il est capable. A ce titre, lui attribuer une motivation vénale (dérober le magot de Marion) est une fâcheuse erreur de leur part : ce genre de crime trop évident ne peut les préparer à la réalité. Arbogast en fera les frais, et dans le final ce sont Loomis et Lila qui y seront confrontés. Hitchcock joue beaucoup sur cette imprévisibilité pour faire naître l’angoisse. Jouant sur l’ambiguïté de l’existence ou non de la mère de Norman Bates, et donc des discussions avec celle-ci, il fraye même dans les recettes du cinéma d’épouvante. Déjà sinistre au sommet de sa colline, la maison Bates passe alors pour une véritable maison hantée (elle sera d’ailleurs reproduite pratiquement à l’identique pour le “Phantom Manor” de Disneyland Paris. La firme de Mickey n’est pas à une hypocrisie près) par l’insaisissable silhouette à la fenêtre. De même, en exploitant son noir et blanc, il a recours aux jeux d’ombres chers aux films noirs et d’épouvante hérités du cinéma expressionniste. Cela peut concerner aussi bien les décors, morbides à souhait (les animaux empaillés, par exemple) que les personnages ou l’agencement du tout. Bref, dans cette seconde partie qui aurait pu s’encroûter, Hitchcock trouve les moyens -car il y en a plusieurs- de rester haletant et de ne pas faire retomber la sauce. Et ceci jusqu’à une conclusion versant cette fois ouvertement dans l’horreur, et qui, elle aussi, est passée à la postérité par sa radicalité inédite. Un autre fulgurant coup de poignard au spectateur !

Encore que cette conclusion ne l’est pas vraiment. Car suite à la résolution de toute l’affaire subsiste une scène dans laquelle un psychiatre nous fait le topo de la folie de Norman Bates. Figurant déjà dans le roman, cette explication a procuré des regrets chez Hitchcock. Il est vrai qu’avec son petit côté “révélation façon Les 5 dernières minutes“, elle s’inscrit bien mal dans le cadre général. Chez Bloch, cela passait sans trop d’anicroche, car elle était conclue par le terrifiant “dialogue interne” de Norman Bates. Le réalisateur essaye bien de faire de même, histoire de conclure son film sur un dernier plan accrocheur, mais dans l’ensemble, au cinéma, avec sa narration beaucoup moins intimiste qu’à l’écrit, cela était dispensable. En gros, il s’agit de révéler le dérangement mental de Norman Bates. Ne pas tout résumer ainsi aurait conduit le spectateur à faire ses propres interprétations, voire à le laisser dans l’ombre. La folie de Norman Bates en aurait été ainsi moins rationalisée. Car dans tout ce qui a précédé, cette folie psychopathique n’aura pas vraiment été traitée cliniquement. Elle aura été utilisée sous l’angle de la peur qu’elle inspire, de la menace qu’elle fait peser et même de l’histoire familiale malsaine de la famille Bates. Ce qui s’avère donc différent de la vision de Robert Bloch, qui au passage, en s’attardant également dans la tête des autres personnages, laissait entendre que personne n’était totalement sain d’esprit. Ce que Hitchcock a d’ailleurs également sous-entendu en illustrant les tourments de Marion Crane avant même qu’elle n’arrive au motel. Mais dans l’ensemble, et même en tenant compte des nombreux symboles que propose le film, l’étude psychiatrique figure un cran au dessous de la conception d’un film de terreur. Ce que le réalisateur réussit tellement bien qu’il parvient à faire naître l’effroi avec la personne de Anthony Perkins grimé en vieille dame, là où bien d’autre auraient sombré dans le ridicule.

Arrêtons donc ici de disserter sur les mérites de Psychose. Film décisif s’il en est, et qui en outre, à sa manière, illustre tout l’apport cinématographique que peut entraîner un film à petit budget qui a pour motivation première de secouer son public. Au-delà de la filiation plus ou moins directe qu’on lui a attribué, il s’agit sans nul doute d’un des films les plus importants autant dans le genre horrifique que dans le thriller. En avance sur son temps, non seulement au niveau cinématographique mais également au niveau des mœurs, il est le véritable coup d’envoi d’une vague qui n’apparaîtra qu’une dizaine d’années plus tard. Les Massacre à la tronçonneuse, les Exorciste, les Dernière maison sur la gauche, ceux-là et bien d’autres encore postérieurs (y compris les films gores grand guignol, puisque dans son horreur théâtrale Hitchcock n’est pas si loin de la dérision) s’y abreuvent avec la volonté commune de s’affranchir de toute convenance. Les esprits ne sont jamais mieux bousculés qu’ainsi.