Judge Dredd – Danny Cannon

|

Judge Dredd. 1995.Origine : États-Unis

|

Bienvenue dans le 3e millénaire où, à la suite d’un conflit nucléaire, les humains s’agglutinent dans d’immenses mégalopoles à la criminalité galopante. Totalement dépassé, notre système judiciaire a donné naissance à un ordre nouveau. Désormais, des troupes d’élite nommées les Juges, peuvent administrer toutes les sentences, de l’arrestation à l’exécution en passant par la condamnation. Parmi ces redresseurs de torts d’un genre nouveau, Joseph Dredd, juge des villes de Mega City One, s’impose comme le meilleur. Mais lorsque la légende vivante chute de son piédestal, accusée d’un crime qu’elle n’a pas commis, c’est toute cette nouvelle société qui vacille sur ses bases. Un Juge (le juge Griffin) rêvant de devenir le Suprême à la place du Suprême et un frère d’arme revanchard (Rico) composent les ingrédients de ce coup de force dont la disgrâce de Joseph Dredd n’est qu’un dommage collatéral. Trahi par la justice, abandonné par ses pairs, Dredd n’oublie néanmoins pas son serment et sa raison de vivre. Et même tenu à l’écart, il saisit la moindre occasion pour revenir dans la partie et sauver ce qui peut l’être.

Qu’il semble loin le temps où les adptations de comics book n’étaient pas encore asujetties aux pulsions hégémoniques d’un studio vorace. Si l’apparition de ces héros de papier sur grand écran ne date pas des années 90, cette décennie marque néanmoins un tournant important par leur profusion. Derrière l’arbre Batman ( Batman, le défi de Tim Burton puis Batman Forever de Joel Schumacher, deux visions aux antipodes d’un même personnage), toute une forêt de personnages moins connus tels The Mask (Chuck Russell, 1994), The Shadow (Russell Mulcahy, 1994), Tank Girl (Rachel Talalay, 1995), Barb Wire (David Hogan, 1996) ou encore Le Fantôme du Bengale (Simon Wincer, 1996) ont déferlé dans les salles avec plus ou moins de bonheur. Pour la plupart oubliés aujourd’hui, ou peu connus, ces films n’en ont pas moins participé à cette première vague dont Judge Dredd devait constituer un jalon important. Après ses errances sur le terrain instable de la comédie où il n’est jamais parvenu à titiller son compère Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone fait volte-face en revenant au cinéma d’action. Première étape de ce retour aux affaires, Cliffhanger démontre que le comédien peut encore fédérer un public important derrière lui. Si Demolition Man ne transforme pas l’essai, il devient sur la durée l’un de ses films les plus populaires. Nous sommes à la grande époque de la vidéo-cassette, laquelle offre une seconde vie à de nombreux films retirés trop vite des salles. En persistant dans la science-fiction, Sylvester Stallone poursuit son duel à distance avec Schwarzenegger, lequel doit son rôle le plus iconique au genre. Mais en interprétant un héros de comic book, qu’il ne connaissait guère avant de s’engager sur le projet, il s’expose surtout à la vindicte des amateurs de la première heure du Judge Dredd, prompts à monter au créneau à la moindre entorse par rapport à l’oeuvre originale. Ce qui n’a pas manqué d’arriver, la presse britannique criant à la trahison. Ces réactions épidermiques trahissent surtout la déception de voir « un trésor national » récupéré par les américains, faisant peu de cas de la nationalité du réalisateur choisi, pourtant un enfant du pays.

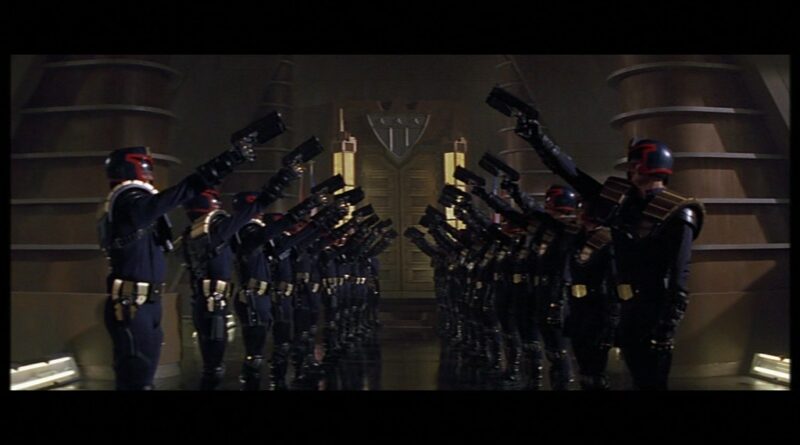

Le principal grief à l’encontre du film tient au choix de Sylvester Stallone pour incarner Joseph. Un choix imposé au jeune Danny Cannon, qu’il a fini par faire sien au cours de discours promotionnels parfaitement rodés mais d’où ressortait un soupçon d’amertume. Dans la bande-dessinée, Judge Dredd n’est pas un individu, il est la Loi. Par conséquent, son visage importe peu. Imaginer que Sylvester Stallone se plierait à cette caractéristique du personnage relevait d’une part de naïveté. Dans une industrie comme Hollywood, on n’investit pas sur une star pour que celle-ci demeure cachée derrière un casque. Et Sylvester Stallone n’a pas non plus vocation, du moins à cette époque, à la jouer profil bas. Souvent trop interventionniste et ayant une idée très – et trop – précise de l’image qu’il veut donner de lui, il en arrive à saborder les films dans lesquels il joue. Visiblement mal à l’aise avec les aspects violents et ironiques de la bande-dessinée, il envisage son adaptation cinématographique uniquement sous le prisme du divertissement grandiloquent. Ce qu’il est par la force des choses, fort d’une direction artistique qui verse allègrement du côté du péplum avec le faste des décors, la rigidité des personnages et ces vils complots dans les arcanes du pouvoir. Nous nous retrouvons plongés dans un univers aussi monolithique que manichéen qui fait peu de cas du peuple, le grand absent du récit. Tout se joue dans les hautes sphères, au milieu de cette caste dirigeante qui décide de tout dans un entre-soi assez significatif d’une déconnexion souvent exposée entre les élites et la population. Et cette dernière n’existe qu’à travers ses mauvais sujets. Ce sont ces bandes armées qui transforment des quartiers en vastes champs de bataille, luttant moins contre le pouvoir en place que contre la concurrence d’une bande rivale. Et encore ne les verrons-nous qu’au début du film, le temps de nous présenter le Judge Dredd en action dans toute sa splendeur mégalomaniaque. Par sa mise en scène, Danny Cannon filme moins le Judge Dredd que Sylvester Stallone interprétant le Judge Dredd. Il y a cette volonté de le poser d’emblée en personnage mythique. Le dialogue le qualifie même de Légende, du meilleur d’entre tous. Judge Dredd est construit sur le mode de la grandeur et de la décadence, la reconstruction du personnage devant servir de prétexte à une prise de conscience. Or le film se refuse à questionner le système de cette société dystopique, et son héros avec. Son parcours se veut plus intime, en lien avec son identité. Ce faisant, ce choix réduit considérablement les enjeux du film, lesquels se limitent à l’acceptation de ses origines par le personnage du super juge. Car quoi qu’il advienne et quoi qu’il découvre, Joseph Dredd reste cette impitoyable machine à rendre la justice. Il ne souffre d’aucun dilemme puisqu’il ne remet jamais en cause ce sur quoi il a bâti son existence. Du début à la fin, il demeure fondamentalement le même homme. Ce qu’il apprend de lui ne l’affecte en rien, ce qui rend son parcours aussi inutile qu’inintéressant.

Danny Cannon aura beau arguer des difficultés rencontrées durant le tournage et regretter les nombreuses scènes restées sur les bancs de la salle de montage, son Judge Dredd pâtit en priorité des choix scénaristiques et des grosses ficelles propres aux blockbusters. Toute l’entreprise vise à humaniser l’homme derrière le casque, à le dissocier des velléités fascistes de ses supérieurs gangrénés par leur soif de pouvoir. En somme, sa croisade est juste car il s’oppose à pire que lui. Sylvester Stallone conserve ainsi de bout en bout son statut de justicier, sans la moindre ombre au tableau. Même lorsqu’il abat froidement les membres de la garde rapprochée de ses supérieurs, cela s’effectue sans trouble d’aucune sorte. Il s’agit pourtant de collègues exécutant simplement les ordres. Comme lui. Mais à ce moment-là, il a basculé du bon côté de la frontière entre le Bien et le Mal, du moins dans le contexte du film. Produit par un grand studio et destiné au plus grand nombre, Judge Dredd lisse considérablement l’univers développé par la bande-dessinée. La violence se fait plus feutrée, mais aussi beaucoup plus inoffensive puisque ne visant que des personnages au mauvais fond. Mega City One en tant que société n’existe pas, pas plus que ses habitants et leur mode de vie. Elle n’est que la toile de fond à notre introduction dans cet univers avant d’être purement occultée. Tout comme cette terre maudite et les humains irradiés qui la peuplent, réduite à cette seule famille de dégénérés. Stallone prend toute la place alors qu’il ne devrait être qu’un élément de cet univers. Le grand film de science-fiction se meut peu à peu en simple buddy-movie. Mais un buddy-movie d’où toute alchimie est exclue. Le duo que Sylvester Stallone forme avec Rob Schneider ne fonctionne jamais, pas plus que son idylle naissante avec le juge Hershey. A tel point que ces personnages font pièces rapportées. Sans eux, le récit n’aurait pas foncièrement changé. On peut lire cela comme l’illustration du côté déshumanisé de Joseph, incapable de frayer avec autrui autrement que par le biais d’un rapport hiérarchique. Cela démontre aussi, et surtout, l’incapacité du film à faire exister les personnages secondaires autrement qu’en lien avec Joseph Dredd. A ce titre, Rico n’est que ça, l’ombre de la Légende. La brebis galeuse du projet Janus (le nom n’est bien sûr pas innocent, les deux hommes étant les deux faces d’une même pièce) qui comme il le clame haut et fort, a choisi de détruire la Loi pour épouser la vie. Un anarchiste au petit pied qui ne sait que vitupérer en faisant les gros yeux. Le combat fratricide qui l’oppose à Dredd sacrifie à la lourde symbolique, celui-ci prenant place dans les vestiges de la Statue de la Liberté. Symbole de la chute de l’humanité dans La Planète des singes, elle figure ici la libération d’un homme de ses chaînes institutionnelles. La fin agit en trompe-l’oeil, Joseph Dredd s’empressant de repartir au turbin comme si de rien n’était, semblant peu touché par ce qu’il a vécu. Par son choix de conserver les mêmes fonctions, Dredd devient un vrai personnage stallonien, en ce sens qu’il se consacre et s’adresse avant tout à l’homme de la rue.

Film renié par son interprète principal (il souhaitait une comédie d’action, ce qu’il est pourtant à maints égards) et souvenir douloureux pour son réalisateur dont la carrière ne s’en remettra jamais vraiment (Phoenix, Souviens-toi… l’été dernier 2, Goal !), Judge Dredd a tout du naufrage industriel. Et la patine du temps n’a rien arrangé, donnant un coup de vieux à certaines séquences spectaculaires à l’époque (la poursuite en motos volantes) et faisant de Joseph Dredd une déclinaison aseptisée de Marion Cobretti, le flic aux méthodes expéditives de Cobra. Dredd, la deuxième adaptation du personnage au cinéma ne fera guère mieux. Pour retrouver l’esprit et la saveur de la bande-dessinée, mieux vaut regarder Robocop, démarcation habile et réussie du personnage.

Plutôt que de refaire le montage de Rocky IV, Stallone aurait dû permettre à David Cannon de faire un director’s cut de Judge Dredd. On aurait pu voir ce qu’il aurait pu montrer de sa version. Un réalisateur a dit qu’un bon film, c’est faire 50% de ce qu’il voulait montrer, dans le cas de David Cannon avec la star Stallone, ça n’a pas dû monter bien haut.

Je rajouterai que David Cannon a réalisé le réussi Phoenix avec Ray Liotta, avec une bande de ripoux à Las Vegas qui vont monter un coup trop gros pour eux.

Le film est génial, et mérite d’etre découvert, comme Judge Dredd, qui reste un bon divertissement.