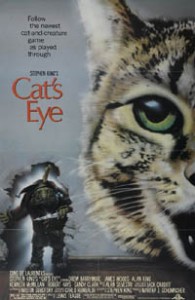

Cat’s Eye – Lewis Teague

|

Cat’s Eye. 1985Origine : États-Unis

|

Ça y est, enfin ! En 1985, Stephen King a le vent en poupe, et pour l’heure, beaucoup des adaptations de ses écrits sont devenues des films appréciés, si ce n’est plus. Avec Creepshow, en 1982, l’auteur a également franchi une étape et est devenu scénariste. La mode des adaptations passa alors au film à sketchs, utilisant les nouvelles de l’écrivain, qui s’y pliait encore de bonne grâce. Cat’s Eye est son second scénario, et le producteur Dino De Laurentiis reprend du service après avoir été déjà en poste (ou du moins sa société) sur Dead Zone et Charlie. De ce dernier film, pourtant fort peu du goût de King, Cat’s Eye récupère également Drew Barrymore. Ce ne sera pas le seul emprunt à une adaptation antérieure de King, puisque Lewis Teague, le réalisateur, fut déjà derrière Cujo (film cette fois-ci apprécié par le romancier) et que de plusieurs scènes du film font directement références aux œuvres de King. C’est ainsi que dès le début du film, un saint-bernard enragé (Cujo, évidemment) poursuit un chat, manquant au passage de passer sous les roues d’une Plymouth rouge nommée Christine. Par la suite, un personnage se demandera qui a bien pu écrire le film qu’il juge pourri et qui se trouve diffusé à la télévision (le Dead Zone de Cronenberg), et un autre sera montré en train de lire Simetierre. Cat’s Eye est donc un film à clin d’œil, et c’est logiquement que l’ambiance sera à l’humour noir. Pourtant, sur trois sketch, un seul est ouvertement fantastique, les deux autres relevant davantage du thriller vaguement Hitchcockien.

Le premier d’entre eux est intitulé « Quitters Inc. », un récit sorti du recueil Danse Macabre, et a pour vedette nul autre que le bon vieux James Woods. Il y incarne Dick Morrisson, qu’un ami bien intentionné conduit dans un organisme d’aide à l’arrêt du tabac. Mais les méthodes de cet organisme, basées uniquement sur la volonté, sont assez radicales : le patient, constamment sous surveillance, n’a pas le droit à l’erreur. Au premier faux pas, sa femme sera mise sous électrochocs. Au second, ça sera le tour de sa fille. Au troisième, sa femme sera violée. Et au quatrième, c’est la mort. Voilà une histoire on ne peut plus moderne et qui illustre parfaitement et avec un humour noir très cruel l’hystérie anti-tabac qui sévit dans nos sociétés. Le personnage principal est épié partout où il va, mené à la paranoïa et à la folie (jusqu’à voir des paquets de cigarettes géants) par des observateurs prêts à le dénoncer à la moindre consommation de tabac, et il n’a d’autre choix que de se se faire violence, puisque l’agence « Quitters Inc » est soutenue par des gens hauts placés. Le chantage qui s’érige ici en système fait songer de façon troublante à celui de notre propre époque, vingt ans plus tard. Certes, les méthodes du film sont un peu plus radicales que ce que l’ont peut voir de nos jours, mais tout de même, rappelons que dans certains pays les fumeurs ne sont plus couverts par les organismes de sécurité sociale, quand ils ne sont pas purement et simplement exclus de certains lieux ou milieux, ou encore rackettés par l’Etat (au moins le héros de « Quitters Inc. » s’est porté volontaire, tandis que dans notre réalité l’État agit légalement). C’est l’apogée du politiquement correct donneur de leçon, de l’intolérance, de la privation de libertés et, on peut le dire, de la discrimination anti-fumeurs, désignés ennemis publiques. Le film se termine en outre par un ultime soubresaut tout autant d’actualité : la traque aux obèses, puisque les nouveaux non-fumeurs sont susceptibles de prendre du poids. « Quitters Inc. » est le meilleur des trois sketchs, et de loin.

Le second, toujours adapté d’une nouvelle tirée de Danse Macabre, nous montre encore un honteux chantage : un riche et véreux patron de casino oblige l’amant de son épouse à faire un choix. Soit il va en prison pour une histoire de drogue fabriquée de toute pièce, soit il accepte de faire le tour du dernier étage d’un immeuble en marchant sur une corniche d’une vingtaine de centimètres. Si il réussit cet exploit, il gagne la femme et la liberté. Là encore, l’histoire est assez cruelle, voire sadique. Le tour de l’immeuble est parsemé d’embûches, parfois naturelles (un pigeon, une enseigne), parfois dues au patron pourri qui n’hésite pas à utiliser du Kärscher (!) pour gêner l’avancée de l’amant de sa femme (!!). Alors bien entendu, cette histoire n’a pas de profondeur, mais sa durée réduite en fait un joli moment de suspense, surtout que Lewis Teague place sa caméra là où il faut aux instants où il faut. Beaucoup d’angles en plongée , une caméra qui comme le personnage principal se situe tout prêt du mur (filmant l’étroite corniche), cela suffit pour donner la sensation de vertige recherchée. Prenant et amusant.

Le troisième sketch est quand à lui inédit et ne provient pas d’une histoire publiée par King. C’est le moins intéressant des trois, et c’est pourtant celui qui prend le plus d’importance, puisque c’est avec lui que l’on s’intéressera vraiment à la destinée du chat qui constituait le lien entre les sketchs et qui ouvrait le film. Un chat qui parcours un petit morceau d’Amérique (s’arretant de force ici et la pour assister aux évènements des premiers sketchs) à la recherche d’une fillette qui semble le contacter par magie pour qu’il vienne la protéger du vilain lutin qui cherche à l’étouffer pendant son sommeil. Cela ne fait pas grand sens, et pour cause : toute l’introduction du film prévue par Stephen King et Lewis Teague fut supprimée par Dino De Laurentiis (mais l’auteur ne lui en tint pas rigueur, puisque Peur Bleue et son propre film – Maximum Overdrive– furent produits par la compagnie du riche italien). Elle prévoyait de montrer une petite fille tuée par le lutin et revenir sous forme d’hallucinations pour inciter le félin à la vengeance tout en défendant une autre fillette. Privées de cette introduction, les apparitions fantomatiques de la petite fille ne tiennent pas bien debout, surtout que cette gamine n’est autre que Drew Barrymore déguisée. Déjà une mauvaise idée dès le départ que de faire jouer la gamine assassinée et la fillette nouvellement persécutée par le lutin par la même actrice, même déguisée. Mais avec le montage De Laurentiis, la gamine du troisième sketch est censée être la même que celle des apparitions. Alors pourquoi le déguisement ? Comment parvient-elle à contacter le chat ? Et comment cela se fait-il qu’à l’arrivée du matou elle soit si surprise ? Autant de trous dans le scénario. Mais cela n’est pas bien grave, et l’histoire de l’opposition entre le chat et le lutin reste la première motivation du sketch. Celui-ci est assez classique, avec sa petite fille imaginative et ses parents qui ne veulent pas la croire, pensant au contraire que c’est bien le chat qui représente un danger. Tout cela traîne en longueur et est rendu d’autant plus pénible par une VF calamiteuse et par une gamine globalement insupportable, du moins jusqu’à ce que le combat final entre le chat hirsute et le lutin bouffon (très bien conçu, avec son accoutrement de « fou du roi ») ait lieu. Il est pour le moins mouvementé et fait preuve d’un certain humour pince-sans-rire (dû à la petite taille des combattants, qui utilisent des éléments du décors comme si il s’agissait d’armes médiévales). On aurait pourtant aimer une fin plus cruelle, qu’on pensait même voir arriver. Hélas, cela ne sera pas le cas, et ça n’aurait même pas pu l’être, puisque De Laurentiis veillait au grain (c’est à son refus de voir un enfant mourir que l’on doit le remontage du film).

Toujours est-il que Cat’s Eye reste un film très plaisant. Dépourvu du côté macabre de Creepshow mais finalement assez identique dans sa modestie et dans sa tonalité doucement satirique héritée des bandes dessinées à frissons et à bas prix qui ont forgé la culture de Stephen King.