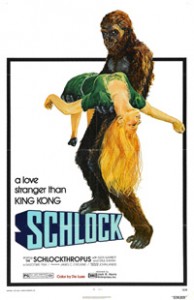

Schlock – John Landis

|

Schlock. 1973Origine : États-Unis

|

Grand émoi dans une petite ville américaine qui vient de découvrir que le tueur à la banane responsable de plus de 200 morts en 3 semaines n’est autre que le chaînon manquant de l’évolution. Schlock, ainsi le nomme-t-on, s’est réveillé après des siècles dans la glace et il sème perplexité et terreur sur son passage. Mais derrière son faciès de Schlocktropus se cache un humanoïde sensible à la rouquine Mindy, dont l’affection partagée doit beaucoup à une cécité bientôt guérie. Il n’est pas dit que Mindy continuera à apprécier Schlock dès qu’elle aura pris conscience qu’il n’est pas un gentil chien-chien, et encore moins que Schlock, déjà pourchassé par la police, acceptera d’être ainsi répudié.

Grands débuts de réalisateur pour l’ex cascadeur John Landis sous le sceau d’un genre qui le caractérise encore aujourd’hui : la comédie horrifique. Nourri comme beaucoup de ses confrères de la même génération au cinéma populaire des années 50, il entame sa carrière de réalisateur de la même manière qu’eux : avec un petit budget, de façon indépendante, et en désacralisant le cinéma. Après les révolutions des années 60 (abandon du code Hayes, crise des majors, poussée du cinéma européen…), Landis s’inscrit comme un réalisateur de cette nouvelle génération plus libre, plus débrouillarde et plus second degré que ses ancêtres, dont certains comme Roger Corman ou William Castle annonçaient la couleur. Ainsi, en démarrant sa carrière par une parodie comme le feront John Carpenter (pour Dark Star) et Joe Dante (Hollywood Boulevard, en compagnie d’Allan Arkush) il revendique déjà une certaine maîtrise de la culture cinématographique qui lui est propre, celle d’une certaine forme de cinéma tirant ses racines de la série B et les films de drive-in. Derrière leurs allures de bout-en-trains que certains ont assez tôt abandonnées, ces jeunes cinéastes du début des années 70 affirmaient dès leurs débuts une identité bien marquée qui paradoxalement contribuait à la fois à les rendre reconnaissables et à les inscrire dans un même mouvement. Ce qui les rend reconnaissables ? La façon dont ils s’approprient les matériaux ayant cimenté leur culture commune. Là où un Carpenter brille par la réinvention de la mise en scène et de la narration (c’est de loin le réalisateur le plus technique du lot), Dante se révèle subversif et corrosif, tandis que Landis s’appuie sur un humour plutôt noir mais finalement assez bon enfant. Entre parenthèses, si les machines à remakes, reboots et resucées du XXIe siècle sont loin d’égaler les modèles qu’ils cherchent pourtant à copier à tour de bras et à grand renfort de clins d’œil entendus, c’est faute d’avoir oublié en chemin tout côté novateur pour se vautrer dans les critères stylistiques de leur époque, comme s’ils étaient paralysés moins par un excès de révérence que par les conventions de leur époque, dont les réalisateurs cités prenaient justement un malin plaisir à se débarrasser. Pour leur premier film, Joe Dante et Allan Arkush se gaussaient de leur propre producteur, Roger Corman, des films qu’il produisait, des gens qui les tournaient… Pour autant, il n’était pas difficile de voir derrière tout cela que les jeunes co-réalisateurs revendiquaient clairement leur affection pour tout ce pan du cinéma, et qu’ils revendiquaient bien volontiers son héritage. Mais ils étaient capables d’en faire ce que bon leur semblait, y compris rire de ses défauts. A un degré moindre, car moins orienté sur le cinéma en tant qu’industrie, John Landis ne fait pas autre chose avec Schlock.

Le vilain singe est un sujet pour le moins banal. Des adaptations du Double assassinat dans la rue Morgue d’Edgar Poe à Trog en passant par Robot Monster voire la saga de La Planète des singes, ce n’est pas un animal très rare au cinéma. Mais, exception faite de la saga tirée du livre de Pierre Boulle et du King Kong original, il est tout aussi rarement bien coté. Une des raisons en est probablement la difficulté de concevoir des costumes convaincants. Une autre est encore que le singe, en tant qu’humanoïde primitif (surtout lorsqu’il est joué par un humain en costume), ne fait jamais bien sérieux. Ce qui explique pourquoi la plupart des films le mettant en scène parviennent difficilement à faire oublier qu’ils relèvent de la série B. En bon cinéphile, John Landis épouse cette longue tradition, rattachant son film à la mouvance des petits budgets des années 50 évoqués à travers de nombreux aspects donnant à cette comédie une saveur particulière, cachant une subtile nostalgie derrière un humour qui en apparence brocarde férocement cette époque du cinéma. Au premier chef des références au cinéma des années 50 (et début 60), on trouve le scénario, organisé selon le schéma usé jusqu’à la corde du monstre qui attaque la petite ville, menace une jeune héroïne protégée par un prince charmant de pacotille tandis que la police inepte et les scientifiques fumeux sont sur les dents. De ce petit monde aseptisé que l’on rencontre très souvent dans la science-fiction des années 50, Landis retient le conformisme sous-jacent figeant les personnages dans une certaine niaiserie surréaliste (car jamais la réalité ne fut aussi lisse, et en cela la crédibilité des films de l’époque n’est pas leur qualité première) que les actes de Schlock viennent justement mettre en relief. Loin d’attribuer au seul singe la tâche d’amuser, Landis se plait à souligner les tares dont étaient affligés les personnages stéréotypés des années 50. C’est ainsi que les trois ou quatre policiers (c’est peu, mais budget oblige, cela a toujours été comme ça) sont outrageusement incompétents, que le scientifique est d’un grotesque sans borne (son attirail évoque les inventions sans queue ni tête de l’époque où le progrès technologique amenait toutes sortes de fantasmes), que l’héroïne est à claquer à force de bêtise roucoulante et que le petit ami de celle-ci est d’une gentillesse virant à l’obséquiosité.

C’est sur cette structure associant la petite-bourgeoisie provinciale à la débilité que viennent se greffer plusieurs aspects irrémédiablement associés à la décennie Eisenhower : la musique (avec un rock’n’roll endiablé joué à quatre mains par Schlock et un pianiste aveugle), les voitures pour frimer (un chauffard se fait dégommer sa bagnole par le singe) ainsi et bien entendu que le cinéma lui-même. Landis ouvre par exemple son film par une sorte de slogan pour bande-annonce allant très loin dans le racoleur avec l’excès d’emphase faisant songer aux accroches figurant sur les affiches de films d’époque. Encore plus explicite, il consacre une scène entière à l’intérieur d’un cinéma où Schlock se livre à diverses pitreries avec les friandises avant d’assister à la projection d’un duo de films signés Irvin S. Yeaworth Jr. (référence probable aux fameux doubles programmes) incluant Dinosaurus et surtout The Blob, film assez emblématique de la science-fiction à petit budget des années 50 et dont Landis utilise une scène lui permettant une mise en abîme ne laissant que peu de doutes sur le lien unissant Schlock à ce type de cinéma. A savoir le moment où le public paniqué fuit une salle de cinéma en découvrant le fameux Blob qui s’est infiltré par les bouches d’aération. La fuite des spectateurs contenue dans The Blob annonce celle qui va suivre suite à la découverte de Schlock dans la salle, les deux films étant alors liés par une ressemblance certainement pas fortuite. A la différence d’une parodie facile tournée sans volonté d’aller au-delà de la dérision pour un public pas forcément appelé à découvrir les films moqués, Schlock sait de quoi il parle. Landis s’amuse certes de son sujet, mais il le fait en se basant sur des codes qu’il maîtrise. Le résultat en est qu’il réalise un film qui aurait aussi bien pu avoir été réellement tourné dans les années 50. Ou presque.

Car s’il est une chose dont Schlock ne manque pas, c’est bien de ce souffle de modernisme établissant une distance entre son sujet qui aurait pu servir de prétexte à une production au premier degré dans les années 50 et son traitement. Ce qui est bien entendu le propre d’une parodie, mais il y a aussi la manière. Landis ne se contente pas de rire sur le dos de certains postulats naïfs : à travers son chaînon manquant qu’il incarne d’ailleurs lui-même, il se plait aussi à les détruire dans un esprit joyeusement anar qui n’est pas sans anticiper le Gremlins de son petit camarade Joe Dante. Lâché dans ce monde bien propret, Schlock fait des dégâts, mais des dégâts choisis en fonction de l’intérêt qu’il y a à s’en prendre (à la rigolade) à telle ou telle chose. Il incarne une régression primaire, ou tout du moins à travers lui Landis insuffle un certain esprit libertaire débarrassant la science-fiction à l’ancienne du carcan qui la caractérisait. Et ce n’est pas uniquement valable pour les destructions matérielles, finalement assez limitées dans leur ampleur (il s’agit plutôt de perturbations… Dans le cinéma, dans une maison bourgeoise, dans une fête de lycée, dans un commerce, dans un reportage télévisé et tout autre endroit où les valeurs sociales sont les plus évidentes). Schlock encourage aussi à s’affranchir de la morale (les gamins invités à bouffer avec lui et comme lui, c’est à dire comme des gorets) comme il s’en affranchit lui-même en contant fleurette à Mindy dans un démarquage rock’n’roll de La Belle et la bête. Les conventions, les règles de vie, les modes, tout cela importe peu au Schlocktropus, ce rustre à qui tout paraît -légitimement- superficiel. Y compris les années 70, auxquelles Landis fait référence ici ou là (un hippie agressé à coup de bananes) au risque de paraître anachronique. D’autres ères cinématographiques ou sociales sont d’ailleurs évoquées ponctuellement (Frankenstein, par exemple), sans que cela ne remette en question la profonde connotation « années 50 » du film. Le risque d’anachronisme était de toute façon minime puisque Schlock fait bien peu de cas de la crédibilité (un coup Schlock terrifie tout le monde, un coup il est considéré comme un humain normal par les passants).

Dans ses motivations, et même dans sa réalisation dynamique, Schlock a donc tout du film explosif à la Joe Dante. Ce qu’il n’est pas, du fait d’un élément de taille : le sens de l’humour de John Landis. Bien qu’il s’en prenne aux conventions, il ne le fait pas avec la radicalité du disciple de Corman. Adepte d’un humour très primesautier et même quasi enfantin, il use et abuse des tartes à la crème (au sens propre), des peaux de bananes, des running gags (dont le fameux film fictif « See You Next Wednesday » réemployé tout au long de sa carrière entière) et de nombreux autres gags puérils à base d’énormités. Tant et si bien que niveau humour il n’y a pas véritablement de scène particulièrement mémorable. Le désir de truffer le film de gags à la façon des ZAZ conduit même à certaines choses qui ne sont tout simplement pas drôles, car tirées par les cheveux. Qu’à cela ne tienne : même si c’est plus pour l’esprit qu’il véhicule que pour sa véritable capacité à faire rire, Schlock est un début de carrière très honorable et laisse apercevoir un potentiel certain. Même constat pour Rick Baker, future star des effets de maquillage et concepteur d’un costume loin d’être honteux.