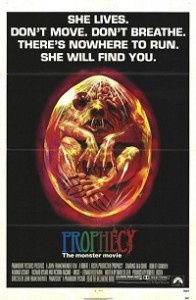

Prophecy : Le Monstre – John Frankenheimer

|

Prophecy. 1979Origine : États-Unis

|

Implantées non loin d’une forêt du Maine dont elle exploite 50000 hectares, les papeteries Pitney concentrent l’ire des descendants d’une tribu indienne qui lui reprochent de détériorer leur habitat. Afin de pacifier la situation, l’Agence de la protection de l’environnement dépêche Robert Verne (Robert Foxworth), un médecin idéaliste. Accompagné de son épouse Maggie (Talia Shire), il doit établir si oui ou non les activités de la papeterie sont néfastes à l’environnement. Ce qu’il va découvrir défie l’entendement.

Vecteur idéal des angoisses contemporaines, le cinéma fantastique frappe un grand coup en 1973 avec l’incontournable Soleil Vert de Richard Fleischer qui, un an après le plus hippie et confidentiel Silent Running de Douglas Trumbull, place la menace écologique sur le devant de la scène. A une époque où les films catastrophe avaient le vent en poupe, des films à visées catastrophistes (Avalanche, Le Syndrome chinois) leur ont bien évidemment emboîté le pas, sans pour autant que le genre fantastique cesse d’alimenter encore la machine. A ce titre, rien de tel que le bon vieux film de monstre pour dénoncer la légèreté, voire le cynisme, avec laquelle l’homme traite son environnement. Réputé pour une poignée de thrillers (Un crime dans la tête, Sept jours en mai, Black Sunday), le réalisateur tout-terrain John Frankenheimer s’essaie au genre via un méli-mélo ésotéro-écologique à l’équilibre incertain.

Avant toute chose, il convient d’ores et déjà de préciser que la première place au générique de Talia Shire n’est qu’un leurre à visée commerciale. Partie prenante de deux sagas en devenir qui ont marqué les années 70 (Le Parrain et Rocky), la comédienne sert en quelque sorte de produit d’appel pour un film dépourvu de stars. Son personnage, Maggie, demeure constamment en retrait du récit, en bonne épouse qui s’en voudrait de s’immiscer dans le travail de son mari. Elle erre donc comme une âme en peine, son visage exprimant toute la misère du monde, la faute à une grossesse qu’elle ne se résout que tardivement à annoncer à son époux. En réalité, mis à part conforter son mari dans sa vision pessimiste du monde, et illustrer sa future maternité sur un mode grotesque, le personnage de Maggie ne revêt pas grand intérêt. Il en va de même de Ramona, aussi transparente que son t-shirt blanc à la sortie d’un bain nocturne improvisé, petit détail sexy qui lui permet in fine de se rappeler à notre bon souvenir entre deux cris d’effroi et écarquillements d’yeux. Pour sexiste que puisse paraître ce dernier commentaire, force est de reconnaître qu’il colle plutôt bien à la fonction ornementale conférée aux personnages féminins, prisonnières de leur statut de braves épouses. Prophecy se dote d’un fond rétrograde alors même qu’il se présente comme un film pétri de bonnes intentions, à l’image de son personnage principal, le docteur Robert Verne. Plutôt que d’embrasser le seul thème de la menace écologique, Prophecy étend son champ d’action à la question du devenir des Indiens et de leurs descendants, traités comme des moins que rien et abandonnés à leur sort par une société qui ne voit en eux que de simples sauvages. Preuve en est le shérif du patelin du coin, enclin aux raccourcis lorsqu’il s’agit d’expliquer le pourquoi des corps écharpés de cette famille de randonneurs trouvés dans la forêt, qu’il impute hâtivement aux Indiens. Pensez-donc ! Ils sont si peu civilisés qu’ils sont bien capables d’exploser contre un rocher un garnement prisonnier de son sac de couchage ! En grand cinéphile, Jason Voorhees s’en souviendra le temps d’un Vendredi 13 – chapitre 7.

En soi, la question indienne paraît légitime dans un film qui traite de la menace écologique, ne serait-ce que par leur lien très fort qui unit les Indiens à Mère Nature. Et puis cela fournit à Prophecy un folklore clé en main, l’horrible créature hantant la forêt étant rattachée à une croyance locale, connue sous le nom de « kathadin ». Et c’est principalement sur ce point que le bât blesse. La présence indienne ne dépasse jamais le stade de la simple illustration, leur village isolé servant de contrepoint évident au ghetto noir aperçu en début de métrage. On retrouve dans les deux cas des minorités laissées pour compte, souffrant de problèmes sanitaires flagrants et dont les hautes instances se fichent éperdument. Face à cette injustice, Robert Verne joue les chevaliers blancs un brin désabusé, même si le bon air du Maine semble lui redonner un bon coup de fouet. Sans pour autant partager les méthodes musclées du leader de la cause indienne John Hawks, que son interprète Armand Assante rend aussi expressif qu’un rocher dans le souci évident de ne faire qu’un avec la nature, le médecin finit par embrasser leur cause, outré que la papeterie puisse polluer en toute quiétude les eaux environnantes à grandes doses de mercure. Pour autant, Prophecy n’est pas un film militant, se montrant même plutôt complaisant vis-à-vis du patron de la papeterie, le dénommé Isely, ce dernier faisant tout de suite amende honorable lorsqu’il est placé face aux signes tangibles des méfaits de la pollution. A cet instant, le récit s’oriente plus volontiers vers le film de monstre, pour le pire et le malheur de tous.

John Frankenheimer est un homme qui a du métier, et lorsqu’il s’agit de poser les divers éléments fantastiques de son récit, il réussit quelques belles séquences à l’étrangeté morbide (tout le prologue) voire quelques scènes chocs aussi brèves que marquantes (l’agression des randonneurs en pleine nuit). En revanche, il se rate complètement dès qu’il s’agit de dévoiler sa créature. Trop figé – pour vous donnez une idée, il préfigure en quelque sorte l’ours qui s’en prend au Hercule transalpin incarné par Lou Ferrigno (Hercule de Luigi Cozzi, 1983) – il prête davantage à rire, ce qui est un mauvais point lors de scènes voulues au contraire anxiogènes. Le manque d’épaisseur des personnages se révèle être un autre mauvais point, auquel s’adjoignent quelques énormités qui donnent du grain à moudre aux ricaneurs, tel ce pilote d’hélicoptère, déclaré sans connaissance et qui ne rouvre les yeux qu’au moment de se faire arracher la tête par l’horrible monstre. Une façon comme une autre de voir la mort en face.

Dans le contexte des films d’horreur de l’époque, Prophecy paraît des plus désuets avec son monstre ringard et son sous-texte alarmiste. D’ordinaire rodé aux thrillers nerveux, John Frankenheimer signe ici un film poussif, triste visuellement à l’exception de quelques plans (le monstre émergeant de la brume, pas foncièrement original mais efficace) et d’un sérieux contreproductif. Visiblement peu à l’aise avec le genre, il n’y reviendra plus avant les années 90, le temps d’une participation à la quatrième saison des Contes de la crypte (A la place du mort) et surtout de sa catastrophique version de L’Île du docteur Moreau à la genèse pour le moins chaotique.