New York 1997 – John Carpenter

|

Escape from New York. 1981

Origine : États-Unis

|

En 1997, l’île de Manhattan est devenue un gigantesque pénitencier encerclé par un gigantesque mur, où ne figure aucune loi, si ce n’est celle du plus fort. C’est dans cet endroit que va s’écraser l’avion du Président. Snake Plissken, ancien héros de guerre récemment condamné, est alors dépêché sur place pour retrouver le Président, qui a pu s’échapper de l’avion avant le crash. Mais, trahi par ceux qui l’ont envoyé, Plissken ne dispose que de moins de 24 heures pour accomplir sa mission et permettre au Président d’assister à une conférence au sommet. S’il échoue, le poison que lui ont injecté les autorités fera son effet et il mourra.

L’une des choses les plus récurrentes dans la filmographie de John Carpenter est la présence de personnages principaux très charismatiques, souvent adeptes de la manière forte et tout droit issus des grands films de Sam Peckinpah ou de Sergio Leone. Jack Burton (Big Trouble in Little China), John Nada (Invasion Los Angeles), Jack Crow (Vampires), Mélanie Ballard (Ghosts of Mars)… Tous ont en commun leur dureté et leur indépendance. Mais le tout premier (anti)héros de ce type créé par John Carpenter demeure le plus connu et le plus irréductible : Snake Plissken, campé par un Kurt Russell qui, ce n’est pas un hasard, apparaîtra plusieurs fois chez Carpenter, après s’être lié à lui au cours du tournage de la biographie télévisée d’Elvis Presley en 1979. Dans New York 1997, Russell incarne donc Snake Plissken, sorte d’émanation des personnages joués par Steve McQueen chez Sam Peckinpah, transposé dans un cadre d’anticipation débordant allégrement sur le terrain politique au sortir d’une décennie marquée par les scandales et à l’entame d’une nouvelle marquée par la politique libérale réactionnaire de Ronald Reagan. Forcément très désabusé, Plissken est donc un personnage violent, radical, asocial, et surtout profondément indépendant, que l’on ne peut rattacher ni au nihilisme ni à l’anarchisme, tant ces mouvements impliquent une idéologie bien distincte. Plissken n’a pas d’idéologie, pas plus qu’il n’a de véritable motivation dans la vie, si ce n’est survivre au milieu d’une société fascisante, enterrant véritablement ceux qu’elle considère comme de dangereux parias dans une zone de non-droit, loin de la propreté des discours politiques officiels. On ne sait pourtant pas trop quelle est la situation de la société américaine “libre”, mais les rares éléments qui nous sont donnés à ce propos ne sont guère reluisants, avec notamment la mention implicite d’une guerre contre l’URSS lorsque l’on nous présente les décorations accordées à Plissken pour ses actes de bravoure à Leningrad, en Union Soviétique.

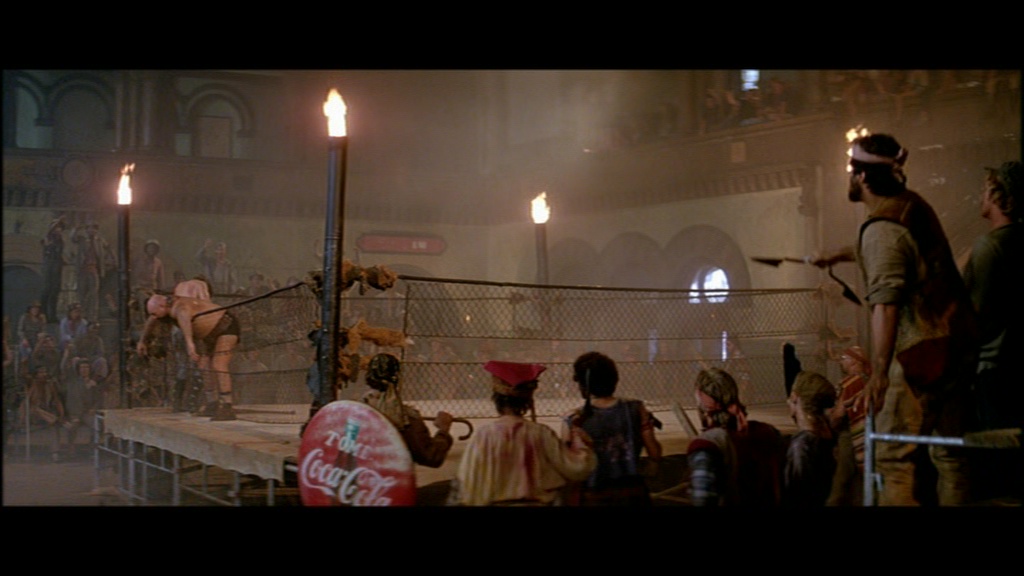

La mission que doit donc remplir Plissken dans le pénitencier de Manhattan n’est donc pas une mission de patriotisme, et si le film anticipe un peu ce que sera le premier Rambo l’année suivante, on est très très loin de ce que sera ce même Rambo au coeur des années 80. Retrouver le Président n’est pas un acte de bravoure pour Plissken, c’est un acte de survie, ce que les autorités (représentées par le personnage de Lee Van Cleef, un salaud cynique) ont dès le début initié en le trahissant et en lui administrant un poison actif sous 24 heures. La quête qui s’ouvre pour Plissken tiendra donc de la course contre la montre, ce qui permet donc à Carpenter d’insuffler à son film un constant suspense, encore renforcé par la détermination d’un Plissken d’autant plus brutal qu’il est pris par le temps et qu’il doit conserver son sang-froid face à d’autres personnages de taulards prêts à tout pour retrouver leur liberté, en qui il ne peut avoir totalement confiance, mais avec lesquels il doit pourtant compter s’il souhaite retrouver le Président à temps. Et les pertes de temps seront nombreuses, de même que les coups tordus reservés par ces personnages (ceux de Harry Dean Stanton, d’Adrienne Barbeau et de Ernest Borgnine… que des “gueules”), qui dans leur micro-société sans règles sont sous la coupe du Duke (Isaac Hayes), chef du gang dominant à Manhattan et qui, apprendra Plissken, est celui qui tient le Président en otage. Forcément, les aventures rencontrées par Plissken seront nombreuses et magnifiées par une musique typique de Carpenter et par un cadre new-yorkais presque post-apocalyptique, aux buildings dégradés et aux “citadins” au look et au caractère de punks qui contribuent formellement à ancrer ce film dans son époque. Mais cette action n’est pas là que pour meubler vers le final, et elle entretient constamment la pression pesant sur Plissken (et donc sur le spectateur) en le plaçant dans des situations lui faisant gaspiller un temps précieux pour sa mission. Ainsi, une heure avant l’heure limite, Plissken se retrouve sur un ring où il doit combattre un catcheur avec des armes barbares. Jamais la pression ne retombe, et pratiquement jamais Carpenter ne s’autorise des moments d’émotion, le Président étant lui-même un lâche hypocrite. La seule exception -très relative- se trouvant vers la fin du film, lorsqu’il est question de vengeance personnelle pour l’un des personnages. Le film est comme son héros : froid, brutal et désabusé. Un film noir qui s’achève sur une cruelle note d’ironie réservée par Plissken à cette société fascisante, pourrie par un système politique fascisant et par des individus arrivistes (aussi bien les politiques que les prisonniers, dont certains se sont même enrichis grâce à leur enfermement).

New York 1997 est une oeuvre-phare, non seulement dans la filmographie de Carpenter, mais aussi dans l’histoire du cinéma, puisque encore aujourd’hui, son héros et son histoire continuent à faire des petits, très loin d’égaler leur modèle.