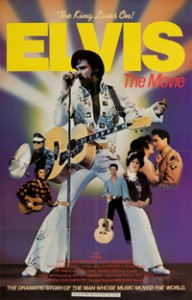

Le Roman d’Elvis – John Carpenter

|

Elvis. 1979Origine : États-Unis

|

A partir de Halloween en 1978, la filmographie de John Carpenter s’est soudain emballée, avec pas moins de 11 films en une décennie. Les qualités démontrées par le réalisateur lors de la première apparition de Michael Myers à l’écran (déjà décelables dans Assaut, mais pour un réalisateur débutant le succès commercial pèse plus de poids que le succès d’estime) se sont avérées payantes : pratiquement tout ce qu’il a pu faire durant cette période d’intense créativité est désormais connu et quasi unanimement reconnu. Deux exceptions : ses deux téléfilms. La raison se trouve probablement dans ce simple fait qu’étant des œuvres conçues pour la télévision, leur distribution a connu un impact bien moindre. Cela est en train de s’arranger (à vrai dire il est désormais plus facile de mettre la main dessus que sur Dark Star, le film des débuts), mais le mal est fait : Meurtre au 43ème étage et Le Roman d’Elvis seront probablement toujours perçus comme étant un peu en retrait de n’importe quel film signé Carpenter, y compris ceux tournés après son pic de créativité des années 70-80. Concernant le sympathique thriller, cela est un peu regrettable. Pour ce qui est de la biographie d’Elvis Presley, un peu moins. Car sans évoquer la qualité de cette production, disons-le tout de suite : en dehors du fait que l’on y retrouve son fidèle Charles Cyphers dans un petit rôle, la patte de John Carpenter y est introuvable.

Non seulement le sujet ne s’accorde pas à ce dont il s’est rendu coutumier, mais en plus Carpenter a hérité d’un scénario qu’il n’a pas lui-même écrit (ce fut une première dans sa carrière) et qui donne extrêmement peu de latitude au réalisateur pour s’exprimer… et au compositeur pour composer. Jusqu’ici toujours auteur de la musique de ses films, Carpenter doit ici passer son tour au motif il est vrai plutôt justifiable qu’un film sur la vie d’Elvis doit utiliser les chansons d’Elvis. C’est pourtant en connaissance de cause -et certainement en amateur d’Elvis- que le réalisateur de Halloween s’est lancé dans ce projet intimidant (même pas deux ans s’étaient écoulés depuis la mort sordide du “King” et les réalisateurs ne se bousculaient pas), impersonnel et contraignant (un mois de tournage pour un film de 3 heures). On ne va donc pas le plaindre, surtout que lui-même a incontestablement appris et tiré bénéfice de ce téléfilm sur lequel il rencontra celui qui allait devenir sa tête d’affiche fétiche : Kurt Russell. Déjà embauché dans le rôle d’Elvis avant même que Carpenter ne soit nommé réalisateur, il lia avec lui une relation d’amitié qui déboucha sur les heureuses collaborations que l’on sait.

Mais pour l’heure, plutôt qu’une collaboration, c’est bien Carpenter qui se plie aux règles de la télévision (ABC) et se met au service de son acteur, lequel se glisse dans les défroques fantaisistes d’Elvis en étant aidé par son père Bing Russell jouant le rôle du père d’Elvis et par sa future femme Season Hubley dans celui de Priscilla Presley, tout en ayant lui-même croisé la route du chanteur à l’âge de 12 ans, en 1963, dans Blondes, brunes et rousses. Il lui fallait au moins ça pour convaincre dans ce rôle extrêmement casse-gueule compte tenu du statut acquis par le chanteur. Une tâche dont Russell s’acquitte avec brio, non seulement par sa diction, son jeu d’acteur et de scène lors des séquences musicales, mais aussi par sa vague ressemblance accentuée par les maquilleurs, coiffeurs et costumiers du film. La seule chose que l’on peut lui reprocher est d’être parfois désynchronisé des paroles chantées en réalité par Ronnie McDowell, spécialisé dans la country et qui se charge avec un timbre de voix très proche de l’original de tous les numéros musicaux (ce qui a évité à la production d’avoir à acheter les droits des nombreuses chansons d’Elvis présentes dans le film).

Il n’y a donc pas grand chose à contester à ce niveau : Russell est un Elvis très crédible. Mais encore faut-il faire quelque chose de cette personnification. En tant que genre cinématographique, le “biopic” est semé d’embuches : idéalement, il faut respecter le plus possible la vie factuelle de l’individu concerné, mais aussi parvenir à cerner sa personnalité sans pour autant verser dans un grossier parti-pris. Le spectateur doit tirer lui-même ses conclusions à partir de faits non romancés mais toutefois suffisamment marquants pour faire vivre l’ensemble et en retirer quelque chose. A cela s’ajoute la pression : celle des proches et des spécialistes, voire même des admirateurs. Ce dont Elvis Presley ne manquait pas, lui qui fut célébré jusqu’à la maison blanche par Richard Nixon qui le reçut en 1970 et par Jimmy Carter qui déclara le lendemain de sa mort qu’il avait “a jamais changé le visage de la culture populaire américaine“. La proximité de sa mort rend l’entreprise encore plus épineuse. Ce qui explique peut-être l’impasse pure et simple sur les années à Las Vegas, période durant laquelle Presley sombra inexorablement physiquement et -mais cela n’engage que moi- artistiquement, pour des raisons qui sont au mieux esquissées dans ce qui a immédiatement précédé : stress d’être à nouveau sur le devant de la scène après une décennie perdue en films bas de gammes accompagnés de BO au diapason, recul de sa popularité face à des nouveaux venus plus adaptés à l’ère du temps (l’évocation des Beatles, jugés plus populaires que lui, fait d’ailleurs tirer Elvis sur sa télévision), vie de famille partant à vau l’eau… Ces prémices de la chute sont abordés de manière plutôt discrète, bien dans le style d’un téléfilm qui évite le plus possible de verser dans l’excès. Contrairement aux biopics du XXIème siècle, souvent calibrés pour la reconnaissance et par conséquent parfois plombés par un excès de solennité, cet Elvis ne semble pas viser la postérité et les récompenses. Organisé selon un schéma en flash-backs (dans sa chambre d’hôtel, Presley se remémore son passé) se succédant en ordre chronologique, ce Roman d’Elvis porte bien mal son titre français. Car on ne peut pas dire que Carpenter et ses scénaristes aient mis l’accent sur le côté romanesque de leur sujet. Au contraire, leur œuvre dépeint Elvis comme un homme normal -talent mis à part-, mais qui va finir dépassé par sa notoriété. Ce n’est ni un tyran domestique, ni un coureur de jupons, ni un drogué notoire (rappelons qu’en plus nous ne voyons rien de sa déchéance : le film se termine même en laissant penser que Las Vegas sera sa renaissance). Bien qu’il nous le montre très proche de sa mère, Carpenter ne passe jamais le rubicon et évite de faire de cette relation un prétexte à une étude freudienne à base de complexe d’œdipe. La mort de madame Presley entraîne bien de la peine, et le chanteur continue à y faire allusion par la suite, mais cela ne tourne pas à l’obsession ni au pathos. La vie continue, avec un manque en plus. Même chose pour le frère jumeau mort à la naissance : bien que l’enfant Elvis Presley ait été marqué par l’existence de ce frère auquel il parlait en cas de déprime, la discrétion est de mise ultérieurement.

En fin de compte, tout King du rock’n’roll qu’il ait pu être, le Elvis du film ne courait qu’après une vie normale et bien rangée de bon patriote chef de famille. D’où son service militaire (exit l’utilisation marketing qu’en fit le Colonel Parker, le manager d’Elvis). D’où la cour à l’ancienne de Priscilla, âgée de 14 ans au moment de leur rencontre et qu’il ne prit que des années plus tard pour épouse, non sans avoir promis d’être un bon mari à son militaire de beau-père (à opposer au remariage de Jerry Lee Lewis avec sa petite cousine de 13 ans, cf. Great Balls of Fire). Lorsqu’ils interviendront, ses problèmes de couples ne seront pas liés à l’infidélité, aux excès ou autres penchants dissolus d’une star du rock de base. Dans le fond, ils ne proviennent que des contraintes professionnelles (tournées, films, entourage) empêchant Priscilla de vivre sa propre vie. L’enfance vécue dans le dénuement mais non dans la pauvreté absolue, les brimades des camarades d’école ou de lycée, rien de tout cela n’est considéré comme un élément déclencheur sur lequel appuyer. Selon le film de Carpenter, Elvis Presley ne fut qu’un gamin comme il en existait tant d’autres, que la destinée a doté d’un talent hors-norme le faisant sortir de sa condition sociale (ce dont il a fait profiter autrui, sa mère en premier lieu) mais non de son humanité. Sur le strict plan moral, il fut un homme comme un autre et non une rock star. Voilà un hommage pour le moins discret, et qui en plus ne recherche pas forcément à passionner le spectateur (on finit même par s’ennuyer à force d’assister à tant de consensus), mais qui est bien réel. C’est peut-être le seul moyen de voir la patte de John Carpenter, qui avant de s’énerver face à la vulgarité des années Reagan était alors un républicain à l’ancienne, humaniste à la Frank Capra, prônant des valeurs simples et proches du peuple.

Cette vision correspond-elle à ce que fut vraiment Elvis Presley ? Et d’ailleurs s’appuie-t-elle sur des faits véridiques ? Il faudrait être bien calé sur la vie du chanteur pour le dire. Il semble y avoir quelques anachronismes, quelques hardies extrapolations, une poignée de maladresses ainsi qu’une certaine propension à utiliser des anecdotes (certaines répliques apocryphes) pour faire des clins d’œil à un public averti. Rien de bien grave. Par contre, on peut être un peu plus sévère vis à vis de l’oubli des substances prises par Elvis au cours des années 60. A un degré moindre que durant la période Las Vegas, mais tout de même… Les sources disponibles en 1979 avaient beau être plus rares qu’aujourd’hui, il est difficile de croire qu’il n’y a pas là une volonté de protéger l’image du chanteur. Qui plus est, se montrer transparent sur le sujet n’aurait pas forcément nuit à la vision de l’artiste véhiculée par le film (car Presley n’était pas Hendrix ou Joplin, non plus). Enfin, concernant la carrière strictement musicale de Presley, elle est traitée à l’image du reste de sa vie. C’est une trajectoire se voulant sans histoires : premiers succès au lycée, puis embauche par un studio modeste (Sun Records), collaboration avec un manager qui prendra sa carrière en charge (le Colonel Parker), signature chez un gros studio (RCA), passage à la télévision nationale, gloire, cinéma et argent… Plus que pour la vie privée d’Elvis, le téléfilm fait l’impasse sur ce qui fâche : principalement les manigances de Parker et la Bérézina des années 60, décennie perdue en films ineptes aux BO guère mémorables (deux ou trois allusions sont faites aux mécontentement d’Elvis, mais cela est bien timide). Même des sujets plus légers comme les relations avec ses musiciens ou encore l’impact sexuel du rock’n’roll d’Elvis sont autant que faire se peu évités, comme si les concepteurs du Roman d’Elvis ne voulaient pas entrer dans les détails. Ou plutôt, comme s’ils préféraient nous faire admirer la musique pour elle-même. Bien que ce ne soient pas les vraies versions des chansons, Carpenter se montre très généreux en scènes musicales qui comme nous l’avons vu sont très ressemblantes à ce qu’avait fait le véritable Elvis, tant pour la gestuelle que pour le chant. Tant et si bien que même si l’on s’ennuie parfois eu égard à la sagesse du personnage principal, quiconque aime bien la musique d’Elvis Presley pourra amplement trouver son compte.

Le Roman d’Elvis est véritablement un téléfilm très professionnel. Très, voire trop carré, élaguant tout ce qui dépasse du cadre d’un hommage sincère et mesuré mais du coup un peu trop propre sur lui (et la vie d’Elvis n’y est peut-être pas pour rien), il n’est pas loin d’être aseptisé. On sent à vrai dire qu’il s’agit bien plus d’un téléfilm pour une grande chaîne de télévision américaine qu’un film de John Carpenter. Le résultat est positif, même si un tel traitement est avant tout adapté à un public aimant la musique d’Elvis Presley sans être pour autant admirateur inconditionnel et incollable sur le sujet. Une certaine catégorie de public dans laquelle je me retrouve, ce qui m’a permis de passer sans (grands) encombres les 2h40 que dure le tout. Il va sans dire que l’on préférera cette version intégrale à la version raccourcie à 1h30 (destinée à l’exploitation en salles) mise en oeuvre suite à la bonne audience du téléfilm.