Meurtre au 43ème étage – John Carpenter

|

Someone’s Watching Me !. 1978Origine : États-Unis

|

Leigh Michaels (Lauren Hutton) arrive à Los Angeles après avoir plaqué sa vie new yorkaise. Ce redémarrage commence sous les meilleurs auspices : en peu de temps, Leigh a trouvé un appartement confortable, un travail dans une chaîne de télévision, une amie en la personne de sa collègue Sophie (Adrienne Barbeau) et un petit ami avec Paul, le prof de philo (David Birney). Et peu de temps après son installation, elle reçoit même une lettre l’informant qu’elle va peut-être gagner un voyage en Europe. Tout ce qu’elle a à faire, c’est de prendre réception des indices qui lui seront envoyés par voie postale et d’en déduire la destination du voyage. Cependant, devant l’étrangeté des indices, la fréquence d’appels téléphoniques angoissants et quelques autres évènements, Leigh doit se rendre à l’évidence : elle est épiée par un maniaque au courant de ses moindres faits et gestes. Et la police ne veut pas intervenir, prétextant que le danger qui plane sur Leigh n’est pas assez concret.

1978 est l’année de la percée de John Carpenter, via Halloween. C’est aussi l’année de Meurtre au 43ème étage, à l’origine un film de cinéma qui deviendra un téléfilm dont l’exploitation se fera sous l’impulsion du succès d’Halloween, et qui rencontrera un certain succès d’estime. Pas assez cependant pour lui éviter de sombrer dans l’anonymat, probablement victime de son statut de téléfilm, John Carpenter ou pas. Dommage pour les cinéphiles, car Meurtre au 43ème étage est digne d’être perçu comme le chaînon manquant entre les thrillers d’Hitchcock et les slashers initiés par Halloween, et établit la preuve que ces derniers ne sont pas nés du néant parce qu’un grand homme a eu un jour une bonne idée en se levant mais découlent bien d’une évolution logique. Ce que l’on désigne par slasher n’est d’ailleurs pas figé : il y a un monde entre Halloween, film sobre et assez intimiste, encore guidé par l’épouvante, et les slashers en vogue une petite décennie plus tard, largement moins soignés et centrés sur des éléments prompts à une exploitation commerciale sous l’étiquette de « films d’horreur ». La transition entre ces deux conceptions est probablement située quelque part au cours de la série des Vendredi 13, elle-même sous l’influence des Freddy, qui sortirent tout à fait du thriller pour une approche davantage second degré et moins suggestive. Meurtre au 43ème étage est donc l’un des films de l’ère Black Christmas (que Carpenter prit d’ailleurs pour modèle lors d’Halloween) et qui conduisirent à rapprocher le thriller à l’ancienne de l’épouvante, avant que celle-ci ne bifurque vers l’horreur. Signalons qu’entre autres défauts, la vague de remakes des années 2000 marque également une sérieuse stagnation de plusieurs genres cinématographiques, ceux ci ne connaissant plus d’évolution.

Mais revenons à Meurtre au 43ème étage, ce croisement entre Hitchcock et Halloween. Carpenter réalise donc un slasher qui n’en est pas un : le film présente pratiquement tous les éléments de base du slasher sans pour autant mettre l’accent sur un jeu de massacre. Le sujet fait énormément référence à Fenêtre sur cour et dans une moindre mesure à Psychose, avec quelques petites références au générique de La Mort aux trousses et aux musiques de Bernard Herrmann (le compositeur n’est pas John Carpenter mais le vétéran Harry Sukman, surtout actif dans les années 50 et 60). Le choix des acteurs ne s’est pas fait non plus par hasard : incarnant une femme moderne à la fois fragile et sûre d’elle, la blonde Lauren Hutton marche dans les pas de Grace Kelly, Tippi Hedren ou Kim Novak (quoiqu’elle soit un peu moins classe, il faut bien l’admettre). Le personnage de prof de philo campé par David Birney n’est pas non plus sans chercher à se rapprocher du standing d’un James Stewart ou d’un Cary Grant et de leur esprit d’initiative souvent contrarié. Enfin, Adrienne Barbeau en amie lesbienne apporte une touche de sophistication en même temps qu’une décomplexion source d’un léger humour. Barbeau restera d’ailleurs auprès de Carpenter, devenant (temporairement) sa compagne et (pour quelques films) son actrice fétiche.

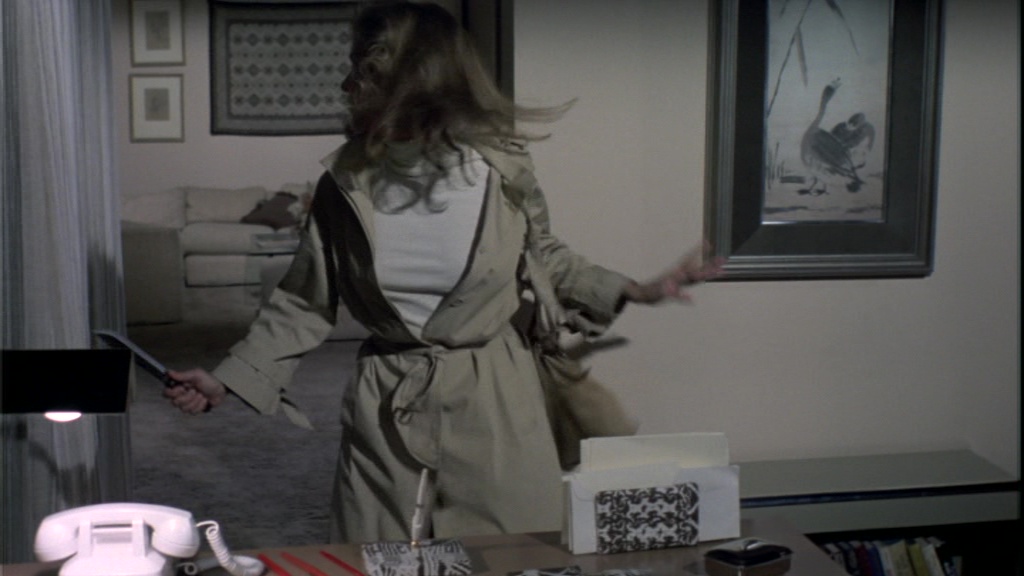

Ensemble, Hutton, Birney et Barbeau forment un trio de personnages assez minimaliste, tout entier tourné vers les problèmes de voisinage que connait Leigh. Ce minimalisme renvoie directement au sujet du film et contraint le spectateur à s’immerger dans l’histoire pour partager l’isolement ressenti par Leigh, qui se sent encerclée de toute part par cet inconnu dont elle ne sait rien mais qui sait tout sur elle, et qui fait même plus que l’enfermer psychologiquement : bien qu’à distance, il parvient à agir physiquement sur son environnement (lumières qui vacillent, ascenseur qui déconne, ce genre de choses). Nous avons là l’embryon d’une appartenance au genre fantastique, et le persécuteur s’apparente alors à un mauvais esprit. Il y aura malgré tout une explication logique dans le final, explication que l’on peut légitimement considérer comme un peu grosse (comme plusieurs choses du film, d’ailleurs) mais il convient de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Si l’on ne considère Meurtre au 43ème étage que sous l’angle du lien entre Hitchcock et Halloween, cette faculté qu’a le névrosé à faire ressentir sa présence de façon continue et à faire naître la paranoïa chez l’héroïne ne saurait être négligée. Une large part de Meurtre au 43ème étage est construit sur ce mode, ne laissant à la persécution active que les dernières minutes pour s’exprimer (dans une scène très proche du final d’Halloween), et l’essentiel du film se déroule donc sous l’angle du thriller pur jus. Un peu long au démarrage il est vrai, mais qui lorsqu’il démarre prend l’allure de montagnes russes lors desquelles Carpenter se plait à créer des fausses pistes, à acculer son personnage dans des culs-de-sac, à lui retirer ponctuellement le soutien de ses amis, bref à la maltraiter. Dématérialisé, l’ennemi laisse donc tout le film sur les épaules de Leigh. C’est à ce niveau que le film se rapproche encore le plus d’Hitchcock : le danger étant dans un large premier temps impalpable (c’est la raison pour laquelle la police commence par refuser d’intervenir), c’est bien à l’héroïne de se démener pour prévenir toute forme d’attaque. On peut alors comparer le film à Fenêtre sur cour, où là aussi les personnages principaux étaient les moteurs de l’intrigue, au point que le film entier reposait sur la question de la paranoïa. Ce que l’on retrouvait un peu au début de Halloween, lorsque Laurie Strode se sent épiée par une silhouette, mais avec cette grande différence qu’elle demeurait passive face à son sentiment. Ici, Leigh est active, et c’est même elle qui en un sens provoque son persécuteur en entrant dans son jeu : en se rendant au lieu de rendez-vous fixé par le tueur, en le cherchant dans l’immeuble voisin avec un télescope (objet qui fut le premier « indice » envoyé pour le soi-disant voyage en Europe), en incitant ses proches à rester auprès d’elle, en parvenant tout de même à attirer la police (sans que celle-ci ne serve à grand chose, d’ailleurs) et même en allant fouiller l’appartement censé être celui de son ennemi sous le télescope de son amie restée à la maison, dans une réplique quasi exacte d’une scène de Fenêtre sur cour. Le procédé conduit même à une scène que l’on pourrait qualifier de « Halloween inversé », et qui résume finalement très bien le film : dans des couloirs sombres, Leigh -pourtant censée être la victime- se promène couteau à la main en recherchant son ennemi. Sans toutefois utiliser de vision subjective, la mise en scène est digne de Halloween, et plus particulièrement des séquences de « caméra embarquée » auprès de Michael Myers, puisque Carpenter joue beaucoup sur les perspectives, amenant ainsi une tension croissante.

D’un point de vue plus général, la mise en scène de Carpenter se fait déjà très assurée, et ses plans ne sont pas conçus au hasard. Le réalisateur annonce autant l’efficacité dont il fera preuve dans ses films suivants qu’il ne recycle certaines conceptions hitchcockiennes. Cette mise en scène reflète tout autant le mariage entre l’ancien et le moderne, le thriller avancé et le slasher balbutiant, que ne le fait le scénario. La frontière est finalement assez mince et peut s’établir dans la répartition entre l’activité du tueur et celle de sa proie. Ici, et contrairement à ce que l’on trouve dans Fenêtre sur cour, la présence d’un psychopathe n’est plus du tout sujette à caution, malgré les doutes de la police (tout aussi sceptique qu’elle ne le sera face au Docteur Loomis). Serait-il sorti de l’ombre un peu plus tôt au lieu de jouer (en s’en prenant à son entourage) que le bourreau aurait contraint la victime à être sur la défensive, et dès lors nous aurions déjà été dans Halloween. Le thriller l’emporte donc assez largement, mais il a bel et bien fait naître un climat d’angoisse et une simplicité scénaristique qui ne pouvait que déboucher sur une approche davantage démonstrative (sans pour autant être tout de suite dans le Vendredi 13) propice à l’épouvante.