Les Sévices de Dracula – John Hough

|

Twins of Evil. 1971Origine : Royaume-Uni

|

Qu’elle était bonne, l’idée de se baser sur le formidable Carmilla de Sheridan Le Fanu pour lancer une nouvelle franchise ! Avec ses sous-entendus lesbiens et sa tendance à exploiter des jeunes femmes bien trop innocentes pour percevoir le mal, il y avait de quoi assurer le relais de la vieillissante saga des Dracula en s’adaptant à l’ère post soixante-huitarde. The Vampire Lovers, le premier film de la trilogie Karnstein, semblait bien parti pour permettre à la Hammer de se retrouver une nouvelle jeunesse : si le film de Roy Ward Baker péchait sur la forme, il semblait malgré tout avoir compris le potentiel du récit de Le Fanu. Ne restait plus qu’à lui trouver un emballage adéquat. Une charge qui aurait dû revenir à sa séquelle, Lust for a Vampire… Si le scénariste Tudor Gates répondit toujours présent, la réalisation devait cette fois échoir à Terence Fisher. Mais, victime d’une jambe cassée, celui-ci laissa la place à Jimmy Sangster, scénariste historique de la Hammer qui venait tout juste de se mettre à la réalisation avec Les Horreurs de Frankenstein. Rayon tête d’affiche, Peter Cushing passa son tour pour rester au chevet de son épouse et fut remplacé par Ralph Bates, en quelque sorte la star montante du studio britannique. Enfin, dans le rôle de Carmilla, Ingrid Pitt refusa tout simplement de reprendre son rôle et fut remplacée par la danoise Yutte Stensgaard. Bref, une équipe largement renouvelée… pour un résultat tout bonnement catastrophique. Mais plus que ces changements de personnel, la principale raison tient à la houleuse réception que réserva la censure à The Vampire Lovers et qui poussa les pontes de la Hammer à demander à Gates de mettre la pédale douce sur le lesbianisme… Autant dire que l’un des principaux intérêts de leur film -et de la trilogie- tomba à l’eau. Cela n’empêcha pourtant pas qu’un troisième volet soit mis en chantier dans la foulée, bénéficiant cette fois du retour de Peter Cushing et de l’arrivée d’un jeune réalisateur qui prouverait tout son talent par la suite : John Hough. Mais en revanche, une fois de plus, la Hammer demanda à Gates, toujours fidèle au poste, de ne plus avoir recours au lesbianisme…

Récemment orphelines, les jumelles Frieda et Maria sont placées sous la responsabilité de tonton Gustav et de tata Katy. Le choc est rude pour les deux frangines qui, venues de Venise, se retrouvent dans un village styrien vivant sous la terreur d’une confrérie d’inquisiteurs toujours prompts à dresser des bûchers. Or, le leader de cette auguste assemblée n’est autre que tonton Gustav ! Il va sans dire qu’il va falloir se tenir à carreau… Une situation qui ne convient guère à Frieda, la plus rebelle des deux, qui au grand dam de Maria prend un malin plaisir à braver les interdits. Et en matière d’interdits, elle n’a qu’à regarder par la fenêtre de sa chambre : en haut de la colline surplombant le village se trouve le manoir du comte Karnstein, l’aristocrate local, dont la famille est depuis fort longtemps connue pour se livrer à diverses activités impies. Protégé par les hautes sphères politiques de l’Empire, Karnstein n’a que faire des remontrances de Gustav et de sa bande. Autant dire que lui et Frieda sont faits pour se rencontrer, avec pour objectif commun de faire enrager la confrérie… Et pendant ce temps-là, l’instituteur Anton Hoffer, spécialisé dans les superstitions et les légendes locales, tente de s’opposer aussi bien au fanatisme des inquisiteurs qu’à l’immoralité criminelle du comte…

Mais où est Carmilla là-dedans ? Si elle apparaît bien dans un bref moment, incarnée par une Katya Wyeth qui ne laissera guère de trace, elle est clairement un élément dérisoire d’un film qui n’a en fait plus grand-chose à voir avec ses deux devanciers (jusqu’aux acteurs ayant survécus aux deux premiers films, qui incarnent de nouveaux personnages). Si ce n’était pour l’usage du nom Karnstein et de la réputation qui l’accompagne, Les Sévices de Dracula n’aurait même plus rien à voir du tout avec The Vampire Lovers ou Lust for a Vampire. Non seulement Carmilla y tombe comme un cheveu sur la soupe pour disparaître après quelques secondes, mais elle cède en plus sa place à un aristocrate à la décadence caricaturale : abus sur les paysannes, courtisans maltraités, soirées orgiaques… L’originalité n’est clairement pas de mise, et les promesses du premier film de la trilogie Karnstein tombent aux oubliettes du gothique. Le film évoque bien davantage la première partie d’Une messe pour Dracula, ce film de Peter Sasdy dans lequel Christopher Lee refusa d’abord d’apparaître avant de changer d’avis tardivement, si tardivement que le film avait déjà été commencé sans lui en essayant de remplacer Dracula par un zélé serviteur (incarné par Ralph Bates, présent ici dans le rôle d’un « gentil »). Le Karnstein de ces Sévices de Dracula apparaît lui aussi comme une roue de secours : son interprète (Damien Thomas) n’a clairement pas la prestance de Christopher Lee, et sans l’intervention inopinée de son ancêtre Carmilla il ne serait même jamais devenu un vampire. A l’inverse de l’usurpateur d’Une messe pour Dracula dont la fade personne finissait par s’éclipser devant la résurrection du maître, ce Karnstein-là doit assumer l’intégralité du film, ce dont l’acteur aussi bien que le personnage s’avèrent incapables… On ne pourra même pas mettre à son crédit le débauchage de la jeune Frieda, puisque celle-ci ne demandait dès le départ qu’à transgresser la bienséance. En tant que film de vampire, Les Sévices de Dracula ne présente donc guère d’intérêt et le vampirisme lui-même n’est pas loin d’y apparaître comme un élément secondaire, une façon de donner au film une orientation fantastique dont il aurait par ailleurs très bien pu se passer. Car si le comte Karnstein est l’élément le plus faiblard de l’ensemble -et encore plus une fois devenu vampire-, le scénario dispose néanmoins de plusieurs autres atouts qui auraient très bien pu le dispenser d’avoir recours à cet argument vampirique sans saveur. Et cela, John Hough semble en avoir bien conscience : Les Sévices de Dracula trouve son salut dans des personnages annexes dont les qualités ne font d’ailleurs que souligner la platitude de son vampire en chef et qui, dans les relations qui les unissent, tissent une histoire finalement bien plus intéressante qu’un énième décalque du Dracula de Stoker dont la Hammer avait définitivement fait le tour.

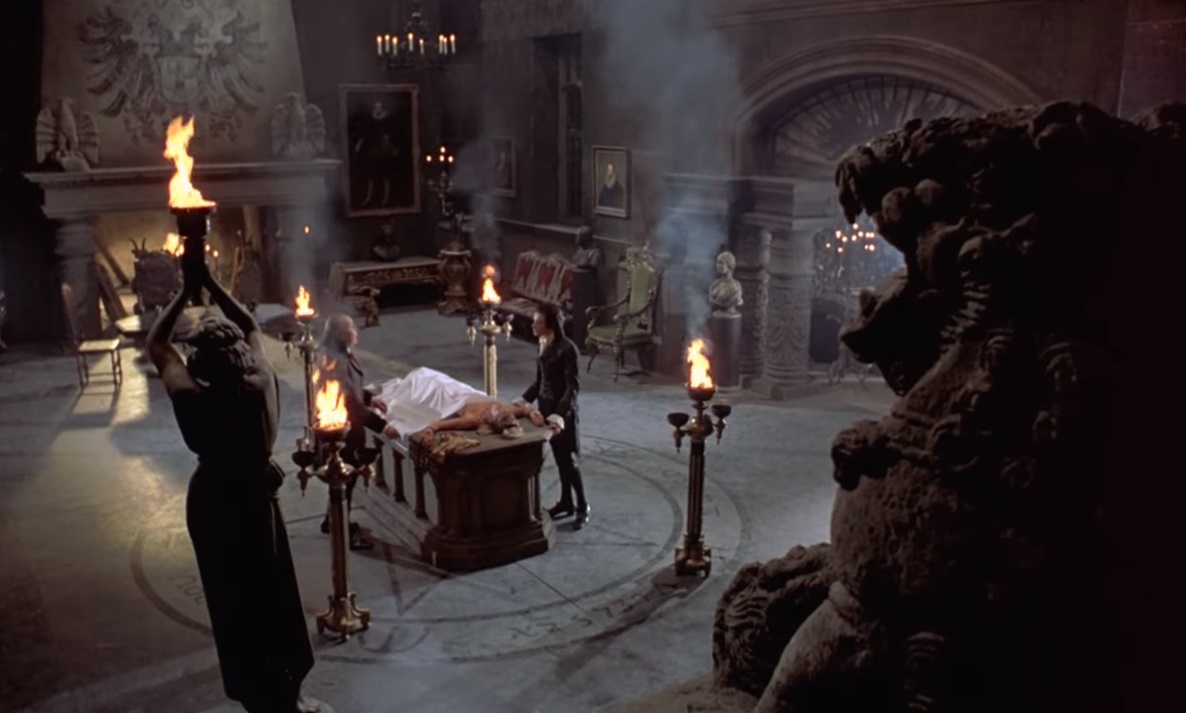

Faute de pouvoir miser sur l’homosexualité féminine d’une Carmilla venue pour corrompre l’innocence, le réalisateur place donc ses espoirs sur deux jumelles dont l’une, Frieda, n’a besoin de personne pour se vautrer dans la corruption. D’où le fait que le vampirisme soit superflu et que le comte soit bien moins intéressant que sa proie, laquelle finit tristement en subalterne d’un personnage qui lui était inférieur. Mais dans ses meilleurs moments, et la noirceur en moins, il y a un peu du formidable Mais ne nous délivrez pas du mal de Joël Séria dans ces Sévices de Dracula : Frieda est tentée par le mal en réaction au rigorisme de son environnement incluant aussi bien l’inquisiteur Gustav que sa virginale jumelle Maria. Il y a donc bien en elle un élément éminemment contemporain de l’époque du tournage du film : les carcans moraux étaient de plus en plus mal vécus par une jeunesse en quête d’émancipation, et plus l’oppression était maintenue, plus la volonté de révolte était prononcée. C’est cette révolte qu’incarne Frieda, même si John Hough (probablement à la demande de ses producteurs) se retient de la soumettre à des extrémités dont les années 70 allaient être friandes. Tout au plus verse-t-il dans un érotisme soft à base de décolletés abyssaux. Mais l’important réside ici dans le fait que le personnage prend le contrepied des conventions de la Hammer en affichant un goût pour le mal qui se justifie par les excès de ce qui est a priori censé être le camp du bien, celui incarné par l’oncle Gustave. Très vague héritier d’Abraham Van Helsing, celui-ci est en réalité du même acabit que le Karnstein auquel il s’oppose. A ceci près que cette fois, le personnage incarné par un formidable Peter Cushing dispose d’un charisme certain et qu’il ne se limite pas à caricaturer les personnages traditionnels de la Hammer. Ce Gustav Weil est largement inédit dans le catalogue du studio britannique et écorne l’image d’un Van Helsing associé à la lutte contre le mal, à la compassion et à la raison. Il est ici un pur inquisiteur médiéval, intolérant, pédant et fort peu concerné par le bien-être de ses semblables desquels il exige de se plier à un Dieu peu engageant. Si tant est que son seul but ne soit pas de brûler des jeunes femmes vivant en marge des conventions, dissimulant derrière une bigoterie de façade une perversité qui n’a rien à envier à celle de Karnstein… Avant d’être vampirisé, celui-ci était d’ailleurs un fieffé sataniste. Il n’y a donc pas à creuser bien loin pour voir que John Hough et Tudor Gates mettent sur un pied d’égalité les dévots en général, qu’ils soient d’un bord ou de l’autre. Ceci dit, le film n’est pas un éloge de l’athéisme puisque les personnages « positifs » (Maria et l’instit au grand cœur incarné par Ralph Bates) ne rejettent que l’intégrisme de Weil et prônent une modération qui d’ailleurs s’accompagne d’une fadeur certaine. Mais dans le fond, peu importe que ces personnages soient avant tout fonctionnels : ils représentent des quidams écrasés par une société dominée par des croyances et des pratiques extrêmes cautionnées par les autorités (qu’elles soient religieuses -Weil- ou séculaires -Karnstein-). Un pur âge obscurantiste bien plus effrayant que le vampire stéréotypé qu’est Karnstein et qui trouve une concrétisation visuelle dans des décors et des éclairages propices (et splendides) visant à retranscrire l’atmosphère de confinement de ce patelin forestier des Alpes germaniques.

Il va sans dire que dans le rôle de l’inquisiteur en chef, Peter Cushing porte à lui seul une grande partie du film. Celui-ci aurait d’ailleurs très bien pu devenir un classique si son ennemi avait été incarné par Christopher Lee. Ce n’est malheureusement pas le cas, mais il peut toutefois compter sur le personnage de Frieda, produit d’une société qui en ne laissant aucune marge de liberté personnelle nourrit justement ce qu’elle cherche à combattre. Le vrai combat réside donc moins dans la lutte entre le chrétien et le sataniste qu’entre l’oncle puritain et la nièce rebelle. John Hough ne pouvait guère plus s’inscrire dans l’ère du temps et dans cette approche il réactualise bien ce que fut la Hammer à la fin des années 50 (comme le faisait à sa façon The Vampire Lovers). En revanche, là où naguère il y avait adéquation entre le studio et ses créateurs, Les Sévices de Dracula laisse percevoir le décalage croissant existant entre la Hammer et la génération émergente. La première reste très conservateur (que se soit par frilosité morale ou par incapacité à renouveler ses formules), tandis que la seconde pousse aux innovations. En un sens, la Hammer s’apparente à l’American International Pictures d’outre-Atlantique : naguère pionnière et désormais dépassée. Les deux firmes s’évertueront alors à courir après la concurrence, sans jamais véritablement comprendre ce qui rendait celle-ci si porteuse (l’AIP étant encore pire puisqu’en refusant les audaces de Roger Corman elle se mit à dos un réalisateur qui plus que quiconque savait s’adapter à son époque). Un Peter Cushing n’aurait jamais pu être passé de mode, mais le studio auquel il est associé s’est avéré incapable de s’adapter et avait tout bonnement fait son temps. Malgré ses imperfections, Les Sévices de Dracula demeure toutefois fort honorable et avec le talent de son réalisateur il prouve que le cinéma gothique n’était pas obligatoirement voué à être passé de mode.