Les Maîtresses de Dracula – Terence Fisher

|

Brides of Dracula. 1960.Origine : Royaume-Uni

|

Fraîche comme la rosée, la ravissante Marianne se pointe en Transylvanie pour occuper un poste d’enseignante dans un pensionnat de jeunes filles. Vaguement interloquée par le stress évidant des autochtones, elle n’en accepte pas moins de passer la nuit dans le château Meinster, répondant ainsi à l’invitation de la vieille baronne du même nom que tout le monde croit solitaire. A tort ! Car dans le plus grand secret, l’aristocrate décrépite séquestre son fils que tout le monde pense mort et enterré. C’est qu’il est dangereux, avertit-elle Marianne. Intriguée, la jeune femme réussit à se faufiler auprès du prisonnier, qui loin d’être un fou furieux use de ses charmes pour réussir à se faire libérer de ses chaînes. Non sans au passage avoir séduit sa libératrice. S’ensuit un pataquès de tous les diables pendant lequel le baron Meinster se fait la malle, sa mère s’écroule de désespoir, sa servante devient folle et Marianne s’enfuit pour s’évanouir en pleine forêt. Elle y est secourue par un voyageur passant par là, un certain Van Helsing, que cette histoire va beaucoup intriguer…

Un seul Dracula et ça suffit ! Bien que son nom soit communément associé à celui du plus célèbre vampire, Christopher Lee a toujours rechigné à reprendre le rôle tenu pour la première fois en 1958. Et bien plus d’une fois il a fini par céder, ayant au final incarné le comte à sept reprises rien que chez la Hammer… Ses tergiversations sont la principale raison expliquant la période relativement longue séparant le premier film, Le Cauchemar de Dracula, de sa séquelle Dracula, prince des ténèbres sortie huit ans plus tard. Dans l’intervalle, deux films de vampires ont été produits par le studio britannique : Les Maîtresses de Dracula et Le Baiser du vampire. S’il en va autrement pour le second, le premier semble avoir initialement été pensé comme étant partie intégrante de ce qui promettait déjà d’être une saga. C’est ainsi que l’on y retrouve Terence Fisher et Peter Cushing, respectivement réalisateur et co-tête d’affiche du Cauchemar de Dracula. Et s’y glisse aussi un alibi expliquant l’absence du Comte : bien que mort, celui-ci a suffisamment essaimé dans sa région natale pour que d’autres vampires prennent le relai. Le baron Meinster est donc l’un de ses descendants. Ainsi lié à son devancier, Les Maîtresses de Dracula -sans Dracula- apparait comme ce qui serait aujourd’hui considéré comme un « spin-off », à savoir une histoire annexe intégrée à un univers défini antérieurement.

Faute de Christopher Lee, Terence Fisher et son scénariste Jimmy Sangster (qui occupait déjà le poste sur Le Cauchemar de Dracula) ont la bonne idée de ne pas faire de leur baron Meinster une copie carbone du comte Dracula. Là où celui-ci faisait figure de mal incarné si bien illustré par le charisme froid de son interprète, celui-là endosse pleinement le statut de simple rejeton. Le jeune David Peel a l’avantage d’éviter ainsi la comparaison, son rôle étant davantage défini par ce que les autres personnages en disent que par ce qu’il montre effectivement à l’écran, où son temps de présence est relativement chiche. Le célèbre principe voulant que ce qui soit hors-champ soit plus efficace que ce qui est montré est ainsi mit à contribution. Fort opportunément si l’on en juge à la faible prestance d’un acteur qui n’aura d’ailleurs pas eu une carrière époustouflante. Enfin bref : Meinster est davantage caractérisé par son aura, qui fait plus de lui un maître-vampire en construction qu’une force bien établie comme l’est Dracula. Le personnage évoque ainsi les occurrences littéraires pré-Bram Stoker, à commencer par celle du Vampire de John Polidori, qui à travers son monstre s’en prenait au libertinage forcené de Lord Byron, dont il fut proche. Répondant à cette image de libertin incontrôlable, Meinster est ainsi un jeune homme décrit à demi-mots par sa mère et sa servante comme un jeune décadent, acquis au mal, auquel la première a mis un frein en le mettant sous clef. Une fois libéré, il n’aura plus de cesse que de corrompre les jeunes pimprenelles de l’école de filles voisine, parmi lesquelles Marianne est le morceau de choix : avec ses grands yeux de biche, ses lèvres pulpeuses, son petit grain de beauté sur la pommette, son accent français (si connoté outre-manche) et son innocence confondante, elle est la proie parfaite. Celle qui est la plus vulnérable face à ce corrupteur sans foi ni loi qui entreprend de la courtiser là où il torche vite fait bien fait sa petite affaire avec sa coturne, ou avec une villageoise du coin (ce sont elles, les « maîtresses » du titre).

Mais face à cet infâme malotru se dresse le croisé Van Helsing. Appelé préalablement par le curé local, il arrive à point pour deviner ce qui se trame et y réagir. Peter Cushing retrouve pour la première fois son personnage de Van Helsing en y mettant des formes chevaleresques : défenseur des plus faibles, il préférera toujours venir en aide à une donzelle en péril que de pourchasser son assaillant vampirique. N’empêche, ce Van Helsing semble bien supérieur à son antagoniste du jour en cela qu’il dispose toujours d’un temps d’avance sur lui, pouvant ainsi contrecarrer ses projets (il est même capable de se guérir lui-même d’une morsure de vampire, scène proto-gore à l’appui). Si Meinster n’est pas Dracula, Van Helsing reste lui-même et dépasse tous les autres protagonistes de la tête et des épaules, vampires inclus, et parfois jusqu’à l’humour : ainsi ce médecin porté sur la bouteille et l’appât du gain, dont il accepte de se faire le prête-nom et le gagne-pain juste pour avoir plus aisément accès aux « cas vampiriques » signalés. Cas que le docteur du cru, tout à son hédonisme et à ses connaissances modernes, balaye d’un revers de main. Un personnage qui apporte une touche d’humour et qui n’est d’ailleurs pas le seul : le très snob directeur de l’école de jeunes filles, toujours à cheval sur la réputation de son établissement et sur la moralité de ses pensionnaires, est son semblable. Ses grands principes cèdent lorsqu’il y trouve son intérêt, et le bourgeois collet monté devient obséquieux face au CV de Van Helsing. Dans un cas comme dans l’autre, Terence Fisher met au passage un petit taquet à la société contemporaine, égoïste et vénale derrière ses prétentions à la modernité, là où Van Helsing s’avère plus ouvert, plus utile à ses semblables et au final bien plus satisfaisant pour l’imagination du spectateur qui n’est certainement pas venu là pour trouver un éloge de la « raison ».

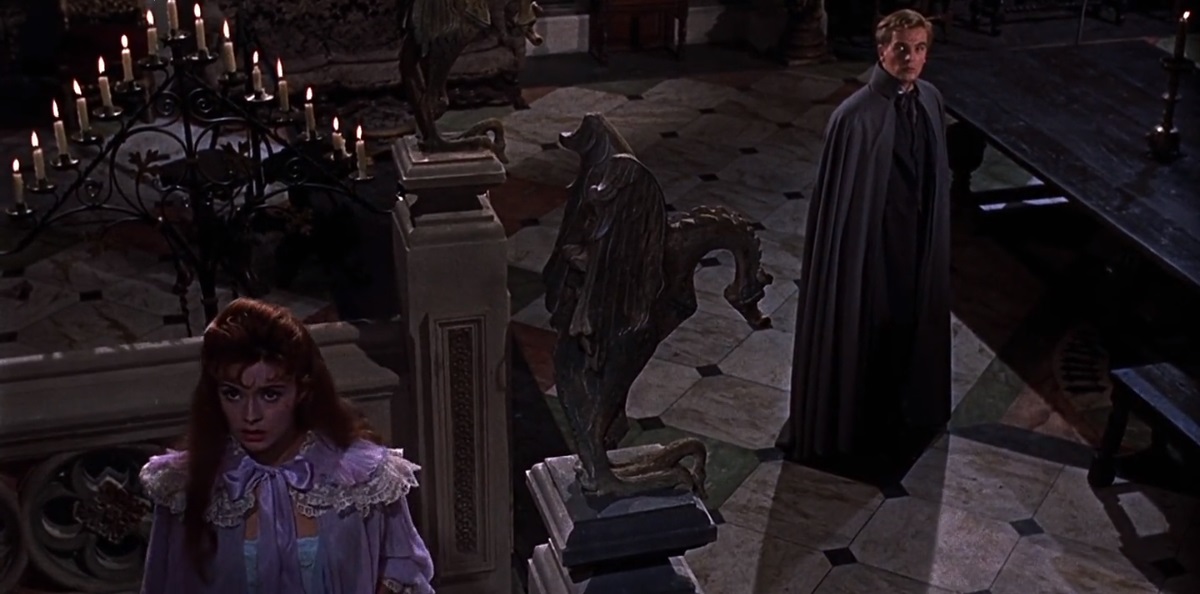

Face à semblable entourage, entre vampires juvéniles, donzelles naïves et autorités fumeuses, Van Helsing et donc Peter Cushing semblent réellement en attente du retour d’un partenaire digne de ce nom, à savoir Dracula / Christopher Lee. L’acteur ne s’investit pourtant pas moins dans son rôle, apportant une gravité bienvenue (confinant au dédain pour ses collègues) et assez typique du début de « l’âge d’or » de la Hammer. Période pendant laquelle la firme britannique brille autant par son côté novateur -l’érotisme et l’immoralité sous-entendus- que par le soin apporté à la mise en scène, relevant quasiment du cahier des charges pour les réalisateurs embauchés. Terence Fisher démontre ici pourquoi il peut à juste titre être considéré comme le cinéaste phare de la firme britannique : s’appuyant sur une photographie et des décors faisant la part belle aux couleurs vives et aux décors gothiques, il compose des plans flamboyants qui (un peu au détriment du film dans son ensemble, il faut l’admettre) trouvent leur paroxysme dans la -longue- première partie, celle où Marianne est lâchée dans le splendide château Meinster. Cette ouverture se place dans un cadre dont tous les éléments – éclairage, architecture aussi bien que narration (cela ressemble à un conte façon Le Petit chaperon rouge) participent à nimber le film d’un d’onirisme fantastique qui a aidé à définir le cinéma gothique, si ce n’est le cinéma d’épouvante dans son ensemble.

Bien qu’on puisse lui reprocher certaines facilités (maquillages, effets spéciaux, surjeu, musique, « temps creux » post-ouverture), Les Maîtresses de Dracula n’en est pas moins un excellent représentant du cinéma de la Hammer et des avancées qu’il fit faire au cinéma d’épouvante en général. Conscient qu’il lui manque quelque chose ou plutôt quelqu’un -Christopher Lee-, Fisher compense en rendant son film plus « léger » que ne le seront les autres Dracula (qui pour la plupart ne seront pas de son fait). Un traitement qui rend son film un chouïa inférieur aux meilleurs films de la saga, mais bien supérieur à d’autres qui tout en disposant du Comte n’ont pas été capables de développer le même charme qu’ici. C’était l’époque où la Hammer imposait sa conception du genre, là où avec le temps elle aura tendance à se plier à celle des autres.