Dark Shadows – Tim Burton

|

Dark Shadows. 2012Origine : États-Unis

|

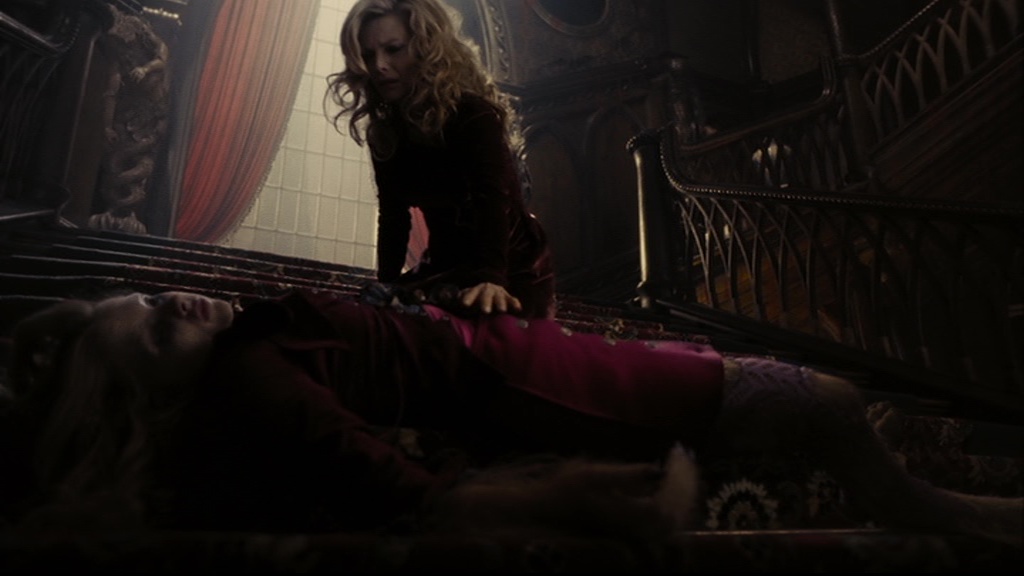

Collinwood – 1776. Alors qu’il a enfin trouvé chaussure à son pied, Barnabas Collins tombe de Charybde en Scylla. Ses parents trouvent la mort suite à la chute de la façade de la demeure familiale d’un hippocampe de pierre, et Josette DuPrès, sa fiancée, se jette du haut d’une falaise. Ne pouvant concevoir de vivre le reste de ses jours sans elle, il se jette à sa suite pour la rejoindre dans la mort. Quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il se relève, sain et sauf, découvrant alors sa nouvelle condition de vampire. Et comme si cela ne suffisait pas, les habitants de Collinwood finissent par réclamer sa tête, ne supportant pas qu’un suceur de sang vive parmi eux. Condamné à passer l’éternité dans un cercueil six pieds sous terre, Barnabas ne doit sa libération qu’à des travaux entrepris sur les lieux de son enterrement… 196 ans plus tard ! Il découvre alors qu’en 1972, non seulement les Collins ne sont plus que l’ombre de ce qu’ils ont été mais que la responsable de tous ses malheurs, la sorcière Angélique Bouchard, est devenue une sommité de Collinwood contre laquelle il va devoir lutter pour retrouver son standing d’antan.

Avec pas moins de deux réalisations (à ce Dark Shadows succédera à l’automne Frankenweenie, relecture en animation de son court-métrage éponyme), une production (Abraham Lincoln : chasseur de vampires de Timur Bekmambetov) et une rétrospective doublée d’une exposition à la cinémathèque française, 2012 se présente d’ores et déjà comme l’année Tim Burton. Une aubaine pour certains, une oraison funèbre pour d’autres, convaincus que le cinéaste n’est plus que l’ombre de lui-même depuis « l’hérésie » La Planète des singes en 2001. A partir de ce dispensable remake, la suite de sa carrière aura pour le moins divisé, jusqu’à sa version d’Alice au pays des merveilles parvenant à un inespéré consensus entre ses détracteurs et ses admirateurs, la majorité d’entre eux s’accordant à trouver le film mauvais et visuellement repoussant. A l’aune d’une bande-annonce abusivement orientée comédie, Dark shadows semblait lui aussi épouser la voie de la médiocrité, se présentant sous les traits d’une grosse farce dont les principaux ressorts s’axeraient sur les gags anachroniques. Or la force de Tim Burton réside justement dans sa capacité à aller au-delà des apparences, maniant l’humour presque toujours avec doigté sans se départir d’une certaine noirceur relative à la condition de Barnabas. En tant que vampire, il faut bien qu’il se nourrisse, et cela passe forcément par l’attaque de pauvres innocents (la première attaque surprend d’ailleurs par sa brutalité). Bien évidemment, de par son postulat même, le film pouvait difficilement faire l’économie de gags induits par le décalage de Barnabas Collins, homme du XVIIIe siècle échoué dans l’Amérique des années 70. Toutefois, Tim Burton a la bonne idée de ne pas se reposer entièrement là-dessus. Dark Shadows n’est pas Les Visiteurs, et les gags anachroniques, finalement peu nombreux, ne sombrent jamais dans le grivois ni ne ridiculisent le personnage principal.

Barnabas est un inadapté comme pouvait l’être Edward. Sauf qu’à la différence du héros d’Edward aux mains d’argent, Barnabas ne cherche pas à s’intégrer au grand monde. La seule chose qui le préoccupe est de redorer le blason familial depuis trop longtemps terni. Il n’ambitionne donc pas tant à s’adapter à son époque qu’à continuer de vivre comme il a toujours vécu : dans l’opulence et respecté par les habitants de Colinwood. Ces deux siècles passés sous terre, il les vit comme une parenthèse sans jamais chercher à se remettre en question. A ce titre, Vicky n’est pas tant importante comme personnage à part entière que comme réincarnation de Josette DuPrès, dont la présence opportune offre le loisir à Barnabas de défier le temps. Ce dernier se soucie fort peu de la personnalité de Vicky, dont la ressemblance frappante avec son défunt amour suffit à son bonheur. Il apparaît donc logique que le récit s’attarde peu sur elle, simple projection de la félicité selon Barnabas. Loin d’être frappée du sceau du romantisme, sa volonté de redevenir humain relève d’un pur pragmatisme de sa part. Elle a beau voir des fantômes partout, Vicky demeure dépositaire d’une certaine éthique et ne saurait accepter de partager sa vie avec quelqu’un qui est obligé de tuer pour survivre.

De fait, la dimension romantique du récit en prend un sérieux coup dans l’aile. Au départ, la romance entre Barnabas et Josette/Vicky semble calquée sur celle du livre fondateur de Bram Stoker, Dracula, mais s’en écarte rapidement pour emprunter des chemins qui lui sont propres. Point de romantisme béat dans Dark Shadows, mais des relations marquées du sceau du désir charnel, de l’apparat et de la quête de notoriété. Bien qu’épris d’un amour sincère pour Josette/Vicky, Barnabas n’en demeure pas moins un queutard invétéré qui ne saurait résister bien longtemps à l’appel de la chair. Même son profond ressentiment envers Angélique Bouchard ne peut rien contre l’irrésistible attraction qu’exercent sur lui les charmes de la volcanique sorcière. Par ailleurs, l’amour de cette dernière est fortement sujet à caution. Simple servante au service de la famille Collins, Angélique voit dans sa relation avec Barnabas le meilleur moyen de sortir de sa condition. Qu’il en choisisse une autre ne pouvait que lui être insupportable, et la revanche qui en découle relève alors davantage des ambitions déçues que du cœur brisé. La malédiction qu’elle inflige à Barnabas, puis son emprisonnement, lui permet non seulement de se venger du goujat mais également de s’affranchir de sa condition à mesure que l’aura des Collins se fane. Elle, la fille de rien, est devenue au fil des siècles la figure de proue de Collinswood, celle qui a réussi à maintenir l’économie portuaire au beau fixe. C’est donc face à une Angélique toute puissante que se retrouve Barnabas pour un combat acharné, chacun refusant de vivre dans l’ombre de l’autre. Au-delà de leur statut de « monstre », tous deux se ressemblent par ce même besoin d’incarner la ville, d’en être la figure tutélaire. Fort logiquement, leur antagonisme tend à vampiriser le film, les autres personnages relevant plus de l’accessoire. On peut ainsi regretter que certaines sous intrigues soient traitées par-dessus la jambe (le lien entre le jeune David Collins et sa mère défunte ; l’histoire de Victoria Winters), voire expédiées sous forme de mauvaise blague (le secret de Carolyn Stoddard, l’adolescente en rébellion). Néanmoins, elles s’intègrent parfaitement au sein de l’intrigue, participant à leur manière à la constitution d’un univers crédible et fourmillant. Après tout, quoi de plus logique que de trouver les descendants Collins quelque peu effacés puisque eux-mêmes ne font plus rien pour interagir avec le monde, vivant en reclus dans le domaine familial, lui-même isolé de la ville qu’il surplombe dans un vain rappel de leur suprématie envolée. Toutefois, Elizabeth Collins Stoddard, la matriarche, s’impose comme une digne descendante de la noble lignée, tentant vaille que vaille de maintenir une certaine cohésion au sein d’une famille en pleine déréliction, pour laquelle elle est prête à donner sa vie. Quel plaisir de retrouver pour l’occasion Michelle Pfeiffer, l’inoubliable Catwoman de Batman le défi, dans un rôle moins en retrait qu’il n’y paraît, et qu’elle irradie de toute sa classe. Et si elle n’aura pas droit au mot de la fin, pas plus que Barnabas Collins d’ailleurs, sacrifié sur l’autel d’une fin ouverte aussi redoutée que ridicule, elle demeure jusqu’au bout cet être droit et magnifique, élément incontournable de la famille Collins dont elle en perpétue l’esprit et la distinction.

Sans égaler ses films issus de la décennie magique (les années 90), Dark Shadows s’avère une bonne surprise, alerte et pétillante. Le plaisir de Tim Burton est à nouveau communicatif, et l’on rit bien volontiers devant les jolies trouvailles (le M lumineux de McDonalds évoquant à Barnabas l’emprise de Méphistophélès) et les gags récurrents (la vieille servante) du film, qui brille par ailleurs d’une fascinante et tragique beauté. Quant à l’implantation de Dark Shadows dans les sémillantes années 70, elle inscrit le film dans la continuité du soap qui l’a inspiré, et dont la diffusion a perduré jusqu’en 1971 au terme de 1225 épisodes ! Pour autant, si le style de Tim Burton ne cède guère au psychédélisme de cette période, le cinéaste donne une fois n’est pas coutume dans la bande son d’époque, reléguant le travail de Danny Elfman à la portion congrue. Plus en retrait, le musicien n’offre aucun thème notable, s’en tenant à un strict travail d’enluminure sonore. Pas exempte de facilités (The first, my last, my everything de Barry White pour illustrer une scène de sexe torride –une première chez le cinéaste– on a connu plus original !), la musique additionnelle est dans l’ensemble bien choisie, et permet en outre à Tim Burton de s’adonner à son plaisir du clin d’œil via l’introduction surprise d’Alice Cooper dans son propre rôle. Une apparition qui sonne comme une évidence tant l’univers des deux artistes contient des similitudes, tous deux partageant ce même amour de l’horreur gothique sacralisée autour de la figure de Vincent Price, auquel le chanteur fera appel pour son album « Welcome to my nightmare », et auquel Tim Burton rendra plus tard hommage via son court-métrage Vincent. Et aucun autre morceau que Ballad of Dwight Frye, un hommage rendu à un second couteau du cinéma fantastique des années 30, n’aurait pu mieux sceller cette rencontre.