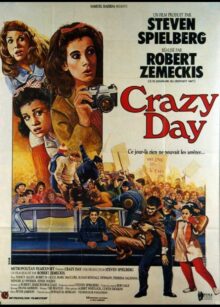

Crazy Day – Robert Zemeckis

|

I Wanna Hold Your Hand. 1978.Origine : États-Unis

|

Ça y’est, les Beatles foulent enfin le sol nord américain. L’événement est de taille et annoncé en grandes pompes par Ed Sullivan qui les reçoit en exclusivité en clôture de son émission de variétés pour CBS le 9 février 1964, à New York. Devant l’hôtel des 4 de Liverpool, l’effervescence est à son comble. Des hordes de fans font le pied de grue dans l’espoir d’apercevoir leurs idoles. Parmi elles se trouve un groupe d’amis aux motivations diverses. Grace, à l’intiative de cette virée, veut prendre des clichés exclusifs du groupe afin de lancer sa carrière de journaliste. Elle entraîne avec elle ses amies Rosie, qui ne jure que par Paul McCartney, et Pam, future mariée qui espérait un autre programme pour sa dernière soirée en tant que célibataire. Suivent Larry Dubois en guise de chauffeur de circonstance ainsi que Janis et Tony, ces derniers se montrant plutôt réfractaires à la Beatlemania. Tous vont connaître une journée mouvementée à des degrés divers, entre prises de conscience, coup de foudre (au sens littéral) et rêves exaucés. Le genre de journée que tous ne sont pas prêts d’oublier.

Bien qu’il soit encore lui-même un jeune réalisateur, les succès successifs des Dents de la mer et de Rencontres du troisième type ont fait de Steven Spielberg un personnage influent du cinéma hollywoodien. Il peut tout se permettre, bien qu’il ne soit pas à l’abri d’un gadin monumental comme en attestera l’accueil désastreux réservé à 1941, sa tentative de pochade spectaculaire, en 1979. Un film où figureront Nancy Allen et Eddie Deezen, deux des acteurs qui composent la joyeuse troupe du premier film de Robert Zemeckis dont Steven Spielberg accompagne l’envol pour ce qui constitue sa première production. Il l’ignorait encore mais Steven Spielberg posait alors les jalons de succès à venir puisque le duo Robert Zemeckis – Bob Gale présidera à l’heureuse destinée de Retour vers le futur, film phénomène qui engendrera deux suites et une série télé. Avant la naissance du rock’n’roll initiée de manière anachronique par un Marty McFly déchaîné au détour d’une scène, les deux compères revisitent l’explosion de la Beatlemania en Amérique du nord lors de leur retentissante première tournée, d’une durée d’une semaine du 9 au 16 février 1964. Un événement majeur dans l’histoire du groupe qui vient asseoir une popularité grandissante dont le rayonnement passe outre les frontières de la Perfide Albion pour se répandre dans le monde entier et toucher l’alors inaccessible Amérique. Sorti dans la foulée des films musicaux La Fièvre du samedi soir et Grease, Crazy Day n’a suscité qu’indifférence et dédain de la part d’un public versatile, là où les grandeurs et misères de John Travolta avaient su soulever les foules. Robert Zemeckis réalise un film choral, plus proche dans l’esprit du American Graffiti de George Lucas mais très éloigné par sa tonalité. Guère porté sur le drame à ses débuts, Robert Zemeckis préfère l’émerveillement et une forme dynamique. Il trouve dans le côté solaire, l’énergie débridée des Beatles la matière à un film décomplexé, bulle de fantaisie au sein d’une époque pourtant guère propice à la gaudriole et à la légèreté.

L’arrivée des Beatles sur le sol nord américain fait l’effet d’une bouffée d’oxygène dans l’atmosphère pesante qui enveloppe les États-Unis depuis l’assassinat de leur président John Fitzgerald Kennedy. Ils offrent à la jeunesse américaine leur insouciance et leur décontraction dont leur musique s’en fait le parfait écho. Leur ancrage rock se perd peu à peu au profit d’un son plus pop, de chansons qui pétillent et frappent directement au coeur. Le titre original du film reprend ni plus ni moins que celui du premier hit des Beatles aux États-Unis, celui par lequel la déferlante arrive. En soi, tout un programme. I Wanna Hold Your Hand, je veux te tenir la main. On ne peut faire plus charitable. Par cette main tendue, les Beatles semblent vouloir rappeler les liens qui unissent les deux peuples et assurer de leur soutien à leurs hôtes en cette période sombre qui ne fait que commencer. Cette tournée d’une semaine tient de la parenthèse enchantée pour une jeunesse américaine qui en oublie tout sens commun. Comme le souligne le présentateur Ed Sullivan, les Beatles équivalent à quatre Elvis Presley. Les mouvements de foule provoqués par “Le King” se voient donc multipliés par quatre. Robert Zemeckis orchestre des scènes d’hystérie collective où ces hordes de fans transis se meuvent comme un seul homme, masse imposante d’individus avides d’autographes ou du moindre signe émanant de l’un ou l’autre membre du groupe. De les voir brutalement se presser contre la voiture où ils pensent trouver les Beatles leur confère des airs de morts-vivants tout droit sortis de Zombie. Une vision fugace d’horreur que Robert Zemeckis n’entretient pas. Il est avant tout là pour divertir, pas pour porter un regard critique sur les soubresauts politiques et sociales de l’époque. La contestation du film se limite donc à ces jeunes anti-Beatles comme Janis, laquelle ne jure que par Bob Dylan, Joan Baez ou encore Peter, Paul et Mary. Des chanteurs engagés qui présentent en outre l’avantage d’être des américains pur jus. Car l’arrivée triomphale des Beatles sonnent pour certains comme une invasion culturelle et entraîne un mouvement de rejet immédiat. Des élans protectionnistes qui ploient rapidement devant l’énergie déployée par les quatre de Liverpool, Janis succombant comme les autres devant leur prestation scénique. Seul Tony Smerko, restera de marbre face à la furia anglaise. De marbre mais convaincu que rien ne peut plus s’opposer à leur folle ascension, les éléments eux-mêmes se liguant contre lui pour l’empêcher de saboter la retransmission de l’émission. Il y a quelque chose de divin qui se dégage des Fab Four, tout du moins aux yeux de leurs fans. Pam, a priori la plus responsable de la bande, entre en transe dès l’instant où elle aperçoit la basse de Paul McCartney qu’elle approche telle une relique sacrée dont le simple contact pourrait changer son existence. Ce qui est le cas puisque à partir de ce moment, elle en oublie ses fiançailles et la vie bien rangée et monotone que son futur ex mari lui promet. Elle s’abandonne totalement et perd en rigidité ce qu’elle gagne en sensualité jusqu’à l’orgasme ressenti lorsqu’elle voit les Beatles, et surtout McCartney, sur scène. Sur ce point, le groupe anglais est bien l’égal d’Elvis Presley, provoquant l’émoi partout où il passe. Les Beatles participent à leur manière à la libération des moeurs mais sans ostentation, masqués derrière leurs allures de fils de bonnes familles bien sous tous rapports. Ils dégagent un côté bon enfant que Robert Zemeckis reprend à son compte. Il confère à son film la même tonalité, jusqu’à ces policiers totalement dépassés par l’engouement suscité mais finalement compréhensifs face au désarroi de ces fans déçus.

Bien que la musique soit omniprésente dans le film, la bande-originale se targuant de contenir pas moins de 17 titres des Beatles, Crazy Day n’est pas à proprement parler un film musical. Pas plus qu’il n’est un film sur les Beatles. Robert Zemeckis s’intéresse davantage aux à-côtés de cette journée du 9 février, prétexte à sa marotte qui trouvait là sa première illustration, la reconstitution historique. Sans le côté tape-à-l’oeil d’un Forrest Gump avec son histoire américaine vue au travers des yeux d’un simple d’esprit ou le prétexte science-fictionnel d’un Retour vers le futur, Robert Zemeckis propose en toute simplicité de revisiter l’Amérique de son adolescence sous son aspect le plus lumineux. Son film fait l’éloge de l’inconséquence, de la fête et de l’insouciance. Les buts poursuivis par les personnages peuvent paraître futiles, ils n’en constituent pas moins un instantané assez juste de l’époque qui, toute proportion gardée, trouvera un prolongement une trentaine d’années plus tard avec les girls et boys band, dont les plus fameux venaient aussi d’Angleterre. Il y a une forme d’irrationnalité dans ce besoin de s’approprier l’objet de son affection par l’acquisition du moindre accessoire qui a été potentiellement en leur contact (un bout de tissu, un morceau de moquette, de la vaisselle, …) qui confine à la pathologie. Pourtant, Rosie et Richard Klaus, les plus “atteints”, ne sont jamais pathétiques. Rosie en devient même touchante dans sa volonté farouche de voir les Beatles – enfin McCartney, décidément à l’honneur dans ce film – parfois au mépris du danger (la scène cartoonesque où elle se jette d’une voiture en marche pour passer un coup de téléphone) mais sans jamais perdre de vue que tout cela reste du domaine du fantasme. Oui, son coeur bat la chamade pour Paul McCartney. Cependant, Richard peut tout aussi bien faire l’affaire. Ils partagent tous deux la même passion, la même folie, et lui présente l’avantage d’être accessible. Crazy Day joue la carte du merveilleux dans le sens où toute cette bande d’amis va finir par atteindre son Graal, de manière souvent inattendue, et finalement très cinématographique. Robert Zemeckis travestit la réalité comme les Beatles étaient obligés de se travestir en agents de police afin d’échapper à leurs fans déchaînés. Il recourt à des astuces narratives et, lorsqu’il s’agit de recoller à la petite histoire, à des astuces de montage et de compositions de plans, jonglant entre images d’archives et scènes reconstituées. Le résultat s’avère bluffant et tient du petit miracle. Sans grosses baisses de rythme, Crazy Day tient son pari de nous replonger dans la folie des Sixties dans le sillage de personnages aussi drôles qu’attachants.

Crazy Day n’épouse jamais le point de vue des Beatles. A deux exceptions près (le retour dans leur chambre d’hôtel sous les yeux de Pam et la fuite en voiture après leur prestation scénique), ils n’ont même pas voix au chapitre. Le film en relate néanmoins une tranche de vie importante. Si John, Paul, George et Ringo semblent s’amuser des mouvements de foules qu’ils déclenchent et de toute cette folie populaire qui accompagne leur moindre faits et gestes, ils vont peu à peu être gagnés par l’usure. La musique est leur passion et si personne ne l’écoute durant leurs concerts alors à quoi bon continuer cette mascarade éreintante et finalement bien peu satisfaisante. Tout ce barnum va entraîner de leur part une décision aussi radicale que décisive, tant pour leur carrière que pour l’histoire de la musique. Rien de moins.