American Graffiti – George Lucas

|

American Graffiti. 1973Origine : États-Unis

|

Il y a longtemps de ça, George Lucas ne pouvait pas faire ce qu’il voulait. C’était un jeune réalisateur, même pas encore producteur, et comme pour tous les débutants il lui fallait être convainquant pour pouvoir s’imposer, ou bien disposer de relations. C’est ainsi que le futur dictateur à la tête de la franchise Star Wars dût son début de carrière à Francis Ford Coppola -pourtant pas encore au faîte de la gloire-, qui le pris sous son aile après l’avoir rencontré sur La Vallée du bonheur, où Lucas fut envoyé par la Warner pour une sorte de stage venant récompenser ses courts-métrages d’étudiant en cinéma. Les deux espoirs du cinéma américain fondèrent alors American Zoetrope, compagnie de production créée pour échapper aux diktats des gros studios. Premier film à sortir sous la bannière de leur propre compagnie, Les Gens de la pluie fut réalisé par Coppola, tandis que Lucas travailla à la production. Ils échangèrent leurs rôles pour THX 1138, adaptation en long-métrage d’un court-métrage étudiant de Lucas. Le succès ne fut pas au rendez-vous, au point de mettre en danger les finances d’American Zoetrope (Coppola se chargea d’y remédier en acceptant de porter à l’écran un roman de Mario Puzo, Le Parrain). Qu’à cela ne tienne, le père Lucas n’allait pas se décourager. Refusant plusieurs propositions, créant au passage sa propre compagnie de production, Lucasfilm (laissant American Zoetrope à Coppola), il envisageait son film suivant sous un angle très autobiographique mais capable de plaire aux foules, ou au moins aux spectateurs de sa génération. Soutenu dans sa démarche par la United Artists, il se mit donc à rédiger le script de ce qui deviendra American Graffiti, avec l’aide d’un ancien camarade de classe à l’école de cinéma, Willard Huyck, accompagné de sa femme Gloria Katz. Cependant, la United Artists prit peur à la lecture du scénario jugé peu intéressant et surtout trop gourmand en termes de droits à payer pour l’usage des quelques 40 chansons prévues par Lucas non comme de simples fonds sonores mais bien comme des éléments essentiels du film. Plusieurs autres studios refusèrent de financer American Graffiti, souvent pour la même raison financière (sauf les zouaves indépendants de l’American International Pictures, parce qu’ils trouvèrent le film pas assez violent et pas assez sexe). Il fallut plusieurs réécritures, quelques concessions et l’arrivée de Francis Ford Coppola à une tâche de production pour mener à bien ce qui devait être le dernier film réalisé à ce jour par George Lucas en dehors de son empire Star Wars.

Pour une bande d’amis de la petite ville de Modesto, Californie, cette nuit est la dernière de la première partie de leur vie. Dès le lendemain, Steve (Ron Howard) doit prendre l’avion pour entrer à l’université, Curt (Richard Dreyfuss) doit faire de même mais il reste hésitant, tandis que Terry (Charles Martin Smith) et John (Paul Le Mat) resteront sur place. Pour cette ultime nuit, chacun fait ce qu’il a à faire : Steve doit calmer la déception de sa petite amie Laurie, Curt se met à la recherche d’une blonde qui lui a fait de l’œil, Terry veut jouer les tombeurs et John espère croiser Bob Falfa (Harrison Ford), venu en ville pour lui ravir son titre de roi des conducteurs.

Ce sont donc quatre destinées la plupart du temps séparées qui forment American Graffiti. Le but de Lucas n’est pas de souligner l’amitié qui unit ses personnages, la petite bande étant très rarement réunie. Les aventures de chacun peuvent se croiser au cours de cette nuit particulière, mais personne ne cherche à modifier le cours des évènements de la vie d’autrui. Ce sont du reste quatre personnalités fort différentes les unes des autres, et il n’est pas évident de savoir en quoi elles sont amies, d’autant plus que rien ne vient évoquer le passé. Cela vient du fait que les quatre amis ne représentent chacun que des facettes propres à George Lucas et à ses scénaristes (de la même génération et du même profil que lui), qui en s’occupant de quatre personnages au lieu d’un seul peuvent illustrer les différentes attitudes qui les ont caractérisés au cour de leur jeunesse. Steve incarne le côté raisonnable, et doit faire face à un dilemme : ou sa relation avec Laurie sera sacrifiée, auquel cas il redémarrera complétement à zéro, partant dans l’inconnu, ou il demeurera avec elle, marquant ainsi un engagement le conduisant déjà aux portes de la maturité. Curt affiche quant à lui un profil plus naïf… mais il doit prendre confiance en lui-même, voire s’encanailler avant de prétendre rencontrer la blonde de ses rêves. Terry est la tête à claques du lot : c’est un nigaud de la pire espèce, cherchant à se faire passer pour un flambeur alors qu’il en est l’exact opposé : maladroit, binoclard et inexpérimenté. Enfin, John est une tête brûlée ne vivant que pour sa voiture, persuadé que cela fait de lui le roi des gars à la cool.

Au cours de la nuit, tous ces personnages sont donc amenés à évoluer, aussi bien dans leur vie que dans leur mentalité. Lucas reste cependant crédible et ne pose pas cette évolution comme totale : c’est davantage une prise de conscience progressive qu’un revirement subit et prémédité que connaissent les personnages. Ce qui leur arrive n’a rien d’extraordinaire, ce ne sont guère plus que des anecdotes qui auraient pu arriver à n’importe quel jeune du début des années 60 et même de maintenant, mais derrière ces scénarios légers et qui au début du film ne semblent mener nulle part se cache quelque chose de plus profond, et même de symbolique. Steve connait la première vraie dispute avec Laurie, ce qui le place pour la première fois face à des responsabilités familiales sortant du cocon maternel. Curt se fait embarquer par un gang, et y perd de sa timidité. En voulant jouer aux durs tout en trahissant à chaque fois sa propre nature, Terry se montre en fait tel qu’il est réellement (un gars en manque de confiance) à la blonde qui le côtoie, moins superficielle qu’il n’y paraît. John se retrouve bloqué avec une gamine de 12 ans incarnant l’opposé de ce qu’il recherche, mais trouve dans cet épisode la modestie qui lui manquait. Le talent de Lucas a été de réussir à mêler l’idée d’évolution naturelle des choses à des intrigues banales apte à retranscrire la vie des jeunes de son âge au début des années 60. L’entrecroisement de diverses perspectives, vues sous un angle comique (le ressort de chacune évoque grossièrement After Hours de Scorsese, en beaucoup moins absurde bien entendu) permet de donner à American Graffiti un air de film léger, là où il y a en fait le condensé de toute une jeunesse passée à Modesto. On pourra bien sûr trouver que les diverses étapes représentées par les quatre protagonistes du film relèvent du stéréotype (à part peut-être pour Curt, le plus intéressant du lot), mais après tout, les stéréotypes ne proviennent pas de nulle part, et il serait culotté d’affirmer que Lucas a agi ainsi par paresse intellectuelle. Ce film contient trop de lui-même pour qu’il se soit permis de verser dans la facilité, d’autant plus qu’avant le succès de la saga Star Wars Lucas ne semblait pas plus que cela désireux de brosser le public dans le sens du poil (son premier film, l’hermétique THX 1138, en témoigne). Au contraire, le succès phénoménal rencontré par un petit budget comme American Graffiti prouve que le public s’est reconnu spontanément dans le tableau dressé par le réalisateur.

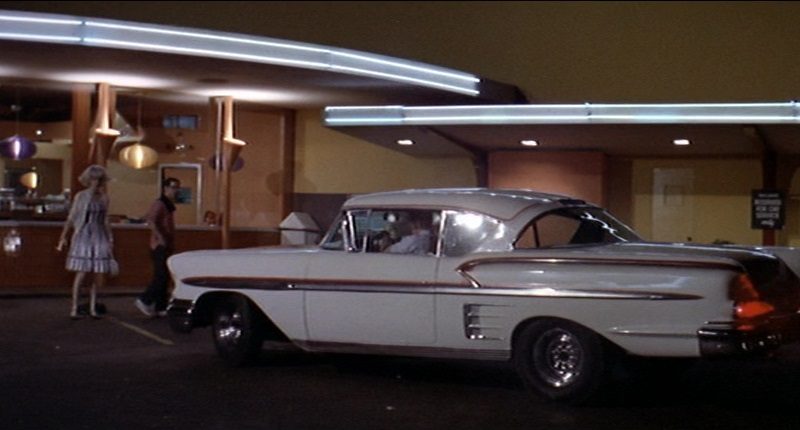

Autant que les personnages, pour lesquels Lucas a toujours de l’affection (pour tous sans exception, rôles principaux ou non, jeunes ou vieux, bons gars comme petites frappes), c’est aussi voire surtout la recontextualisation en 1962 qui permet de séduire. Contrairement à ce que fera la série Happy Days, dérivée télévisuelle du film, Lucas ne verse pas excessivement dans l’esthétique de l’époque. C’est à dire qu’il ne nous immerge pas dans les drive-in, les bars à juke-box, les salles de jeux et les maisons pastel au mobilier rétro. Tout ceci, qui constitue généralement le look de base pour des films situés à l’orée des années 50 et 60 (et qui n’est pas sans un certain charme, loin de moi l’idée de dénigrer) est certes montré, mais à petites doses. La très grande majorité du film se passe dans la rue, et plus exactement dans les voitures, d’époque bien entendu, que Lucas a loué à des propriétaires privés. La voiture, la rue, voilà les principaux lieux de vie pour cette jeunesse à la recherche d’indépendance, et qui se croise et se recroise dans les rues de cette petite ville. Toutes les scènes importantes sont liées au voiture : c’est en voiture que Steve pense rompre avec Laurie, c’est en voiture que Curt croise sa blonde (et à cause d’une voiture qu’il se fait alpaguer par une bande), c’est avec sa voiture que Terry cherche à flamber et John ne vit que par les courses automobiles. Les voitures permettent bien entendu de se déplacer, mais aussi de frimer, de se cacher, de flirter, de braver l’autorité. Toute une vie pour cette jeunesse encore dépourvue de responsabilités. La voiture symbolise le mieux la liberté qu’ils éprouvent. De plus, les autoradios fournissent également l’occasion de vivre sur un rythme musical, que Lucas adopte aussi comme véritable métronome de son film. Du début à la fin, American Graffiti est parcouru de chansons datant de la fin des années 50 et du début des années 60, rock’n’roll (Chuck Berry, Buddy Holly…) ou doo wop (The Platters, Frankie Lymon & The Teenagers…), que Lucas sélectionne en fonction des scènes qu’elles illustrent, symbolisant ainsi l’adéquation entre la vie menée par cette jeunesse avec la musique diffusée à la radio, parfaitement adaptée à ce temps d’insouciance. Et le réalisateur de rendre hommage à Wolfman Jack, présentateur radio issu de cette époque tenant son propre rôle, et jouant d’ailleurs une fonction décisive dans la destinée de Curt, preuve si il en était encore besoin de l’importance donnée par Lucas à la musique.

On pourrait reprocher à American Graffiti de ne concerner que la jeunesse dorée d’une époque qui ne l’était pas moins. L’image renvoyée par le film est trop parfaite, trop lisse, et ses jeunes ont clairement des soucis d’enfants gâtés. Ceci dit, c’est un coté des États-Unis qui a réellement existé, et dans lequel Lucas a grandi. Il aurait donc eu tort de se priver du retour sur cette phase de sa vie, dont il n’a volontairement retranscrit que de bons souvenirs… Ou dont il s’amuse des diverses tares (notamment pour ce personnage peu flatteur qu’est Terry). Il a réalisé un film très personnel, plein de nostalgie pour une époque dont l’idéalisation s’exprime ici par le fait qu’il s’agit de la dernière nuit à Modesto, ville où il est né et où il a grandi. Dès lors, il est logique et même humain de n’en conserver que les bons souvenirs. Surtout que par ailleurs, le réalisateur clôt son film sur un retour à la réalité plutôt féroce en nous dévoilant ce que sont devenus ses personnages au cours des années 60… Réalisé par un homme issu du baby boom, incarnant au même titre que son ami Francis Ford Coppola une nouvelle génération de cinéastes, American Graffiti entérine le changement d’orientation du cinéma américain, faisant passer toute une époque dans les livres d’histoire, non sans lui rendre hommage. Impossible de ne pas se dire après une telle réussite que George Lucas est un talent gâché par le succès… y compris celui d’American Graffiti, puisque le carton rencontré lors de sa sortie en salle lui permit d’avoir le champ libre pour réaliser Star Wars, répondant ainsi à un vieux rêve de science-fiction et accaparant depuis toutes ses ressources.