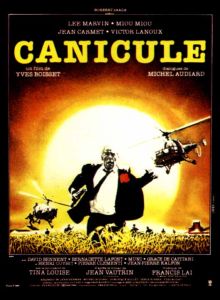

Canicule – Yves Boisset

|

Canicule. 1984.Origine : France

|

Jimmy Cobb, célèbre gangster américain de passage en France, n’est plus qu’une bête traquée. Auteur d’un spectaculaire et sanglant hold-up dans les rues d’Orléans, il ne doit qu’à son redoutable instinct de survie d’avoir réchappé au piège tendu par les forces de la police française. Mais l’étau se resserre. En fuite dans les champs de blé, Jimmy Cobb doit d’abord penser à cacher le magot puis à se cacher lui-même. Il croit avoir trouvé son salut lorsqu’il arrive à proximité d’une exploitation agricole où l’un des employés roule en cadillac rose. Sauf que sans le savoir, il a mis le pied dans un nid de crotales. Les gens qui vivent là sont tous des dégénérés à des degrés divers que la perspective d’un gros paquet de pognon va mettre en ébullition. A cela s’ajoute la présence toujours plus insistante de la gendarmerie et des malfrats qui ont voulu doubler l’américain, toujours décidé à récupérer l’oseille. Plus que jamais, Jimmy Cobb est l’homme à abattre. Seule Jessica, la véritable propriétaire du domaine, lui veut du bien. Ou en tout cas cherche à profiter de sa présence afin de s’extraire de ce milieu qui la dégoûte.

L’existence d’un film tient à peu de chose, parfois. Tout juste sorti du tournage de Le Prix du danger, Yves Boisset planche sérieusement sur un nouveau projet au sujet particulièrement explosif puisque traitant de la Françafrique et du commerce des armes, Barracuda. Un film pour lequel il sollicite rien de moins que le célèbre auteur de polars Jean-Patrick Manchette pour le scénario et Jean-Paul Belmondo pour tenir le rôle principal. Un projet qui semble parti sur de bons rails que le gouvernement socialiste en place va s’ingénier à faire dérailler, notamment par le biais d’un contrôle fiscal corsé à l’encontre de Yves Boisset. Les pressions sont telles que Belmondo préfère alors se désengager. Et puis le projet dans sa globalité finit par capoter. Au 36e dessous, Yves Boisset voit dans la proposition de Michel Audiard une sacrée aubaine, en l’occurrence reprendre l’adaptation de Canicule, roman de Jean Vautrin sorti en 1982. Un film que devait réaliser Serge Korber (L’Homme orchestre et Sur un arbre perché avec Louis de Funès, notamment) mais que son incursion dans le cinéma porno entachée par le scandale et du procès qui s’est ensuivi autour de L’Essayeuse a convaincu les producteurs de renoncer à lui. Éloigné un temps des pressions politiques, Yves Boisset profite de cette opportunité pour renouer avec son amour du polar américain. Et dans ce registre, autant se faire pleinement plaisir en proposant le projet à l’un de ses plus hauts représentants, Lee Marvin. Alors au crépuscule de sa carrière, l’acteur américain n’est pas difficile à convaincre. Il apprécie le scénario et souhaite depuis longtemps tourner dans un film français. Et avec Canicule, il va être servi ! Cette incursion dans la Beauce profonde au contact de culs-terreux fait se télescoper deux mondes a priori antinomiques mais qui se rejoignent par leur violence sous-jacente.

Le film s’ouvre par une incongruité : un homme en costard-cravate, une rose rouge à la boutonnière, courant à perdre haleine au milieu de champs de blés à perte de vue. Yves Boisset pose d’emblée les bases de son récit avec cette incursion purement visuelle du polar américain dans la cambrousse française. Le hold-up, en fait l’attaque d’un fourgon blindé, nous est montré après coup, comme un événement qu’on ressasse sans cesse afin de trouver ce qui a pu clocher. En l’occurrence le grain de sable tient à un mauvais choix de complice, le bien surnommé Snake qui a tenté de doubler Jimmy Cobb. Ce ne sera pas le seul couac pour le bandit américain, la moindre de ses initiatives se soldant invariablement par un échec. A commencer par l’enfouissage des billets sous les yeux de Chim, gamin étrange et brutalisé, qui s’empressera de le subtiliser à son profit. L’image de l’ennemi public n°1 en prend un sacré coup. Il semble peu à l’aise de devoir ainsi jouer à l’extérieur et ne contrôle plus rien dès lors qu’il pose un pied dans l’exploitation agricole tenue par les frères Socrate et Horace. Un trait commun qu’il partage avec la majorité des personnages masculins du film. Car ironie de l’histoire, si Socrate et Horace pensent avoir tiré le jackpot en mettant le grappin sur le bandit américain, l’argent n’est déjà plus en sa possession depuis longtemps. Et il en va de même de Snake et ses complices qui débarquent à la ferme bien décidés à repartir plus riches qu’ils n’y sont entrés alors qu’il n’y a plus que des coups et des balles à se prendre. En ce qui concerne le sort de l’argent du hold-up, le spectateur a toujours un temps d’avance sur les personnages, qu’il observe se débattre en vain avec leur cupidité et leurs rêves de jours meilleurs. Cela confère au film des airs de farce dérisoire, accentués par la caractérisation très marquée des personnages. Les paysans à la sauce Boisset rivalisent de crasse, de machisme et de stupidité. Horace en rajoute une couche par sa lubricité. Il s’est notamment constitué un placard secret où il cache divers dessous féminins (certainement volés), des magazines olé-olé et autres gadgets à vocation récréative. Il pousse même le voyeurisme jusqu’à se grimer en épouvantail afin d’observer de plus près les deux campeuses néérlandaises adeptes du bronzage intégral qui dorment sur les terres. Un salopard de première sans aucune considération pour son épouse qu’il réduit au rang de bonne à tout faire et d’esclave sexuelle. La chair est triste dans ce coin reculé de la Beauce, et la frustration jamais bien loin. Ségolène, la frangine tout aussi crasseuse trompe l’ennui en s’offrant – pas toujours avec succès – à tout homme passant dans le coin, qu’il soit ouvrier agricole, gendarme en mission ou gangster en perdition. Même le jeune Chim, fort de l’argent inespéré qu’il vient de dérober, s’empresse de s’encanailler auprès des filles de joie de L’Ange bleu. La campagne, sous l’oeil acerbe de Yves Boisset, ne fait pas rêver. Elle apparaît comme un piège dont on ne revient pas, à l’image du père de Jessica, navigateur au long cours qui aura échoué sur ces terres pour y mourir, loin des eaux déchaînées de ses triomphes de jadis.

Cette terre beaucienne ne serait-elle pas maudite ? La substitution anodine des liasses de billets par des cailloux prend une valeur métaphorique lorsqu’à la faveur des confessions de Jessica, on apprend que Horace n’a pas toujours été le sale type qui se présente devant nous. En ces lieux, les gens tendent à se faner et les coeurs à se durcir. Tel leurs vêtements trempés de sueur, cet endroit leur colle à la peau. Irrémédiablement. On ne vient pas dans cette région par envie, on y échoue. Dans tous les sens du terme. Jessica tente malgré tout de lutter contre cette malédiction voyant dans l’irruption de Jimmy Cobb dans leur existence le moyen inespéré de changer sa condition. Elle, l’argent elle s’en fout. Ces terres lui appartiennent. Elle en a hérité de son père, c’est son fardeau. Ce qu’elle veut, c’est retrouver goût à la vie, s’épanouir à nouveau. Sans l’air d’y toucher, elle mène son petit monde par le bout du nez du moment où la perspective d’un avenir meilleur s’offre à elle. Jessica suit un cheminement libérateur qui prend corps à l’image par ses choix vestimentaires. Elle se déleste peu à peu des tenues austères et fonctionnelles de la femme au foyer pour des toilettes plus coquettes jusqu’à cette robe rouge qui achève sa mue. On assiste presque à la naissance d’une femme fatale, figure si chère au polar, à la différence qu’elle agit également comme une mère et que ce qu’elle fait, elle le fait aussi, et surtout, pour son fils. Miou Miou renoue pour l’occasion avec Yves Boisset après La Femme flic et trouve à travers Jessica un prolongement de l’inspecteur Corinne Levasseur, autre personnage constamment ramené à sa condition de femme mais qui s’accroche vaillamment à son but. Ce but se prénomme ici Chim, et si il reste longtemps cantonné à la marge du récit, il se retrouve soudain mis en avant à la faveur d’un final lors duquel Yves Boisset prolonge son constat d’un monde médiatique en perdition – en l’occurence la télévision – à force de vouloir chercher le sensationnalisme. Sous ses aspects purement récréatifs et outranciers, Canicule n’en porte pas moins un regard sur la société.

Canicule marque la fin d’une époque bénie. S’il n’en a pas encore terminé avec le 7e art, Yves Boisset ne pourra plus réellement renouer avec le cinéma engagé qu’il affectionne tant. Canicule s’impose rétrospectivement comme son chant du cygne, fort d’une distribution prestigieuse et plutôt homogène, à l’exception de David Bennent. Déjà agaçant dans Le Tambour de Volker Schlöndorff, mais le rôle induisait cela, il est ici catastrophique. Il déclame ses répliques de manière trop affectée et paraît toujours en décalage de ce qu’il a à jouer, gâchant bon nombre de scènes dont le baisser de rideau de Jimmy Cobb. Canicule n’en reste pas moins un solide polar à l’ambiance poisseuse et à la violence décomplexée. Un enfant est même tué, manque de bol, ce n’était pas le bon.