Videodrome – David Cronenberg

|

Videodrome. 1983Origine : Canada

|

Après le succès de son Scanners, David Cronenberg n’a pas de problème pour poursuivre sa carrière. Ses producteurs et compatriotes canadiens Pierre David, Claude Héroux et Victor Solnicki lui garantissent un financement appréciable lui permettant d’attirer entre autre Debbie Harry, rock star féminine décidée à s’illustrer sur grand écran, et lui laissent un champ de manœuvre artistique très large, trop contents d’avoir trouvé un réalisateur local rentable dans un pays à l’industrie cinématographique entièrement dominée par celle du voisin états-unien. Pour Videodrome, Cronenberg bénéficie d’une équipe d’habitués déjà bien rodés à son esprit tortueux : le directeur de la photographie Mark Irwin, le compositeur Howard Shore, le monteur Ronald Sanders ainsi que la quasi intégralité des départements maquillages et effets spéciaux (dominés par Rick Baker) en sont au moins à leur seconde collaboration avec le réalisateur encore relativement novice (ce n’est après tout que son sixième film cinéma en moins de dix ans). Le seul aspect contraignant est la date butoir fixée par ses producteurs, très courte et le forçant à accoucher d’un scénario rédigé dans l’urgence.

Directeur de Civic TV, une chaîne spécialisée dans les émissions violentes et érotiques, Max Renn (James Woods) est perpétuellement à l’affut de programmes toujours plus glauques. Pour en trouver, il fait notamment appel à Harlan (Peter Dvorsky), un technicien parvenant à intercepter des ondes de façon totalement pirate. Sa dernière trouvaille est Videodrome, une émission de torture particulièrement réaliste basée à Pittsburgh. Emballé, Max charge une collaboratrice d’aller négocier les droits de l’émission avec ses concepteurs. A son retour, elle le prévient de la dangerosité non seulement de Videodrome mais aussi des dérangés qui sont derrière. N’étant pas homme à se laisser abattre, Max va prendre les choses en mains… Ou plutôt il va être pris en mains par Videodrome, dont l’extrémisme a déjà attiré Nicki Brand (Debbie Harry), animatrice de radio sado-masochiste fréquentée par Max, désormais disparue dans le monde de Videodrome où elle comptait postuler en tant qu’actrice.

De la rédaction chaotique du scénario naît peut-être l’aspect particulièrement étrange qui se dégage de Videodrome, cet enchevêtrement d’idées difficile d’accès dont la narration repose sur un processus enclenché chez son personnage principal par la découverte du Videodrome. Du fier directeur des programmes qu’il était, Max Renn (James Woods) se transforme petit à petit en réceptacle pour des influences qu’il ne maîtrise plus, et finit par se détacher de la réalité telle qu’il la percevait encore au début du film. Il devient le spectateur passif de sa propre évolution dictée par le signal du Videodrome, et Cronenberg de faire de son personnage une sorte de rat cobaye pris au piège d’une évolution imprévisible car immédiate. Videodrome marque une nouvelle forme de science-fiction prenant ses racines non pas “Il y a longtemps dans une galaxie lointaine” ni même dans un avenir encore lointain, mais bien dans la vie quotidienne du présent immédiat. De plus, pour être précis, il ne s’agit plus de science-fiction mais de biologie-fiction. Si la technologie occupe une place importante dans le film de Cronenberg, elle ne se trouve pas présentée pour elle-même comme elle le sera par exemple l’année suivante dans Terminator (autre film de SF conjugué au présent). Elle s’inscrit en ligne directe avec la réalité d’une époque et même d’un passé que le réalisateur convie dès qu’il en a l’occasion pour mieux l’adapter aux nouvelles réalités technologiques, principalement la vidéo. Ainsi Civic TV fait écho à City TV, une véritable chaîne télévisée canadienne connue pour ses programmes osés dont l’un des fondateurs donne son prénom (Moses) à l’un des personnages du film. L’idée d’une tumeur se développant par les ondes télévisées fut une véritable théorie apparue aux premières heures de la télévision (et qui ressurgit actuellement avec les téléphones portables). L’extrême droite fut effectivement suspectée de s’emparer de l’esprit des masses par le biais d’émissions télévisées. Le personnage du Professeur O’Blivion atteint d’une tumeur fut basé sur Marshall McLuhan, un théoricien des médias qui fut lui aussi atteint par une tumeur.

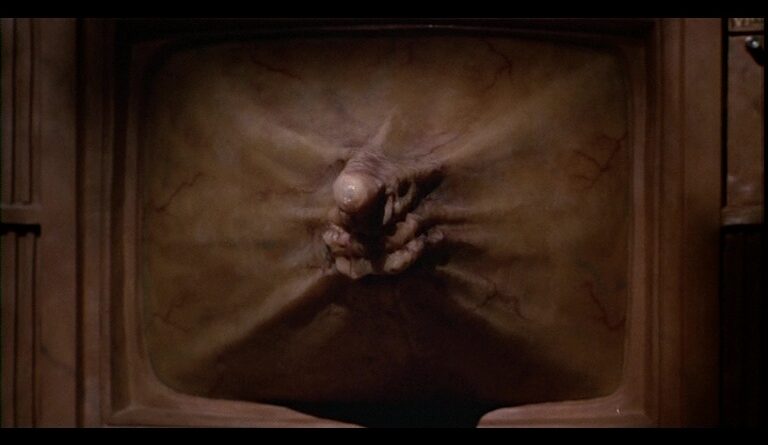

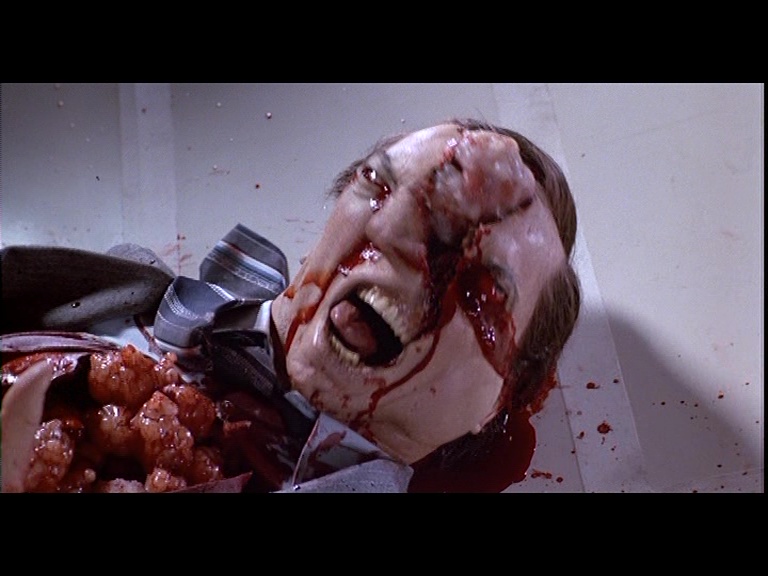

Bref, l’imagination de Cronenberg ne découle que de rumeurs observées au cours de l’histoire de la technologie des médias audiovisuels et qui sont présupposées véridiques pour les besoins du film. Car le réalisateur a beau raisonner scientifiquement, il ne se distingue pas de la masse : le progrès technologique sans cesse croissant l’attire au plus haut point, et le conduit à se demander si la place prise par ces médias conjuguée à leur évolution ne finirait pas par avoir une conséquence sur l’évolution de l’homme lui-même. Lui aussi est concerné. Ce discours s’inscrit dans un raisonnement philosophique dialectique et darwinien prenant pour précepte que la technologie ne serait que l’avenir de l’homme, chose que l’on ne peut que corroborer 25 ans après le tournage de Videodrome, tandis que la tendance est aux univers virtuels, à l’informatique et aux divers ustensiles nés du progrès scientifique, devenus des excroissances de l’individu au point que les plus jeunes générations ne peuvent plus s’en passer. La bactérie a fini par engendrer l’animal, lequel l’a finalement dépassée. Puis l’animal a engendré l’homme avant de se faire lui aussi dépasser. Et dans Videodrome, l’homme se fait dépasser par sa propre technologie. Si le film effraie, ce n’est pas avec les recettes traditionnelles du film fantastique : il s’inscrit davantage dans la lignée du 2001 de Kubrick en ce qu’il suggère une évolution mentale et corporelle venant radicalement trancher avec l’Homme tel qu’il est aujourd’hui. Les perspectives ouvertes nous placent face à l’inconnu. Kubrick jouait au niveau métaphysique, Cronenberg joue pour sa part au niveau technologique, mais le regard qu’il porte est le même que celui de son collègue : un regard distant, clinique. Une simple observation mais qui fait froid dans le dos, surtout compte tenu du processus devant faire de l’homme un nouvel être technologique. Il s’agit d’une maladie, d’une tumeur menant à une véritable révolution charnelle faisant fusionner l’homme et ses outils mécaniques dans de nouveaux organes, à savoir ici une main-pistolet et un magnétoscope viscéral (ce ne sont que des exemples et non des aboutissements). Max Renn ne peut rien y faire : il est pris dans cet engrenage. Les débordements gores ne sont pas superficiels : ils sont l’expression de cette nouvelle chair forcément répugnante puisque profondément différente de l’ancienne à laquelle nous sommes habitués. L’idée de la technologie se substituant à l’homme est loin d’être neuve : Isaac Asimov ou Philip K. Dick en ont fait leur carrière d’écrivains. Par contre, en imaginant que cette technologie puisse fusionner avec la chair avant de sûrement la remplacer à terme est un concept totalement novateur, surtout que le réalisateur s’appuie sur des éléments concrets fraichement apparus dans le paysage audiovisuel.

Cependant, la nouvelle chair n’est pas apparue par hasard. La technologie ne s’est pas soudain mise à devenir vivante pour envahir les esprits et provoquer des tumeurs. Étant de conception humaine, elle doit logiquement avoir recours à la main de l’homme pour pouvoir s’imposer. C’est là qu’interviennent les concepteurs du Videodrome, l’émission émettant le signal nécessaire pour la future évolution. Ressortant la rumeur sur ce groupe d’extrême droite projetant de s’emparer des esprits via les ondes, Cronenberg imagine un complot perpétré par Spectacular Optical, entreprise florissante dont le chef Barry Convex ne cache pas sa volonté d’utiliser son pouvoir dans le milieu de l’optique pour asseoir sa domination. Le Videodrome est le meilleur moyen de faire se substituer une réalité à une autre, celle dictée par le signal de l’émission. Le nom “Convex” lui-même fait écho à une réalité déformée, telle que celle imposée par Videodrome. Le but de Convex est bien de créer une nouvelle chair pour remplacer celle jugée pervertie qui définit l’Homme actuellement, et plus particulièrement l’américain, dont la décadence est l’une des caractéristiques selon Convex. Le mythe du surhomme s’impose en filigrane, mais la conception de ce surhomme par Convex est celle d’un homme docile, aux habilités physiques hors norme dont l’esprit et la chair sont totalement sous contrôle. En fusionnant avec la technologie de la vidéo, Max Renn tend à devenir un magnétoscope programmable dans lequel des programmes de lecture (des cassettes) sont insérés pour dicter de basses besognes, à savoir ici assassiner les autres dirigeants de Civic TV pour faire de son canal (le 83, comme l’année de sortie du film…) le principal moyen de diffusion de Videodrome.

Une émission par ailleurs captée par Harlan, le pirate des ondes dont le nom renvoie à Veit Harlan, célèbre cinéaste totalement dévoué au régime nazi. Convex n’est pas le seul à imaginer d’utiliser les perspectives d’une émission capable de faire évoluer l’homme dans sa chair. Comme l’apprend Max, d’autres s’y sont déjà essayés : c’est le cas des O’Blivion, Brian et sa fille Bianca. Happé par le programme, Brian O’Blivion est passé au statut supérieur de la nouvelle chair : il a cessé d’être un être physique et ne vit plus désormais que par le biais de la vidéo. Le nom O’Blivion évoque bien entendu l’oubli, tandis que le prénom Brian est à une inversion de lettre près le “brain”, le cerveau. Donc ce théoricien des médias est passé dans l’oubli, battu par Convex et victime du Videodrome, lequel n’en est encore qu’à ses balbutiements et demande de nouveaux sujets d’expérimentations, rôle dévolu à Max Renn. Bianca O’Blivion perpétue la mémoire de son père en gérant ce qu’il reste de lui (des cassettes), combattant Convex mais ne combattant pas le pouvoir d’asservissement des médias, bien au contraire. Pour elle, Max Renn doit devenir une arme retournée contre ses créateurs, et elle cherche à le reprogrammer dans l’autre sens que celui projeté par Convex. Son intérêt n’est pas de défendre l’homme Max Renn : celui-ci cesse petit à petit d’être un homme pour devenir un programme enregistrable et effaçable. Il est pris au piège, envoyé d’un côté à l’autre. Le seul lien l’unissant encore au monde d’avant Videodrome est plus qu’ambigu : il s’agit de Nicki Brand, son amante sado masochiste qui elle aussi fut digérée par Videodrome et recrachée par le biais des ondes. Les contacts avec elle se font donc par la télévision et la vidéo, où elle appelle Max à venir à elle. Que fait-elle au juste ? Fut-elle transformée par Convex pour pousser Max à se laisser envahir par le signal Videodrome, ou dispose-t-elle d’une vie libre au sein de cette nouvelle réalité qu’elle utilise pour s’adonner à ses fantasmes et les partager avec Max, lequel aurait alors l’opportunité de la rejoindre ? Pas sûr qu’il y ait une réponse définitive, et pas sûr que Max dispose encore d’un libre-arbitre : Nicki laisse en fait transparaître le grand mystère que constitue encore l’avenir de l’homme en tant “qu’animal technologique”. Les volontés nazillonnes de Convex ne furent qu’une utilisation parmi d’autres des perspectives qui se sont ouvertes.

Nicki amène cela dit une thématique de choix : la place de l’image et de la technologie dans notre propre monde. Et là, le constat n’est pas discutable : la société humaine est désormais liée aux médias. Ceux-ci se développent (comme une tumeur !), ils sont partout. Max Renn en diffuse, et son rôle n’est pas négligeable : ses émissions de sexe et de violence s’inscrivent dans la même démarche que celle de Videodrome, qui cherche à capter l’attention de l’auditoire par le biais de ce qui fascine le plus, la violence et le sexe. Pour Max, tout ceci n’est qu’un exutoire pour le public, argument classique à la limite du stéréotype. Pour Convex, il s’agit de prendre définitivement le contrôle des spectateurs afin de mieux les modeler pour en faire cette nouvelle espèce humaine. Mais compte tenu des exigences toujours plus poussées, Max se doit de trouver des spectacles dépassant l’érotisme gentillet semblable à celui des bandes érotiques japonaises qu’il regarde au début du film et qu’il finit par rejeter. C’est ainsi qu’il devient le spectateur de Videodrome, dont il regarde les premières images dans l’atelier d’Harlan, avant de poursuivre plus tard, chez lui, avec Nicki. Celle-ci tient un discours intéressant : participant elle-même à l’invasion de la sphère privée par les médias (elle est animatrice radio et tient une émission de conseils pour auditeurs en détresse), elle est au contraire de Max consciente du rôle qu’elle joue à travers ses émissions. Un rôle dangereux, elle en convient, mais qu’elle revendique : elle est fascinée par les concepts de soumission et de domination, ce qui la pousse donc à se présenter d’elle-même à Videodrome, ultime acte de perversion, tandis que Max essaye de résister à cet attrait (en pure perte, d’autant plus que le spectateur chevronné qu’il est -se réveillant même avec la télévision- le place en position de faiblesse). Nicki finit par fusionner avec le média, qui aura profité de sa faiblesse, c’est à dire la frénésie des sens dont elle était assoiffée et que la télévision cherche à propager. L’omniprésence de ce média ne vise qu’à créer de nouveaux et de nouvelles Nicki Brand.

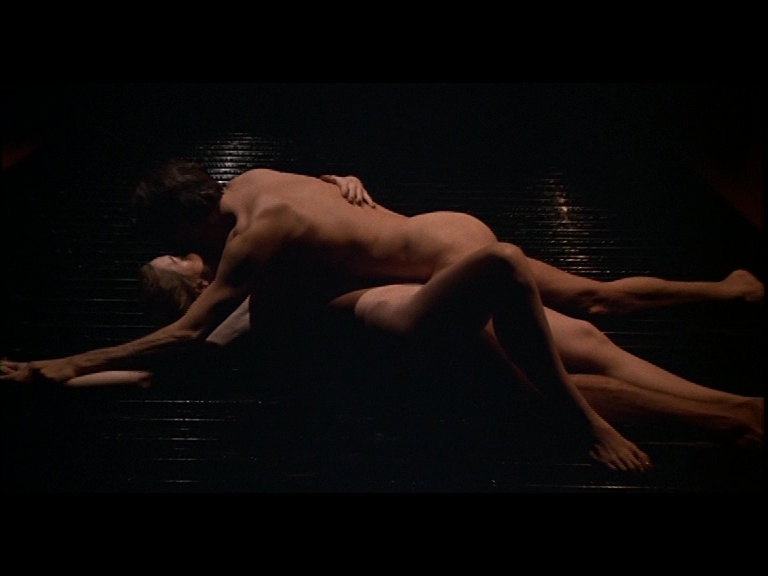

La société est conditionnée par les médias, et la perception de la réalité passe désormais par l’écran : la vie n’est plus faite d’interactions entre les individus face à face mais bien par la réalité bombardée par la télévision (ou “la rétine de l’esprit”). Par le biais de Videodrome se créé donc une histoire d’amour (mais surtout de sexe) entre Max et Nicki : puisque celle-ci est désormais partie intégrante de la technologie, il est normal que les relations sexuelles se fassent par une télévision charnelle, incarnation de l’évolution de l’homme de chair en homme technologique. Ainsi Cronenberg conçoit-il cette superbe scène de lèvres sortant du téléviseur ou encore cette autre dans laquelle James Woods fouette une télévision diffusant l’image de Debbie Harry. Ce n’est que l’aboutissement du conditionnement de deux êtres ne vivant que par la télévision. Cronenberg n’évoque pas la déshumanisation : les sentiments sont toujours bien présents, de même que les sensations, mais ils ont eux aussi évolué. Max et Nicki sont des cobayes et ils sont à la pointe du modernisme, mais il est clairement montré que le reste de la société suit le même chemin vers sa fusion avec les médias. La télévision est devenue le nouvel opium du peuple, et pour les O’Blivion, machiavéliques, il est de nécessité publique de proposer aux défavorisés leur dose d’ondes cathodiques quotidiennes pour “les remettre sur la table de mixage du monde”. Ainsi leur entreprise agit elle en Restaurant du cœur qui au lieu de proposer de la nourriture offre des séances de télévision. Le spectacle n’est pas mis en valeur par Cronenberg, mais c’est pourtant une vision digne du 1984 d’Orwell, à ceci près qu’il n’y a ici aucune oppression. C’est un contrôle des esprits effectué démocratiquement. Pas besoin d’aller aussi loin qu’Orwell pour prendre conscience du contrôle des esprits : la simple étude du phénomène médiatique et de son allié technologique suffit.

Le dernier point abordé est peut-être le plus osé de la part de Cronenberg : sa propre introspection, évitant soigneusement toute leçon de morale. Videodrome ne contient pas de morale, il n’appelle pas à brûler la télévision, les magnétoscopes ou les cassettes vidéos. On peut certes déplorer l’évolution qu’elles vont entraîner sur l’esprit humain (voir sur son physique, si l’ont retient le discours purement science-fictionnel sur l’évolution darwinienne), mais Videodrome se borne à montrer de possibles conséquences à une situation présente qui ne saurait plus être stoppée et annihilée. Et Cronenberg d’avoir conscience que le fait d’avoir lui-même conçu un film participe à ce mouvement. A plusieurs reprises, les dialogues prononcés par Max Renn peuvent sortir du cadre de l’intrigue pour atteindre le spectateur, conscient de regarder un film : “Et l’intrigue rebondit ! Ca devient intéressant !” lâche Max Renn au moment d’apprendre le complot de Barry Convex. Le spectateur pourrait en dire autant. Comme Max il est passif, il ne peut interagir avec ce qui va se dérouler (Cronenberg réactualisera sa vision avec eXistenZ et les jeux vidéos), et dans le même temps il est fortement concerné par le spectacle. Il s’est plongé dans le film, s’y est identifié à Max et peut dès lors être manipulé par l’homme qui se cache derrière tout cela, c’est à dire Cronenberg lui-même. Le réalisateur anticipe même sur les raisons qui auront poussé le spectateur à regarder Videodrome, se basant sur la façon dont son film sera vendu. La même (en un peu moins “snuff” tout de même) que celle qui fait que Max Renn souhaite diffuser Videodrome, l’émission : la violence (un film d’horreur) et le sexe (induit aussi par Debbie Harry, star du groupe Blondie, qui ne peut que ramener davantage de public). “Pourquoi tout le monde regarde une merde comme Videodrome ?” demande un personnage du film. Telle fut également la question de la critique cinéma de l’époque, que Cronenberg anticipe en donnant la réponse au sein même du film : le voyeurisme. Il l’admet, il le revendique, mais contrairement à beaucoup de ses collègues il va au-delà en évoquant le pouvoir dont dispose ce genre de film.

Videodrome est une réflexion sur le métier d’artiste, et plus particulièrement de réalisateur de cinéma d’horreur, domaine auquel le réalisateur se sent rattaché non pas uniquement parce qu’il s’agit du seul milieu à lui avoir ouvert ses portes, mais aussi parce qu’il est le seul à pouvoir aborder le sujet de la chair et de ses mutations dans toute sa crudité. L’horreur renvoie à la maladie, à la mort, mais aussi aux pulsions du sexe (la fameuse alliance eros et thanatos). Là se trouve la raison du malaise que provoquent ces rejetons au sein d’une critique peu ouverte à ces sujets. Ils sont pourtant naturels, mais ils continuent à déranger de par les tabous qui les entourent, qui ne les rendent que d’autant plus fascinants, eux et leurs avatars médiatique, c’est à dire les films d’horreur. Et Videodrome d’accompagner sa réflexion sur le pouvoir des médias sur l’organisme et l’esprit d’une constatation : si l’horreur et le sexe peuvent influer sur les spectateurs, c’est en partie dû à l’aura dont on les a enveloppé, faite de censure et de mépris. Le côté sulfureux de Videodrome est non seulement assumé, il est utilisé comme une preuve de la justesse du propos de son réalisateur, qui conçoit un film en 3-D dans le sens où le spectateur est happé dans la bizarrerie du film avec la même bizarrerie dont Max Renn est happé par Videodrome. Avec le sentiment d’être perdu dans quelque chose qui le dépasse. Quelque part, c’est un peu une version sérieuse des films de William Castle, dont les films intègrent également leurs spectateurs à l’action, mais à des fins cette fois purement spectaculaires, à l’image des trains fantômes où la sécurité que l’on sait être totale est confrontée à la peur des artifices sortant du décor ou dans le cas de Castle de l’écran ou de la salle de cinéma. Chez Cronenberg, la 3D nous invite non pas à ces sensations mais à la conscience d’être plongés et dirigés par le monde médiatique. Videodrome est l’un de ses films les plus aboutis, celui qui méritait vraiment d’être défendu contre vents et marées des critiques primaires ne s’étant pas donnée la peine d’y voir le dialogue que le réalisateur essayait de nouer avec eux, les tenants d’un cinéma respectable adeptes de la politique de l’autruche, croyant par leur silence parvenir à faire taire tout ce qui dérange. Leur incapacité à percevoir ce dialogue (il y a de fortes chances qu’ils ne s’en soient pas donné la peine) pourrait être vu comme un encouragement à cette “nouvelle chair” façonnée par l’omniprésence des médias et le silence qu’ils imposent sur certains sujets récupérés par le cinéma d’horreur, désacralisateur par excellence de sujets tabous que cette critique bien-pensante s’acharne à maintenir dans l’ombre, en en faisant de véritables “videodromes” sources de tous les excès.