Un génie, deux associés, une cloche – Damiano Damiani

|

Un genio, due compari, un pollo. 1975Origine : Italie / France / R.F.A.

|

Avez-vous vu The Party ? Si c’est le cas, vous vous souvenez probablement d’une des premières scènes, lors de laquelle Hrundi V. Bakshi n’en finit plus de mourir trompette à la main. Et bien la mort du western spaghetti est similaire à ce refus borné. Les gaudrioles du far west qui sortent en masse depuis les deux Trinita ont beau être de plus en plus lourdes (on en est quand même arrivé à sortir des choses comme La Brute, le colt et le karaté), pas moyen de discréditer le western spaghetti aux yeux du public et des financiers… Sergio Leone s’y investit aussi, même si dans son cas il se contente -officiellement- de produire. Mon Nom est personne avait déjà été sa façon à lui de dire au revoir au genre qu’il avait lui-même popularisé. Et dès l’année suivante, il remet le couvert, toujours pour ses adieux, qui cette fois se révéleront définitifs. “Ouf”, dirons-nous. Car Un génie, deux associés, une cloche affiche une grosse dose d’improbabilité qui incite à se demander ce qui aurait bien pu lui succéder. Par son casting, déjà. Retrouver Klaus Kinski n’est pas très étonnant, vu ses nombreuses incursions dans le western… par contre, le sort qui lui est réservé à l’écran, sur lequel nous reviendrons, l’est déjà plus. La présence de Terence Hill est somme toute normale, Un génie, deux associés, une cloche est une suite officieuse à Mon nom est Personne dans lequel il tenait le rôle principal. Par contre, à ses côtés, on ne retrouve plus une pointure américaine du calibre de Henry Fonda, capable de provoquer un choc générationnel entre l’école Sergio Leone et l’école John Ford, mais Robert Charlebois qui avec son accent québécois n’avait a priori rien à faire là dans la défroque d’un métisse indien. Découvrir Patrick McGoohan cantonné dans un rôle qui pour être celui du méchant en chef n’en est pas moins un second rôle a également de quoi surprendre. Avec le style qui le caractérise, tout en froide autorité, on l’imagine fort mal se coltiner un duel face au fantasque Terence Hill. Enfin, la française Miou-Miou complète une distribution étrange en apportant sa candeur blonde qui ne colle ni à la figure des demoiselles soumises, ni à celle des femmes ombrageuses. En la sélectionnant, Leone ne s’en est pas remis au hasard : il fut à ce point impressionné par Les Valseuses de Bertrand Blier qu’il décida de reprendre son actrice principale, mais aussi de s’inspirer un peu de son scénario, reconstituant le principe des trublions formant un triangle amoureux pour l’insérer dans un western caractérisé par la volonté d’en finir avec les postulats et les figures archétypales. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le choix d’un casting a priori saugrenu. Le réalisateur lui-même fut certainement engagé dans cette logique : Damiano Damiani, homme du révolutionnaire (dans tous les sens du terme) El Chuncho et de maints pamphlets gauchisants dénonçant la mafia. Que fait-il au juste aux manettes d’un western comique dénué de toute ambition politique ? Sergio Leone et les autres scénaristes (dont l’expérimenté Ernesto Gastaldi) ont fini eux-mêmes par se le demander, jugeant que Damiani n’avait rien compris aux enjeux du scénario et que l’échec artistique du film lui était imputable. Un peu facile de tout mettre sur son dos comme ça…

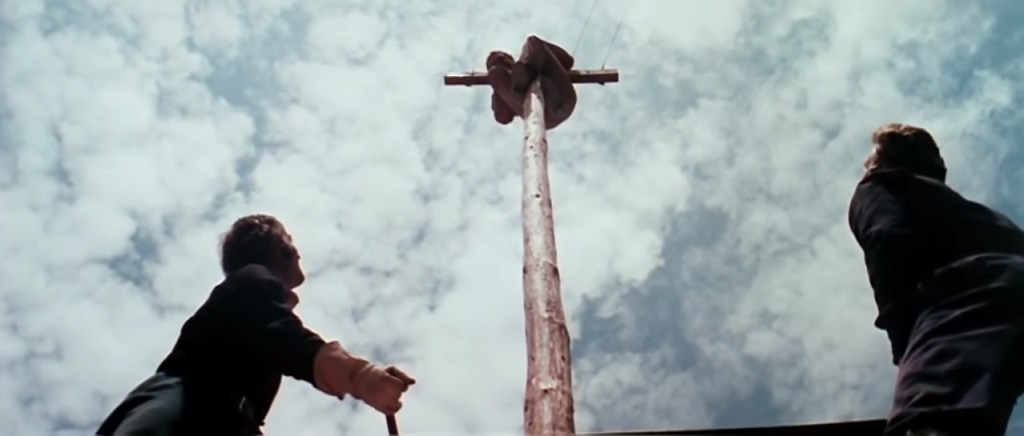

Il est vrai que le scénario d’Un génie, deux associés, une cloche part dans tous les sens. Le film se veut une aventure de trois compères (Joe / Terence Hill, Bill / Robert Charlebois, Lucy / Miou Miou) pour récupérer 300 000 dollars fauchés aux indiens par le Major Cabot (Patrick McGoohan). Terence Hill est le génie de la bande, et plus que récupérer l’argent, c’est bien les manœuvres de son plan qui constituent le gros du film. Joe ne dévoile rien, et confie à ses deux associés des tâches qui les mènent vers des résultats qui n’étaient pas prévus. Mais des résultats qui paradoxalement cadrent toujours avec les plans de Joe le manipulateur, dont les motivations semblent floues. Il va sans dire qu’on finit par être un peu perdus au milieu du défilé de péripéties qui émaillent le film, au point finalement de ne plus se concentrer que sur le spectacle que l’on a sous les yeux, sans chercher plus que cela à comprendre les tenants et les aboutissants. On se retrouve un peu au niveau de Bill et Lucy, qui n’ont d’autre choix que de se fier aveuglément à leur camarade. Celui-ci fait du Terence Hill pur jus : des mimiques et des répliques de clown qui dissimulent une grande ruse, et des capacités physiques hors-normes qui viennent à bout d’ennemis désarçonnés par ce gus moins abruti qu’il n’en a l’air. Ce n’est certainement pas avec son personnage principal que le film rompra avec les traditions. Et pourtant, il a initialement semblé que l’humour de Terence Hill serait cette fois employé à des fins bien précises : démythifier une par une les étapes imposées du western spaghetti. On le remarque via le personnage de Klaus Kinski, qui en d’autres temps aurait été le véritable antagoniste. Non seulement le duel qui les oppose a lieu très tôt dans le film, relativisant complétement ce qui aurait dû être un point d’orgue, mais son traitement même est une vaste parodie de ce que Leone faisait dix ans auparavant. Joe / Hill casse complétement la tension en annonçant verbalement -et avec un ton de moquerie- tout ce que les deux combattants sont censés faire, mais aussi tout ce que le réalisateur doit faire d’un point de vue technique sur l’usage du son. Le personnage de Kinski en reste sans voix, un peu comme si l’acteur n’en revenait pas lui-même de voir l’aura de son personnage traîné ainsi dans la boue par un partenaire qui ne joue pas le jeu. Comme réalisateur, Sergio Leone s’était justement fait connaître par le brio de ses mises en scène. Comme producteur, ici, il déconstruit totalement le style qu’il a forgé et qui est devenu l’incarnation du western italien. Il poursuit sur cette lancée lors du duel même. A force de voir des pistoleros dégainer et tirer plus vite que leur ombre, il était logique qu’il en soit ainsi… Le flingue de Terence Hill se dégaine et tire de lui-même, sans que l’acteur n’ait à bouger. Cette fois le personnage de Kinski en reste comme deux ronds de flan, complétement paumé, et osant à peine bouger. Ce concept est à vrai dire très drôle et aurait pu s’avérer porteur (le suicide westernien de Sergio Leone !). Le problème est qu’une fois qu’il est passé, le film ne propose plus rien de cet acabit. Le compte du western spaghetti est déjà réglé, et on passe alors à la traque brouillonne des 300 000 dollars, comme si le film redémarrait à zéro. Alors ne domine plus que l’humour traditionnel des westerns comiques, burlesque et bon enfant. Ce qui ne veut pas dire que le film n’est pas amusant. Il l’est, du moins pour tout ceux qui aiment le style bas de plafond du cinéma d’Enzo Barboni et des Trinita, mais il n’a pas la même saveur qu’aurait eu une vraie déconstruction point par point. La déception s’étend aux personnages, là où le casting pouvait pourtant laisser penser à quelque chose d’un peu plus profond. Robert Charlebois incarne un pseudo dur désirant plus que tout prouver qu’il n’est pas indien, et finissant systématiquement par adopter les traditions voire le langage des natifs. Dans le fond, il n’est pas si différent de Bud Spencer : lui aussi se fait mener par le bout du nez par Terence Hill. Miou Miou s’évertue quant à elle à jouer aux sottes : là où Charlebois passe son temps à râler après Terence Hill, elle roucoule devant tant d’ingéniosité. Le triangle amoureux est bien beau, mais il n’est cependant pas évident de le rattacher à la volonté d’en finir avec le western spaghetti, si ce n’est par la force du ridicule. Avec son jeu de fonctionnaire quasi brejnevien, Patrick McGoohan est lui aussi mal exploité, et comme tout le monde ne fait que servir la soupe à Terence Hill. C’était bien la peine de ramener un acteur de ce calibre pour un rôle aussi peu développé. Il faut donc aller chercher au-delà, dans les détails, pour trouver une cohérence de propos venant sauver l’objectif qui était celui de Leone. On la retrouve par le biais d’un symbole, le chemin de fer (déjà de mise dans Il était une fois dans l’ouest), qui trace la route des personnages. Et la construction de cette voie ferrée, en un sens dépendante de la finalité de la quête aux 300 000 dollars, ne s’arrêtera cette fois qu’une fois l’océan Pacifique atteint. Pas besoin de faire de grandes interprétations : fin de la construction, plus de “frontière”, plus rien à explorer, tout le monde s’installe définitivement, fin de l’époque des pionniers et rideau sur le far west. Pas très élaboré, même si Damiani se garde bien d’être trop insistant là-dessus. Le même simplisme s’applique au dénouement du film, intervenant à la suite d’une chevauchée burlesque il est vrai magnifique. La mélancolie qui point (trop) subitement à travers les personnalités de chaque personnage signifie la fin d’une époque, la fin des gamineries, et la nécessité de passer à autre chose. Vraiment pas très convaincant, et ne donnant certainement pas l’impression de clore toute une époque et tout un genre. Paradoxalement, Mon nom est Personne était bien plus réussi sur ce point, et il eut été bien que Leone s’abstienne de lui donner une telle suite, qui pour le coup gâche sa sortie.

Un génie, deux associés, une cloche n’est pas un mauvais film… C’est juste qu’en raison des promesses affichées par les noms qui s’y sont impliqués (dont Morricone également, dont la musique est assez peu remarquable), il y a de quoi être déçu de n’assister qu’à un énième western parodique, quand bien même il se révèle à certains instants un peu plus élaboré que la moyenne. Les bizarreries espérées n’aboutissent pas à grand chose, et en fin de compte la plus notable d’entre elles réside dans le contraste entre la beauté de la plupart des scènes et la laideur de quelques autres. Généralement très colorée, magnifiant le décor pour une fois américain (avec la Monument Valley), l’image devient de temps en temps d’une qualité fort médiocre, sans aucune tonalité. Cela est dû au fait que la production s’est fait voler des bobines en cours de tournage, et qu’il n’y eut d’autre choix que de les remplacer par des rushs mis de côté ! Le perfectionniste Leone n’aurait certainement pas toléré cela s’il ne s’était pas lassé en cours de route de la bagarre avec un réalisateur talentueux, mais qui ici n’est pas à sa place. Le film donne l’impression d’avoir été conçu en roue libre, avec quelques subsistances du projet original venant encore accroître un peu plus la déception.