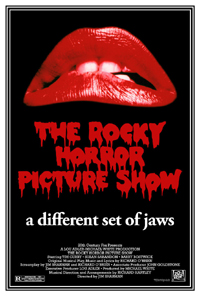

The Rocky Horror Picture Show – Jim Sharman

|

The Rocky Horror Picture Show. 1975Origine : Etats-Unis

|

Presque 40 ans après la première londonienne, l’histoire du Rocky Horror Show n’est pas terminée, et personne ne la voit s’achever. Cette comédie musicale est toujours jouée un peu partout dans le monde, que ce soit sur les planches, là où elle est née, ou dans sa version cinématographique -agrémentée du terme « Picture »-, détentrice du record de longévité dans les salles (on peut par exemple toujours la voir au Studio Galande, à Paris, qui la projette à un rythme hebdomadaire depuis 20 ans), avec la participation active d’un public tellement fidèle qu’il assure à lui seul le spectacle, méritant même parfois l’appellation de public professionnel (Sal Piro, président du fan club, a ainsi joué dans plusieurs autres comédies musicales, dont Shock Treatment, la « demi séquelle » du Rocky Horror). Cette longue histoire remonte au début des années 70 et à la rencontre entre Jim Sharman et Richard O’Brien à l’occasion de la performance londonienne d’une autre comédie musicale à succès, Jesus Christ Superstar. Directeur de la représentation, Sharman, déjà connu pour Hair, croisa la route de O’Brien, candidat au rôle d’Hérode. Pour ne pas avoir à faire des claquettes comme la production le voulait, l’acteur refusa finalement le rôle, mais resta lié à Sharman. Il lui soumit ainsi l’ébauche de sa propre comédie musicale, qui deviendra le Rocky Horror Show, dont la première eut lieu à Londres le 19 juin 1973. Le succès fut au rendez vous, et avec lui les tentatives d’exportation du spectacle, en commençant par les États-Unis dès 1974, avec le producteur Lou Adler, qui allait devenir producteur exécutif sur l’adaptation au cinéma qui vit le jour en 1975, moyennant quelques modifications pour mieux convenir à ce média. Niveau acteurs, Sharman souhaitait reprendre son casting original, s’opposant ainsi à la volonté de ses producteurs d’embaucher des vedettes confirmées (il se murmure que Mick Jagger aurait souhaité reprendre le rôle de Tim Curry). Sharman accepta finalement une réduction de son budget en échange de pouvoir reprendre les principaux acteurs de la pièce, exception faite de l’ajout des américains Susan Sarandon et Barry Bostwick. Tim Curry, Richard O’Brien, Patricia Quinn, Nell Campbell, Jonathan Adams (passant du narrateur au personnage du Dr. Von Scott) et Meat Loaf (qui jouait Eddie sur les planches de Los Angeles) sont donc présents. Notons que le Rocky Horror Picture Show est le premier « midnight movie » à être produit par une major hollywoodienne, à savoir la 20th Century Fox, bien que celle-ci ne l’envisagea pas ainsi dès le départ, mais qu’il s’y imposa tout naturellement. Inexpérimentée en la matière, la Fox eut la mauvaise idée de juger la chanson « Super Heroes » hors sujet et la supprima pour la version américaine. Bien que la version anglaise se soit depuis imposée, l’américaine reste encore disponible, tout comme la version originale en mono et celle mixée en stéréo, sortie pour la VHS en 1990 (connue pour provoquer certaines désynchronisations entre les paroles et les lèvres des chanteurs). Le film Rocky Horror Picture Show n’est pas vraiment resté inamovible à travers le temps, et en cela il suit à peu près la version théâtrale. En un sens, c’est une preuve de la faculté de renouvellement d’une œuvre capable de passer les époques sans aucune difficulté. Ce qui tombe bien, puisque c’est tout son sujet.

Brad Majors et Janet Weiss forment un joli couple, dont les fiançailles ont été entérinées au mariage de deux amis. Pour fêter ça, ils décident de rendre visite au docteur Everett V. Scott, professeur du cours où ils se sont rencontrés. Manque de chance, leur voiture tombe en panne en pleine forêt. Il fait nuit, il tombe des hallebardes, Brad et Janet partent chercher de l’aide au château voisin. Ils ne savent pas qu’il s’agit d’un lieu de débauche, le repère de Frank-N-Furter (Tim Curry), un transsexuel extra terrestre qui célèbre cette nuit la naissance de Rocky, sa créature sexuelle, en compagnie de ses domestiques et de ses invités.

L’intemporalité du Rocky Horror Picture Show trouve son origine dans un élément unique mais travaillé en profondeur : son exubérance maximale, qui brouille immédiatement toute appartenance à une époque donnée (cf. le célèbre « Time Warp ») dans le simple but de rendre la virée aussi désarçonnante pour les spectateurs qu’elle ne l’est pour Brad et Janet. La demeure de Frank-N-Furter, ce château qui a servi de cadre aux productions Hammer, forme un cadre clos dans lequel ni la crédibilité, ni la sagesse, ni la sobriété, ni la science moderne n’ont d’emprise. C’est un lieu hors de tout, un véritable rêve / cauchemar éveillé, se distinguant même de l’onirisme psychédélique (jusqu’ici la référence en matière hallucinogène) par l’énergie permanente qui y a cours. Tout ce qui s’y déroule sort de la norme et dessine un scénario à l’absurdité assumée. Chose que l’on voit souvent dans la comédie, mais avec cette différence essentielle que la fuite éperdue dans le n’importe quoi cache souvent un total manque d’idées. Faire ouvertement n’importe quoi peut être une grossière solution de facilité, ce qui en général se remarque aisément soit par un essoufflement rapide soit par un rendu tout simplement irritant au lieu d’être drôle. Jim Sharman et Richard O’Brien n’ont pas cédés à ces dérives pour la simple raison que The Rocky Horror Picture Show a été conçu avec une idée directrice, si bien résumée dans les dernières paroles de la chanson « Super Heroes » : « Et rampant à la surface de la planète, des insectes, appelés race humaine. Perdue dans le temps, perdue dans l’espace… et dans la signification« . En d’autres termes, le monde est gris, mécanique, triste. La soirée de Frank-N-Furter fut un coup de pied dans la fourmilière, dont l’impact a été accentué essentiellement à des fins comiques en y balançant un couple tout ce qu’il y a de plus niais (cf. leur chanson « Dammit, Janet ! »), très années 50, et en l’encanaillant (cf. « Touch-a, Touch-a, Touch-a Touch Me ») jusqu’à faire de Brad et Janet des disciples dépravés de Frank et de son mode de vie surréaliste.

Créer un univers qui sortirait à ce point de l’ordinaire n’est pas chose aisée. Jouant avec vigueur sur le terrain du « glam rock », et plus généralement du kitsch (qui par définition ne sied à aucune époque), O’Brien et Sharman ont d’abord mis l’accent sur l’outrance des costumes, des couleurs, des décors et autres traces visuelles. The Rocky Horror Picture Show est un film aux couleurs vives peu naturelles, allant du pastel au fluo, tranchant radicalement avec le peu que l’on voit du monde extérieur, que ce soit l’église ou la forêt. Ce qui a pour première conséquence de donner un aspect carton pâte aux lieux de l’action, en premier lieu le laboratoire de Frank (mais pas que lui : les chambres et la salle de cabaret ont le même syndrome). Quant aux costumes, conçus par Sue Blane aussi bien au théâtre qu’au cinéma, il font la part belle soit aux mélanges incongrus (la blouse verte de Frank et ses gants de vaisselle), soit aux paillettes (Columbia), soit à l’argenté (le costume spatial de Riff Raff et de Magenta, le slip de Rocky) soit au cuir sado masochiste des corsets victoriens. Très éclectiques mais pourtant liés au cadre général par le refus de la sobriété. Ce qui renforce l’impression que le château est une véritable bulle hors du temps et de l’espace, un peu à la manière de la chocolaterie de Charlie et la chocolaterie par Roald Dahl. D’une certaine façon, The Rocky Horror Picture Show se rapproche d’ailleurs des récits pour enfants basés sur le glissement d’un monde à un autre, comme dans Alice aux pays des merveilles ou Le Magicien d’Oz. Sauf que le monde parallèle du Rocky Horror, si il n’est pas moins fantasmagorique, ne joue pas sur le merveilleux mais sur la transgression de la réalité et de toutes les valeurs (esthétiques, sexuelles, scientifique…) qu’elle implique.

Quelle forme d’art est la plus à même de mener cette tâche à bien ? Et bien le cinéma, pardi ! Et plus encore le cinéma de genre, celui qui laisse la plus large latitude possible à « l’évasion », aux délires en tous genres, aux transgressions de toutes sortes. Et de fait, le cinéma et plus particulièrement le cinéma fantastique est au cœur du monde de Frank-N-Furter et de ses extraterrestres de la planète Transylvania. Rien que les deux noms cités renvoient aux deux personnages mythiques que sont Frankenstein et Dracula. De nombreux points à travers le film font la même chose : les serviteurs Riff Raff et Magenta évoquent respectivement l’assistant Igor et la fiancée de Frankenstein, le château servit de cadre aux films de la Hammer, la création de Rocky ex nihilo est la même que celle de la créature de Frankenstein (et elle reprend le même bac que l’ont trouvait dans les Hammer). Le vieux cinéma gothique est le socle sur lequel repose tout l’édifice. Ce qui peut sembler paradoxal, puisque les films de cette tendance sont plutôt marqués par la noirceur, là où le Rocky Horror est bariolé. Ce n’est certainement pas l’aspect gothique qu’ont en fait retenu Sharman et O’Brien. L’usage du cinéma gothique est plutôt fait pour ancrer le film dans un sous-genre du fantastique connoté vieillot (la Hammer était à l’agonie en 1975, et ne parlons pas du cinéma des années 30), et donc plus atypique et plus dans le ton décalé que les films contemporains (L’Exorciste et compagnie), surtout lorsque revisité par une orientation glam rock. L’aspect parodique entre bien entendu en compte, mais il ne s’agit pas d’une parodie stricto sensu. Il s’agit d’avantage d’un détournement sous forme d’hommage, incorporant ces branches délaissées du cinéma dans un cocktail explosif et excentrique. Il en va de même pour les nombreuses autres références cinématographiques, la majeure partie regroupée dans la chanson d’ouverture, « Science fiction/Double Feature », mais qu’on peut aussi retrouver ici ou là (comme la scène de cabaret sur fond du logo de la vieille compagnie RKO, prédominante avant-guerre). The Rocky Horror Show, le spectacle, démarrait dans un cinéma où l’ouvreuse (jouée par Patricia Quinn) introduisait le film du soir, c’est à dire l’histoire de Brad et Janet. Pas de ça dans le film, bien qu’il y ait bien la présence d’un narrateur servant entre autre à jouer sur le rythme lors de certaines chansons (le « Time Warp ») et à faire les transitions, mais la volonté de s’inscrire dans cette même veine des « midnight movies » et des « double features » reste présente du début à la fin. Le film, et avant lui le spectacle, ont conscience que ces films à petit budget, ont, avec leur liberté de ton, leur aspect bricolé, gagné le plébiscite d’un certain public. Il n’y à qu’à voir l’ambiance dans les cinéma fauchés (Panic sur Florida Beach en donne un très bon aperçu) pour le constater. Et il n’y a qu’à voir le culte généré par The Rocky Horror Picture Show pour voir qu’il a pleinement réussi à produire le même accueil, en encore plus intense.

Son énergie tout comme sa postérité, le film la doit aussi à ses chansons. La comédie musicale est une forme qui lui va comme un gant, non seulement parce qu’il s’agit d’un film à l’esprit rock’n’roll mais aussi parce que Sharman et O’Brien ont prit à leur compte le principal reproche adressé aux comédies musicales, à savoir l’improbabilité de ces gens qui au milieu d’aventures diverses se mettent soudainement à pousser la chansonnette. Dans l’univers extravagant de Frank-N-Furter où rien n’a de logique, cela va de soit. Et les chansons qui y sont interprétées ont elles-même une large part humoristique. Sans leur retirer leur qualité, il ne faut certainement pas leur attribuer des ambitions trop poussées dans le domaine du rock, elles sont là avant tout pour participer à l’humour décalé. Ce qui se ressent beaucoup dans la voix des différents chanteurs, chacun gardant à l’esprit que tout en chantant il continue à jouer un rôle. De la voix de crécelle de Nell Campbell à l’agressivité « hard rock » de Richard O’Brien en passant par les minauderies de Susan Sarandon et au rockabilly de Meat Loaf (« Hot Patoote / Bless my soul », un rock’n’roll très années 50), sans oublier l’éclectisme du seul Tim Curry (qui par les accents qu’il prend évoque l’homosexualité et la lubricité de son personnage) et les diverses autres performances, les variations peuvent être importantes. La musique a elle aussi été conçue pour s’inscrire dans une histoire, et à ce titre elle épouse les situations données du scénario ainsi que les personnages qui les interprète. L’unicité n’est pas vraiment de mise sur la forme, mais sur le fond tout se se mélange dans un même dénominateur commun, celui du second degré, celui du film. C’est aussi pour cette raison que le jugement de la Fox sur « Super Heroes » fut erroné : si elle n’est pas aussi entraînante que les titres qui la précèdent, la chanson marque la fin du rêve vécu chez Frank-N-Furter, achevé dans la plus totale débauche, et par conséquent le retour à la grisaille évoquée par la chanson.

Au-delà de l’adjectif « déjanté » qui le résume et le réduit bien trop souvent, The Rocky Horror Picture Show est une fenêtre ouverte puis refermée sur la folie, la fête, le sexe, l’imagination mêlés avec auto-dérision mais sans honte aucune dans un carnaval d’autant plus impressionnant qu’il se concentre avec fureur et empressement en une heure et demi. Le culte qui l’entoure depuis 40 ans parle de lui-même.