Teenage Cave Man – Roger Corman

|

Teenage Cave Man. 1958Origine : États-Unis

|

Bien à l’abri sur son gros rocher plein de cavernes, une tribu préhistorique vit sa petite vie bien pépère régie par l’antique “Loi” sanctionnant de mort quiconque irait au-delà de la rivière. Ou du moins quiconque irait et en reviendrait vivant, puisqu’il se murmure qu’outre les bêtes sauvages se trouve là-bas, dans la forêt, un “Dieu qui tue”. Profondément las de végéter sur place, de respecter des traditions péremptoires et il faut bien le dire de se repaître des quelques bestioles du coin alors que le gibier doit grouiller sur le territoire interdit, le fils du sorcier se pose des questions, s’attirant la méfiance des éléments les plus conservateurs de la tribu, c’est à dire de pratiquement tout le monde. Jusqu’au jour où il franchit le pas et la rivière avec une poignée de jeunes aventureux. Séisme en perspective dans la tribu ! D’autant que le jeune intrépide va revenir, échapper à la sanction encourue… et remettre ça !

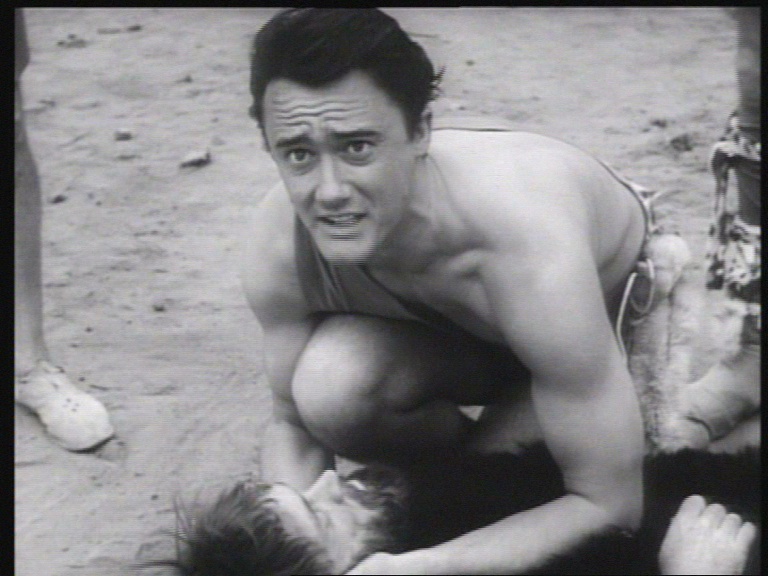

Il y a deux manières d’aborder Teenage Cave Man. La première est la plus évidente : le côté série B fauchée. Il saute aux yeux dès l’affiche, voire dès la mention d’un titre d’ailleurs tiré du chapeau par l’AIP pour suivre le mouvement des Teenage Frankenstein et autres Teenage Werewolf. De son côté, Corman donnait -et donne toujours- à son film le doux nom de Prehistoric World, qui sonne tout de même plus respectable. Cela dit, si le réalisateur est ronchon au sujet du titre, il faut bien admettre qu’il n’a lui-même pas hésité à enquiller les éléments grotesques avec un affront rare. Même à l’échelle du Corman des années 50, Teenage Cave Man s’avère bien chargé en excentricités principalement imputables au budget réduit et au tournage express (10 jours, comme souvent)… mais pas que. On se gausse souvent -et parfois exagérément- des monstres en latex tel celui d’It Conquered the World. Mais au moins, ils concentraient sur eux le potentiel risible, tandis qu’ici… Non qu’il n’y ait pas de monstres tordus : le “Dieu qui tue” répond présent, avec sa dégaine évoquant vaguement un tapir sur deux pattes. Mais d’une part il est bien trop sombre (le film étant en noir et blanc) pour qu’on puisse véritablement distinguer les défauts du costume, et d’autre part il est perdu au milieu d’autres artifices au rabais, matériels ou immatériels. Commençons déjà par évoquer l’usage d’un anglais bien châtié pour une tribu d’hommes des cavernes. Ajoutons à cela l’aspect des susdits, bien trop artificiel pour leur donner une quelconque crédibilité : ainsi Robert Vaughn (dans l’un de ses premiers rôles au cinéma) arbore cette allure de jeune premier, bien coiffé et bien propre sur lui, pour le moins surprenant de la part d’un simili Cro-Magnon. Même chose pour sa blonde amie, une starlette aux formes bien mises en valeur par un costume en peau de bête. Les autres personnages ne sont pas en reste : entre le vieux barbon qui joue aux sages et le boiteux mesquin, il n’est pas de protagoniste qui ne sonne pas faux. Mais ce n’est rien face aux quelques monstres ou animaux qui complètent le bestiaire dominé par le “Dieu qui tue” : nous avons ainsi un ours bien mal incarné par un pauvre bougre suant dans un costume en fourrure, quelques stocks shots de bon aloi, des silhouettes de dinosaures douteux à la démarche pataude, un combat de sauriens (en fait des animaux contemporains filmés en très gros plans) tout droit piqué à Tumak, fils de la jungle, une série B tournée presque 20 ans plus tôt, et même un chevreuil raide comme un piquet, probablement empaillé, qui est censé représenter un animal fraichement abattu. Le tout dans une forêt qui évoque plus les sous-bois de Californie, là où le film fut tourné (autour de Bronson Canyon) que les luxuriantes jungles préhistoriques. Et à tout cela, quoiqu’un peu plus discrètement, on peut ajouter que l’acteur Beach Dickerson décroche le record du plus grand nombre de rôles tenus dans un même film : il est un infortuné compagnon d’aventure de Robert Vaughn lorsque celui-ci se rend pour la première fois en territoire interdit, il est l’ours branlant, il est un intrus venu d’au-delà de la rivière lynché par la foule, et il est un quidam de la tribu assistant en arrière-plan à l’enterrement du premier de ces quatre rôles, dont 3 meurent pendant le film. En l’absence notable de Dick Miller (il y a par contre Jonathan Haze et, le temps d’un plan, Barboura Morris), c’est l’occasion de rendre hommage à Dickerson, un discret mais fidèle troisième couteau de Corman, auprès duquel il restera jusqu’à l’époque New World.

Avec un contenu aussi bancal, Teenage Cave Man n’a pas volé son titre gaudriolesque. Et pourtant, derrière cette façade dont il faut certes réussir à faire abstraction, nous sommes probablement face à l’un des films les plus “profonds” réalisés par Corman dans les années 50 ! C’est tout Roger, ça : réussir à allier une forme piteuse et un fond réfléchi. Alors que l’on aurait pu croire à une rudimentaire aventure à base de “monde perdu” dans le sillon des écrits d’Arthur Conan Doyle ou d’Edgar Rice Burroughs, le réalisateur privilégie une histoire aux accents romantiques annonçant déjà ses envolées militantes de la décennie suivante. Suivant un scénario de Robert Wright Campbell (Cinq fusils à l’ouest, Mitraillette Kelly et Le Masque de la Mort rouge), il évite de faire des territoires interdits l’élément central du film. Ce qui l’intéresse au premier chef est de mettre en scène un jeune homme remettant en question l’autorité des anciens incarnée par une Loi qu’il juge dépassée et même contre-productive. Clairement, il y a là-dedans l’annonce de la contreculture des années 60, elle-même née des envies de changement incarnées dans les 50s par la Beat Generation ou encore par l’émergence du rock. A ce stade, Corman avait déjà fait ou fera des films sur tous ces sujets, et Teenage Cave Man s’inscrit bien dans la logique qui est celle du réalisateur. Le héros campé par Robert Vaughn est un partisan résolu du changement, prêt à risquer sa propre peau pour combattre des principes politiques et sociaux autant que moraux. A ses yeux, la tribu vit certes en sécurité, mais le refus obstiné de voir au-delà empêche toute forme de progrès. Corsetée par une Loi sacralisée faisant de l’étranger l’origine de tous les périls, cette société a produit des individus uniformes (aucun des personnages n’a de nom), terrifiés par l’extérieur et subissant le poids psychologique de ce qui s’apparente à une superstition érigée en dogme, ou bien à une propagande ayant réussi à modeler les esprits. Ainsi, la tribu est une sorte de dictature parvenue à sa finalité : il n’y a pas besoin de contrôler les faits et gestes de citoyens eux-mêmes désireux de rester dans un entre-soi sans avenir, sans même de rêve, mais à l’immuabilité réconfortante. La nature dictatoriale cachée de ce mode de vie est incarnée par ce chef boiteux, véritable petit Goebbels haranguant la foule pour l’alerter du danger que fait peser Robert Vaughn sur la tribu. Tribu qui d’ailleurs peut céder à la panique : ainsi lynche-t-elle un étranger solitaire débarquant à l’improviste, sans même avoir pris la peine de l’écouter. L’allégorie politique est évidente et s’inscrit dans le cadre de la Guerre Froide, du récent maccarthysme, des tentations au repli et de la peur d’une sanction venue du ciel (le nucléaire). La peur est un ressort social fréquemment utilisé pour influer sur la psychologie -et donc les comportements politiques- des foules. Sans avoir l’air d’y toucher, c’est ce que Corman évoque ici, appelant ouvertement à une transgression d’interdits moins nés de la réalité du monde que de l’intérêt -ou du caractère réactionnaire- de certains. Par ailleurs, ce constat politico-social s’enrichit d’une autre question soulevée par la nature de la Loi : celle des croyances. Entre les gardiens du temple s’adonnant à l’exégèse, l’évocation omniprésente des Dieux, les diverses cérémonies et la divination pour capter la “parole divine”, la tribu vit sous une forme de théocratie ayant l’avantage de rendre la Loi “intouchable” car issue de voies métaphysiques. Ce qui nous amène au romantisme induit par le personnage de Robert Vaughn, inscrit dans la lignée de Prométhée ou de Cain : faisant preuve de raison il questionne puis transgresse le commandement littéralement tombé du ciel. Non seulement pour éprouver sa véracité, mais aussi pour libérer ses semblables de la fatalité et les rendre maître de leurs propre vie. Dans la logique religieuse, il s’agit là de sacrilège, mais dans la logique romantique -et celle de Corman- cette démarche prend la forme d’une révolution. A ceci près que les héros romantiques finissaient bien souvent par échouer en prenant au passage des allures de “maudits”, alors que celui de Teenage Cave Man provoque une étincelle qui est amenée à bouleverser l’ordre établi. Corman a l’intelligence de ne pas le faire renverser la table en un claquement de doigts : le film étant avant tout l’allégorie du monde contemporain, le réalisateur se contente de terminer sur une note d’espoir, celle d’une prise de conscience. Mais le changement ne pourra venir que d’une prise de conscience collective.

Pour Robert Vaughn, Teenage Cave Man est non seulement le pire film qu’il ait tourné, mais également l’un des pires films jamais produits. Un avis tranché qu’on peut mettre sur le compte d’un tournage aux conditions cormaniennes auxquelles il n’était probablement pas habitué. Mais a-t-il réellement vu le film ? Car s’il est indéniable que ses travers sont criants et que Corman n’a aucune gêne à les exposer -c’est aussi ce qui fait le charme de ses productions-, il est tout aussi évident que pour un film aussi foutraque, réussir à caser un discours précurseur sur les changements sociaux émergents, ce n’est pas banal. Corman prend le contrepied des rituelles “peur du rouge” et “peur de l’atome” et appelle justement à rompre avec ces peurs et avec la méfiance envers autrui. Il est temps que l’Amérique se remette en question ! Teenage Cave Man est un Corman pur jus réunissant non sans excès le Corman des débuts voué à l’exploitation et le Corman globalement plus soigneux des années 60. A ce titre et malgré sa kitscherie, on peut le classer en compagnie de ces films de transition que sont Mitraillette Kelly, Un Baquet de sang ou La Dernière femme sur Terre.