Sans peur et sans reproche – Gérard Jugnot

|

Sans peur et sans reproche. 1988.Origine : France

|

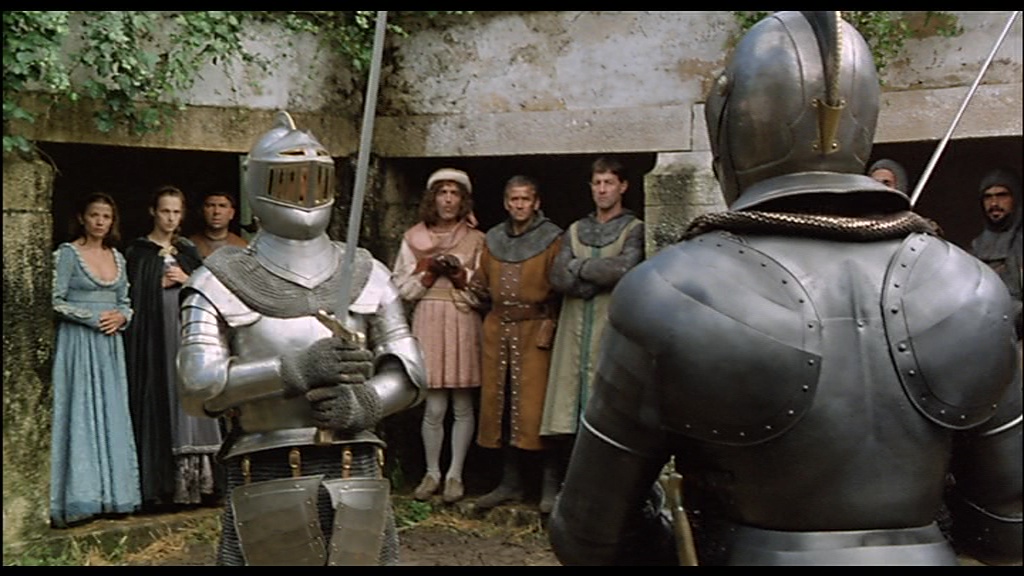

En l’an de grâce 1494, le roi de France Charles VIII s’apprête à mener sa première campagne d’Italie afin de reconquérir le Royaume de Naples en vue d’une nouvelle Croisade. A l’occasion d’une halte chez sa cousine Blanche de Savoie, au château de Carignan, il demande au capitaine Bellabre d’organiser une joute lors de laquelle ses meilleurs hommes doivent affronter le champion de la duchesse. Face à la débâcle qui se profile, Bellabre tente de laver son honneur en combattant lui-même et ne réussit qu’à se couvrir de ridicule. Réduit à assurer les arrières des troupes royales, il a désormais une dent contre l’impétueux Pierre Terrail de Bayard. Ce dernier, surpris alors qu’il se faisait éconduire par Anne de Bretagne, supplie Bellabre de l’emmener à la guerre et de lui apprendre les rudiments du métier. Le capitaine en disgrâce saisit l’aubaine, bien décidé à lui mener la vie dure. Or le jeune homme démontre une telle bravoure et une telle ardeur au combat qu’il s’attire les sympathies, jusqu’au roi lui-même, qui le sacre chevalier. Un atout de taille dans la guerre qui va bientôt opposer les français aux espagnols.

Après de nombreuses figurations dans plusieurs films français des années 70, voire un peu plus pour les plus chanceux (Michel Blanc dans La Meilleure façon de marcher), les membres de la troupe du Splendid se font une place au forceps au sein du cinéma français à la faveur des Bronzés, qui impose leur mauvais esprit très franchouillard. Les Bronzés font du ski, Le Père Noël est une ordure puis Papy fait de la résistance contribuent à accroître le phénomène. A tel point que les Thierry Lhermitte, Josiane Balasko, Anémone et autres Michel Blanc et Christian Clavier deviennent des figures incontournables du cinéma français des années 80. Certains d’entre eux nourrissent même l’envie de passer à la réalisation. Premier de cordée dès 1984 avec Pinot, simple flic (suivront Michel Blanc, la même année, avec Marche à l’ombre puis Josiane Balasko avec Sac de nœuds en 1985), Gérard Jugnot adoucit son image de français moyen en ajoutant de la tendresse à sa palette. Son film suivant, Scout toujours…, trace le même sillon suivant le modèle de la chronique douce amère de la France du début des années 60. Sa troisième réalisation marque un tournant par son ambition. Avec Sans peur et sans reproche, Gérard Jugnot cherche à s’affranchir d’un humour du quotidien pour embrasser la fresque historique. En cela, il renoue avec une certaine tradition française, celle du Bossu, du Capitan ou autre Capitaine Fracasse incarné par le vibrionnant Jean Marais dans les années 50 et 60, en moins héroïque et triomphant. Sans tourner le dos à l’humour, Gérard Jugnot met un point d’honneur à rendre crédible cette page d’histoire jusque dans ses moindres détails. Un élément sur lequel on ne l’attendait pas.

Sans peur et sans reproche n’a pas été pensé comme une parodie. Gérard Jugnot ne cherche pas à dynamiter un genre mais au contraire à l’investir pleinement tout en y apportant son œil décalé. Dans sa démarche, il se rapproche du Terry Gilliam de Jabberwocky, lui-même héritier du travail collégial effectué au sein des Monty Python dans Sacré Graal !, le merveilleux en moins. Gérard Jugnot ne cherche pas son inspiration dans un conte ou dans un mythe, préférant s’en tenir aux grandes lignes de l’histoire de France. Suivant ce canevas historique, dont il ne déroge pas, l’acteur-réalisateur dépeint la Renaissance balbutiante sous ses atours les moins reluisants. Il n’occulte ni la saleté inhérente à la condition de soldats constamment sur les routes et les champs de bataille, ni la sauvagerie qui se déploie au passage des convois militaires et dont pâtit la population des villages et bourgs traversés. Les troupes de Charles VIII placées sous le commandement du capitaine Bellabre pillent, violent et massacrent sans vergogne. Ce qui n’interdit pas une forme d’exclusivité dans les rapports humains (Bellabre jette son dévolu exclusivement sur la princesse Jeanne, cette dernière finissant par avoir une bonne influence sur lui) ou une certaine impatience de la part des femmes à la merci de l’assaillant (le caméo d’Anémone en demoiselle en détresse sentimentale, fort marrie que les soldats français la dépouillent de ses richesses plutôt que de sa vertu). Moins gentillet qu’à l’accoutumée, Gérard Jugnot ne rechigne pas non plus à s’adonner à l’humour noir, tel cet éclaireur mortellement blessés et aux doigts arrachés qui peinent à rapporter le nombre exact des soldats ennemis. Ou ces deux pauvres hères embrochés à la même lance fichée dans une porte du château, et dont l’un deux, dans un dernier râle, demande expressément à ce qu’on referme la porte sur laquelle il agonise. Il nous montre une palette élargie, souvent surprenante, qui excuse quelques facilités dignes du boulevard. Par ailleurs excellent, Gérard Darmon campe un Jacques de Mailles en grande folle tout de rose vêtu, propice à des situations ou des bons mots un peu datés. Tout à son désir inassouvi, Bayard se déshabille devant la première soutane venue, pensant être en présence de sa bienaimée Blanche alors qu’il s’agit du moine Grégoire, interprété par le regretté Bruno Carette. Du comique plus convenu, pas toujours bien senti, voire potache (les causes de l’accident mortel de Charles VIII) qui colle néanmoins parfaitement à la personnalité de Gérard Jugnot. Lui qui se fait un plaisir d’incarner les médiocres que le cours des événements pousse à acquérir un peu de grandeur, se fait également le porte-parole d’un cinéma comique que l’académie des Césars observe avec morgue et écarte systématiquement des grandes récompenses. A l’époque, il n’a connu les joies d’une nomination aux Césars que pour son rôle dans Tandem de Patrice Leconte, qui le montrait sous un jour moins unilatéralement humoristique. Cette aigreur nourrie par ce manque de reconnaissance – qui perdure encore aujourd’hui en dépit de quelques aménagements ponctuels – ressort le temps d’un discours de Bayard déclamé tel un remerciement de lauréat, un godet cabossé à la main en guise de trophée. Une mise en boîte gratuite et à l’anachronisme évident qui jure au sein d’un récit historique de bonne tenue.

Sans peur et sans reproche reprend à son compte l’ouvrage La Très joyeuse et très plaisante histoire du gentil seigneur de Bayart, qui relate la vie de l’illustre chevalier. L’auteur n’est autre que Jacques de Mailles, compagnon d’armes du chevalier Bayard que Gérard Jugnot dépouille de ses attributs chevaleresques pour le réduire à un rôle d’écrivain public. Le film compile les grands faits d’armes du chevalier mais leur offre une résonnance nouvelle à la lumière de ses réelles motivations. Dans cette démystification d’une page de l’histoire de France, Bayard n’est qu’un écuyer dépourvu d’instruction mais non d’ardeur. Une ardeur qu’il met à profit pour impressionner la duchesse Blanche de Savoie, amie d’enfance qu’il rêve de faire sienne au mépris des conventions de l’époque. Sauf que la duchesse n’est pas libre de ses choix, contrainte de taire ses sentiments au profit du jeu des alliances initié par son illustre cousin dans le but d’assouvir sa soif de conquêtes. Aux yeux du Roi, elle n’est qu’une simple monnaie d’échange. Un statut quelque peu dévalorisant que l’amour immodéré que lui voue Pierre Terrail de Bayard contribue à accroître. Bayard est un bloc de frustration aux hormones en ébullition. Un animal en rut dont la bravoure au combat n’a d’égal que son envie de saillir sa bienaimée. Le pucelage de plus en plus pesant, Bayard finit par culbuter sa belle au milieu des obsèques de son bon Roi. Le tact et la subtilité lui sont des concepts totalement étrangers. Il a beau mettre en avant ses valeurs chrétiennes, déplorant le comportement de sauvage de Bellabre et ses hommes, il ne vaut guère mieux dès qu’il s’agit d’assouvir ses plus bas instincts. Le romantisme en prend un sacré coup, tout comme la figure du preux et valeureux chevalier. Le moindre de ses faits d’armes (son duel à mort face à Sottomayor, la défense du pont du Garigliano face aux troupes espagnoles) est ainsi remis en perspective par rapport à l’amour qu’il porte à Blanche. Il affronte le capitaine espagnol, auquel Blanche a été promise par le jeu des alliances royales, dans le souci de la garder sienne. Quant à son acte héroïque où il affronte seul l’armée espagnole, il n’est motivé que par la protection de celle qui accouche de son enfant. Le chevalier Bayard du film n’a rien d’un vaillant défenseur du Royaume. Il ne se bat que pour lui-même et la préservation de son pré carré avec une sauvagerie sans limite. Gérard Jugnot s’en amuse et conclut son récit sur une fin faussement doucereuse où les amants sont mariés par un homme d’église qui réprouve ouvertement leur union mais agit contre son gré sous la menace d’un effrayant tromblon. En ces temps reculés, nous dit-il, même les plus beaux sentiments ne peuvent s’exprimer sans une certaine violence.

Vaillant représentant de la petitesse du genre humain, Gérard Jugnot s’ingénie à remettre les figures héroïques les pieds sur terre. Il n’y a pas plus de grandeur d’âme chez Bayard que chez Bellabre. La différence se joue dans le regard des autres et la manière dont les faits sont rapportés et enjolivés. Gérard Jugnot réussit son hardi pari. Sa fresque historique s’avère aussi drôle qu’original dans le contexte du cinéma comique français de l’époque. Il parvient à trouver le bon équilibre entre humour et aventure, démontrant une saine ambition qui malheureusement s’est heurtée à la frilosité du public. Son refus de l’humour facile (l’opposition passé-présent qui fera le succès des Visiteurs, co-écrit par son compère Christian Clavier) au profit d’une vraie fresque barbare aux personnages secondaires savoureux parmi lesquels Ticky Holgado, mi médecin de campagne mi inventeur, ou le débutant Patrick Timsit sous la couronne du Roi Charles VIII.