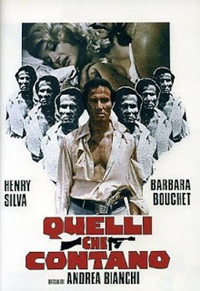

Quelli che contano – Andrea Bianchi

|

Quelli che contano. 1974Origine : Italie

|

Ça devient n’importe quoi, la mafia sicilienne : non seulement les parrains Ricuzzo Cantimo et Turi Scannapieco se marchent sur les pieds, mais en plus l’un d’eux s’est mis à faire transiter sa drogue dans des cadavres d’enfants, comme la police l’a découvert après un accident de voiture. Responsable du secteur au sein des assemblées mafieuses, Don Cascemi entend mettre bon ordre à cette pagaille. Pour cela, il embauche Tony Aniante (Henry Silva), natif de Sicile mais formé aux États-Unis, à qui il demande d’éviter de faire trop de vagues. Aniante se met à la tâche avec comme stratégie de provoquer la destruction mutuelle des deux immatures parrains. Il a aussi peut-être un compte personnel à régler.

Il y avait Yojimbo, il y avait Pour une poignée de dollars, et il y a désormais Quelli che contano. Du moins la même histoire de l’électron libre venant s’interposer entre deux clans pour mieux les manipuler. Car si Andrea Bianchi reprend bien le schéma qui a donné deux classiques lors de la décennie précédente, il convient d’admettre qu’il ne prétend jamais faire de son film l’équivalent au polar des films d’Akira Kurosawa et de Sergio Leone. L’esprit d’initiative qui caractérisait ces deux productions est ici globalement absent, au point qu’on puisse même dire que Quelli che contano n’est que la resucée du Leone transposée dans le monde contemporain de la mafia… Voire plus encore : plutôt que d’investir les décors urbains généralement de mise dans le petit monde du « Poliziottescho », Bianchi situe son histoire dans le cadre à demi rural d’une petite ville sicilienne décrépite faisant outrageusement penser aux bourgs reculés que l’on retrouve dans les westerns spaghettis. Dans le même ordre d’idées, les rudes gaillards crasseux et transpirant qui officient en ces lieux incarnent les personnages traditionnels du western spaghetti. Et que dire enfin de la mélodie sifflotée par Tony Aniante à certains moments, si ce n’est qu’elle renvoie directement au personnage joué par Charles Bronson dans cet autre western leonien qu’est Il était une fois dans l’ouest ? Rajoutons que globalement la musique du film pourrait aussi bien avoir été utilisée dans un western, d’ailleurs les sonorités de l’instrument joué par un paysan au détour d’une scène d’embuscade est sans équivoque… Le doute n’est pas permis : que cela soit par audace ou par facilité, Bianchi a voulu coller au plus près de Sergio Leone, aussi bien de Pour une poignée de dollars que d’Il était une fois dans l’ouest. Aniante affiche ainsi un profil similaire à celui de l’homme sans nom de Clint Eastwood : lui aussi semble débarquer comme un cheveu sur la soupe, lui aussi est taciturne, lui aussi navigue entre deux feux, lui aussi a un objectif qu’il garde sous silence et qui se révélera être une vendetta personnelle dévoilée par flashbacks. L’élève ne vaut cependant pas le maître, et bien qu’il demeure un acteur bien adapté à ce genre de prestations renfrognées, Henry Silva souffre de la façon dont le scénario utilise son personnage. Bien trop simplistes sont ses allées et venues d’un camp à l’autre pour faire monter la mayonnaise jusqu’aux règlements de comptes finaux (un entre les deux clans, un pour supprimer Aniante, ce dernier dans une vaste plaine ensablée qui a tout du désert). Bien trop rudimentaire est également la mise en scène fournie par Bianchi, qui se contente en gros de plans iconiques faciles. L’insolence supérieure véhiculée par Eastwood ou Bronson avec la complicité d’un Leone poussant la théâtralité dans ses derniers retranchements, c’est à dire à la limite de l’auto-parodie, fait cruellement défaut. En orchestrant le semblable démarquage de films aussi forts, Bianchi ne pouvait que susciter la comparaison, et celle-ci n’est évidemment pas à son avantage.

Cependant, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit : le spectacle est d’honnête facture, et vu les horreurs que Bianchi a pu réaliser par la suite (il s’agit là de son premier vrai film, après deux remodelages pour le marché italien de films pré-existants), il s’en sort bien. Sans le plan d’ensemble que fournissait la vision de Leone, Quelli che contano se réduit à n’être qu’un petit film, mais il n’y a rien de répréhensible à cela. D’autant qu’il dispose de qualités -et de défauts- qui lui sont propres et qui lui permettent de ne pas être un remake en bonne et due forme. Rayon qualité, on retrouve déjà le lieu de tournage, qui en profitant de ses similitudes avec les cadres de western apporte une aridité bienvenue. Pas celle de la chaleur du désert, encore que le climat soit lourd aussi, mais plutôt une aridité coïncidant avec l’aspect rugueux visé par Bianchi avec parfois un peu trop d’insistance (plusieurs scènes gores complétement inutiles, qui préfigurent le grotesque Manoir de la terreur), et plus souvent avec un certain succès. Le patelin dans lequel se déroule l’intrigue est admirable : des maisons décrépites et des côtes escarpées caractérisent ce coin paumé de Sicile où la mafia fait la loi. En un sens, même le flagrant manque de charisme des deux mafieux locaux, sans parler des culs-terreux qui les assistent, participe à ce sentiment de désolation. Dans un tel contexte, il ne peut y avoir que de la violence jusqu’à l’écroulement final. Au dessus de la mêlée, éduqués et malins, Aniante et son employeur (qui lui est un parrain plus conforme aux standards du genre) ne peuvent que mener à bien leur mission, profitant de la bêtise qui règne pour mieux réussir la manipulation escomptée. Il s’en faut pourtant de peu pour que tout tourne à l’aigre, y compris le film. Cela tient au couple de sous-Roméo et Juliette -l’homme venu d’un clan, la fille de l’autre- qui s’aiment par-delà les clivages et qu’Aniante entreprend d’aider. De quoi verser dans un conformisme pesant… Bianchi se sort habilement de cette ornière en réduisant cette sous-intrigue à la portion congrue et surtout en la ravalant crument à son statut d’amourette à l’eau de rose emprisonnée dans un milieu foncièrement éloigné de celui des amants de Vérone. Guère distingués, les Cantimo et les Scannapieco ne sont pas les Capulet et les Montaigu, et les états d’âme de deux post-adolescents apparaissent vraiment déplacés. Bianchi ne prend pas de gants pour la traiter pour ce qu’elle est. Autre écueil potentiel : la femme de Don Cantimo (Barbara Bouchet), ex prostituée nymphomane ramenée d’Amérique. Il va sans dire qu’elle se jette sur le brave Aniante dès que son mari a le dos tourné, ce qui menace pendant un temps de parasiter les ambitions d’Aniante. De cette péripétie qui apparait d’abord inutile, Bianchi fait un syndrome supplémentaire de la dévastation de ses mafieux aux petits bras : non seulement il est plutôt mal venu pour un parrain d’avoir une telle femme, mais en plus ledit parrain trouve la situation plutôt enivrante, lui qui a pour fantasme de connaître les aventures sexuelles de sa femme. Aniante survole cette situation en homme froid et déterminé, avec le mépris qu’un vrai ponte se doit de porter à des choses aussi minables. Et là encore, il ne prend pas de gants, traitant la femme comme de la merde. Il pourrait largement se permettre de traiter les hommes des deux clans de la même manière, si sa mission n’avait pas exigé davantage de manipulation.

S’il veut formellement se rapprocher des films de Sergio Leone, Andrea Bianchi réussit dans le fond à être en fait plus proche de Lucio Fulci et de sa Longue nuit de l’exorcisme, autre film qui sur un sujet totalement différent traitait lui aussi avec fort peu de délicatesse d’une ruralité italienne pratiquement dégénérée (pour en faire ce qu’ils en font, les deux Dons ne méritent vraiment pas d’être associés à la mafia, généralement plus subtile). Vu sous cet angle, Quelli che contano réussit amplement à faire pardonner le global manque d’inspiration avec lequel il reproduit les poncifs des films de Leone. Ce qui fait qu’il mérite le détour.