Les Derniers jours de Pompei – Mario Bonnard, Sergio Leone

Après une vingtaine de films en tant qu’assistant réalisateur ou réalisateur de seconde équipe auprès de gens tels que Robert Wise (sur Hélène de Troie) ou encore Mervyn LeRoy (sur Quo Vadis), il était grand temps que Sergio Leone dirige son premier film. Manque de bol, lorsque l’heure fatidique arriva, ce fut pour pallier à l’absence de Mario Bonnard, qui tomba malade dès les premiers tours de manivelles des Derniers jours de Pompei. C’est ainsi que même si Leone réalisa pratiquement l’intégralité du film, il n’est pas crédité comme en étant le principal réalisateur. Gageons que le vaniteux et méticuleux réalisateur d’Il était une fois dans l’ouest s’en montra satisfait, puisqu’en tant que remplaçant il dût hériter d’une production déjà mise au point par Mario Bonnard, d’après un script signé conjointement par Leone lui-même, accompagné de futurs grands noms comme Sergio Corbucci, Duccio Tessari ou Ennio De Concini (une fois passés réalisateurs, les deux premiers s’empresseront d’ailleurs de lui faire de l’ombre). Connaissant la nature pour le moins égocentrique et vaniteuse de Leone, qui aimait à contrôler ses films dans les moindres détails en partageant sa gloire le moins possible, il est fort peu probable que l’homme ait été ravi qu’on lui rappelle ses très impersonnels Derniers jours de Pompei, même si ceux-ci sont loin d’être mauvais.

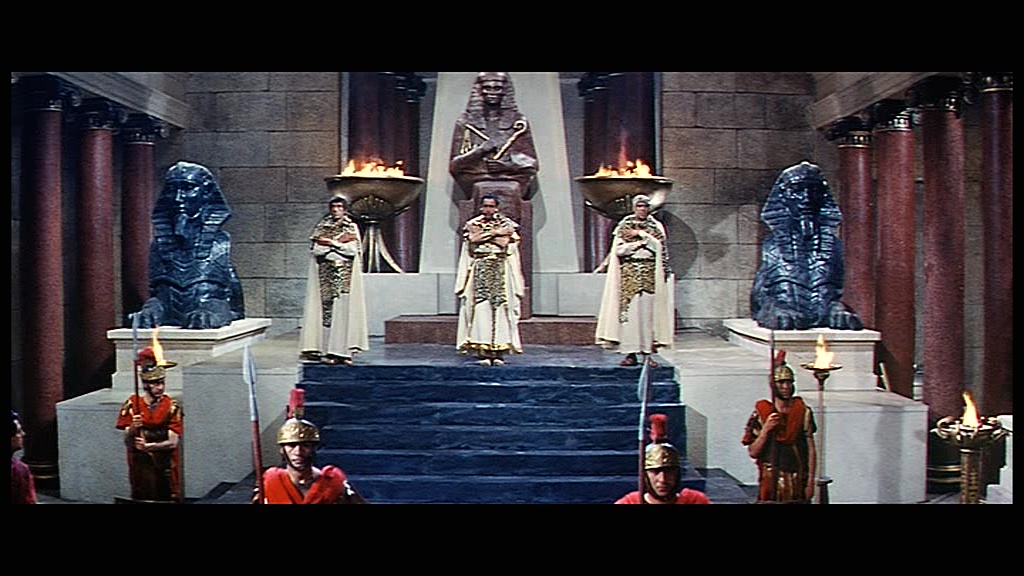

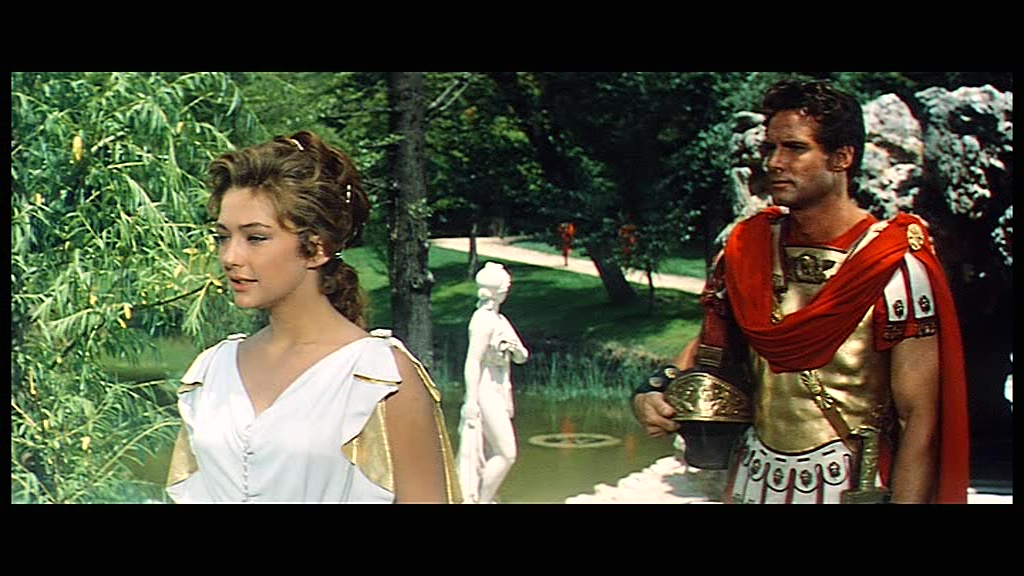

La cinquième adaptation du roman Les Derniers jours de Pompei par Edward Bulwer-Lytton (c’est sûr que pour le côté novateur, on repassera), et certainement pas la plus ambitieuse, reprend le canevas littéraire bien connu. En l’an 79 de notre ère, le centurion Glaucus (Steve Reeves) est de retour chez lui, à Pompei, après avoir bravement défendu les intérêts romains en Palestine. Quelle n’est pas sa colère lorsqu’il s’aperçoit que son père est mort assassiné ! Ce meurtre est l’œuvre des chrétiens, lui dit-on. Les adeptes du Christ se livrent régulièrement aux massacres et aux pillages, dessinant toujours la croix honnie sur le lieu de leurs méfaits. Bien décidé à venger la mémoire paternelle, Glaucus se serait certainement laissé aller à des éventrations pas très catholiques si il n’était tombé sur la belle Ione, fille de l’empereur, sur sa servante aveugle Nydia et sur le gentil bandit Antonius, tous des chrétiens ou sympathisants qui vont le mettre sur la voie d’un complot ourdi par quelques sinistres individus hauts placés.

Si il est assez rare que les péplums italiens se penchent sur le cas des persécutions romaines à l’encontre des chrétiens, celui-ci ne s’aventure pas bien loin en dehors des sentiers battus, la principale orientation étant une fois de plus la lutte entre les gentils opprimés et les méchants puissants perfides. Glaucus est la tête de proue de la première catégorie, celui qui porte l’espoir sur ses larges épaules. Tout est mis à l’œuvre pour faire de lui une icône : une force incroyable (il est capable de tenir le corps à corps avec un lion !), un courage infini (il n’hésite pas à poursuivre une carriole lancée à toute berzingue pour sauver Ione), un cœur gros comme ça (son amour pour Ione), des défauts excusables (la volonté de venger son père), une intelligence hors norme (il voit au-delà des apparences), une humilité tout à son honneur (bien qu’étant centurion, il refuse les facilités du pouvoir)… Il n’est pas un demi-dieu, mais presque. Quant à Ione, sa copine, fille du Préfet, elle est la sage demoiselle en détresse. Les mêmes caractérisations seront résumées sommairement pour le bandit Antonius et pour la servante Nydia, leur relation faisant clairement écho à celle de Glaucus et Ione. Et c’est là le talon d’Achille de ce péplum, partagé par beaucoup d’autres : malgré la perfection partagée des deux côtés, il n’en reste pas moins que la hiérarchie sociale est respectée. Chacun reste à sa place, Antonius et Nydia se contentant de jouer les utilités une fois leurs gentils maîtres convaincus du complot contre les chrétiens. Cette vision assez conformiste est empreinte d’une bonne dose de christianisme, justement : tout relève de la fatalité, et si Glaucus et Ione leur sont supérieurs, c’est qu’ils ont été destinés ainsi. La vision donnée de tous les chrétiens devient à la longue franchement horripilante : leur soumission, leur volonté de devenir des martyrs pour prouver leur innocence les conduit aux pires absurdités, comme par exemple ne pas déprogrammer une cérémonie où les gardes prétoriens viendront forcément les chercher pour les conduire ensuite dans des geôles où ils subiront la torture jusqu’à ce que jeux du cirque s’ensuivent. Le scénario idéalise les chrétiens à outrance, et se trouve du coup à deux doigts de sombrer dans la propagande (étonnant que le communiste Corbucci ait été mêlé à ceci…). Le fait qu’il s’agisse d’un vrai film de péplum et d’aventure, avec une histoire de complot très finement menée sauve la baraque. Les racines littéraires s’y ressentent beaucoup. Les intrigues de palais n’ont pas été brodées sur un coup de tête et au moins sur ce plan-là le film reste captivant.

Il est même dommage que ce qui fut puisé chez Bulwer-Lytton n’ait pas été poussé au delà, le scénario se contentant du strict minimum. Car si le livre décrivait avec autant de manipulation le calvaire des chrétiens (peut-être en un peu moins romancé), il s’attardait également beaucoup sur la nature du régime romain, et principalement sur ses composantes culturelles qui furent assimilées par la force. Cette constatation est reprise à un degré minime dans le film. Suffisamment en tout cas pour ne pas condamner les “méchants” avec autant de certitudes qu’il ne s’en était fallu pour susciter la compassion avec les chrétiens. Ainsi si la femme du Préfet (suspecte dès le premier coup d’œil) ou Arbacès, le prêtre d’Isis, agissent comme ils le font, cela ne s’explique plus par la destinée. Tous deux reproduisent le schéma avec lequel leurs propres civilisations (respectivement : la Grèce et l’Égypte) furent inféodée à l’empire romain. La violence appelle la violence, et les chrétiens font office de défouloirs pour ces oppressés qui peuvent récupérer une partie de ce qu’ils ont perdu en mettant leurs pillages et leurs crimes sur le dos des adorateurs du Christ. Ils n’ont plus grand chose à perdre et tout à y gagner. La traîtrise de Julia prend ainsi une signification bien plus ambiguë lorsqu’elle en révèle la nature à son mari avant de l’assassiner. L’éruption finale est certes une vengeance des Dieux (ou de Dieu selon les points de vue) en rapport avec la corruption de Pompei, mais elle ne s’applique finalement qu’à un ensemble de choses, et non à des victimes désignées. C’est probablement pourquoi toute la cité en souffrit, chrétiens ou romains. Dieu reconnaîtra les siens, comme on dit. Et le spectateur profitera du long spectacle proposé, digne des meilleurs films catastrophes des années 70. Entre deux stock shots de volcans en activité se trouve la destruction intégrale d’une ville (souvent construite avec des maquettes), d’abord par le biais d’un tremblement de terre, puis par les cendres dégagées et enfin -le plus spectaculaire- par des effets pyrotechniques représentant les roches incandescentes rejetées par le volcan (des pyroclastes, qu’on appelle çà). Tous les attrayants décors s’effondrent sur la foule paniquée, et tel un enfant joueur Leone semble bien apprécier d’envoyer valdinguer tout un plateau de tournage. Il n’en fallait pas plus pour que Les Derniers jours de Pompei version 1959 n’emporte l’adhésion.