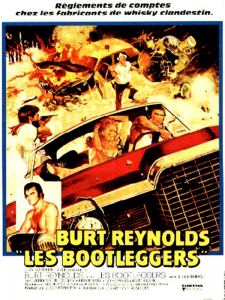

Les Bootleggers – Joseph Sargent

|

White Lightning. 1973.Origine : États-Unis

|

Alors qu’il purge une peine de prison pour fabrication et transport de whisky clandestin, Gator McKlusky (Burt Reynolds) apprend de la bouche de sa cousine la mort de son frère Donny. Tout porte à croire que le shérif du comté de Bogan, J.C. Connor (Ned Beatty), soit le coupable. Après une tentative d’évasion qui tourne court, Gator demande à jouer les indics pour le fisc en échange de sa libération, conscient qu’il n’y a que par ce biais là – le shérif perçoit des pots-de-vin pour fermer les yeux sur la fabrication d’alcool de contrebande – qu’il pourra le faire tomber. Sur place, il se heurte dans un premier temps au manque de coopération de son contact, Dude Watson (Matt Taylor). Puis ce dernier finit par l’introduire dans la boucle du trafic en le présentant à Roy Boone (Bo Hopkins), une petite frappe qui s’occupe de la livraison. Méthodiquement, il note toutes les informations susceptibles de faire tomber le shérif tout en essayant de comprendre comment son frère a pu avoir affaire à lui alors qu’il n’avait jusque-là jamais eu de problèmes avec la police.

En quelque sorte délivré par Delivrance, Burt Reynolds devient enfin un visage incontournable du cinéma américain des années 70 après une dizaine d’années à écumer les plateaux de tournage. Sans marcher sur les plates-bandes de Clint Eastwood, à l’éclectisme plus marqué, ni sur celles de Charles Bronson, plus taciturne et premier degré, il finit par tracer son propre sillon, mélange de cinéma d’action et d’humour, avec une prédilection marquée pour la cambrousse américaine. Burt Reynolds est un acteur rural. Il dédaigne les beaux costumes au profit de tenues plus décontractées, voire pas de tenues du tout. Pas entièrement nu non plus, il ne faut pas pousser. Cette primeur, il la réserve à la presse à l’occasion de cette célèbre photographie de Francesco Scavullo parue dans le magazine Cosmopolitan en 1972. En revanche à l’écran, il n’est jamais le dernier à tomber la chemise. C’est ainsi torse nu qu’il nous apparaît ici à l’écran, affublé du surnom de Gator (Croco dans la version française), avant de se voir vivement conseiller d’enfiler sa chemise de détenu pour se rendre au “parloir” où sa cousine l’attend pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Plus tard, après que la police fédérale lui ait fait ses dernières recommandations et lui ait fourni une voiture, sa première action se résume à jeter cravate et veste de costume en signe de rejet du conformisme social. Gator McKlusky se voit comme un rebelle. Au volant de son bolide, il se sent revivre et prêt à défier l’autorité. Une illusion de liberté dans ce coin d’Amérique qui se donne elle-même l’illusion de renouer avec l’Amérique des pionniers.

Les Bootleggers emprunte une trame qui fleure bon le western. En dépit de parents bien vivants auxquels il rend une rapide visite de courtoisie pour ne plus revenir sur le sujet par la suite, Gator McKlusky a tout du cowboy solitaire. Un cowboy avec sa petite réputation – c’est un as du volant et il a fait de la taule – qui vient dans le comté de Bogan dans un but bien précis. Un comté qui vit entièrement sous la coupe du shérif J.C. Connors, sorte de bon samaritain pour tous les citoyens qui s’acquitteraient d’une petite obole à son intention. Entre autres choses, il est prêt à fermer les yeux sur la fabrication et la vente d’alcool de contrebande à condition de toucher son petit pot-de-vin régulier. Il s’arrange avec la loi comme il s’arrange avec sa conscience. Il n’hésite pas à se servir du lac du coin comme sépulture aux imprudents qui auraient eu l’audace de ne pas cadrer avec sa vision des choses. Et toujours avec la complicité sans faille de ses hommes avec lesquels il partage équitablement le moindre pot-de-vin, estimant qu’ils ne touchent pas assez du contribuable. En tout cas pas suffisamment pour que leurs familles bénéficient du confort dernier-cri auquel tout bon américain a droit. Connors a l’amour de la patrie chevillée au cœur et au corps, mais celle d’avant. L’Amérique qui savait garder les Noirs à leur place et non pas celle qui s’ouvre à l’intégration raciale dans les écoles ou leur donne le droit de vote. C’est un homme du passé, exerçant son métier tel qu’il a vu ses prédécesseurs l’exercer, et voyant d’un mauvais œil les soubresauts qui agitent son pays. Il abhorre ces damnés hippies qui s’élèvent contre la souveraineté de l’État ou cette envie du fisc de venir lui chercher noise alors qu’il mène sa barque dans le respect de certaines traditions sudistes. Pour lui, cela ne peut signifier qu’une chose, que les communistes gangrènent le pays de l’intérieur en investissant les plus hautes sphères de l’État. En somme, rien ne va comme il voudrait. Sa patrie vacille et lui s’accroche désespérément à son Royaume, ignorant les recommandations à la prudence. Connors n’en est plus là. Il a depuis longtemps outrepassé les limites de sa fonction, aveuglé par sa vision des choses et son train de vie confortable. Citadin humilié par des rednecks pour son premier rôle (toujours Delivrance), Ned Beatty incarne cette fois lui-même la menace. Une menace sourde et pesante qui avance sûre de son fait, avec la bonhommie de façade du patriarche persuadé de son bon droit. Pas impressionné pour un sou, Gator souhaite d’abord le jauger, cherchant à le défier du regard avec son air effronté, sans vraiment trop savoir sur quel pied danser avec lui.

En ces temps mouvementés, le film pourrait voir s’affronter deux conceptions de l’Amérique. Or Gator ne diffère guère de J.C. Connors. Il est issue du même moule. Lui aussi s’abreuve à la même source d’alcool frelaté, rejouant en mode mineur les grandes heures de la Prohibition. Qu’un type comme J.C. Connors se rince sur son dos l’indiffère. Il n’a rien d’un preux chevalier parti en croisade contre les magouilles d’un col blanc. Le shérif devient un problème dès lors qu’il s’en est pris à l’un des siens, en l’occurrence son frère cadet. C’est ce frère, Donny, qui fait souffler un vent nouveau dans cet Arkansas harassé de chaleur. Une légère brise à l’échelle du film. Donny, on ne l’aperçoit que lors de la superbe et muette scène d’ouverture, sans que nous soit précisé lequel des deux hommes ligotés il est. Il demeure longtemps qu’un prénom et un statut, celui de frère de. Les raisons de sa mort ne trouveront leur explication qu’à l’aune du dernier acte, exprimant le malaise grandissant qui sévit aux États-Unis. Face à cette jeunesse aux élans progressistes, le pays vacille sur ses fondations et n’a que sa violence à leur opposer. De la violence, Les Bootleggers en contient mais dénuée de toutes portées politiques. Le sort de Donny et le pourquoi de sa mort relèvent de l’anecdote. Simple toile de fond de ce film d’action qui offre une place majeure à l’automobile. Les Bootleggers épouse les formes de la personnalité inconséquente et triviale de son héros. Vaguement torturé par ce statut de balance dont il hérite par choix, et mollement sermonné par ses parents à ce sujet, Gator agit finalement comme il l’a toujours fait, à sa guise. L’aspect policier de l’intrigue se résume à quelques noms couchés sur un bloc-notes et la fouille du bureau de Big Bear. Des actions menées en dilettante et sans réel souci de se cacher de ses compagnons (le couple Lou – Roy Boone), ce qui en dit long sur l’impunité dont il se croit investi. Au volant de son bolide – offert par l’État – il agit de même. Il fonce à toute berzingue, se joue des policiers avec délectation au prix de cabrioles osées accueillies avec une admiration non feinte par ses poursuivants. Impulsif, charmeur et tête brûlée, Gator McKlusky joue les vengeurs sans l’air d’y toucher, avec un goût prononcé pour la surprise qui éclabousse. Et le film de s’achever sur une cérémonie funéraire à la portée symbolique, point final d’une vie de patachon et ouverture concomitante d’un nouveau chapitre d’une vie frappée du sceau de la rédemption.

Vieux routier de la télévision et du cinéma, capable de fulgurances (Les Pirates du métro) comme de tristes défaillances (Les Dents de la mer 4 : La Revanche), Joseph Sargent s’acquitte de sa tâche avec l’assurance du professionnel blasé. A ne pas vouloir emprunter une voie précise, ou relancer son récit par des événements forts, Les Bootleggers oscille entre la curiosité du début, l’incrédulité du développement et la déception de ce final expédié. Une formule néanmoins payante aux États-Unis puisque le film connaîtra une suite (Gator… le doublage français a dû être ravi) réalisé par Burt Reynolds en personne. Après tout, on est jamais si bien servi que par soi-même.

Ned Beatty est décédé, il y a quelque jours. Je me demande si cette critique n’a pas été faite pour la circonstance. Pour ce qui est du film, la critique de Benedict m’a permis de me décider. Burt Reynolds est un acteur que j’aime bien mais il n’a aucun film qui passe à la postérité. Charles Bronson avait Un justicier dans la ville et Il était une fois dans l’ouest, et Clint Eastwood Le Bon, la brute et le truand et L’Inspecteur Harry. Son rôle le plus mémorable c’est celui d’un mâle alpha qui se fait dégager face à des redneck dans Delivrance, pas le genre de personnage qu’on a envie de faire rappeler.

La mort de Ned Beatty a apporté une actualité au texte qui n’était pas prévue, la rédaction de celui-ci ayant commencé avant son décès.

Pour une fois que vous etes raccord avec l’actualité, bon après je doute que vous allez faire une critique sur Fast and Furious 9 avant 2050.

Nous rendons régulièrement hommage à quelques figures du cinéma que nous aimons. Stuart Gordon et Dick Miller l’an dernier, Bertrand Tavernier cette année, pour ne citer que les exemples qui me reviennent. Pour ce qui est des sorties en salles, cela reviendra avec le temps… et l’envie.

Quand vous écrirez sur Fast and Furious, j’aurais hâte d’y être , je pense que je vais bien rigoler.