Le Repaire du ver blanc – Ken Russell

|

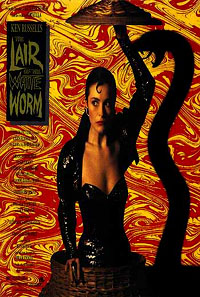

The Lair of the white worm. 1988Origine : Royaume-Uni / Etats-Unis

|

Étudiant en archéologie, Angus Flint (Peter Capaldi) a quitté son Écosse pour l’Angleterre, où il effectue des fouilles près de la pension des soeurs Trent, où il loge. Sa grande trouvaille est le crâne d’une bête inconnue, qui pourrait très bien avoir été le ver blanc, monstre légendaire local qui fut vaincu en son temps par Lord D’Ampton, dont le descendant James (Hugh Grant) vit encore dans le coin. Peu de temps après sa découverte, le crâne disparaît. Si l’on ajoute ce vol à la découverte au repaire du ver blanc d’une montre ayant appartenu au père Trent, disparu avec sa femme l’année précédente, il y a de quoi se demander si quelqu’un dans le coin ne se livrerait pas à l’adoration de la bête mythique. Comme par exemple la sophistiquée Lady Sylvia Marsh (Amanda Donohoe), qui vit seule dans son grand manoir.

Bien que je m’apprête à le faire, on ne devrait plus présenter Ken Russell, le provoquant réalisateur britannique qui alla bien au-delà des limites de la tolérance de la Warner, des comités de censure nationaux et de la critique avec ses Diables, orgie cinématographique blasphématoire mettant en évidence son goût pour le sexe et l’anticléricalisme. Sa filmographie ne se limite pourtant pas à ce seul film, puisqu’on lui doit aussi et entre autres les baroques Tommy et Lisztomania (le premier pour les Who, le second pour le seul Roger Daltrey) ainsi que le post-psychédélique Au-delà du réel. Ayant rejoint la catégorie des réalisateurs indésirables à Hollywood, Russell retourna dans son Angleterre natale au milieu des années 80 pour y tourner deux films fantastiques indépendants, Gothic et Le Repaire du ver blanc. Le premier s’immisce le cercle des auteurs romantiques anglais, et principalement Mary Shelley, pour nous dévoiler la naissance du roman Frankenstein. Le second constitue l’adaptation d’un livre de Bram Stoker, auteur de Dracula. Ainsi, pas de jaloux, les créateurs des deux principaux mythes fantastiques du XIXème siècle sont mis sur un pied d’égalité. Ils passent tout deux à la moulinette de l’imagination de Russell, qui n’entend ni respecter les vrais évènements ayant conduit à l’écriture de Frankenstein, ni rester fidèle au récit de Stoker.

Situé dans la campagne anglaise profonde, utilisant un Lord comme l’un des personnages principaux, prenant pour sujet un rite païen impliquant un monstre à la Lovecraft, Le Repaire du ver blanc aurait très bien pu être un film à l’ancienne. Dans les décors extérieurs, on songe d’ailleurs aux productions Hammer très “british” et très rurales, type Le Chien des Baskerville, La Gorgone ou autres La Femme reptile (ce dernier disposant même d’un sujet assez similaire) . La lande, le bois, la colline rocailleuse, la nature (très belle d’ailleurs) est propice aux vieilles légendes comme en foisonnaient en leur temps les films avec Peter Cushing et / ou Christopher Lee. Le Lord, l’architecte, les paysannes, la Lady, le manoir classieux, et même le flic de campagne, tout cela contribue aussi à enraciner le film dans une tradition fantastique britannique, ce qui en plein milieu des années 80 était devenu chose assez rare. Mais bien entendu, Ken Russell n’est pas homme à rendre hommage. Il ne fait pas qu’exploser le roman de Stoker, il foule aussi du pied le fantastique anglais conventionnel, en lui incorporant une foule de délires qui si l’on ne connaissait pas le réalisateur aurait très bien pu passer pour de criantes démonstrations dignes de séries Z. La démarche du réalisateur s’apparente en fait à de l’ironie post-moderne, puisque pour le coup, on peut dire que Russell revisite les traditions fantastiques héritées de Stoker et de la Hammer en les tirant vers un humour absurde et provocateur qu’il ne met jamais en relief. Le Repaire du ver blanc n’est nullement une parodie, pas même une série B comique comme le cinéma américain en produisait alors à la pelle sous l’influence de Freddy Krueger, et ne cite même jamais ses sources. Libre au spectateur de considérer ce spectacle saugrenu comme un monument kitsch, et libre à lui également d’y déceler de l’humour. Tout dépend de l’interprétation que l’on se fait des images, guère soutenues par un bien mince scénario. Par contre, que l’on considère le film comme un nanar ou comme un exemple d’humour british à la sauce Russell, on ne peut pas lui enlever de vouloir jouer l’originalité. Le mariage entre traditions contemplatives et “russelleries” grotesques aboutit à un film fascinant auquel on ne peut trouver d’équivalent.

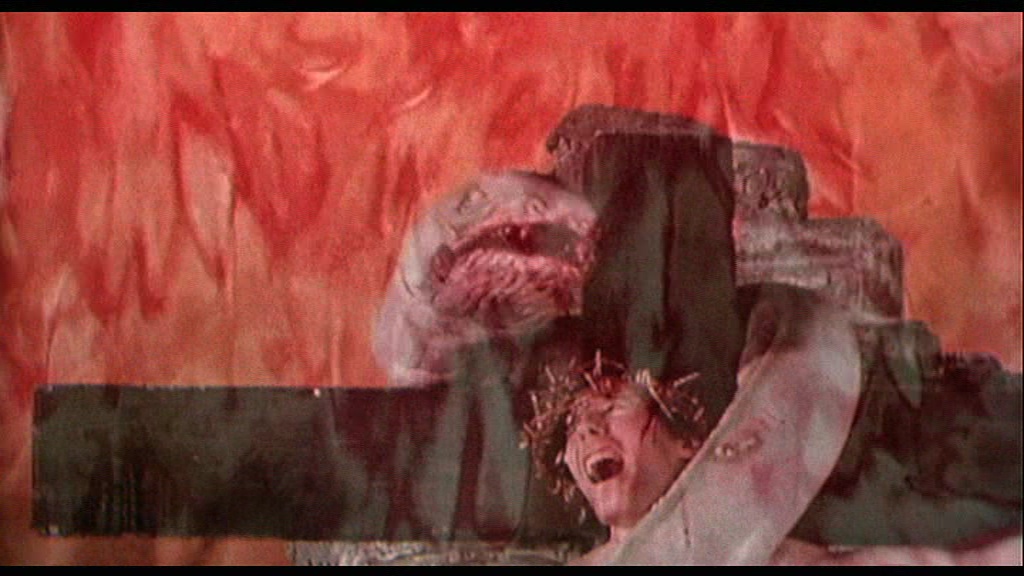

Qu’a donc Le Repaire du ver blanc de si particulier ? Et bien si l’érotisme et l’anticléricalisme sont des thèmes chers à Ken Russell, et qu’ils sont au cœur du film, ils se démarquent par la façon dont ils sont utilisés ici. Russell a recours à des procédés vraiment étranges -voire grossiers-, à commencer par ces surréalistes hallucinations nous plongeant dans des tableaux historiques où l’on assiste pêle-mêle aux viols de nonnes par les légionnaires d’un empereur romain rebelle, à la vision du christ sur la croix béqueté par le ver blanc, à la prêtresse Sylvia léchant un simili godemiché devant des nonnes empalées etc… Les images sont extrêmes et leur mise en scène est extrêmement “cheap”, certainement trop pour ne pas être volontaire. Bien qu’elles soient les plus marquantes, ces attaques à l’encontre de l’Église sont loin d’être seules. Le film regorge d’agressions anticléricales totalement gratuites, que ce soit par le crachat de Sylvia sur un crucifix ou pour un argumentaire ridiculisant “le dieu impuissant” qui emprisonne ses bonnes femmes dans un couvent. Ennemie déclarée du christianisme, qui a supprimé le culte du ver blanc, Sylvia n’est d’ailleurs pas une humaine normale, mais une femme-serpent, donc l’incarnation du mal aux yeux des chrétiens. Elle représente aussi le pêché, puisque tout ce qu’elle fait, du simple débauchage de victimes destinées à être sacrifiées au ver phallique à la cérémonie de sacrifice elle-même, est lié d’une façon ou d’une autre au sexe. Plutôt que d’avoir recours au trop banal satanisme, Russell bâtit un culte païen qui lui permet de se montrer excessif, présentant des images sulfureuses autour de la comédienne Amanda Donohoe, qui se trémousse comme un serpent dans des tenues diverses (nue et peinte en bleu, en cuir sortant d’un panier -cf l’affiche du film-, avec ou sans crocs…) ou bien en organisant dans le final tout un rituel dominé par les pires clichés (la victime en sous vêtements au dessus d’un puits où l’attend un monstre en plastique caché dans une lumière verte criarde). Au passage, le réalisateur place aussi de nombreux rebondissements totalement fumeux, le pire étant certainement l’architecte écossais jouant de la cornemuse en costume traditionnel pour charmer un flic-serpent atteint d’un grave strabisme. Si ce n’est pour Sylvia, qui en impose jusque dans les rêves de Lord D’Ampton (Russell orchestrant pour l’occasion un combat de femmes conclut par une symbolique érectile sans ambiguïté), les personnages n’ont aucune consistance. Ce sont tous des péquenots, qui commencent d’ailleurs le film en célébrant la légende du ver blanc par une chanson de “rock rural” particulièrement beauf. Les demoiselles sont plus qu’apeurées, elles sont geignardes, et les hommes sont d’un ridicule fini à force de vouloir jouer les héros (l’abruti dans son costume écossais aussi bien que le Lord et ses disques de charmeurs de serpents diffusés par haut-parleur). Dans leur genre, c’est à dire les (trop) gentils héros d’une aventure fantastique païenne, ils sont tout aussi kitsch que Lady Sylvia. Sauf que celle-ci n’incarne pas la bonne morale, et qu’elle est donc largement plus fascinante.

Nanar ou pas (et pour ma part ce n’en est pas un du tout), Le Repaire du ver blanc se regarde en tout cas avec grand plaisir. Ken Russell a réussi l’exploit d’inventer lui-même des défauts énormes qu’il parvient à modeler pour en faire des qualités, et ce sans jamais verser dans l’auto-dérision ou dans le comique simplet. Vraiment un film à part, tout comme une bonne partie de la filmographie d’un cinéaste qui, hélas, est depuis tombé bien bas, niveau provocation (presque octogénaire, il a ainsi intégré l’équivalent anglais de La Ferme des célébrités).