La Galaxie de la terreur – Bruce D. Clark

|

Galaxy of Terror. 1981.Origine : États-Unis

|

Le Remus ne répond plus. Alerté de la situation par le Commandant Ilvar, le Grand maître de Xerksès, un petit monde aux lisières de l’espace occupé, décide d’affréter au plus vite une navette de sauvetage dont il aura pris soin au préalable de choisir chacun des membres d’équipage. Avec le concours de l’expérimentée Capitaine Trantor aux manettes, la navette file à la vitesse de l’éclair en direction de Morghantus, la planète d’où proviennent les derniers appels de détresse reçus. Sur place, l’équipage ne tarde pas à partir en exploration sous l’impulsion du Commandant en second Baelon. A bord du Remus, tout n’est que morts et désolation. L’un d’eux, l’inexpérimenté Cos, poussera plus loin les recherches à son corps défendant, trouvant dans les entrailles du vaisseau sa propre mort. A partir de ce drame, un vent de panique commence à s’emparer de chacun des membres d’équipage.

Sous l’impulsion conjointe de La Guerre des étoiles et de Alien, le huitième passager, l’espace devient un lieu particulièrement fréquenté en ce début des années 80. Même les studios Disney ont suivi le mouvement avec Le Trou noir dont on demeure encore aujourd’hui sans nouvelles. Toujours sur la brèche dès qu’il s’agit d’amasser quelque argent à moindre frais, Roger Corman ne pouvait rester insensible à l’appel des étoiles. Après la démesure – à son échelle – de Les Mercenaires de l’espace (1980), sa réponse au film de George Lucas, il revient à davantage de raisonnabilité. C’est ainsi que dans un souci de rentabilité maximale, ce n’est pas la production d’un mais de trois films qu’il met en route, exploitant ainsi au mieux des décors installés dans ses nouveaux studios de Venice en Californie. La Galaxie de la terreur ouvre le bal, suivi de Mutant de Allan Holzman et Androïde de Aaron Lipstadt. Un film qui marque en quelque sorte le chant du cygne de son réalisateur, l’obscur Bruce D. Clark (trois réalisations à son actif au moment des faits, le bikesploitation au féminin Les Anges nus, Slalom aquatique et le blaxploitation Hammer), qui par la suite cessera quasiment toute activité dans le milieu du cinéma à l’exception d’un poste de producteur pour le film d’aventure Journey to Spirit Island en 1988. Ensuite, il produira pour le petit écran le téléfilm d’action Bad Attitude en 1993 et puis plus rien. Pour son dernier effort en tant que réalisateur, ledit Bruce Clark bénéficie d’un casting particulièrement hétéroclite d’où émerge Robert Englund, 3 ans avant un début de notoriété liée à son personnage de gentil extraterrestre dans la mini-série V et que prolongera jusqu’à aujourd’hui son incarnation du maléfique Freddy Krueger entamée également en 1984 dans Les Griffes de la nuit. A ses côtés gravitent, entre autres, Sid Haig un vieux routier de la série B dont Rob Zombie fera son acteur fétiche; Edward Albert, un jeune premier abonné aux grosses productions peu rentables (La Bataille de Midway, Le Jour de la fin du monde) jusqu’à la disgrâce; ou encore les acteurs de télévision Ray Walston (Mon martien favori) et Erin Moran (Joanie Cunningham dans Happy Days). Pas de noms ronflants mais une constellation de visages plus ou moins familiers qui nous donne l’impression d’être un peu comme chez nous à bord de cette navette spatiale.

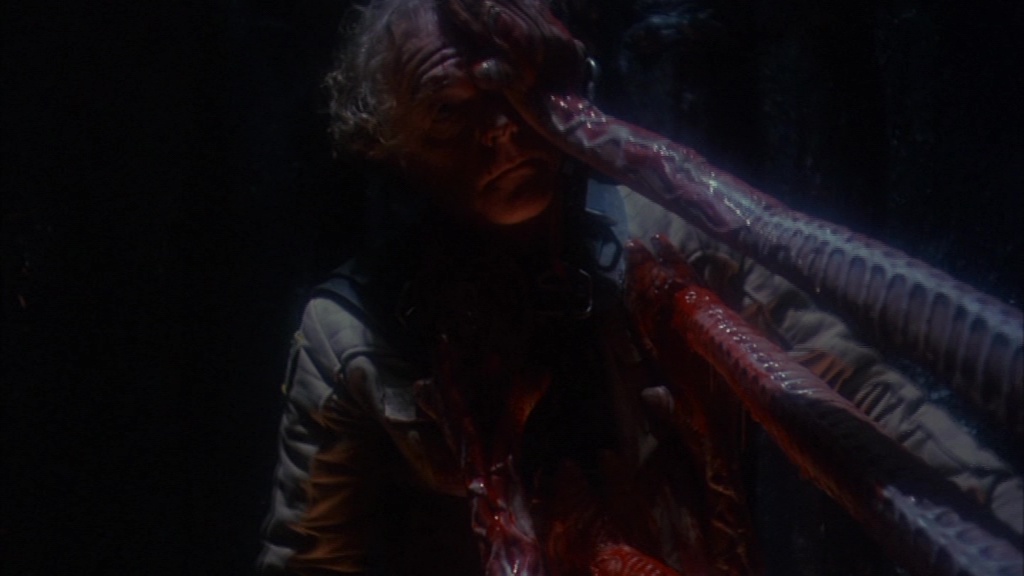

A l’aune des premières scènes, La Galaxie de la terreur laisse à penser qu’il va s’inspirer des succès récents du genre déjà évoqués. Et si les diverses sorties de l’équipe de sauvetage sur Morghantus renvoient inévitablement à l’exploration inaugurale de l’équipage du Nostromo dans Alien, Bruce D. Clarke puise davantage son inspiration au sein de la production de science-fiction des années 50, Planète interdite au premier chef. Son film exhale un parfum suranné notamment par l’entremise de son bestiaire. Les quelques monstres qui hantent la planète Morghantus présentent un aspect caoutchouteux qui laisse présager la présence d’un comédien dans leurs entrailles synthétiques. Bruce D. Clark en fait un usage parcimonieux, les maintenant la plupart du temps dans une obscurité bienvenue ou en ne se focalisant que sur des parties de leur anatomie (des tentacules, une bouche spongieuse, des yeux luisants). Il faut néanmoins coller un minimum aux goûts du public de l’époque. Si la suggestion était encore de mise durant les années 50 et que montrer Anne Francis – vedette féminine de Planète interdite – en mini-jupe suffisait à émoustiller le spectateur d’alors, cela ne fonctionne plus sur le public des années 80. Il lui en faut davantage et cela passe notamment par les effets gores. Immolations diverses et variées, bras arraché doté d’une vie propre, corps démembré, etc, La Galaxie de la terreur se montre plutôt généreux en la matière. Et puis il y a surtout la nudité. Roger Corman y tient au point que cela fasse désormais partie intégrante du cahier des charges de ses productions. Il ne s’agit pas pour autant de déshabiller toutes les comédiennes (Happy Days étant toujours à l’antenne, il paraissait peu probable que Erin Moran tombe la veste pour contenter ses admirateurs) mais de ménager au moins une scène où l’une d’entre elles consentira à se dévoiler dans toute sa féminité. Cette scène intervient à peu près au milieu du film et compte pour beaucoup dans sa – petite – renommée. Il s’agit au départ de l’attaque classique d’un monstre sur l’un des membres de l’équipage, en l’occurrence la technicienne en chef Dameia. Une attaque qui prend rapidement un tour équivoque, bien aidée en cela par la victime dont les cris d’effroi finissent par sonner comme des râles de plaisir. La créature n’est pas en reste puisqu’elle suinte littéralement de toutes parts, recouvrant sa victime – au préalable prestement déshabillée – d’une sorte de liquide séminal, avant de l’achever par des coups de reins qui ne laissent alors plus du tout la place au doute. Nous venons d’assister à un viol en bonne et due forme. Cette séquence, ou tout du moins la réaction de l’agressée au cours de cette rencontre du troisième type, a fortement déplu à la censure au point qu’elle ait été coupée dans certain pays. Elle n’en éclaire pas moins le personnage d’un jour nouveau, pas forcément en adéquation avec ce qu’il laissait transparaître. Cette planète étant le révélateur des peurs de chacun, il semblerait que Dameia vive dans la crainte d’une agression, les couloirs sombres de cette pyramide d’origine extraterrestre figurant alors les artères désertées de nos villes à la nuit tombée, heure à laquelle il ne fait plus bon errer seule.

Cette notion de peurs à surmonter afin de se montrer digne du rôle que le maître du jeu tapi dans l’ombre veut confier au lauréat demeure pour le moins obscure. Disons que cela repose essentiellement sur la révélation au cœur du dénouement qui apparaît in fine pour donner du sens à ce que nous venons de voir. La Galaxie de la terreur est avant tout un film de couloirs où la mort se tapit dans les moindres recoins. Un film d’horreur aux ficelles éculées qui s’ingénie à séparer chacun des protagonistes pour mieux les dézinguer. Le programme ne s’avère guère passionnant et son déroulement ne contredit guère cette impression, à quelques exceptions près qui tiennent essentiellement aux caractères lunaires de certains personnages. L’équipage de la navette de sauvetage réunit une bande de bras cassés dont nous sommes bien en peine d’en percevoir les aptitudes. Cos tremble de peur dès le décollage et seule la mort viendra le soulager. Alluma répète comme pour s’en convaincre qu’elle possède la capacité de percevoir ce que le commun des mortels ne soupçonne même pas. Dans les faits cela se traduit par de vagues ressentis, trop imprécis pour que ses collègues la prennent au sérieux. Baelon, le Commandant en second, n’est qu’un aboyeur, pas un meneur d’hommes. Il excelle pour brûler tout ce qui ne bouge plus sans se poser de questions (les cadavres du Remus, ceux de son équipe) mais demeure inopérant dès que les choses se corsent. Quant à Quihod, dont la connexion avec ses étoiles de cristal laisse supposer une origine extraterrestre (le Spock de la mission, en quelque sorte), il fait figure de vaillant soldat démuni au moindre grain de sable dans la mécanique. Rien de bien réjouissant en somme, du moins à l’échelon inférieur. A la tête de cette équipage trône magnifiquement le Commandant Ilvar, un gradé expérimenté quoique resté trop longtemps sur la touche. On lui doit les meilleurs moments du film. Des séquences savoureuses comme celle où il communique avec ses techniciens par écrans interposés alors qu’ils se trouvent juste au-dessus de lui, sur une mezzanine. Ou encore ce passage lors duquel il se lamente auprès de Dameia, lui avouant qu’il en a marre de ces missions et qu’il préfère ses pantoufles. Un sourire de la jeune femme suffit à relancer la machine (« C’est vrai que quand je vous regarde, je sens pas la vieillesse. » dit d’un air entendu ce fieffé coquin). Un peu plus tard, toujours porté par cette remontée de sève, il se laisse aller à une envolée lyrique : « Le doute est le démon frère du désespoir. Le désespoir associé au doute flétrit ceux qui n’osent pas oser« . Des moments suspendus qui permettent au film de tutoyer les étoiles un trop bref instant.

N’ergotons pas, La Galaxie de la terreur ne doit d’être passé à la postérité – relative, cela va de soi – que pour deux raisons. La première tient à son affiche qu’on croirait tout droit sortie d’une couverture du magazine Métal Hurlant. Un visuel un brin mensonger. Oui, la femme blonde alanguie sous les vilaines bébêtes existe bel et bien mais les créatures du film font bien pâle figure à côté de ces espèces de moustiques mutants. Et la seconde tient à la présence de James Cameron, crédité au générique du poste de réalisateur de la seconde équipe et de responsable des décors. Un nom ronflant rattaché à Roger Corman pour avoir rapidement fait ses classes sous son égide mais qui sera très vite parti voler de ses propres ailes. Bruce D. Clark aussi, en quelque sorte, mais de manière radicale, comme si la peur de continuer dans le domaine de la série B l’avait soudain étreint.