L’Homme bicentenaire – Chris Columbus

|

Bicentennial Man. 1999.Origine : États-Unis / Allemagne

|

Richard Martin trépigne d’impatience à l’idée de présenter à sa famille sa dernière acquisition, un robot à tout faire dernier cri. Baptisé Andrew, celui-ci suscite des réactions diverses de la part de chacun des membres de la famille. Méfiance du côté de la mère, animosité chez la fille aînée, et de l’affection de la part de la fille cadette. Au contact de cette dernière, il développe progressivement une personnalité et une sensibilité qui le rendent unique. A tel point qu’il devient au fil du temps un membre de la famille à part entière. Et comme tout rejeton qui se respecte, il finit par nourrir une soif de liberté, lui qui souhaite arpenter le monde à la recherche de congénères.

Jusqu’alors plutôt spécialisé dans la grosse comédie (Nuit de folie, Maman j’ai raté l’avion et sa suite, Neuf mois aussi), Chris Columbus a soudain décidé de varier les plaisirs avec Ma meilleure ennemie, un mélodrame autour du cancer. Fort de cette expérience, il s’attaque pour son film suivant à un sujet autrement plus ambitieux, du moins sur le papier, relatant les deux siècles d’existence d’un robot. Adapté de la nouvelle éponyme d’Isaac Asimov, L’Homme bicentenaire permet au réalisateur de renouer avec le fantastique, genre qui l’a fait connaître dans le métier lorsque en tant que scénariste, il a contribué à trois des plus emblématiques productions Spielberg des années 80 : Gremlins, Les Goonies et Le Secret de la pyramide. Pour l’occasion, il retrouve Robin Williams qui, après avoir été grimé en vieille gouvernante dans Mrs Doubtfire, se moule de bonne grâce dans le costume en plastique thermoformé d’Andrew.

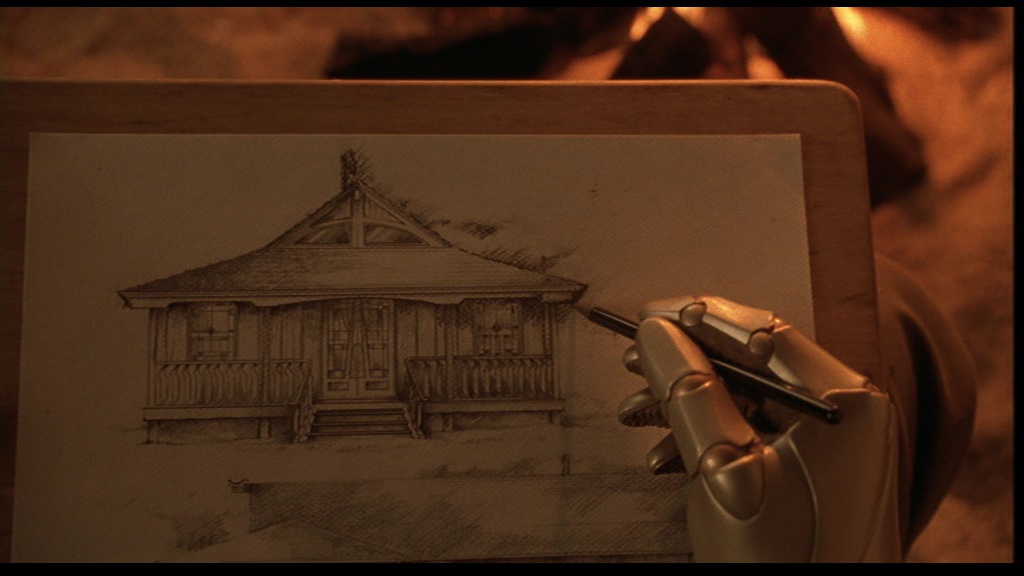

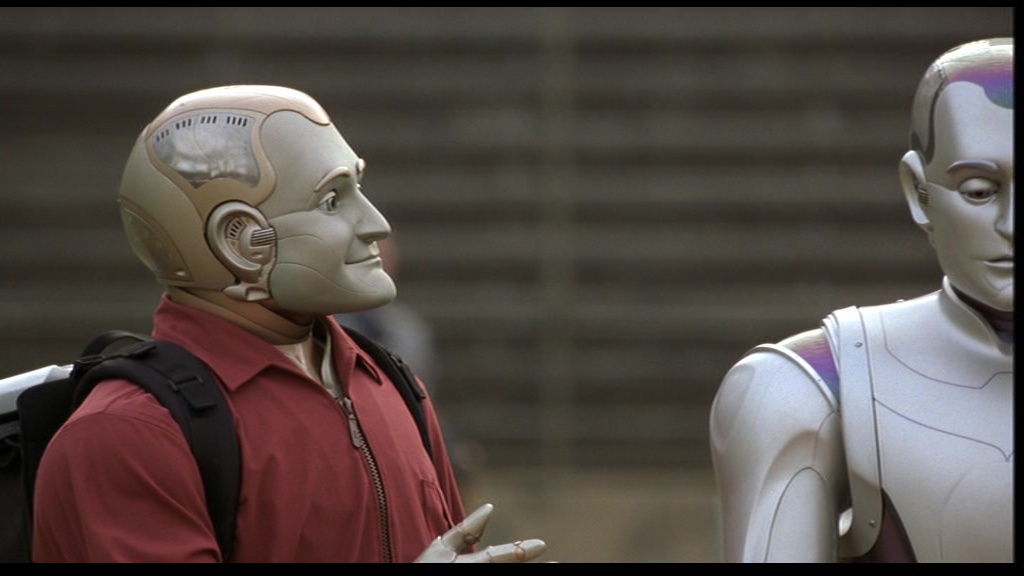

Il est loin le temps où Chris Columbus rédigeait dans son coin des scénarios horrifiques à base de créatures monstrueuses. En bon poulain de l’écurie Spielberg, il s’évertue, depuis qu’il est passé derrière la caméra, à draguer le plus large public possible – familial de préférence – dans des films le plus souvent potaches et atrocement consensuels. Potache, L’Homme bicentenaire ne l’est guère. L’humour s’y fait diffus, et ne s’autorise quelques grivoiseries qu’à l’apparition du scientifique Rupert Burns et de son assistante robotisée, soit pas avant la seconde partie du film. Ce sérieux en est presque regrettable, car le film trouve un souffle nouveau à la suite de l’intronisation du personnage incarné par Oliver Platt. Enfin… une simple bouffée d’air frais serait plus proche de la réalité, tant il ne peut suffire à lui seul à faire dévier le film de ses rails. Ici, le ton se veut plus solennel. Sous couvert d’un film de science-fiction, L’Homme bicentenaire est porteur d’un message de tolérance. La trajectoire d’Andrew peut se lire comme le reflet gentillet de l’émancipation des esclaves au cours de l’histoire des États-Unis. D’abord simple domestique, Andrew gagne peu à peu l’estime de ses maîtres, au point d’obtenir le droit de leur ressembler (on l’autorise à s’habiller, il acquiert davantage d’expressions faciales après refonte de son visage – chirurgie esthétique !) et de gagner sa vie. Néanmoins, sa quête d’autonomie s’effectue sans heurts notables du fait de la bienveillance de la famille Martin. D’ailleurs, de manière générale, Andrew rencontre peu de difficultés. Si cela peut se comprendre lorsqu’il ne sort pas du cocon protecteur de la famille Martin, cela devient plus incompréhensible lorsqu’il tente de se confronter au monde.

A force de libertés et de la complicité entretenue avec Amanda, la cadette de la famille Martin, Andrew se rêve en humain, à la manière de Pinocchio. Or, tout n’est pas simple. Par correction, il tait son amour pour Amanda, souffrant en silence de la voir convoler en justes noces avec un jeune homme. De dépit, et pour ne pas souffrir davantage, il décide de partir à l’aventure, chercher du réconfort auprès des siens. Or, il ne parvient pas à trouver chaussure à son pied, tous les robots croisés étant de simples machines serviles, comme il aurait dû l’être. Soumis aux fameuses lois de la robotique, les robots demeurent relégués aux tâches subalternes, sans espoir de changement. A ce titre, la trajectoire d’Andrew aurait dû revêtir les attraits d’un parcours d’exception, avec en point de mire la place que le robot pourrait occuper au sein de la société avec davantage de considération. Or, L’Homme bicentenaire tourne à l’économie. Le voyage d’Andrew ne nous offre qu’une vision parcellaire et anecdotique du monde dans lequel il s’ébat. Un coin de nature enneigé, un terrain de baseball, un marché… Voilà pour le tour du propriétaire. Le film n’ayant pas bénéficié de moyens suffisants, à en croire le réalisateur, il nous faut nous contenter d’une vision étriquée des deux siècles vécus par le robot affranchi. Et en guise de vision futuriste, un plan resserré sur un centre-ville constitué de hauts buildings, traversés de quelques engins volants pour faire bonne figure. L’Homme bicentenaire ne brille guère par sa direction artistique, pas plus que par son ambition. Au fond, que raconte vraiment le film ? Une histoire d’amour à travers les âges entre un robot et une humaine. Amanda ? Non, trop vieille lorsque Andrew la retrouve, mais sa fille, Portia, incarnée opportunément par la même actrice. Devant ses réticences, Andrew concentre ses efforts sur la constitution d’une enveloppe charnelle – Robin Williams au naturel – entièrement équipée (Andrew en fait la demande express à Rupert Burns, son compère dans l’affaire). Car, nous dit le film, si l’amour n’a pas de frontières et peut s’affranchir des différences, l’acte sexuel demeure primordial. En somme, c’est ce passage à l’acte qui achève la transformation du robot Andrew en Andrew humain, quand bien même il avait développé auparavant quelques sentiments typiquement humains. De ce postulat atypique, Chris Columbus retire toute ambivalence pour ne conserver que la félicité d’un couple amoureux… et conformiste. Car si Andrew a en théorie achevé sa transformation, il souhaite néanmoins obtenir l’assentiment des autorités. Il veut que la société le reconnaisse en tant qu’humain dans le seul but d’épouser Portia. Une quête égoïste qui ne remet jamais en cause la place des robots au sein de la société, laquelle ne s’émeut guère de l’émancipation de l’une de ces machines pourtant vouée à être au service des humains.

Avec son traitement à la lisière de la comédie romantique, Chris Columbus simplifie à l’extrême un postulat de départ purement science-fictionnel pour finalement passer totalement à côté des multiples possibilités de son sujet. Et l’apport d’un budget plus conséquent n’y aurait rien changé. Chris Columbus a toujours eu tendance à affadir ses sujets, sacrifiés sur l’autel du sacro-saint public familial, soi-disant incapable d’accepter autre chose que des spectacles consensuels et un peu niais. En l’occurrence, le public a boudé son Homme bicentenaire, comme quoi, il est aussi parfois capable de discernement.