Flashdance – Adrian Lyne

|

Flashdance. 1983.Origine : États-Unis

|

Ouvrière-soudeuse le jour, Alex Owens (Jennifer Beals) enflamme dès la nuit tombée la scène du Mawby’s –un cabaret– par ses danses lascives. Loin d’être une fin en soi, ses piges nocturnes lui offrent l’opportunité de s’adonner à sa passion, en attendant d’avoir le courage de s’inscrire à l’académie de danse en vue de passer une audition. Son idylle avec Nick Hurley (Michael Nouri), son patron, va lui fournir le déclic nécessaire à la réalisation de son rêve.

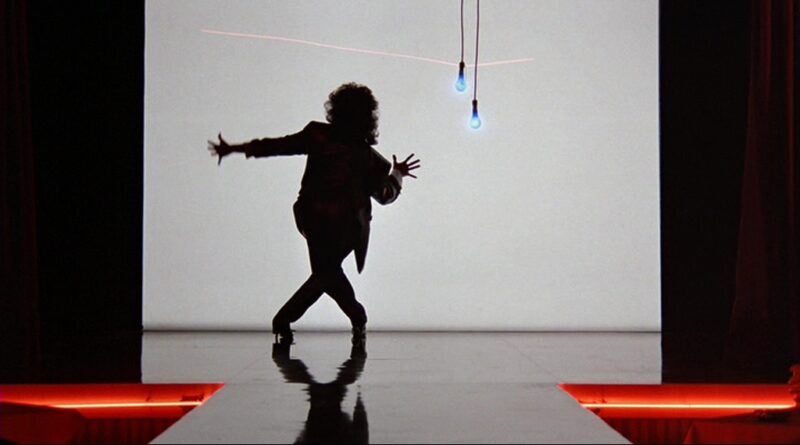

Succès surprise de l’année 1983, Flashdance conserve près de 30 ans plus tard tout son mystère. A le découvrir aujourd’hui, on ne peut que s’interroger sur les motifs d’un tel engouement. La danse constitue la piste la plus sérieuse, sachant qu’elle fut déjà au cœur des succès publics de La Fièvre du samedi soir et Grease. Et quand bien même Fame de Alan Parker, qui relatait les coulisses d’une école de danse, ne fit guère trembler le box office à sa sortie en 1980, il engendra néanmoins une série très populaire qui tiendra 6 ans sur les antennes. A cela, on peut ajouter l’esthétique très vidéoclip de la mise en scène de Adrian Lyne, qui ne devait certainement pas laisser insensible à une époque où ce support commençait à émerger sous l’impulsion d’artistes comme Madonna et surtout Michael Jackson. Ainsi, chaque numéro de danse offre au réalisateur la possibilité de réaliser un clip à la tonalité différente : là, en abusant des contre-jours (bien pratique pour masquer l’usage d’une doublure dès que le personnage interprété par Jennifer Beals doit s’ébrouer) ; ici, en usant d’une lumière crue et d’une imagerie très sado-maso ; ou carrément en baignant tout un numéro d’une puissante lumière stroboscopique. Pour cette dernière scène, Adrian Lyne nous immerge totalement dans le numéro, transformant notre écran l’espace de quelques minutes en véritable boîte de nuit, au risque de provoquer des crises d’épilepsie même parmi les spectateurs les plus résistants. D’ailleurs, à l’heure où j’écris ces lignes, des tâches noires troublent encore ma vision.

Paradoxalement, ces éléments pleinement rattachés aux années 80 ne rendent pas le film si vieillot visuellement, sans doute parce qu’ils ne concernent que les numéros de danse. Pour le reste, les looks des divers personnages demeurent plutôt sobres et passe-partout. Point de coupes mulets ou de blousons à épaulettes à déplorer, par exemple. En outre pour les scènes d’intérieur, Adrian Lyne n’use pas d’éclairages bleutés aux néons, privilégiant davantage une lumière plus feutrée et intime. Il oppose la chaleur d’intérieurs confortables à la froideur et la grisaille de la ville alentour. Musicalement par contre, c’est autre chose. La bande musicale, concoctée par Giorgio « Midnight Express » Moroder, est peu avare en synthétiseurs, à l’image du tube What a Feeling, chanson phare du film qui contribuera pour beaucoup à sa popularité. Pour l’anecdote, son interprète –Irene Cara– jouait Coco dans Fame.

Au-delà de la danse, il faut bien avouer que Flashdance ne propose pas grand-chose. La lecture du synopsis pourrait laisser penser à une énième success story, or ce n’est pas vraiment le cas. Si le film se clôt bien évidemment par un grand sourire (Alex a réussi son audition), on ne peut pas véritablement parler de succès. Après tout, elle n’a réussi que l’examen de passage pour intégrer l’académie de danse. Première étape certes importante mais pas décisive, la suite s’annonçant riche en épreuves, et donc en possibilités d’échecs. Ce n’est pas comme si le film s’était conclu par son triomphe devant un public en liesse. Tout au plus peut-on admettre qu’elle a su vaincre quelques préjugés, amenant une danse instinctive et sauvage dans l’antre du classicisme et de la grâce. Le récit pourrait ainsi se résumer au vilain petit canard parvenant à se faire une place parmi les cygnes, la mise en scène de Adrian Lyne n’hésitant pas à surligner sa différence à l’occasion d’un léger travelling latéral sur les chaussures des diverses candidates à l’inscription. Les grosses chaussures de chantier de Alex jurent quelque peu avec les ballerines des autres danseuses. Dans ce contexte, son travail en usine ne revêt d’autre utilité que d’accentuer son côté atypique parmi toutes ces candidates. Pour le reste, elle s’en accommode fort bien. A priori seule (et jolie !) femme dans un milieu exclusivement masculin, elle n’a à déplorer aucun geste déplacé à son égard, pas même lorsque son histoire d’amour avec le patron devient publique. Le film ne s’appesantit guère sur cette partie de son existence, lui préférant les coulisses du Mawby’s et ses petites histoires internes, où il sera beaucoup question de rêves à atteindre. Mais de Jeanie, la meilleure amie d’Alex, voulant devenir une grande patineuse sur glace, à Richie, petit ami de Jeanie, ambitionnant d’être reconnu pour son sens comique, la bonne volonté ne suffira pas à transformer leurs rêves en réalité. Ces historiettes périphériques n’ont d’autre but que d’enjoliver la réussite d’Alex, qui non seulement a eu raison d’y croire mais qui en plus possède les moyens de ses ambitions. Ainsi qu’un petit coup de pouce du destin, ce dernier pouvant aussi s’appeler scénariste.

Loin de toutes considérations sociales, Flashdance préfère jouer la carte du conte de fées. Joli brin de fille de 18 ans vivant on ne sait trop par quel miracle dans un vaste loft sis dans un ancien entrepôt, Alex va en outre rencontrer le prince charmant en la personne de Nick. Tentant vainement au début de maintenir leurs relations sur un strict plan professionnel (« Je ne sors pas avec mon patron ! »), elle succombe bien vite à l’appel du sexe. Oui, oui, vous avez bien lu ! La jeune femme se découvre une libido, ce qui la place en porte à faux avec sa morale chrétienne (Adrian Lyne nous gratifie au passage de deux risibles scènes de confessions). La pauvre y pense de plus en plus au point de choquer son compagnon lorsqu’elle lui demande s’il ne voudrait pas faire l’amour dans une cabine téléphonique. N’allez pas pour autant croire que Adrian Lyne s’adonne à la scène coquine. Pudique, il place un fondu au noir lorsqu’il devient évident que le baiser échangé entre les deux tourtereaux appelle une suite nettement plus physique. Il s’en voudrait de ternir cette belle romance de roman photos par une illustration trop crue. De fait, l’attitude provocante de la jeune fille demeure du domaine du jeu, et n’entache en rien leur idylle d’une ombre salace. Le succès du film était au prix de cette tonalité grand public.

Film sans intérêt, longuet et aux dialogues d’une pauvreté affligeante (Nick à Alex, après qu’elle lui ait dit d’où elle était originaire : « Je croyais que tu venais de la planète Mars ! »), Flashdance demeure une date importante dans l’histoire du cinéma de divertissement américain puisqu’il marque ni plus ni moins que la première association entre Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Premier succès d’une longue série pour les producteurs (Le Flic de Beverly Hills 1 et 2, Top Gun), Flashdance constitue une exception dans leur carrière. L’absence d’action, la météo pluvieuse qui nous prive de leurs couchers de soleil en guise de signature, les personnages masculins relégués au second plan, tout indique que les deux hommes n’avaient pas encore défini une ligne de conduite propre. Ils sauront vite corriger le tir, devenant au fil des années des concurrents sérieux à l’hégémonie de Joel Silver dans le domaine du film d’action, pour finalement le laisser sur le carreau pendant les années 2000 (Jerry Bruckheimer tenant seul la barre depuis le décès de son associé en 1996). Alors, Flashdance, petit film ? Oui , mais pas sans conséquences.