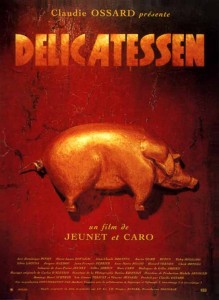

Delicatessen – Caro et Jeunet

|

Delicatessen. 1991.Origine : France

|

Au milieu des décombres d’un cataclysme passé qui ne dit pas son nom se dresse un immeuble où la survie de tous ses habitants passent par les bons soins du boucher-charcutier qui tient l’échoppe sise à sa base. En dépit de la pénurie alimentaire, il a toujours de la viande à proposer. Encore faut-il ne pas être trop regardant quant à sa provenance. Répondant à une annonce passée dans le journal, Louison, ancien artiste de music hall, se fait embaucher comme intendant de l’immeuble par ledit boucher. A ce titre, il fait ainsi connaissance avec les autres locataires dont Julie Clapet, une violoncelliste vivant seule. Sous le charme du nouvel arrivant, la jeune femme intrigue pour lui éviter de sortir la nuit afin qu’il ne tombe pas sous le hachoir de l’impitoyable boucher. Ce dernier n’est autre que son père dont elle réprouve la barbarie qui préside à la survie de son petit commerce. Dans l’immeuble, tout le monde sait et tout le monde se tait. Pouvoir manger à sa faim est à ce prix.

Caro et Jeunet. Deux noms qui sonnent comme une marque déposée, la promesse d’un univers fantasque et bigarré dans un cinéma français alors plutôt réfractaire à l’imaginaire. Pourtant, comme un fait exprès, le 17 avril 1991 voyait la sortie simultanée de trois oeuvres singulières. Delicatessen, donc, mais aussi Le Trésor des îles chiennes de F. J. Ossang et Gawin de Arnaud Sélignac. Le signe d’une volonté de changement et de diversité qui ne sera alors pas vraiment suivi d’effet. F. J. Ossang préfère oeuvrer à la marge, chantre d’un cinéma underground donc plutôt confidentiel quand les ambitions de Arnaud Sélignac n’ont jamais trouvé d’écho suffisant auprès du public, ce qui l’a contraint à travailler par la suite exclusivement pour le petit écran. Caro et Jeunet, eux, ont su viser juste. Et sans faire de concession. Delicatessen marque l’aboutissement de 15 ans de collaboration, que ce soit dans le domaine du vidéoclip (Zoolook pour Jean-Michel Jarre), des films publicitaires et surtout des court-métrages, dont le plus marquant reste Le Bunker de la dernière rafale (1981). Et derrière ce binôme aux rôles bien définis (la mise en scène et la direction d’acteur pour Jean-Pierre Jeunet, la direction artistique pour Marc Caro), mentionnons la femme qui les accompagne depuis leurs débuts dans la réalisation de films publicitaires, Claudie Ossard. Par son entregent – elle navigue dans le milieu depuis le début des années 80, produisant notamment Diva et 37°2 le matin de Jean-Jacque Beineix et Charlotte For Ever de Serge Gainsbourg – et son abnégation, elle réussit à leur assurer le soutien de UGC. Un soutien de poids même s’il ne leur permet pas des folies. Cependant, les deux hommes en ont vu d’autres et à la tête d’une équipe resserrée particulièrement impliquée et débrouillarde, ils parviennent à leurs fins : réaliser leur premier film. Le générique du début, magnifique au demeurant, tient lieu de profession de foi. Cet amoncellement d’objets disparates et surannés symbolise parfaitement leur cinéma, faire du neuf avec du vieux.

Le succès du Fabuleux destin d’Amélie Poulain en 2001 n’avait pas été sans susciter quelques critiques acerbes, lesquelles lui avaient notamment reproché son aspect carte postale et sa vision idéalisée d’un Paris hors du temps. Or ce côté France d’antan était déjà présent dans Delicatessen, sa modernité provenant davantage de la mise en scène. Caro et Jeunet assument pleinement l’influence du cinéma populaire français d’avant guerre et la revendiquent en reprenant à leur compte le décor de l’immeuble d’Un jour se lève, conçu par Alexandre Trauner, émérite chef décorateur. En outre, ils reprennent de cette période les personnages très typés et une certaine méchanceté. Et c’est sans doute la noirceur sous-jacente de son intrigue qui l’a prémuni contre ces soupçons de passéisme. Delicatessen se présente ouvertement comme une caricature d’une période sombre de l’histoire, l’Occupation. De nombreux éléments renvoient à cette période, même s’ils se retrouvent parfois détournés. Nous sommes plongés dans une ambiance de fin du monde où les survivants sont prêts à nier à leur humanité pour mieux assurer leur survie. Si le boucher incarne bien évidemment le grand méchant de l’histoire, il tire avant tout son pouvoir de l’extrême passivité des habitants de l’immeuble. En jouant le jeu du boucher, ils acceptent de vivre sous son joug. Cette dépendance trouve sa parfaite expression lors de la séquence du sommier grinçant, tous les locataires s’adonnant à leurs activités au rythme des coups de reins de l’hardi commerçant. Une scène emblématique du film – qui tiendra d’ailleurs lieu de bande-annonce – et symptomatique de l’inventivité du duo. Elle trouve son pendant sous un jour plus apaisé lorsque Louison est justement chargé de s’occuper des grincements dudit sommier. Toujours de la partie, Mme Plusse (Karin Viard dans l’un de ses premiers rôles) se laisse alors entraîner dans une charmante chorégraphie où les complaintes du sommier ne riment plus avec sauvagerie mais délicatesse. Louison apporte une once de douceur à ce monde de brutes. Totalement hermétique à la violence alentour, un brin naif et maladroit, il est celui par lequel tout va basculer sans que lui-même n’agisse en ce sens. Il prend les atours du héros malgré lui donnant à Julie, par sa fragilité et son inconscience du danger qui le menace, la force d’agir. La véritable héroïne, c’est elle, préfigurant ainsi par son entêtement la jeune Miette de La Cité des enfants perdus, Amélie et Mathilde de Un long dimanche de fiançailles. Son combat se joue à l’échelle de cet immeuble isolé, phare dans la nuit, repère pour tous les damnés de la terre qui pensent trouver asile en son sein alors qu’il n’y a que la mort au bout de l’escalier. Julie ne veut plus vivre dans la peur. Et pour cela, elle doit se débarrasser de la figure paternelle. Les dilemmes familiaux ne sont pas rares parmi les habitants de l’immeuble. A la longue, la promiscuité, l’ennui, le désespoir et l’angoisse deviennent de mauvaises conseillères. La méchanceté et la mesquinerie prennent alors leurs quartiers sans même avoir à trop insister, confirmant s’il en était encore besoin que l’homme est bel et bien un loup pour l’homme.

Dans cet univers aux relents postapocalyptiques dont l’origine est volontairement passée sous silence, ce semblant de vie normale paraît bien dérisoire. Une forme de résilience s’est installée et celle-ci passe par la reconduction jusqu’à l’absurde des gestes passés. Petite pensée pour ces deux frangins qui continuent de fabriquer des boîtes à « meuh » alors que la demande doit avoisiner les zéros. En continuant vaille que vaille à exercer son activité alors qu’il n’a plus la matière première nécessaire, le boucher participe à cette sarabande routinière. Sauf que lui pousse la chose jusqu’à l’abjection. En surface, ce monde dévasté ne laisse que peu de place à l’espérance et tend à réveiller chez certain le monstre qui sommeillait en eux. A l’image de ce ciel constamment vicié dont ne perce aucun rayon de soleil, l’horizon de l’humanité, si elle mérite encore d’être nommée ainsi, paraît définitivement bouché. Néanmoins, en introduisant les troglodytes, sorte de pirates dont les égouts constituent le vaste royaume, Caro et Jeunet semblent d’abord suggérer que des entrailles de la terre pourrait advenir le salut. Or en bas, cela ne vaut pas forcément mieux qu’au-dessus. Certes, les troglodytes font preuve d’une solidarité indéniable les uns envers les autres mais ils ne nourrissent d’autre ambition que de vivre un jour de plus. Volontairement en marge de cette société chancelante, ils vivent de rapine et apparaissent comme une menace pour les gens de la surface alors qu’en réalité, ils s’avèrent peu dangereux. Ce ne sont pas des êtres belliqueux, oeuvrant plutôt dans le furtif afin d’éviter, tant que faire se peut, tout contact avec l’extérieur. En outre, constituée exclusivement d’individus mâles, cette communauté conjugue sa survie uniquement au présent. Non, s’il existe encore matière à espérer, c’est à l’art qu’on le doit. En un sens, Delicatessen se présente comme un manifeste promouvant la fantaisie et la singularité. Dès le départ, Louison apparaît en décalage avec son environnement. Physiquement, déjà, petite chose fragile face à la silhouette imposante et massive du boucher. Et puis par un accessoire a priori anodin mais qui en dit long sur le personnage, ces chaussures de clown qu’il est contraint de porter en toute circonstance après avoir payé son trajet en taxi avec sa paire de godasses usuelles. Louison aborde la vie avec ce qu’elle lui donne, ne s’apesantit guère sur ses aléas, trouvant prétexte à tout transformer en féérie. Il lui suffit ainsi d’un peu d’eau savonneuse pour émerveiller les deux rejetons de la famille Tapioca. Par sa fantaisie et sa gentillesse, il parvient même à subjuguer Mademoiselle Plusse, qui fend l’armure pour le suivre dans ses délires. Il ne pouvait donc que s’entendre avec Julie, artiste comme lui. Chacun à leur façon, ils apportent un peu de gaieté à ce monde atone. Et par ce concert improvisé sur le toit de l’immeuble qui clôt le film, Caro et Jeunet suggèrent que face au tumulte du monde, il est bon parfois de savoir prendre un peu de hauteur.

Avec Delicatessen, Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet font une entrée fracassante dans le cinéma français. Et avec eux toute une flopée de comédiens qui continueront de les accompagner tout au long de leur carrière. Ils imposent immédiatement leur patte, bien aidés par la photographie très travaillée de Darius Khondji, alors directeur de la photographie peu aguerri qui allait connaître une ascension fulgurante. Delicatessen fourmille d’idées et transcende son huis-clos par une caméra très mobile qui ose les angles les plus tarabiscotés. Plus de 30 ans après sa réalisation, le film n’a pas pris une ride et s’impose comme un jalon important, ne serait-ce que pour des gens comme Jan Kounen ou Albert Dupontel qui ont tenté, en tout cas dans leurs premiers films, de renouer avec cette énergie.

J’ai jamais réussi à terminer le film. Je ne sais toujours pas si c’est un film glauque ou une comédie romantique à l’humour noir. Et le plus drôle c’est que hormis Alien Resurrection, le seul autre film de Jeunet que j’ai beaucoup aimé est Bigbug, film Netflix. Tous les autres, j’ai décroché. Je suis allé voir L’Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet au cinéma, je suis sorti de la salle au bout d’une demi heure.

Je ne sais pas ce que j’ai avec les films de Jeunet, mais j’arrive pas à les regarder, son chef d’oeuvre La Cité des enfants perdus ou Amélie Poulain, pareil, je n’arrive pas à accrocher. C’est pas mauvais, c’est juste que je suis incompatible avec son univers, ce qui pose la question de pourquoi j’ai vu en entier et aimé BigBug.