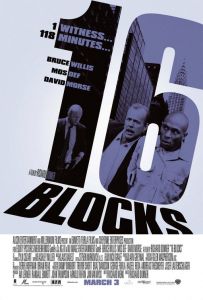

16 blocs – Richard Donner

|

16 Blocks. 2006.Origines : États-Unis

|

Après avoir passé la nuit à garder l’appartement de trafiquants de drogues qui avait fait l’objet d’une intervention musclée de la part de ses collègues, Jack Mosley n’aspire qu’à rentrer chez lui. Seulement il doit d’abord repasser par son commissariat pour pointer sa fin de service. Une obligation qui se meut en traquenard lorsque son supérieur l’intercepte et lui confie l’escorte d’Edward Bunker, un voyou de faible envergure qui doit témoigner à la cour suprême à 10 heures précises. Une mission a priori anodine qui consiste à parcourir 16 blocs en un peu moins de deux heures. Quand deux tueurs tentent d’éliminer le témoin, la mission devient tout de suite moins routinière. Elle en devient même périlleuse lorsque des flics ripoux, après avoir tenté de convaincre Jack de leur remettre Eddie gentiment, se lancent à leurs trousses. Jack se retrouve alors face à un dilemme : protéger la vie d’un témoin ou couvrir ses collègues. Il choisit la première option, non sans mettre sa propre vie en danger.

En bon soldat, Richard Donner a accepté la mission qui consistait à tenter de renflouer les caisses de la Warner Bros en réalisant L’Arme fatale 4. Il ne l’a pas fait de mauvaise grâce tant il apprécie cette saga et l’équipe qui la compose mais sans non plus trop se fouler. Une fois cette tache effectuée, il aborde le nouveau millénaire en s’attaquant à Prisonniers du temps, l’adaptation du roman éponyme de Michael Crichton. Un film de science-fiction qui vient rappeler que jusqu’à la fin des années 80, Richard Donner s’adonnait régulièrement au cinéma fantastique. Dépourvu de têtes d’affiche, Prisonniers du temps connaît une post-production chaotique et ne rencontre pas son public. Il ne faut sans doute pas chercher plus loin ce retour au polar, genre que Richard Donner maîtrise et qui revêt pour lui un petit côté confortable. Pour l’occasion, il dirige pour la première fois Bruce Willis dont l’association avec le rappeur Mos Def tendrait à rapprocher le film du buddy movie. Or Richard Donner s’accorde avec le ton sérieux du scénario écrit par Richard Wenk (Vamp) qui va de pair avec cette volonté de raconter cette histoire en quasi temps réel. Un procédé régulièrement utilisé qui de La Corde d’Alfred Hitchcock à Buried de Rodrigo Cortes, en passant par Le Train sifflera trois fois de Fred Zinnemann accroît l’implication du spectateur en se focalisant sur un ou deux personnages que la caméra suit de bout en bout. En outre, il offre la promesse d’un récit sans fioritures qui file droit. Dans 16 blocs, nous évitons ainsi les subterfuges narratifs comme dans le Meurtre en suspens de John Badham. Richard Donner joue pleinement le jeu, bien aidé par un Bruce Willis particulièrement impliqué. Soumise à une heure butoir, l’intrigue ne peut se permettre des digressions humoristiques et les deux hommes s’y tiennent. Construit comme une course-poursuite, mais non dépourvu de moments de respirations, le film n’oublie jamais les tourments moraux de ses personnages. Ils en constituent même toute la sève.

Bruce Willis affectionnent particulièrement les personnages cabossés par la vie. Sa filmographie en regorge et il doit à ce type de personnage quelques-uns de ses rôles les plus fameux. Qu’on se souvienne de John McClane, mari désireux de recoller les morceaux d’un mariage au bord du gouffre (Piège de cristal) au point d’être rendu à l’état d’épave au début de Une journée en enfer suite à des déconvenues conjugales désormais irréversibles. Ou encore de Joe Hallenbeck, le détective privé trop porté sur la bouteille et cocu dans Le Dernier samaritain de Tony Scott, prêt pour une dernière gigue. Des personnages qui se ressemblent dans leur manière décontractée d’appréhender le danger et qui, en outre, trouvent dans l’adversité le plus sûr moyen de se rabibocher avec leurs proches. Cela en fait de véritables héros d’action magnifiés par des répliques taillées sur-mesure qui contribuent à les iconiser. Jack Mosley épouse une trajectoire similaire dans le sens où il s’extirpe lui aussi du gouffre existentiel dans lequel il végétait pour aller vers la lumière. Néanmoins, son réveil en fanfare agit en trompe-l’œil. Même lorsque le film verse dans le spectaculaire lors de la fuite au volant du bus, il est moins question de dégommer des méchants – lesquels, hormis les deux tueurs du début, sont tous des collègues donc intouchables à ses yeux – que d’illustrer par l’excès son abnégation retrouvée. Comme le lui assène son ex partenaire le lieutenant Frank Nugent d’un ton froidement menaçant, s’il ne lui remet pas Eddie, tout retour en arrière sera dès lors impossible. La figure du ripou ne revêt ici d’autre intérêt que celui de confronter Jack à ses propres manquements. Le film n’a pas la prétention à aller au-delà, à questionner cette gangrène que constitue la corruption au sein de la police. Jack Mosley ne cherche pas tant à nettoyer les écuries d’Augias que constitue son service qu’à se racheter une vertu. Son parcours répond à une démarche strictement individuelle même si de sa réussite dépend le salut d’une autre personne. Rien de bien héroïque là-dedans puisque en protégeant un innocent, il ne fait au fond que son travail. Il agit surtout par bravade, animé par l’envie de prouver à ses anciens partenaires qui le prennent de haut qu’il en a encore sous la pédale. S’interdire tout retour en arrière revient à définitivement tourner le dos à cette loque qu’il a fini par devenir. Loin du ton gouailleur qui le caractérise, Bruce Willis embrasse pleinement la détresse de son personnage. Taiseux à l’extrême, il promène son air de chien battu de sa démarche claudicante, rasant les murs afin d’éviter la moindre sollicitation. Il noie ses idées noires dans l’alcool, partenaire désormais régulier de ses heures de service. Pour l’incarner, Bruce Willis ne se contente donc pas de téter du goulot dans des tenues mal repassées et en arborant une barbe de trois jours. Il se soumet à des séances de maquillage quotidiennes afin d’obtenir ce teint pâle qui souligne les symptômes de son alcoolisme quand ses yeux rougissent et s’humidifient sous les effets de vapeur de menthol. Son Jack Mosley tente de donner le change, de masquer son addiction en présentant du mieux qu’il peut, rasé de près et s’habillant correctement. Cependant, cela ne suffit pas à masquer des années de déchéance consentie. Au début du film, nous sommes face à un homme qui a renoncé, dont l’estime s’est étiolée au fil du temps et qui n’espère plus rien de l’avenir. Tout le contraire d’Eddie pour qui la comparution devant la cour suprême n’est qu’une étape sur le chemin de la rédemption.

Plutôt qu’au buddy-movie qui était à craindre, Richard Wenk a préféré placé son film sous l’égide du destin. Le récit se nourrit bien évidemment des désaccords entre Jack et Eddie mais n’en fait pas son moteur. Déjà, ils ne prêtent pas à rire. La vie d’Eddie est en jeu quand Jack se débat avec sa morale. Quant à leur principale dissension, elle revient à savoir si on peut changer ou pas. Eddie est convaincu que oui, exemples à l’appui (Chuck Berry, Barry White), lui qui se rêve en pâtissier, spécialisé dans les gâteaux d’anniversaire. Jack pense le contraire, arc-bouté sur sa posture doloriste. Pourtant, en collant aux basques d’Eddie, même après que celui-ci ait cherché à lui fausser compagnie, il amène incidemment ce changement. A partir de la première tentative de meurtre sur la personne d’Eddie, les deux hommes entament une relation à la vie, à la mort, même si le taulard ne semble pas en prendre conscience dans un bel exemple d’omission scénaristique. Il paraît ainsi étrange qu’il cherche tant à faire cavalier seul alors qu’il se montre si sensible au moindre signe que pourrait lui envoyer le destin. Jack est sa planche de salut comme il est celle sur laquelle Jack va se hisser pour sortir la tête de l’eau. Une relation de réciprocité évidente qu’il tarde à percevoir comme si sa défiance envers les forces de l’ordre prenait le pas sur le reste. Des préjugés qui renvoient à ceux que Jack nourrit contre lui. En somme, les deux personnages se rejoignent sur bien des points sans que le film ne cède démesurément à une connivence factice les concernant. Il n’est pas question d’amitié, mais plutôt de reconnaissance entre deux hommes qui savent ce qu’ils doivent à l’autre. Néanmoins, Richard Wenk n’évite pas quelques chausse-trappes. Le retour angélique d’Eddie après que Jack soit parvenu à lui faire déjouer la vigilance de ses collègues apparaît comme une facilité. Une manière de souligner le bon fond d’Eddie par l’exemple, et d’accroître sa dette envers Jack. Un Jack dont il fut un temps question de rendre son parcours plus christique en le menant jusqu’au sacrifice, non consenti, mais enclin à humaniser in fine son adversaire, Frank Nugent. Une possibilité née sur le tournage à laquelle Richard Donner et Richard Wenk ont finalement renoncé d’un commun accord au moment du montage. Ce qui maintient le film dans un manichéisme trop commode que les relations ambivalentes entre le flic repentant et le voyou rêveur ne suffisent à faire oublier.

Chant du cygne d’un réalisateur inégal au service d’un acteur aux choix souvent discutables, 16 blocs s’avère une bonne surprise. Pas tant par ce qu’il propose, somme toute très conventionnel à l’échelle du genre, que par la manière dont il le fait. Parfois enclin à la gaudriole – c’est lui qui avait insisté pour que les aventures de Riggs et Murtaugh versent dans l’humour à la Trois Stooges au moment de L’Arme fatale 3 – Richard Donner fait ici acte de sobriété et de sérieux. Il insuffle le bon tempo à cette course contre-la-montre au charme suranné, sans omettre cet aspect familial qui le caractérise avec l’apparition de Steve Kahan, son Dick Miller à lui.