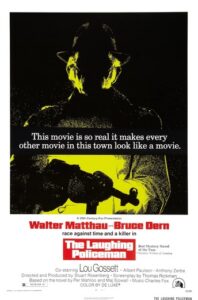

Le Flic ricanant – Stuart Rosenberg

|

The Laughing Policeman. 1973Origine : États-Unis

|

Par une triste nuit, un homme en file un autre dans la gare routière de San Francisco. Montés dans le même bus, ils seront tous les deux abattus par un passager monté quelques arrêts après eux, non sans que l’un d’eux -celui qui était suivi- ne se soit adressé au dernier moment à son bourreau pour lui intimer de ne pas tirer tout de suite. Tout cela, le sergent Jake Martin ne le saura pas. Lui, tout ce qu’il voit en arrivant sur les lieux du drame, c’est que l’une des victimes du bus (celui qui poursuivait) n’est autre que son équipier Dave Evans, pourtant censé être en congés maladie. De toute évidence, Evans menait une enquête secrète, non mandaté par leur chef le lieutenant Steiner. Reste à trouver le sujet de ses investigations… Le seul indice potentiel est encore ces photos trouvées dans son bureau, dont l’une expose la victime d’une affaire non classée ayant en son temps obsédé le sergent Martin…

Il n’a pas fallu attendre Stieg Larsson, Camilla Läckberg, Henning Mankell ou autres Jussi Adler-Olsen pour que le polar scandinave soit à l’honneur. Dès le milieu des années 60, le couple Maj Sjöwall et Per Wahlöö parvint à séduire les lecteurs de par le monde, notamment grâce à leur personnage de l’enquêteur Martin Beck. Héros de 10 romans parus entre 1965 et 1975, il décrocha notamment en 1971 le prix du meilleur roman aux prestigieux Edgar Allan Poe Awards à l’occasion de sa quatrième aventure, Le Policier qui rit (d’abord paru en France sous le titre Le Massacre de l’autobus). Sjöwall et Wahlöö succédèrent ainsi à des écrivains comme Raymond Chandler, John Le Carré, Michael Crichton ou Donald Westlake, non sans s’inscrire au passage comme les rares récipiendaires d’un prix trusté par des auteurs anglophones (à vrai dire, il fallut attendre 2021 et l’indienne Deepa Anappara -vivant en Angleterre- pour que le prix ne soit pas attribué à un auteur issu d’un pays anglophone). De quoi attirer l’attention des producteurs américains, qui ne tardèrent pas à se pencher sur le sort du roman primé, confié aux bons soins de Stuart Rosenberg, réalisateur de Luke la main froide, à qui l’on attribua le sympathique Walter Matthau dans le rôle principal. Un rôle de Martin Beck renommé en Jake Martin histoire de ne pas contrevenir aux impératifs commerciaux du grand écran nécessitant une transposition de la Suède aux États-Unis. C’est ainsi que le film tout entier fut déplacé d’un pays à un autre, et d’une ville (Stockholm) à une autre (San Francisco), avec pour corollaire de faire une croix sur la vision de la société suédoise à laquelle se livrait le duo de romanciers. Il est vrai que ce n’est certainement pas cet élément qui fit du Policier qui rit un succès international, et qu’à se titre le microcosme de San Francisco peut sembler plus universaliste (via le cinéma, les lieux sont mieux connus du public), mais cette modification est déjà une sévère entame faite au roman. Et c’est loin d’être la seule : l’adaptation ne passe guère pour un modèle de fidélité, et au final seule la trame globale semble avoir été gardée par Rosenberg et son scénariste Thomas Rickman. A titre d’exemple, parlons du titre lui-même, qui perd toute la signification qu’il détenait dans le roman et ne fait plus écho à grand chose. En somme, une américanisation typique pas forcément étonnante puisque le film sort du giron d’une major hollywoodienne, en l’occurrence la 20th Century Fox. Toutefois, le début des années 70 étant une époque bien particulière, cela ne veut pas dire que ces larges libertés prises avec la source soit synonyme d’aseptisation forcenée. Le nouvel Hollywood prenait alors son envol, et les gros studios eux-mêmes savaient parfois faire preuve d’une audace qu’ils ne conserveront pas bien longtemps et qui se retrouve ici de mise… un peu.

Si le roman sur lequel il s’appuie se penchait sur la société suédoise, Le Flic ricanant se base donc sur l’américaine, et plus particulièrement sur celle de San Francisco. Une recontextualisation n’est ici pas de trop : en 1973, il ne reste plus grand chose de l’image d’Épinal du San Francisco des années 60, celle d’un haut-lieu de la Beat Generation puis la capitale du flower power. L’esprit libertaire et les fantasmes psychédéliques sont retombés et ont laissé place à une sévère gueule de bois dans laquelle les marginaux s’avèrent moins détachés de la société bourgeoise consumériste qu’ils ne le sont de leurs semblables tout aussi paumés. Autant la San Francisco fantasmée des années 60 était colorée, autant celle-ci est sinistre et finalement guère différente de ce qu’est New York sur la côte est. Dans ce cadre, le crime est partout, la méfiance entre citoyens est légitime et le devant de la scène n’est plus occupé par les Timothy Leary, les Alice B. Toklas et les stars du rock mais plutôt par les simples flics tels que le Sergent Martin, qui doivent maintenir compacts les morceaux d’une société à la dérive. Le film de Stuart Rosenberg illustre cette nouvelle donne, et son point de départ -la présence d’un flic dans une scène de meurtre où il n’avait rien à faire- suffit à caractériser l’entièreté d’un film qui du début à la fin mise sur la dualité de tout un chacun. Bien entendu, le crime est lui-même basé sur la fausseté, puisque rares sont les criminels qui se vantent de l’être, mais dans ce San Francisco-là tout le monde cache son jeu. Les criminels, donc, mais aussi les forces de l’ordre : le cas le plus évident est celui de Evans, qui enquêtait en secret sur ses heures perdues à propos de cette affaire non classée qui le mènera à sa mort (et à celle des victimes collatérales). En farfouillant dans son bureau, et donc en un sens dans son esprit, les cachotteries de Evans vont faire surface, de même que certains de ses secrets (et ceux de sa copine) sans pour autant qu’ils ne soient forcément à charge contre lui. Le partenaire n’était tout simplement pas l’homme qu’imaginait Martin. Du reste, même lorsqu’ils étaient en binôme, les deux hommes ne semblent pas avoir été particulièrement proches, comme en témoigne le relatif détachement avec lequel Martin apprend la nouvelle. Ce n’est donc pas parce qu’il juge Evans professionnellement ou personnellement irremplaçable que le sergent se montre hostile à Leo Larsen, désigné pour être son partenaire sur cette enquête, mais plutôt parce que finalement il préfère être seul. Il n’est même pas très proche de sa propre famille. Cet homme se réfugie dans le boulot mais celui-ci tient moins du sacerdoce que d’une fuite en avant masquant ses propres aspirations. Si tant est qu’il en possède, puisqu’au final Jake Martin semble intérieurement vidé. Même ses quelques coups de colère paraissent stériles, et son stoïcisme et son détachement finissent par ressembler à de l’apathie si ce n’est à de la dépression. Pourtant, l’enjeu du film n’est pas vraiment de décortiquer les ressorts psychologiques de son personnage principal. Celui-ci incarne tout simplement une société désabusée. En cela il est un personnage typique du cinéma de son époque, et avec les doubles visages qui caractérisent les personnages du film on retrouve bien cette sensation de décrépitude propre au début des années 70 (rappelons que Le Flic ricanant est sorti en 1973, en pleine affaire du Watergate et juste après le retrait des troupes américaines au Vietnam, piteuses de la défaite et des cortèges d’exactions auxquelles elles s’étaient livrées). Ironiquement, le personnage le plus sincère est encore Leo Larsen (campé par un Bruce Dern moustachu), qui essaie de faire des efforts pour s’entendre avec Martin sans pour autant nier sa propre personnalité. Le hic étant que le bonhomme s’avère insupportable ! Une sorte de chien fou vaguement narcissique et pourtant assez craintif de la hiérarchie, dont les méthodes rugueuses peuvent à l’occasion s’avérer contre-productives. Leo a ses failles, et pas qu’un peu, mais s’il est horripilant il n’en est pas moins le personnage le plus franc d’un film qui évite ostensiblement de se placer au niveau des jugements moraux et du manichéisme. Tous les personnages ont des bons et des mauvais côtés, des parts d’ombre et des impulsions trahissant leurs natures, et en cela ils reflètent une enquête et une société elles-mêmes plutôt complexes (et ce même si le spectateur a un temps d’avance sur le personnage principal, ayant pu assister au meurtre initial).

Misant sur le réalisme, Stuart Rosenberg (futur réalisateur d’Amityville), évite donc de starifier qui que ce soit. Le Flic ricanant ne joue pas sur le même registre que L’Inspecteur Harry, autre film policier de la même époque se déroulant à San Francisco. Il évite notamment de miser sur la cinégénie de la ville et de ses environs, pour se concentrer sur des endroits bien plus banals, ni trop touristiques ni trop sordides. Le dénouement de l’enquête ne versera d’ailleurs pas dans le sensationnalisme, et au final le tueur du Flic ricanant ne sera pas plus ignoble que Jake Martin ne se sera montré héroïque (leur opposition est bien loin de celle entre le scorpion et l’inspecteur Harry). Si malgré tout le film développe une certaine atmosphère, celle des grandes villes américaines dans les années 70 avec notamment leurs transports crasseux et leurs quartiers interlopes, cela se fait sans que le réalisateur n’ait eu cet objectif en tête. Pour être sincère, autant son traitement scénaristique est réussi, autant son sens de la mise en scène n’est guère aiguisé. A force de vouloir faire dans le réalisme en faisant patiner ses enquêteurs et en démontrant l’humanité de ceux-ci dans ce qu’elle a de complexe, le réalisateur finit par s’encroûter lui-même dans une sorte de torpeur bavarde entrecoupée par de minces et épisodiques moments de tensions. Pourtant, l’entame du film -la filature et le canardage dans le bus- était plutôt brillante, en partie parce qu’à ce moment de l’intrigue le spectateur ne disposait d’aucun repère. Mais le film ne sera plus jamais capable d’afficher une telle intensité, pas même lorsqu’il finira par céder au spectaculaire, ce qu’il fait d’ailleurs de façon trop facile pour être honnête et trop plate pour être sincère, surtout que cela rompt avec la sagesse jusqu’ici de mise. Comme s’il s’agissait d’un point du cahier des charges. On ne retiendra donc guère cette course-poursuite dans les côtes de San Francisco, bien trop tardive et convenue. Il en va de même pour toutes les séquences connotées “action”, qui tombent comme des cheveux sur la soupe tout en étant franchement plan-plan. Walter Matthau est assurément un grand acteur, et s’il parvient sans problème à donner du relief à son personnage et à sa relation conflictuelle avec son nouveau partenaire (Bruce Dern n’étant lui-même pas sans mérite, et l’anti-“buddy movie” n’est pas loin), il n’est pas à sa place dans ces incursions ostensiblement commerciales pour lesquelles il n’était plus fait. Le Flic ricanant est un film qui ressemble un peu à son propos : il affiche un double visage. Très bon sur certain points, faiblard sur d’autres, audacieux à un certain niveau et conformiste à un autre. Il est donc forcément imparfait, et son manque de dynamisme joue contre lui et le rend peu mémorable (des polars de l’époque ont réussi à allier intelligence et sens du spectacle –L’Inspecteur Harry en tête-), mais on ne saurait pourtant le considérer comme un mauvais film.