Les Aventures du Baron de Munchausen – Terry Gilliam

|

The Adventures of Baron Munchausen. 1988Origine : Royaume-Uni

|

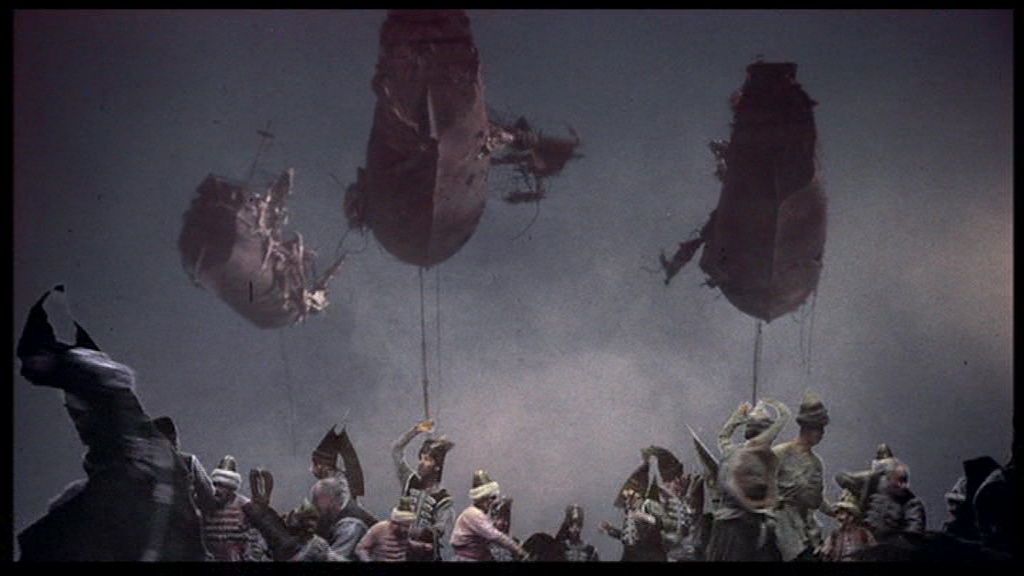

Si les aventures du Baron de Munchausen ne sont pas très connues en France, elles le sont en revanche bien davantage en Allemagne et en Russie, les deux pays dans lesquels s’illustra au dix-huitième siècle Karl Friedrich Hieronymus Freiherr von Münchhausen, mercenaire allemand dans l’armée russe, qui combattit les troupes turques avant de revenir chez lui et de livrer tout un tas de récits fantastiques sur ses exploits qui furent couchés sur papier par Rudolf Erich Raspe. Jurant de sa bonne foi lorsqu’il prétend par exemple avoir été sur la Lune accroché à un boulet de canon, son nom est désormais associé à un syndrome de mythomanie aigüe. Connu à la fin de sa vie comme “le baron du mensonge”, Munchausen a pourtant réussi à titiller la fibre créatrice de différents artistes, tels que le peintre Gustave Doré, qui illustra les exploits racontés dans le livre de Raspe (Terry Gilliam s’inspira d’ailleurs des représentations de Doré pour engager John Neville dans le rôle principal). Bien des auteurs reformulèrent les récits du Baron, et c’est fort logiquement que le cinéma s’empara du personnage dès 1910 et 1911, à travers deux courts films réalisés par Méliès. Ce furent ensuite les allemands qui en temps de guerre se rapproprièrent cette figure de leur propre culture avec un film à gros budget tourné par Josef von Báky. Même pas vingt ans plus tard (encore qu’ils en aient également tourné une en 1940), les tchécoslovaques donnèrent leur version par l’entremise de Karel Zeman, précurseur du cinéma d’animation. L’Union soviétique ne fut pas en reste et livra en 1979 un film davantage centré sur la vie du Baron après son retour au pays que sur ses aventures fantasmagoriques. Quelques années plus tard, la France transposa le Baron dans un dessin animé, et à la fin des années 80 Terry Gilliam, à peine sorti des ennuis que lui valurent son chef d’œuvre Brazil, s’y essaya également, avec l’aide d’un producteur allemand qui l’incita à délocaliser la production du Royaume-Uni en Italie, au sein d’une équipe dominée par les habituels collaborateurs de Fellini. L’ex Monty Python ne le savait pas, mais le ver était déjà dans le fruit.

Ce fut le début d’une vaste galère, les problèmes surgissant bientôt de toutes parts. La désorganisation logistique des italiens le contraignit dans un premier temps à déménager en Espagne, le budget commença à augmenter démesurément au point d’impliquer les assureurs de la production dans les affaires de Gilliam. Menacé d’un procès, affaibli par les dettes contractées par son producteur allemand, le réalisateur ne sauva son poste qu’avec l’intervention de ses distributeurs de la Columbia et au prix de gros sacrifices tels que l’amputation de certaines scènes du film. Ainsi, le passage sur la lune, prévu pour être dantesque, avec d’innombrables figurants, fut réduit à pas grand chose, ce qui provoqua le départ de Sean Connery (prévu pour incarner le Roi de la Lune) et son remplacement par un Robin Williams dont le nom ne figura pas au générique par peur de voir sa carrière ternie par ce qui s’annonçait déjà comme un fiasco retentissant. A côté de tout cela, la grogne des acteurs, victimes du vaste bordel d’un tournage chaotique, passa inaperçue. Finalement, Gilliam pu mener son film à son terme, mais les ennuis ne cessèrent pas pour autant. Car entre-temps, la Columbia avait changé de direction, et les nouveaux patrons mirent tout en oeuvre pour faire échouer les projets de leurs prédécesseurs. Conséquence : la distribution des Aventures du Baron de Munchausen fut limitée au chiffre dérisoire de 117 copies, entraînant bien entendu un cinglant échec au box office. Maigre consolation pour Gilliam, le film fut bien reçu par la critique autant que par les quelques pelés qui le virent à sa sortie. Aujourd’hui, le réalisateur, qui a connu bien d’autres déboires (et il y a fort à parier qu’il en connaîtra d’autres, peut-être sur son arlésienne Don Quichotte, qu’il vient de réactiver), n’est pas loin de préférer en rire, mentionnant avec ironie qu’un film au sujet du “Baron menteur” fut traîné dans la boue par tout un tas de menteurs.

Comme bien des films de Terry Gilliam, la conception des Aventures du Baron de Munchausen est aussi riche et révélatrice que le film en lui-même. On ne peut d’ailleurs séparer les deux : trublion revendiqué dès les Monty Python, doux dingue mégalomane, Gilliam dispose d’une personnalité et d’une imagination difficilement conciliable avec l’industrie cinématographique. Si encore ses projets restaient confidentiels, il pourrait s’en sortir sans trop d’encombres. Mais au cœur des années 80, entre Brazil, Munchausen et une adaptation de Watchmen qui ne verra jamais le jour, l’américain exilé laisse libre court à ses envies, nécessitant des moyens colossaux et une liberté totale, qu’il s’était déjà permise pour l’introduction au Sens de la vie, dernier film du Monty Python dont il bouffa le budget pour sa propre réalisation d’un quart d’heure, manquant de ruiner l’ensemble du film. Réputé (et probablement à juste titre) incontrôlable, et ne bénéficiant pas de l’aura d’un Steven Spielberg ou d’un Stanley Kubrick, il n’est pas étonnant que le réalisateur aille souvent au clash avec un système que l’on sait frileux. Comme l’a démontré si brillamment Brazil, ses films sortent largement des sentiers battus et s’aventurent en territoires inconnus. Même les producteurs européens, pourtant réputés plus larges d’esprit que les américains, s’en trouvent désarçonnés ! En se concentrant sur l’épopée du fantasque Baron partant à la recherche de ses extraordinaires amis pour libérer une ville européenne du siège des turcs, Les Aventures du Baron de Munchausen avait tout pour passer hors de contrôle. Munchausen lui-même ressemble d’ailleurs, dans sa folie et sa démesure, à Gilliam. Le projet “don-quichottesque” de libérer une cité du siège qu’elle connaît en ayant recours à des gens et à des actes sortant de l’entendement peut être perçu comme un écho du combat que mène Gilliam pour concevoir des films à succès en ne se fiant qu’à son instinct et à son imagination. Gilliam comme son personnage doivent d’ailleurs composer avec des ennemis qui auraient dû être des amis. Pour le réalisateur, il s’agit de ses producteurs et distributeurs, tandis que pour le Baron, ce rôle de traître échoit à Jonathan Pryce, incarnant le maître de la cité assiégée, finalement bien plus pourri que les turcs qui l’assiègent (qu’on peut percevoir comme les représentations de la critique à convaincre). Dans le fond, cette lutte pour la liberté est la même que celle de l’enfant de Bandits Bandits et que celle de l’employé lambda de Brazil.

Les trois films se posent en une trilogie de l’imaginaire, révélatrice de Gilliam lui-même : dans le premier, l’enfance incarne son début de carrière (en temps que réalisateur) sous l’angle optimiste, où le personnage de Kevin ne risque guère plus que de se faire gronder par Dieu, auquel ses amis nains ont volé une carte. Dans Brazil, le héros est d’âge mur, et il prend conscience des difficultés qui se posent à sa liberté. Enfin, dans Munchausen le Baron démarre le film vieilli, las de vivre dans une société sclérosée par le pragmatisme, et les amis qu’il libère un par un, restés inactifs trop longtemps, sont aussi grisonnants et rouillés que lui. La mort elle-même cherche constamment à faucher le Baron, qui ne peut s’en sortir que par sa faculté à construire sa légende. Gilliam situe son film à l’époque des lumières, époque où les légendes et l’imagination étaient battues en brèche par un esprit scientifique ravalant les rêveurs comme Munchausen à de simples névrosés (le syndrôme Munchausen). Et, grand avantage du cinéma, art capable de réécrire l’histoire, le réalisateur prend sa revanche sur le rationalisme honni par Baron interposé, qui inflige au personnage de Jonathan Pryce une défaite qui, dans la réalité de Gilliam, est loin d’être certaine (si il remporta bien son combat de Brazil, il fut bien défait sur ce présent film). Pour cette victoire, les armes du Baron sont l’audace, l’imaginaire et la démesure, bref tout ce que prône Gilliam et tout ce qu’exècre l’industrie cinématographique. Et en se replongeant dans cet univers, le Baron et ses amis se sentent revivre, rajeunissant au fur et à mesure. Gilliam se pose même en défenseur du peuple, le sortant de son morne quotidien (symbolisé par le siège, ses privations et ses destructions) par le procédé bien connu de l’évasion par l’imagination qui avait donné à Brazil sa mythique fin douce-amère pour laquelle Gilliam dût tant batailler. L’espoir de ce peuple assiégé ne repose plus que sur les aventures extraordinaires du Baron, auxquelles tout le monde finit par croire, à commencer par Sally, petite fille qui y crut dès le début et qui s’embringue auprès du baron dans son navire volant. N’intervenant pas directement, Sally est l’incarnation du spectateur, qui observe ébahi l’étendue de l’imaginaire de Gilliam, qui bénéficie il est vrai d’univers bien à lui, déjà largement esquissé dans les animations composées pour le Monty Python.

En plaçant ainsi un personnage destiné à l’identification de ceux qui ont su garder leur “âme d’enfant”, et en lui faisant régulièrement rappeler à l’ordre le Baron, dont la tendance est de se complaire dans ses aventures fantastiques au détriment de tout le reste (la ville à libérer), Gilliam conserve un attachement ténu mais véritable dans la réalité, un peu comme si il faisait lui-même l’aveu de sa propre tendance à s’affranchir du concret. Il est vrai que si les producteurs, les studios, les distributeurs ou même la poisse lui ont souvent mis des bâtons dans les roues, le réalisateur n’est pas tout à fait innocent non plus de ses déboires. Cet aveu par l’intermédiaire de Sally est discret, mais non négligeable. Toutefois, on peut regretter que si la gamine est sur un plan métaphorique pertinente, elle est dans le feu de l’action plutôt horripilante, étalant tous les clichés propres aux enfants au cinéma. Qu’elle rappelle au Baron sa mission, d’accord, mais qu’elle se pose comme intellectuellement supérieure à tous les complices de Munchausen est un peu plus gênant. Lorsque le Baron est absent pour une raison ou pour une autre, c’est bien elle qui guide la troupe, et ceci réduit tous les amis de Munchausen au rang de sympathiques imbéciles tout juste bons à faire usage de leurs dons respectifs (la vitesse pour Berthold / Eric Idle, la force pour Albrecht / Winston Dennis, le souffle et l’ouïe pour Gustavus / Jack Purvis, la vue pour Adolphus / Charles McKeown). Ils sont d’ailleurs tous sous-utilisés par Gilliam, qui ne leur confie en gros que deux missions, une en flash-back (pour expliquer l’origine du siège, dû à Munchausen) et une pour le dénouement, assez longuet malgré son ampleur. La quête de Munchausen pour récupérer ses amis apparaît alors davantage comme un prétexte pour que le réalisateur puisse laisser libre court à son inspiration, ce qui est avouons-le la partie la plus grosse et la plus intéressante du film. Au menu, séjour sur la lune, puis dans le volcan de Vulcain et ses appartements privés partagés avec sa femme Vénus, et enfin le séjour à l’intérieur d’un monstrueux poisson (évoquant le Dagon de Lovecraft ou l’aventure biblique de Jonas).

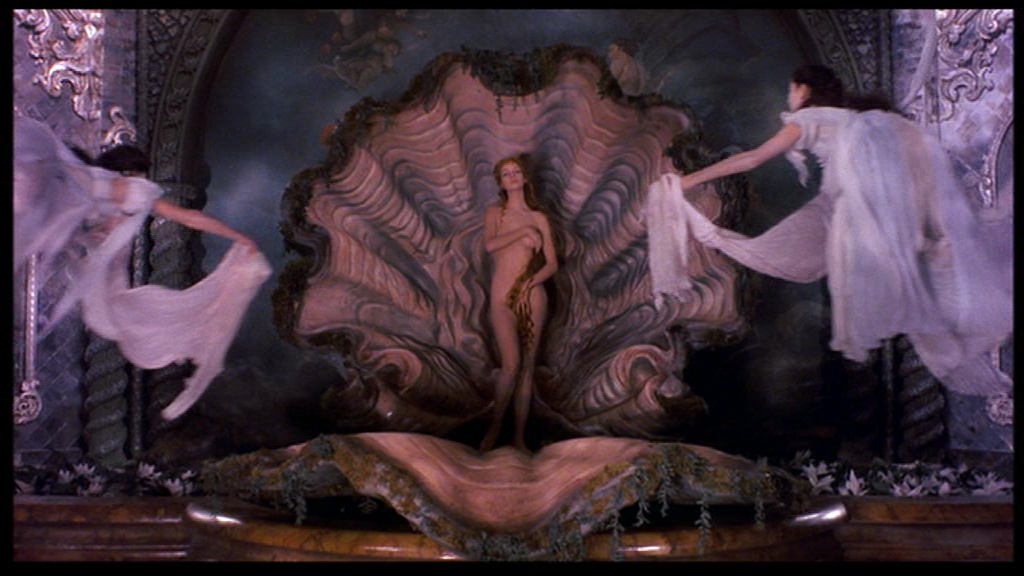

Trois aventures sortant tout à fait de la norme, non seulement par leur nature mais aussi par la mise en scène de Gilliam, aussi bien que par les transitions entre elles. Dans cet univers, les règles physiques n’ont plus cours, et Gilliam n’hésite pas à fausser les perspectives, à renverser sa caméra ou à adopter une imagerie d’un autre âge. C’est principalement le cas sur la Lune, où Munchausen, alors seulement accompagné de Sally, débarque au milieu de décors en cartons flottants avant de retrouver le couple royal tantôt de taille normale, tantôt géant, tantôt la tête attaché au corps, tantôt détachée… Ce qui se passe sur la Lune ne fait pas grand sens, et on sent bien que cette scène fut victime des coupes budgétaires, mais le surréalisme s’en trouve accru. La magnificence des décors, élaborée à partir d’un style renaissance, n’est en outre pas trop perturbée, pas plus que l’aridité lunaire, qui pour le coup est fabuleuse lorsque Munchausen s’évade de l’extrémité du croissant de lune, idée digne de Méliès. Le passage chez Vulcain (Oliver Reed) est pour sa part largement dominé par la naissance de Vénus (Uma Thurman), recréation en “live” du célèbre tableau de Boticelli, et par la danse aérienne du Baron avec la déesse, pendant que sur le plancher des vaches Vulcain, devenu fabriquant d’armes de destruction massive, s’emporte de jalousie. On trouve dans ce passage l’union contre nature entre la grâce et le raffinement d’un côté et la sauvagerie et l’industrie de l’autre. Enfin, le passage dans l’organisme du monstre marin évoque les délires maritimes dont Gilliam est friand (son introduction au Sens de la vie, Bandits bandits…). L’espace, la terre, la mer, autant d’éléments riches de légendes qui inspirent l’ex Monty Python au point que l’on se prend à songer que sans sa part de responsabilité (celle incarnée par Sally) il se serait bien plu à filmer ses rêveries sans discontinuer. Et à vrai dire, cela aurait pu être effectivement appréciable, tant le retour aux choses sérieux, au siège de la cité, peine à retrouver la même poésie.

Surement motivé par son expérience sur Brazil, Gilliam a fait des Aventures du Baron de Munchausen un véritable manifeste à l’imaginaire, seule porte d’accès à la liberté qu’il désire en tant qu’artiste. La virulence de son propos, appliquée au jour le jour par la haine qu’il éprouve pour la banalité et la mécanisation que cherchent à imposer certains cadres (on ne peut pas vraiment dire que le personnage de Jonathan Pryce soit vu sous un angle satirique, contrairement aux bureaucrates de Brazil) était immanquablement amenée à entrer en conflit avec toutes les choses matérielles qui font le cinéma, c’est à dire la production, la distribution ou même la simple gestion logistique. A ce titre, et même si Brazil prouva son immense talent, on peut trouver que le réalisateur a toujours du mal à s’affranchir de sa culture de dessinateur, bien moins contraignante (surtout lorsqu’on travaille avec le Monty Python) que les charges dévolues à un réalisateur de grosses productions. Intransigeant sur ses principes, Gilliam l’est sans aucun doute. C’est paradoxalement cet idéalisme forcené qui le conduisit à faire des erreurs sur Les Aventures du Baron de Munchausen, film qui outre l’aspect autobiographique peut-être inconscient aurait gagné à n’être que cette vaste épopée fantasmagorique ininterrompue et dont les aspects plus terre-à-terre (le scénario, la gestion des personnages secondaires) entrent en conflit avec les séquences les plus inspirées, tout comme ils entrent en conflit avec les impératifs d’une production. La radicalisation idéaliste de Gilliam est sans aucun doute moins porteuse que la vision satirique mais tout aussi fantastique de Brazil. C’est en tout cas une étape dans la cohérente et mouvementée carrière de ce Don Quichotte ambulant.