White Zombie – Victor Halperin

|

White Zombie. 1932Origine : États-Unis

|

En route vers les Caraïbes pour y célébrer son mariage avec Neil Parker, la belle Madeleine avait été abordée par le riche planteur Charles Beaumont, qui l’avait cordialement invitée à célébrer son union dans sa propre propriété. C’est bien chic de sa part ! Pourtant de son côté, Neil n’est guère enchanté par cet inconnu qui avait abordé trivialement sa promise… Une fois à Haïti, sa méfiance est encore renforcée par les étranges manières des autochtones et par le discours d’avertissement du Dr. Brunner, le missionnaire que Beaumont a trouvé pour célébrer le mariage : l’île serait rongée par les pratiques un peu malsaines du culte vaudou. Des zombies se baladent ainsi en liberté, servant de main-d’œuvre servile, et notamment pour Charles Beaumont ! La méfiance s’impose donc. Car en effet, le riche planteur a des objectifs cachés : étant tombé fou amoureux de Madeleine, il est prêt à tout pour la garder auprès de lui. Quitte, si les mots ne suffisent pas, à avoirs recours aux services du sinistre “Murder” Legendre, le grand prêtre vaudou auquel il doit son staff d’ouvriers dociles…

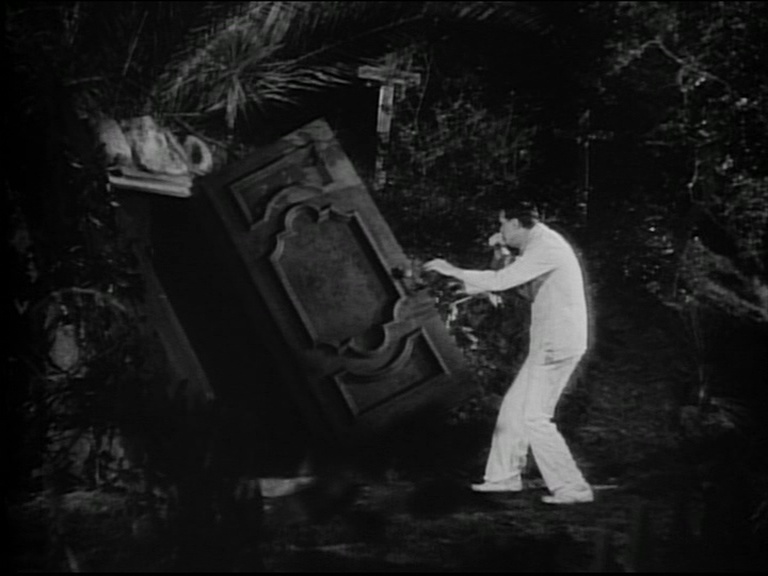

Il en allait dans les années 30 comme il en va maintenant : dès qu’un succès pointait le bout de son nez, il ne fallait pas attendre bien longtemps avant que des petits malins ne viennent surfer sur la vague. Ainsi, la réussite de Dracula et de Frankenstein entraîna la mode du cinéma d’horreur. Grosse ou petite production, chacun tenta sa chance. Parmi eux, les frères Halperin, qui en profitèrent pour exploiter un deuxième filon : celui du vaudou, qui avait débuté avec la parution en 1929 du livre-reportage L’Île magique – Les mystères du Vaudou de William Seabrook et s’était poursuivi avec la pièce Zombie donnée à Broadway. Deux influences majeures (à tel point que l’auteur de la pièce porta plainte pour plagiat) au service d’un film qui passe aujourd’hui pour le premier film de morts-vivants de l’histoire, mais qui n’est pourtant pas considéré comme étant l’égal des classiques de la collection “Universal Monsters”. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir voulu s’inscrire dans leurs pas, puisque l’on retrouve en tête d’affiche de White Zombie nul autre que Bela Lugosi, qui venait de triompher dans Dracula et dont la carrière n’avait pas encore commencé son rapide déclin. Mieux encore : les Halperin (Edward le producteur et Victor le réalisateur) purent profiter lors du tournage non seulement des studios de la Universal, mais aussi de ceux de la RKO. En conséquence de quoi, on retrouve dans leur film des décors luxueux qui nous sont familiers, dont l’intérieur du château de Dracula, mais aussi des pans de Frankenstein, du Roi des rois, de La Volonté du mort ou encore de Notre-Dame de Paris (version 1923). En outre, ils purent compter sur les services du maquilleur Jack Pierce, créateur de l’indémodable look de la créature de Frankenstein et qui serait aussi à la manœuvre sur La Momie et Le Loup-garou. Tout ceci pour un budget très restreint (environ 50 000 dollars : Dracula en avait coûté 340 000 et Frankenstein 262 000) et dix petits jours de tournage. Voilà donc une gestion optimisée ! Pourquoi White Zombie n’a donc pas su profiter de tout cela pour s’imposer lui-même comme un classique ? Et bien peut-être justement parce qu’il fait trop grand cas de ses atouts, envoyés sans délicatesse aucune au visage des spectateurs parfois au détriment du style général du film. Le coup du château gothique de Dracula en plein Haïti est assez saugrenu, de même que la façon dont il est mis en scène : un plan très très large dans lequel on aperçoit à peine les acteurs. Une manière un peu pompeuse de se faire valoir, Victor Halperin creusant une brèche dans le fameux quatrième mur. Ce qu’il fait assez régulièrement à la fin du film, puisque ce décor n’est pas le seul à subir ce traitement ostentatoire. Bien d’autres effets souffrent de cette complaisance grandiloquente au point que même au moment de sa sortie, certains critiques ont pu trouver le film parfois risible. On lui reprocha notamment, non sans raison, de verser dans des excès dignes du cinéma muet duquel bien de ses acteurs sont issus et qui ne semblent pas avoir passé le cap du parlant. Bela Lugosi lui-même affiche ainsi ce jeu théâtral que le réalisateur ne fait qu’intensifier en multipliant les zooms sur son regard hypnotique, poussant parfois le vice jusqu’à le laisser en surimpression dans la scène suivante. Lugosi s’était fait remarquer par l’usage de son regard intense lorsqu’il était en Allemagne, avant de migrer aux États-Unis, et il en abusera encore bien souvent lorsqu’il se sera enfermé dans le cinéma fauché. Dans certains cas, il se justifie et est en adéquation avec le reste du film, mais il faut bien dire qu’ici il converge avec le standing surfait dont cherche à se pavaner un réalisateur qui n’est clairement pas Tod Browning ni James Whale. Mais ne soyons pas trop sévères : notre brave Bela respire par ailleurs le charisme dans sa défroque noire et méphistophélique. Dans la taille, dans le style et dans le caractère, son personnage écrase tous les autres. Mais étant ce qu’il est, Lugosi en oublie toute subtilité. Quelques-uns des zombies souffrent de la même tare, faisant les gros yeux jusqu’à l’exagération. Ils ne sont pas si loin des zombies de séries Z qui séviront des dizaines d’années plus tard, à ceci près que leur maquillage s’avère tout de même moins raté (et surchargé), et qu’ils sont plutôt tributaires de leurs acteurs : certains sont crédibles et évoquent bien les morts-vivants du vaudou, tandis que d’autres se laissent aller dans l’excès.

Toujours est-il que même avec ces défauts, en s’appuyant sur des morts-vivants apathiques et menaçant, White Zombie fait bel et bien figure de (lointain) précurseur des films de zombies ultérieurs. Car s’il utilise la racine vaudou du phénomène, il ne se prend pas pour autant pour un film anthropologique ou même vaguement scientifique : le vaudou dont fait preuve Legendre n’est guère travaillé et au final nous ne saurons jamais exactement la méthode employée pour transformer des êtres vivants en zombies. Il y a bien une histoire de potion à avaler, mais celle-ci semble moins peser que les pouvoirs surnaturels de Legendre, qui à part son regard dispose dans son attirail de toute une gestuelle et d’une emprise mentale totale. Ainsi ces zombies ne sont pas à proprement parler les “stars” du film, n’étant que les instruments de leur tyran de maître. Plutôt que d’être des morts se relevant de leur tombe pour une raison inconnue comme chez Romero, les zombies version 1932 sont avant tout des victimes de Legendre et semblent bel et bien être passés de vie à trépas sous l’influence de sa sorcellerie avant de revenir en morts-vivants, sans espoir de retrouver leur âme. En un sens, ces zombies sont un peu les cousins des vampires : avant d’aller dans sa tombe, la victime du vampire est d’abord la proie d’un “maître”, et une fois le mal accompli il est trop tard : l’humain est devenu vampire. Il en va de même ici pour les zombies, et Madeleine fait clairement écho au personnage de Mina dans le roman de Bram Stoker, tout comme Legendre (et bien sûr son acteur) s’apparente à Dracula. Si l’on voulait pousser plus loin les comparaisons avec d’autres créatures de légende, nous pourrions dire que les zombies de Legendre font également écho à la momie (qui n’est somme tout qu’un mort-vivant justifié par des pratiques peu catholiques), et très vaguement aux créatures de Frankenstein lorsque celles-ci n’affichent pas cette quête de reconnaissance qui caractérisait le monstre campé par Karloff. Ils ne se posent donc pas comme un mythe bien défini, mais restent des figures bien malléables sans volonté propre. Le réalisateur peut donc en user comme bon lui semble, et en l’occurrence ici ils sont là pour représenter le pouvoir dont dispose Legendre. Cent ans après ils sont toujours aussi tributaires de celui qui les emploie, même si maintenant il est bien rare qu’ils soient les produits d’un énergumène mal intentionné. Romero et passé par là… et sa vision est elle aussi présente en germe dans le film de Victor Halperin. Outre les déambulations de ces êtres dépourvus de toute âme, les zombies de son prédécesseur savent faire usage du nombre pour écraser leurs proies, bien que ce ne soit pas par goût atavique de la chair. Mieux encore : les zombies créés par le personnage de Lugosi revêtent une claire signification politique, devenant la main d’oeuvre corvéable à merci d’une bourgeoisie n’ayant que peu d’égard pour ses ouvriers. Ce propos n’est pas réellement conscient chez Halperin et ne sert que dans l’arrière-plan de l’exposition, mais il n’empêche que le réalisateur, en se basant sur le vaudou, a l’intuition de ce que seront les zombies de Romero et notamment le zombie “Bud” du Jour des morts-vivants. Sans tout à fait verser ni dans le vaudou ni dans le “romerien”, White Zombie présente donc à sa façon toute les potentialités qui seront celles de la figure du mort-vivant.

Mais ne nous leurrons pas : le film de Victor Halperin, s’il navigue entre les tics du cinéma muet et l’annonce des films de zombies de la fin du XXème siècle, demeure avant tout un film de son époque, calqué sur les conceptions d’icelle. C’est à dire qu’il tire son sens de l’horreur du romantisme noir ou du néo-gothique victorien initiés par des œuvres littéraires emblématiques se servant de l’horreur pour mieux étudier certaines tendances de la société humaine. Bien qu’il ne soit pas adapté d’un roman, White Zombie s’inscrit dans cette mouvance et repose sur des questionnements voisins de ceux des films de la Universal et de leurs sources fictionnelles. Ce qui est tout à son honneur : s’il vise clairement et même un peu trop ouvertement à faire naître l’effroi, il n’en oublie pas pour autant de montrer une indéniable intelligence, et même une certaine originalité. S’il reste proche des idées d’un James Whale ou d’un Tod Browning, il parvient ainsi à trouver sa propre singularité dans la manière dont il aborde son thème questionnant la nature de l’être humain, et plus spécifiquement de ce qui caractérise ce dernier. Cette question était déjà au cœur de la créature de Frankenstein, film (et roman) dont la singularité était de montrer un monstre cherchant désespérément à être reconnu comme un humain, et notamment par son créateur (ainsi, les crimes commis par la créature trouvaient tous leurs justifications dans l’abandon dont elle était victime). Rien d’aussi profond dans White Zombie, mais tout de même : à travers le personnage de Beaumont et de son amour pour Madeleine, il questionne la nature du sentiment amoureux. La passion aveugle dont fait preuve le personnage le conduit à ne voir l’objet de son amour que comme un bien qu’il cherche à s’approprier, sans considération pour les propres sentiments de Madeleine, et, partant, sans prendre en compte ce qui fait la personnalité de Madeleine et qu’il risque bien d’effacer en faisant appel à Legendre. Beaumont succombe donc à la passion amoureuse et affiche au final un besoin de posséder (pas au sens charnel : le film est dépourvu de cette sensualité trouble que l’on retrouvait dans certaines productions Universal). Il n’est donc pas si éloigné de ce que font les planteurs (dont lui-même) pour disposer des ouvriers dociles, affichant le même mépris pour autrui. Sauf que cette fois, il s’agit d’une question beaucoup plus personnelle, et le personnage se retrouve pris à son propre piège… et à celui de Legendre, incarnant un cynisme intégral. En creux se dessine bien cette thématique romerienne d’une humanité plus inhumaine que les zombies, avec une certaine pique adressée au passage à un capitalisme sauvage courant lui-même à sa propre perte.

S’il ne rivalise pas avec les meilleurs “Universal Monsters”, White Zombie a néanmoins pour lui de faire preuve d’audace tout en s’appuyant sur les qualités dont faisaient preuve le films de la major hollywoodienne… Et puis, ce qui est éminemment subjectif, ses outrances stylistiques et ses imperfections ne sont pas sans lui donner un certain charme suranné préfigurant ce que seront les séries B lorsque celles-ci connaîtront leur âge d’or dans les années 50 et 60 avec les films de Roger Corman, de William Castle ou autres Bert I. Gordon. Futur pilier de la Poverty Row puis de Ed Wood, Bela Lugosi fait figure de passerelle entre ces deux ères du cinéma (ou même plus si l’on considère qu’il tire son jeu du muet), devenant l’emblème d’un cinéma d’épouvante festif usant d’un second degré non pas dirigé contre le genre en lui-même -comme dans les parodies ouvertes de Abbott et Costello- mais pour entretenir une relation de proximité avec un public considérant que l’horreur n’est pas incompatible avec le rire. White Zombie se fait également le précurseur de cette démarche, certes au prix de sembler parfois déséquilibré vis-à-vis de son propos romantique. Au final, ses qualités autant que ses maladresses en font un film bien plus méritant que ce l’on pourrait croire de prime abord. On se dit qu’il est bien dommage que Lugosi (mort en 1956) n’ait pas vécu un peu plus longtemps pour assister à l’avènement de ce qu’il incarnait dès les années 30, y compris au lendemain de son plus grand triomphe hollywoodien. En voyant large, nous pourrions presque dire que bien qu’il soit indéniablement meilleur acteur que lui, Karloff aura à la fin de sa carrière fait du Lugosi, et que Vincent Price est, par sa théâtralité, son fils spirituel…