Dracula – Tod Browning

|

Dracula. 1931Origine : États-Unis

|

Avant d’entamer la critique du classique de Tod Browning, précisons une chose : Dracula, le roman de Bram Stoker, n’est pas si génial que ça. Il reste un roman incontournable pour tout ce qu’il apporta en termes d’imagerie à l’horreur, qu’elle soit littéraire, cinématographique ou théâtrale, mais son intrigue est alourdie par des personnages humains victoriens à l’excès, tergiversant en permanence sur des questions de morale. Écrit 80 ans plus tôt, le Frankenstein de Mary Shelley se montre autrement plus provocateur et aborde des thèmes plus profonds, reflétant l’appartenance de son auteur au milieu romantique / gothique. Bram Stoker a quant à lui hérité de la tradition gothique, mais officie à une époque différente, une époque charnière, celle de la fin de l’ère victorienne, époque de remises en questions d’ordre morale. A la différence de Mary Shelley, pour laquelle l’offense au Dieu d’une société moralisatrice ne vient pas de celui que l’on croit, Stoker prend le parti du bien contre le mal, ce qui donne à son livre une portée bien moins philosophique. Une fois ceci précisé, passons aux adaptations cinéma. Le bilan est bien plus équilibré dans ce domaine, les deux monstres les plus connus du cinéma d’horreur ayant tous les deux tendance à n’être considérés que comme des monstres assez simples, ancêtres gothiques des Freddy Krueger ou autres Jason Voorhees. Quelques exceptions s’imposent toutefois : son parallèle avec une société allemande en pleine déliquescence, sur la voie du nazisme, fait du Nosferatu de Murnau la tête de liste des adaptations de Stoker. Les deux Frankenstein de James Whale s’imposent quant à eux comme les meilleures transpositions de Shelley. Chose révélatrice, Murnau s’est fortement éloigné du roman adapté (ce n’est d’ailleurs pas une adaptation “légale”), tandis que Whale lui est grosso modo resté fidèle, le livre étant contenu en deux films. Une preuve du potentiel supérieur de Frankenstein, le roman…

Au niveau de la réputation, le Dracula de Tod Browning n’a pourtant rien à envier à son voisin de production Universal. Bela Lugosi est autant connu que Boris Karloff… Et pourtant, à bien y regarder, le Dracula de 1931 n’a rien de sensationnel et ne fraie pas dans les mêmes eaux que Nosferatu. Il s’agit tout bonnement d’un film d’horreur, appelé à ne pas sortir de ce carcan comme le firent les films de Whale. Adapté en fait d’une pièce de théâtre adaptant elle-même Stoker, le film manque singulièrement d’ambitions, ce qui peut s’expliquer par diverses raisons. Déjà, le manque de motivation de son réalisateur, déçu de ne pas travailler avec Lon Chaney, à l’origine prévu pour incarner le comte et décédé en 1930. Son remplacement par Bela Lugosi, l’interprète du rôle-titre dans la pièce de théâtre, a à n’en pas douter profondément influencé le style d’un film dont le réalisateur ne se montra pas très concerné (il n’y à qu’à voir le gouffre qui sépare Dracula de Freaks, tourné l’année suivante), laissant ainsi l’initiative à son acteur. Heureusement d’ailleurs, puisqu’un acteur moins impliqué que Lugosi allié à un Browning apathique aurait certainement conduit à un film d’une fadeur inconsidérée. D’autre part, les conditions de tournage furent un obstacle supplémentaire pour le réalisateur : crise de 29 oblige, le budget fut grandement réduit, et le scénario de s’en faire ressentir. Nouvel affront à Browning, qui selon certaines sources fut plus qu’épaulé par son chef opérateur Karl Freund (qui allait réaliser La Momie l’année suivante).

Bref, les conditions de tournage de Dracula ne furent pas optimales. L’adaptation du livre de Stoker se montre très peu fidèle : c’est Renfield et non Jonathan Harker qui est convié au château du comte, Arthur Holmwood et Quincey P. Morris n’existent plus, le docteur Seward est le père de Mina et non le prétendant de Lucy, les voyages à travers l’Europe se réduisent à la seule traversée en bateau de la Transylvanie à l’Angleterre… Avec le précédent créé par Murnau, de telles modifications n’avaient à priori rien de rédhibitoire pour un excellent film. Sauf que Browning ne les effectue que dans un but purement économique, et non pour servir ses propres ambitions qui n’existent pas. Tout le roman est extrêmement simplifié, dans l’unique but de ne pas dépasser la durée d’une heure et dix minutes. Ce qui conduit à des défauts patents, à peu près les mêmes que l’on retrouvera dans d’autres adaptations de Dracula caractérisées par leur volonté de condenser le roman (notamment Les Nuits de Dracula, de Jess Franco). Tout va beaucoup trop vite, et cette brusquerie empêche de réellement éprouver quoi que ce soit pour les personnages, simplement esquissés. Un comble quand on sait que le roman d’origine pêchait par l’effet inverse, par un trop grand étalage d’états d’âme. Plusieurs personnages se retrouvent ainsi à la limite de la figuration : Seward devient un vieux médecin dépassé par les événements, Harker est obnubilé par son sentiment amoureux (c’est un personnage véritablement hollywoodien), Lucy n’est qu’une bonne copine dont la mort n’est guère plus vécue que comme une preuve de ce qu’affirme Van Helsing… Reste donc le quatuor Dracula / Van Helsing / Mina / Renfield. De ces quatre là, Mina est sans conteste le personnage le plus faible : la demoiselle en détresse. La rapidité avec laquelle tous les évènements s’enchaînent empêche Browning de développer le lien qui s’est créé entre elle et Dracula. Moins qu’un personnage actif, elle n’est en fait qu’un enjeu dans la confrontation Van Helsing / Dracula. Bien que lui aussi souffre de la précipitation du scénario, le chasseur de vampire fait bonne impression, ouvrant la porte aux interprétations fanatiques qu’en fera Peter Cushing dans les films de la Hammer. C’est uniquement grâce à lui que le camp du “bien” ne tombe pas dans la mièvrerie, sans quoi le spectateur n’aurait eu d’autre choix que de prendre fait et cause pour Dracula, tant Bela Lugosi y met du sien pour marquer les esprits.

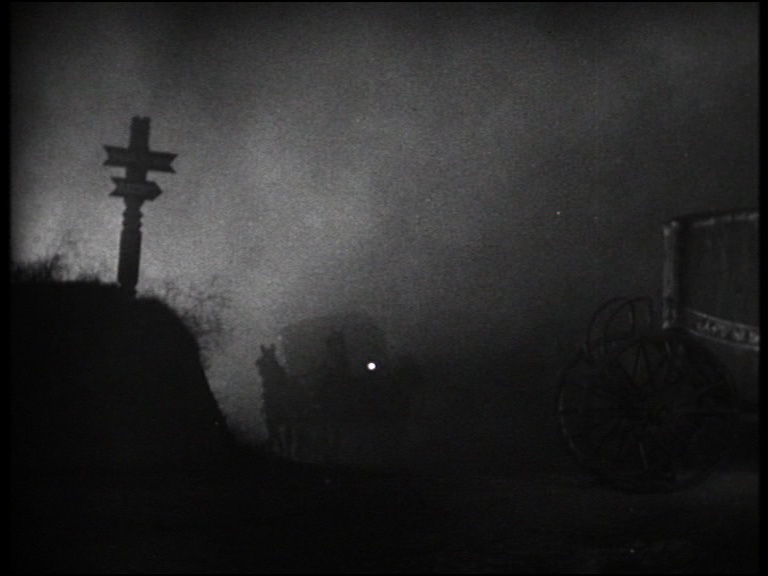

Avec son élocution très lente (dominée par son accent hongrois) et son regard noir sur lequel Browning et Freund (ce dernier avec les rais de lumière qu’il oriente sur les yeux de l’acteur) insistent lourdement, Lugosi cherche à créer un personnage sinistre d’aristocrate envoutant. Nous sommes assez loin de Max Schreck, qui incarnait dans Nosferatu une figure diabolique repoussante. Nous sommes même à la limite de la parodie, tant Lugosi se montre excessif dans le style choisi pour donner vie à son Dracula. La même chose peut être remarquée pour Renfield, personnage campé par l’inévitable second couteau Dwight Frye, pleins de mimiques cette fois ouvertement comiques (Renfield forme même une sorte de duo avec son gardien, le second étant toujours à la recherche du premier, sans cesse échappé de sa cellule). Cela correspond cela dit plutôt bien à quelques menus effets spéciaux loin d’être convaincants (les fumigènes, l’araignée et surtout, la chauve-souris)… De la à se demander si cette portée humoristique n’a pas été consciente, il n’y a qu’un pas. 80 ans après, il est en tout cas difficile de ne pas se mettre à songer aux films de William Castle, notamment La Nuit de tous les mystères, qui sortait tout l’attirail des maisons hantées de parcs d’attraction. Là est le principal apport de ce Dracula au genre fantastique : l’imagerie excessive de l’horreur d’Épinal. Ce qui est bien, mais qui, il faut bien le reconnaître, est loin de valoir l’apport thématique autant que pictural des Frankenstein de James Whale. A décharge, on peut cependant noter que Tod Browning -et certainement Bela Lugosi- sont encore fortement influencés par le cinéma muet, dans lequel ils ont officié pendant de longues années. Ainsi, l’outrance du regard de Lugosi ainsi que les surlignages opérés par la caméra du réalisateur évoquent cette époque où tout passait par l’image. Comme dans Nosferatu, à ceci près qu’ici, cette conception de l’horreur ne se tient plus dans un cadre surréaliste, ni même gothique (à l’exception du début lors de la visite au château, sans conteste les plus belles scènes du film). D’où la sensation de profond décalage entre le modernisme du parlant et la technique de Lugosi et Browning (qui ne met quasiment pas de musique dans son film, ce qui rend encore plus difficile l’empathie déjà écornée par le scénario trop succinct).

Peut-on dire que le Dracula de 1931 est un mauvais film ? A notre époque, on peut en effet constater que le film a très mal vieilli, épuisé par la récupération de son imagerie par l’horreur foraine et par l’exotisme du jeu de Lugosi. Les dures lois du code Hayes ont également contribué à le ternir, notamment par la mise en hors-champ des sous-entendus sexuels (chevillés ici comme ailleurs au personnage de Dracula) et des séquences plus sanglantes (pas de pieux dans le cœur à l’horizon). Par contre, replacé dans son contexte, le film apparaît peut-être comme novateur en temps que transition de l’horreur du muet au parlant. Reste que son scénario est malgré tout bien léger, ce que l’on ne peut excuser par l’année de sortie. Il est de ces oeuvres qui tout en ayant été importantes ne sont paradoxalement pas à classer au rang de chefs d’oeuvre. Le Dracula de 1931, c’est un peu comme le Des monstres attaquent la ville de 1954 ou la série des Freddy des années 80. Fort influentes certes, sympathique au demeurant, mais qualitativement dépassées dès leur époque par des œuvres bien plus complexes.