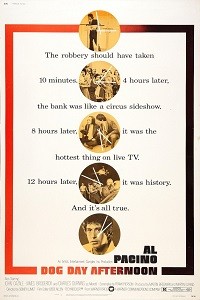

Un après-midi de chien – Sidney Lumet

|

Dog Day Afternoon. 1975Origine : États-Unis

|

Par ce bel après midi d’été 1972, trois petites frappes s’embarquent dans le casse de la First Brooklyn Savings Bank. Dix minutes ne se sont pas écoulées que leur plan a du plomb dans l’aile : trop stressé, un des acolyte décide de se faire la malle. C’est le prélude d’un vrai calvaire dans lequel Sonny et Sal, les deux braqueurs restant, se retrouveront cernés par la police, le FBI, les médias et la foule, avec leur groupe d’otages comme seule monnaie d’échange. Tout ne sera alors plus qu’improvisation au gré des négociations entre Sonny et les forces de l’ordre.

Toujours fidèle à sa réputation de stakhanoviste du grand écran, Sidney Lumet a eu le temps de sortir deux autres films depuis Serpico, sorti un an et demi avant, qu’il repropose déjà à Al Pacino de remettre le couvert. Lui-même à peine sortie du Parrain II, l’interprète de Michael Corleone traîna des pieds mais finit par céder pour ne pas laisser la place à un Dustin Hoffman qui passait alors pour son rival à Hollywood. Et tout cela pour incarner le rôle de Sonny Wortzik alias John Wojtowicz, un braqueur qui fut lui-même inspiré par Le Parrain II pour commettre le fait divers adapté par Lumet. L’ironie reste cela dit superficielle, car l’imitateur est loin d’avoir réalisé un tour de force. Accompli par Wojtowicz et son partenaire Salvatore Naturale, ce braquage a marqué les esprits par sa nature insolite qui lui valut un article rédigé par les journalistes P. F. Kluge et Thomas Moore dans le magazine Life. C’est de cet article que s’inspira Frank Pierson (Luke la main froide) pour rédiger le scénario confié aux bons soins de Sidney Lumet, avec lequel il avait déjà travaillé pour Le Gang Anderson. Un sage choix de réalisateur pour un film qui, ne cédant ni aux sirènes de l’action à outrance ni à la dérision infantilisante, ni même à celles de la fidélité scrupuleuse au fait divers, réserve une large place aux acteurs. Le cadre, c’est à dire le braquage, reste important mais il vaut surtout pour ce qu’il porte en lui de révélateur sur les personnes qui l’ont manigancé et sur la société dans laquelle ils vivent. C’est en cela que le choix de Sidney Lumet fut judicieux, lui qui a apporté de sa formation théâtrale ce sens de la dramaturgie en espace restreint, sinon clos (on parle tout de même du type qui a pondu un classique avec 12 bonshommes autour d’une table).

Sans être un huis-clos, Un après-midi de chien est très largement confiné dans les locaux de la First Brooklyn Savings Bank, où Sonny et Sal se retrouvent cloisonnés par un concours de circonstances malheureuses. Venus pour un petit casse rondement mené, ils se retrouvent dans l’œil du cyclone incarné par le monde extérieur. Leur réclusion se fait sous la contrainte d’une pression non seulement policière mais aussi médiatique et même populaire qui les dépasse de loin, et qui n’est du reste même pas maîtrisée par ceux qui la provoque. C’est ainsi que les réactions de la foule demeurent imprévisibles, de même que les plans de la police où règne une indécision frôlant parfois l’incompétence. De même que les réactions de Sonny et Sal demeurent imprévisibles de l’extérieur, eux-mêmes ne peuvent préjuger de ce qu’on leur réserve. Ce qui contribue donc à faire monter la pression, d’autant plus que les choses s’éternisent, que la fatigue s’intensifie, que le climatisateur est en panne et qu’en réalité, Sonny est le seul aux commandes, Sal se repliant très vite dans un mutisme quasi autistique. Bien aidé par un Al Pacino qui livre une prestation de haute volée (il était alors clairement à son zénith), Lumet orchestre un thriller très âpre aux personnages toujours extrêmement tendus, mais qui pourtant ne menacent jamais de tomber dans l’ultra-violence. Ni Sonny ni Sal ne sont des tueurs, et au lieu de les plonger dans le carnage comme le premier inexpérimenté à cran venu, la tension révèle une humanité dont bénéficient au premier chef les otages, laissés globalement tranquilles et qui, voyant la liberté qu’on leur laisse et le manque de méchanceté de leurs assaillants, se transforment vite en spectateurs privilégiés, tantôt dans l’expectative, tantôt en curieux, tantôt en riant. Ils peuvent même se permettre de jouer avec l’arme de Sonny ou critiquer ouvertement Sal. Pour autant, on ne peut pas vraiment dire qu’un lien s’est créé entre eux et les braqueurs, tant ceux-ci se retrouvent paumés. Sal est à la ramasse, tandis que Sonny fait chauffer ses méninges pour se sortir d’un guêpier dont on ne voit jamais comment il pourra se sortir.

La frénésie policière et, conséquence inévitable, médiatique, font passer ce braquage au-delà du simple fait divers, le transformant en une peinture de ce New York des années 70 qui a tant fasciné le nouvel Hollywood auquel Sidney Lumet vient se rattacher en dépit des 20 ans de carrière qu’il a déjà derrière lui. Sonny, au même titre que les acteurs auxquels le réalisateur a laissé une grande liberté, improvise largement, et ce faisant il se lance dans des rodomontades destinées à manipuler un public plein de défiance vis-à-vis de la police. Nous sommes en pleine période post-Watergate, les affaires de corruption et de violences institutionnelles ont marqué l’actualité récente et ont contribué à radicaliser la plèbe d’un New York abandonné. Ainsi, le contexte joue énormément dans la première perception des évènements, et Sonny en profite avec opportunisme. Lorsqu’il sort du précaire refuge qu’est devenue la banque, il se lance dans de véritables représentations théâtrales qui semblent un temps faire de lui le porte-parole des sentiments populaires. Sa furieuse exhortation sur le sujet d’Attica (lieu d’une mutinerie de prisonniers écrasée dans le sang) fait mouche. A défaut d’être réelle, sa pose de porte-parole des désœuvrés lui permet de maintenir la police dans l’obligation de faire profil bas sous peine d’avoir une émeute sur le dos. Mais il était dit que rien ne pouvait filer droit, et son aura de loubard romanesque va s’écrouler pitoyablement au gré des révélations faites sur son compte. Le vrai Sonny Wortzik n’a rien d’un anti-héros romanesque auquel tous les exclus peuvent s’identifier : la réalité qu’il fuit n’est pas tant celle de l’avenir bouché que celle d’un quotidien certes difficile mais à mille lieues de ce que la foule pouvait -et voulait ?- imaginer. Une femme geignarde, une mère possessive, un amant homosexuel voulant changer de sexe… Telles sont ces difficultés qui surgissent publiquement, faisant ainsi tourner tout le braquage à la farce. Cela devient un véritable spectacle dans lequel la foule se divise en pro et anti homosexuels, tandis que la police (en manque d’idées) ou les médias (par sensationnalisme) continuent à faire intervenir les personnalités triviales qui ont conduit Sonny là où il est. Le porte-parole des exclus n’est plus : Sonny est devenu un M. Carnaval à brûler en place publique.

Il y a effectivement une certaine forme d’humour dans ce qui lui arrive, dans la façon dont Lumet fait tourner à l’aigre ce braquage qui promettait de s’inscrire dans une lignée à la Bonnie et Clyde. L’intensité fiévreuse que Pacino donne à son personnage n’y est pas non plus pour rien, d’autant que même devenu la risée Sonny continue à vouloir faire ce qu’il a toujours essayé de faire, visiblement sans grand résultats : joindre les deux bouts, arrondir les angles… Il a en fait bien trop de problèmes comme ça pour se soucier de son image (comme le fait Sal dans une des rares fois où il sort de son mutisme). C’est ce qui nous vaut des scènes surréalistes comme la rencontre avec sa mère ou la conversation téléphonique avec son amant. Mais c’est aussi ce qui rend le personnage attachant : ses petites difficultés se sont accumulées, il en est arrivé là en désespoir de cause, il passe pour un con aux yeux de tout le pays après en avoir été une potentielle idole, mais il continue à se battre contre vents et marées pour lui et pour tout le monde, y compris Sal, y compris les otages, y compris ses proches qui ne le lâchent pas quand bien même la mort se profile. Plus Don Quichotte que Clyde Barrow, il attire à sa manière l’affection et sous une forme qui prête à rire, son après-midi de chien permet de mettre en évidence une certaine forme de détresse toute personnelle, et donc profondément solitaire. Un homme aux abois demeure un homme aux abois et sous les dehors du polar fiévreux, sous ceux de la dérision, Sidney Lumet réussit toujours à préserver ce fond d’autant plus dramatique qu’il est souligné par le malentendu avec une foule qui se cherche soit des héros, soit des bouc-émissaires, mais qui se soucie peu d’une lutte personnelle telle qu’est celle de Sonny.

En compagnie des Travis Bickle (un ancien du Vietnam comme lui), Paul Kersey, Joe Buck, Rico Rizzo et compagnie, Sonny Wortzik s’inscrit dans une lignée de personnages à la dérive complète, écrasé par la vie new yorkaise qui, autrefois synonyme d’espoir, est devenue génératrice de déchéance et couveuse d’anticonformismes. Certains ont donné cet aperçu en broyant du noir et ici Sidney Lumet, sans nier la dureté du réel, a versé son obole en piochant tout simplement dans un journal pour en ressortir un témoignage particulièrement significatif d’une époque à la fois attirante et déplorable. L’ambiguïté, l’incompréhension, le manque de repères, ce New York des années 70 constituait décidément un vivier pour des cinéastes novateurs, sans tabou, souvent issus du sérail dont Sidney Lumet est en quelque sorte un précurseur toujours d’attaque.