Suicide Club – Sono Sion

|

Jisatsu sākuru. 2001.Origine : Japon

|

La ville de Tokyo est le théâtre d’une vague de suicides sans précédent. Devant un événement d’une telle ampleur, la police est sollicitée. L’enquête incombe à l’inspecteur Kuroda qui, à l’instar de ses collègues, ne sait pas trop par où commencer. Une piste se dessine à l’aune de la découverte sur certains lieux d’un sac de sport contenant un rouleau de chair regroupant des morceaux de peau de différents suicidés. Cet élément, couplé à un site internet recensant les suicides survenus et annonçant les suivants, tend à indiquer que quelqu’un est à l’origine de tout ça. Mais qui et, surtout, pourquoi ? Le temps presse car le nombre de suicide ne diminue pas. Et comme si cela ne suffisait pas, l’inspecteur Kuroda reçoit de nombreux appels téléphoniques d’un mystérieux interlocuteur à la voix juvénile qui prend un malin plaisir à faire monter la pression. Dans une ville aussi grande et peuplée que Tokyo, prévenir d’éventuelles tentatives de suicide paraît hasardeux. Et les forces de police déployées bien dérisoires.

Alors que l’horreur japonaise amorçait son retour en force dans le sillage du Ring d’Hideo Nakata, Suicide Club (à ne pas confondre avec le film éponyme réalisé par Stephen T. Kay autour du suicide de Joan, la compagne de Neal Cassady) s’impose à l’époque comme une anomalie dans ce paysage en voie de formatage. Si Sono Sion cultive l’illusion lors de certaines séquences à la durée dilatée (la scène de l’hôpital), Suicide Club se veut moins un film d’horreur qu’une sorte de pamphlet, le cri du coeur d’un homme meurtri par ce que devient son Japon natal. Artiste engagé, Sono Sion est l’instigateur du mouvement Tokyo Ga Ga Ga, un collectif artistique radical qui mêle la poésie – son premier mode d’expression – à la performance de rue. Cette radicalité se retrouve dans ses films, parfois arides dans leur narration et leur mise en scène qui n’empêche pas une propension au grotesque dans l »illustration de l’horreur. A ce titre, on pourrait rapprocher son film de Battle Royale de Kinji Fukasaku, autre cinéaste engagé. On y retrouve ce constat similaire d’une société japonaise apathique et déraisonnable, notamment par son inclination à enfermer les rapports sociaux dans un univers ultra concurrentiel où la réussite individuelle est reine. A sa manière, Sono Sion s’empare ici d’un sujet qui serait sulfureux partout ailleurs mais qui au Japon peut permettre à un auteur de vendre ses ouvrages comme des petits pains et d’être relayé par les médias. Suicide Club se veut autant une réponse au Manuel de suicide complet de Wataru Tsurumi paru en 1993, qu’une mise en garde. Longtemps rattaché au prestige de l’héroïsme, du harakiri traditionnel au sacrifice des kamikazes, le suicide continue aujourd’hui d’être considéré comme un acte noble au Japon, signe d’une certaine responsabilité morale. Il est désormais vu comme une menace endémique impossible à éradiquer et avec laquelle il faut pouvoir composer, même si certains cas répondent à un événement saisonnier, comme les examens universitaires.

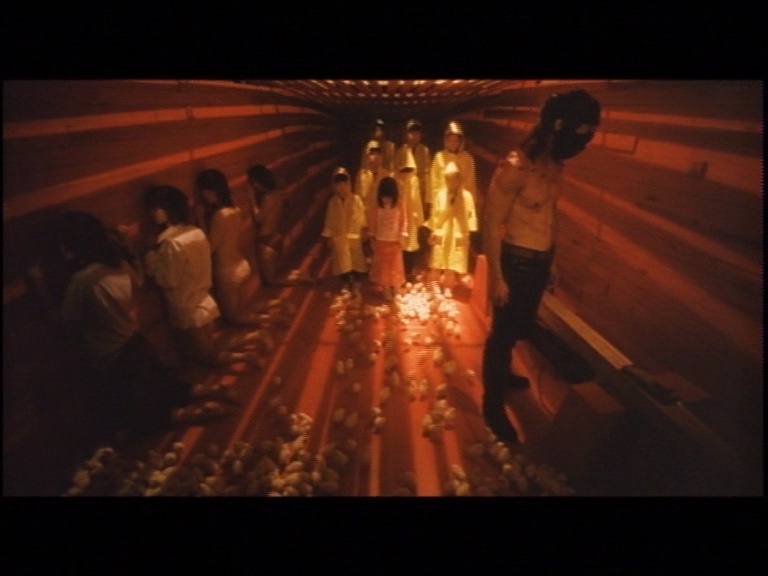

Cette menace diffuse et omniprésente confère au film son ton désespéré et nihiliste. Sono Sion ne cherche jamais à berner le spectateur en lui ménageant un dénouement confortable. Le désarroi de la police est tel que ses représentants disparaissent du récit au cours de la dernière partie, laissant le soin à un personnage satellite – Mitsuko – de toucher du doigt la vérité. Les forces de l’ordre ont ici toujours un train de retard, ballottées au grè d’informateurs plus (la chauve-souris) ou moins (l’enfant) bien attentionnés. Difficile d’anticiper un suicide, à plus forte raison lorsque celui-ci devient collectif, pour ne pas dire viral. Devant l’ampleur de la tâche, il ne reste au groupe d’inspecteurs auquel s’attache Sono Sion qu’à s’en remettre à son intuition ou à la chance. Lorsque les policiers se rendent à la station de métro de Shinjuku afin d’empêcher un nouveau drame, le danger est à la fois partout et nulle part. Partout parce que chaque passant pourrait être un candidat au suicide. Et nulle part car ladite scène intervenant après le spectaculaire suicide collectif du début, l’esprit des inspecteurs – comme le nôtre, d’ailleurs – s’en trouve fortement conditionné. Il se dégage alors de la moindre scène une imprévisibilité qui monte crescendo à mesure que l’intrigue se complexifie et opère des changements de ton. La mort rôde partout et peut frapper aux moments les plus inattendus, littéralement. Si Sono Sion ne joue pas la carte de l’horreur à proprement parler, il excelle néanmoins dans l’instauration d’un certain malaise, lequel naît de l’altération du quotidien par un mal insidieux. L’acte le plus anodin (ouvrir une fenêtre, éplucher des légumes, discuter sur une terrasse) devient sous l’oeil de sa caméra matière à un instantané de macabre. Et le doux foyer de devenir soudain une succursale de l’enfer. Dans ces moments-là, Sono Sion oscille entre la suggestion et le grotesque pur et simple. Mais un grotesque morbide jusque dans le moindre détail (l’oreille ensanglantée accrochée au rebord d’une fenêtre qu’on décolle brusquement sans se soucier des personnes qu’il y a en dessous) d’où émerge un humour noir bien corsé. Et puis il y a ces scènes à l’étrangeté lugubre sises sur les pistes d’un bowling désaffecté, lieu de tortures et de souffrances mais aussi de concerts privés dispensés par un trio dont le chanteur arbore un groupe néo-glam. Dans ce maelström d’images chocs, de giclées de sang et de morts affleure une idée lancinante, comme si, plutôt qu’adoucir les moeurs, la musique entraînait la mort.

Au fond, le suicide ne constitue pas le réel sujet du film. Il n’en est que la composante accrocheuse, un phénomène de société réduit à sa dimension spectaculaire. Dans sa volonté de ménager suspense et rebondissements (Entité maléfique ? Dérive sectaire ? Folie collective ?), Sono Sion n’apporte aucune réponse, pas plus qu’il n’interroge les raisons qui peuvent amener à ce genre d’extrémité. Un peu à l’image de l’inspecteur Kuroda et de ses collègues, il en est aussi réduit à accepter ces vagues de suicide, à avouer son impuissance. Les raisons s’avèrent parfois si aléatoires (l’effet de groupe est évoqué au travers de ces lycéens qui s’émulent pour faire aussi bien, sinon mieux, que leurs consoeurs qui se sont jetées sous les roues d’une rame de métro) qu’il devient difficile de distinguer ce qui relève d’une profonde détresse ou d’une pulsion mimétique. Cependant, il s’efforce in fine de relier la plupart des suicides du film par un motif d’abord anodin qui gagne en importance à mesure que le fil du récit se dévide. Ce motif tient à l’écran de télévision toujours allumé où semble passer en boucle le tube d’un groupe de J-Pop composé d’enfants. Un air ronge-tête, des paroles au sens équivoque et son matraquage permanent suffisent à phagocyter le quotidien de tout à chacun. Désireux de recréer un semblant de dialogue au sein de sa famille, l’inspecteur Kuroda ne peut que s’incliner face au pouvoir de fascination que le clip dudit morceau exerce sur ses enfants. En cela, Suicide Club rejoint Ring, faisant de l’écran de télévision un abîme en lien direct avec la mort. Sono Sion touche du doigt une autre composante de la société japonaise, l’idolatrie sans limite qui confine à l’hystérie d’un public en délire pour des groupes créés de toutes pièces. La charge est lourde, même si amenée en douceur, sans qu’on s’y attende. Le réalisateur exacerbe leur pouvoir de nuisance au point d’en faire le vecteur des maux du pays. Mais un mal là encore insidieux qui s’abrite derrière les visages d’ange de ces jeunes interprètes. Par son utilisation d’adorables bambins à des fins mortifères, Sono Sion crée une passerelle inattendue avec Halloween III, le sang du sorcier. Il semble nous dire qu’à force d’abrutissement et de conditionnement, la jeunesse japonaise ne peut que mal finir, ce qui conduirait à terme la société japonaise dans une impasse.

Film atypique par sa manière de dédramatiser son sujet tout en tirant à boulets rouges sur la société japonaise, Suicide Club ne cherche jamais à brosser le spectateur dans le sens du poil. Sono Sion se joue des modes pour raconter l’histoire telle qu’il l’a imaginée, extrayant du roman par lequel tout a commencé et dont il est également l’auteur des visions aussi cauchemardesques que saisissantes. Il reviendra sur le sujet quatre ans plus tard à l’occasion de Noriko’s Dinner Table. Entre les deux sortent The Suicide Manual et The Suicide Manual : Intermediate Level, deux films opportunistes dont le genre regorge.