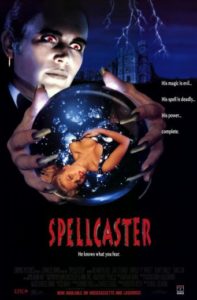

Spellcaster – Rafal Zielinski

|

Spellcaster. 1988Origine : États-Unis

|

Le jour de gloire est arrivé pour les sept veinards retenus par Tex, animateur vedette de Rock TV ! Réunis dans un vieux château italien, ils ont pour mission de retrouver un chèque d’un million de dollars judicieusement planqué par la production… Celui qui le trouvera remportera le pactole ! Toutefois, le concours s’annonce ardu car le fair-play n’est la qualité première d’aucun des participants. Sauf peut-être de Jackie, retenue -oh miracle !- avec son frère Tom. Enfin ne nous voilons pas la face : le plus dur ne sera pas tant d’éviter les coups tordus de la concurrence, voire de Tex, que ceux du Signor Diablo, l’invisible maître des lieux adepte de la magie noire…

Ils ne se sont pas franchement foulés, chez Empire, sur ce coup-là… Une pelletée de jeunes cons rassemblés dans un château, et c’est parti pour le dégommage un par un façon Dix petits nègres… Pourtant, les noms au générique présentent plutôt bien : un scénario rédigé par Ed Naha (Troll et Dolls) complété dans les derniers jours par Dennis Paoli (fidèle collaborateur de Stuart Gordon depuis Re-Animator et même avant), des effets spéciaux de John Carl Buechler (le maître des mini-monstres), une production confiée à l’italien Roberto Bessi (Fou à tuer, From Beyond) et chapeautée par le taulier Charles Band et sa comparse Debra Dion, une photographie signée Sergio Salvati (rescapé des grandes heures de Lucio Fulci)… Certes, le réalisateur Rafal Zielinski est avant tout un spécialiste de la comédie adolescente (on lui doit les deux Screwballs, le démarquage de Porky’s pour Roger Corman), mais il est bien entouré. De quoi être raisonnablement optimiste. Après tout, Empire s’est fait une spécialité de rendre attractifs des sujets a priori totalement crétins. Ce qu’ils restent bien souvent, mais cependant le traitement a généralement l’intelligence de leur donner de la saveur, voire dans le meilleur des cas (Re-Animator, TerrorVision, Sorority Babes in the Slimeball Bowl-O-Rama…) de faire souffler un petit vent de folie.

C’est là dessus que l’on attend Spellcaster, bien qu’aucune des têtes d’affiches habituelles ne soit signalée au sein d’un casting dont le plus grand nom est le chanteur Adam Ant. Et même si l’argument du magicien reclus contrôlant les événements depuis sa boule de cristal est assez léger, il est porteur d’un potentiel qui trouve à s’exprimer lorsqu’il s’avise de « punir » ses victimes. En gros, il est capable de leur concocter n’importe quoi : cela va du fauteuil à tête de lion qui prend vie à la transformation d’un convive trop gourmand en cochon géant en passant par une armada de zombies qui viennent assaillir une donzelle à la cave. Toutes ces scènes se révèlent somme toute attrayantes, et encore une fois John Carl Buechler y démontre son savoir-faire tout en élargissant son registre trop souvent limité aux déclinaisons des ghoulies. Pas franchement gores, elles sont par ailleurs les bienvenues en ce sens qu’elles font surgir un climat purement fantastique (qui s’exprime aussi via la soudaine modification de l’éclairage, à l’occasion bariolé, typique de l’Empire) là où le gros du film se limite à un réalisme entretenu par la nature même du château, bien plus typé renaissance que manoir gothique et qui de ce fait, quelques peintures ou sculptures mises à part, n’est pas franchement sinistre. Ce qui en soit ne serait pas grave si le film réussissait à faire valoir l’étrangeté sur toute sa longueur, monstres ou pas monstres, comme l’avait brillamment fait Ted Nicolaou dans TerrorVision voire John Carl Buechler lui-même dans Troll. Ce que Zielinski est hélas incapable de faire, tombant dans la facilité en se reposant sur des personnages inintéressants mais qu’il se pique de vouloir transformer en ingrédients comiques.

En 1988, l’Empire de Charles Band avait déjà commencé à évoluer en ajoutant à son catalogue des comédies pures et dures (dont Valet Girls, déjà réalisé par Rafal Zielinski). Spellcaster s’inscrit dans cette démarche et, plutôt que de miser la carte de la comédie horrifique (qui sous-entendrait que l’élément comique naît de l’horreur elle-même), il préfère alterner les deux genres de manière assez distincte. Comme nous l’avons vu, l’horreur est assez réussie dans son genre de série B. Par contre, difficile d’en dire autant de la comédie… Étonnamment, le réalisateur ne vise pas l’excentricité, pourtant la marque de fabrique des productions Charles Band quels que soient le genre auxquelles elles se rattachent (comédie, horreur, science-fiction, polar…). Il se contente de nous infliger des personnages très typés, escomptant que ceux-ci seront suffisants pour faire vivre le film et éviter l’ennui entre deux scènes à effets spéciaux. C’est là qu’il se plante dans les grandes largeurs. En gros, nous sommes face à une sorte de Loft Story avant l’heure avec des individus n’ayant rien d’autre à proposer que des stéréotypes qui, confrontés les uns aux autres, sont censés amuser. Ce qu’ils ne font pas, devenant assez vite fatigants. Nous voilà donc à suivre les aventures du petit truand italien qui arrive en voiture volée et qui sort le cran d’arrêt pour un oui ou un non, de la française prête à coucher avec l’animateur pour obtenir un indice sur l’endroit où est caché le chèque, du glouton de service dont la moitié des bagages est constitué de bouffe, de la hautaine aristo anglaise en vêtements d’équitation, ou encore de la rock star inaccessible biberonnant sa bouteille de vodka… Liste non exhaustive. Si l’on y ajoute la petite américaine timide à la morale irréprochable, bien entendu l’héroïne du truc, ce ne sont que des personnages dignes d’un vulgaire slasher.

De fait, puisque Spellcaster cloisonne les mises à mort et les tient même secrètes vis-à-vis des personnages restants, il s’apparente très vite à un slasher. Et comme les mauvais représentants du genre, il s’égare entre deux séquences croustillantes, ne comblant même pas le déficit en ayant recours à l’habituel joker de l’érotisme. Les engueulades, les amourettes, les mesquineries, rien de tout cela ne nous est épargné et finit par dominer l’ensemble, écrasant au passage le versant horrifique disséminé bien trop chichement et que d’épisodiques plans sur la boule de cristal du père Diablo (parfois agrémentés d’un rire sardonique) ne sauraient amener au premier plan. Pour dire les choses crûment, on s’emmerde… Même le scénario pourtant simpliste finit par ne plus faire sens : la caméra-woman (privée de ses deux sbires, tués en début de film) n’enregistre rien, l’animateur n’anime rien, la rock star refuse de chanter (quoique vu ce qu’elle chante dans l’introduction, ce n’est pas un mal), et le concours n’en est plus vraiment un. Ce ne fut qu’un prétexte vite oublié pour rassembler des personnages ineptes dans un château sans âme, mal utilisé, dégotté par les contacts italiens de Charles Band, et de les faire agir n’importe comment pour combler le vide entre deux scènes confiées à Buechler, sur lesquelles le film allait se vendre. Tourné alors que l’Empire commençait à mal tourner (et avec les problèmes juridiques nés de la banqueroute, il fut le dernier film du studio à sortir en salle, 5 ans après son tournage), Spellcaster ressemble fortement à un film fait à la va-vite et dont la finalité ne fut que d’apporter un peu de liquidités sonnantes et trébuchantes dans les caisses du studio. Peut-être afin de pouvoir financer Robot Jox, la plus grosse production maison, confiée à Stuart Gordon. Enfin ce n’est qu’une hypothèse pour justifier un film aussi paresseux de la part d’une firme qui généralement faisait preuve d’inventivité dans ses propres productions…