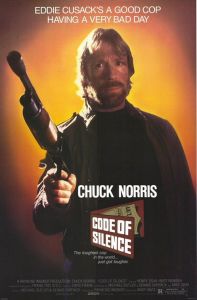

Sale temps pour un flic – Andrew Davis

|

Code of Silence. 1985.Origine : États-Unis

|

Cela fait maintenant 6 mois que le Sergent Eddie Cusack et ses hommes tentent de coincer les Comacho, principaux trafiquants de drogues qui sévissent dans la ville de Chicago. Au prix de longs efforts, ils s’apprêtent à leur mettre le grappin dessus en flagrant délit lorsqu’un groupe d’hommes mené par Tony Luna apparaît, descend tout le monde (ou presque) et file avec l’argent. Pour les flics, c’est la tuile. Non seulement leur opération s’est soldée par un échec mais en outre, ils doivent faire face à une vague d’exécutions sommaires de la part des hommes des Comacho, bien décidés à éliminer Tony Luna et tous ceux qui de près ou de loin ont frayé avec lui, famille comprise. Eddie Cusack parvient un temps à mettre Diana Luna, la fille, à l’abri mais lorsque celle-ci est kidnappée pour servir de monnaie d’échange avec le papa, il voit rouge et décide de régler ça à sa façon.

Tout auréolé du succès – relatif – de son Portés disparus auquel il donne un numéro 2 dans la foulée, en fait une préquelle dont le sous-titre français prête à sourire par son involontaire lucidité (Portés disparus 2 – Pourquoi ?), Chuck Norris n’en demeure pas moins un second couteau du cinéma d’action. Quoiqu’il fasse, il reste dans l’ombre de la principale star d’action de l’époque, Sylvester Stallone, et de son challenger, Arnold Schwarzenegger. Mais l’ex champion du monde de karaté n’est pas du genre à baisser les bras. Fort d’une haute estime de lui-même et d’une idée bien précise de la tournure qu’il souhaite donner à sa carrière, il se permet même de refuser de reprendre le rôle de Paul Kersey dans la série Un justicier dans la ville à un moment où Charles Bronson faisait part de sa lassitude à l’idée de devoir encore débarrasser les grandes villes de leurs éléments perturbateurs. En cette année 1985, lors de laquelle il enchaîne trois films, Chuck Norris jette son dévolu sur le scénario de Sale temps pour un flic écrit par Michael Butler et Dennis Shryack. Un scénario destiné à l’origine à Clint Eastwood dont l’ombre ne plane que partiellement sur le produit fini tant on sent les réajustements au profit du nouvel interprète.

Révélé par le duel qui l’a opposé à Bruce Lee dans La Fureur du dragon, Chuck Norris a longtemps été réduit à son statut de karatéka, enchaînant les films où les arts martiaux tenaient la vedette. A force de persévérance, il a su élargir son champ d’action pour devenir un héros de film d’action au sens large, aussi à l’aise à mains nues qu’avec de grosses pétoires. Voilà un homme qui trouve davantage son plaisir en effectuant des cascades qu’en donnant la réplique à un autre comédien. Il ne faut dès lors guère s’étonner du quasi mutisme de Eddie Cusack, lequel semble ruminer en permanence sa rancœur contre les dérives de cette société et le manque de professionnalisme de ses collègues. Écrit d’un seul bloc, le personnage ne revêt aucun intérêt et Chuck Norris ne tente rien pour l’humaniser. Cette tâche incombe au personnage de Dorato, présenté comme son partenaire et meilleur ami de la brigade, et dont les échanges se limitent à des propositions absurdes de nouveaux boulots potentiels (élever des alligators, vendre des sandwichs dans les stades, etc) auxquelles Eddie répond au mieux par un plissement d’yeux. Derrière la vacuité de ces dialogues s’exprime en creux la lassitude supposée d’Eddie quant à son travail. Un ressort scénaristique que Andrew Davis se garde bien de creuser. Il s’agit surtout d’une vaine tentative de comique de répétition aussi ratée que cette scène superflue du braquage du bar où les policiers ont pris l’habitude de se détendre par deux truands malavisés. A la psychologie, Chuck Norris préfère l’action et de préférence celle qui le met en valeur. A ce titre, la scène finale tient du combat de coqs. Non pas entre Eddie et Luis Comacho, antagoniste sans envergure que Henry Silva, coutumier de ce genre de rôle, interprète avec un louable professionnalisme, mais entre Eddie et le nouveau joujou technologique des forces de l’ordre, un véhicule robotisé et lourdement armé baptisé Prowler. A eux deux, ils déciment allégrement tous les sbires de la famille Comacho, Eddie tenant la dragée haute à la machine avec un bel entrain. Reste plus à Andrew Davis qu’à compter les points, sa caméra s’attardant sur les cadavres qui jonchent le champ de bataille encore fumant. Là où Chuck Norris passe, la mauvaise herbe ne repousse pas.

Sale temps pour un flic avait vocation à être autre chose qu’un simple véhicule pour sa star. Les intentions initiales du film se cachent derrière le titre original, Code of Silence. De la même manière que l’omerta régit les milieux criminels, ce code – implicite – enjoint les policiers à une forme de solidarité qui tourne au corporatisme. Lorsque l’un des leurs est mis en accusation pour une bavure potentielle, ses collègues ne cherchent même pas à connaître le bien fondé de celle-ci et le défendent de manière inconditionnelle, quitte à couvrir un coupable. Cependant, le film se garde bien de dépeindre des flics pourris. Il n’est pas question ici de dénoncer la corruption policière. Andrew Davis n’est pas Sidney Lumet et Eddie Cusack n’a rien d’un Frank Serpico. Tous agissent par aveuglement sans penser à mal, plaçant la figure du flic au-dessus de tout. S’attaquer à l’un d’eux revient à s’attaquer à tous. Ils voient donc d’un très mauvais œil la défiance d’Eddie Cusack vis à vis de Cragie, l’inspecteur mis en accusation. Il considère son attitude comme un désaveu voire comme un affront fait à la corporation. Homme de principe et droit dans ses bottes, Eddie compose sans faillir avec cette animosité, au contraire du jeune Kopalas. Lui sait que Cragie a commis une bavure mais il le couvre. A cela deux raisons : et d’une, il s’agit de son partenaire et de deux, il ne veut pas se mettre les autres flics à dos. Néanmoins, il est soumis à un cas de conscience, partagé entre l’envie de suivre l’exemple d’Eddie Cusack et dire toute la vérité devant la commission d’enquête ou maintenir sa version des faits pour conserver sa tranquillité au risque de laisser un flic dépassé dans les rues. La magie du scénario fait que le jeune flic ne trouve rien de mieux que d’exprimer son cas de conscience à Eddie devant tous les autres policiers de la brigade dans le bar qui leur sert de quartier général. Traitée en dilettante, cette sous-intrigue ne sert en réalité qu’à magnifier le personnage d’Eddie Cusack, héros solitaire qui ne vit que par et pour son travail, cultivant le souvenir de son paternel, mort en faisant son devoir. Phagocyté par la personnalité envahissante de son interprète principal, Sale temps pour un flic rate son virage dramatique – les demandes de renfort d’Eddie qui ne rencontrent qu’indifférence auprès de ses collègues, le laissant se jeter seul dans la gueule du loup – pour un énième étalage de testostérone. Eddie n’est pas homme à se dégonfler et même à 1 contre 30, il fait vaillamment front, distribuant les mandales comme d’autres les petits pains. Eddie – et par extension son interprète – doit susciter l’admiration de tous et le final apocalyptique n’a pas d’autre but. Sortant vainqueur de son combat contre le Mal, il retrouve in fine dans les yeux de ses collègues l’estime qu’il avait perdue. Comme s’il suffisait de massacrer tout le monde pour être un bon flic.

De film en film, Chuck Norris prolonge son personnage de redresseurs de torts impavide et impassible. Rien n’a de prise sur lui, pas même la mort d’un être cher. Il incarne une forme de héros déshumanisé sans aucun recul sur la triste image qu’il renvoie. Encore débutant, Andrew Davis n’apporte pas encore les garanties nécessaires pour un bon spectacle. La légèreté de l’intrigue jusqu’à l’absurde (Luis Camacho ordonne de tuer Diana Luna puis se contente de la capturer) alliée à des scènes d’action vues mille fois et en mieux font de ce Sale temps pour un flic un polar raté.