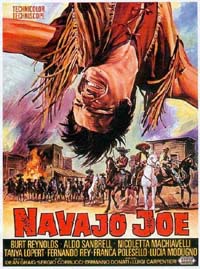

Navajo Joe – Sergio Corbucci

|

Navajo Joe. 1966Origine : Italie / Espagne

|

Après déjà plusieurs westerns, Sergio Corbucci vient enfin d’accéder à la notoriété par l’entremise de son toujours célèbre Django. Désormais sorti du tout venant des réalisateurs de westerns, il peut prendre la tête de productions plus huppées, telles que le Navajo Joe produit par le fortuné Dino De Laurentiis, qui commençait déjà à montrer des signes de mégalomanie. C’est ainsi que pour le personnage éponyme, le nabab projeta de s’attacher les services de Marlon Brando, bien connu pour ses prises de position pro-indiens. N’imaginant pas l’acteur particulièrement à son aise dans la défroque de Navajo Joe, Corbucci persuada De Laurentiis de se replier sur le plus jeune et plus svelte Burt Reynolds, jeune acteur principalement aperçu à la télévision américaine et qui avait entre le mérite de disposer d’origines indiennes (cherokee pour être exact). Ayant suivi les conseils de son ami Clint Eastwood, qui profita de son passage en Europe pour se sortir du carcan du petit écran et acquérir une certaine renommée, Reynolds se rendit donc en Espagne pour y tourner le film de Sergio… Leone. Car par un infortuné malentendu, Reynolds avait cru comprendre que le film serait tourné par le réalisateur de Pour une poignée de dollars. Lorsqu’il se rendit compte que le réalisateur était bien Sergio Corbucci et non Sergio Leone, il était trop tard pour faire marche arrière. Et c’est tant mieux pour lui, d’ailleurs, puisque Navajo Joe lui a offert l’un des plus beaux rôles de sa carrière.

A la tête d’un gang de sauvages, Duncan (Aldo Sambrell) gagne sa vie en rapportant des scalps d’indiens pour le compte des autorités. Mais sa folie le pousse un jour trop loin : il massacre hommes, femmes et enfants de toute une tribu indienne. La tête de Duncan et celle de son frère sont désormais recherchées à leur tour. Ce qui a le don de les faire enrager, au point de faire un carnage dans le village d’un des shérifs pour lesquels ils travaillaient. Une fois cette besogne faite et le shérif assassiné, Duncan s’entretient avec Chester Lynne, une vieille connaissance de prison qui est désormais le responsable époux d’une fille de banquier à Esperanza, ville dans laquelle il officie en tant que médecin. L’homme lui indique qu’un train contenant une somme d’argent non négligeable est attendu à Esperanza. Le plan qu’il propose est que Duncan récupère le coffre fort dans lequel est stocké l’argent avant que le train n’arrive en gare d’Esperanza. Lynne se chargera lui-même d’ouvrir le coffre, et le butin sera partagé. Un bien beau plan, mais qui est intercepté par les filles d’une troupe de music hall, qui parviennent à quitter la ville et à rejoindre Esperanza grâce à l’aide de l’indien navajo Joe, qui n’a pas quitté d’une semelle le gang de Duncan depuis que celui-ci a massacré sa tribu. Hélas, la seule des trois filles à avoir distingué le visage de Lynne a été blessée en chemin, et le docteur local ne se fait pas prier pour abréger ses souffrances. Quand à Navajo Joe, informé du plan de Duncan, il parvient à récupérer le train et à l’amener à Esperanza. Il propose ses services à la population, méfiante de cet indien sorti de nul part et qui en échange de son aide demande entre autres choses à être nommé shérif.

Un scénario avouons le très banal. Un gang qui terrorise une ville, un magot à retrouver, un mystérieux individu jouant les sauveurs et appliquant sa vendetta… Tout ceci est extrêmement fréquent dans le western. La capacité de Navajo Joe à se démarquer tient donc dans la capacité qu’affichera ou non son réalisateur à magnifier son sujet. Après Django et son héros qui traînait un cercueil dans la boue, avant Le Grand silence et son muet qui réglait des comptes dans la neige, Sergio Corbucci continue à s’affirmer comme l’un des plus grand façonneur de personnages westerniens. Le Navajo Joe que campe Burt Reynolds est tout simplement prodigieux. Son mode d’action, qui donne une grande partie de sa qualité au film auquel il donne son nom, est sa capacité à rester dans l’ombre avant de fondre en toute discrétion sur ses proies pour les mettre hors d’état de nuire avant qu’elles ne s’en soient rendu compte. Tout du long, Joe reste en retrait à épier Duncan ou l’un de ses hommes (en fonction de ce qu’il convient de faire pour nuire au gang) tant et si bien que Corbucci passe en fait plus de temps auprès du personnage d’Aldo Sambrell que de celui de Burt Reynolds. Joe est souvent vu comme une figure au loin, une silhouette menaçante trônant sur son cheval au sommet d’une colline, souvent à contre-jour. Sa première apparition résume bien le personnage : au pied d’une falaise, Duncan envoie deux de ses hommes assassiner l’indien. Peu de temps après, ces deux hommes reviennent attachés à un cheval, morts. Le tout sur fond de la superbe musique d’Ennio Morricone, le titre « Silhouette of Doom » ré-employé par Tarantino sur Kill Bill, qui sera utilisé à plusieurs reprises pour illustrer la tension qui fait rage lorsque Joe descend de sa colline (ou des toits, dans le village d’Esperanza) pour des assauts discrets et à chaque fois fatals. Les hommes de Duncan, au départ méprisants pour ce qu’ils ne considèrent que comme un vulgaire peau rouge, sont peu à peu décimés et finissent par parler avec peur de Joe comme d’une ombre, presque comme d’une malédiction surnaturelle. En lieu et place d’un simple duel, le final qui n’a rien à envier à ceux de Sergio Leone propose la confrontation entre Joe et quelques survivants du groupe de Duncan, qui enfermés dans une vallée au pied d’un cercle de falaises parcourent le paysage pour y débusquer leur ennemi, lequel a de forte chance de les trouver avant eux.

Il y a quelque chose du cinéma d’horreur dans Navajo Joe, et le titre « La Colline a des yeux » lui aurait parfaitement convenu, même davantage que celui dont il bénéficie. La grande différence est que cette fois la sympathie va vers l’ombre des collines et non vers ses victimes désignées. C’est cela qui fait de Joe un personnage aussi charismatique, largement aussi fascinant que l’homme sans nom, l’homme à l’harmonica ou Django. Le plaisir de le voir se venger du massacre perpétré sur sa tribu et sur sa femme (scalpée dans l’introduction par Duncan) est décuplé par sa capacité à terroriser ses ennemis et à ne jamais les épargner. Car Navajo Joe est aussi marqué par sa grande sauvagerie, sa violence très sèche qui trouve écho dans l’aridité du désert. Dans les plus grandes réussites de Corbucci, le personnage principal a souvent fait corps avec son environnement, que ce soit la boue de Django ou la neige du Grand silence. Ici, Joe est en quelque sorte un des prédateurs du désert, au même titre qu’un serpent ou un aigle. Il frappe rapidement, sans laisser de chance à des proies qui ne s’y attendent pas, et que ce soit à l’arme blanche ou au fusil (dont chaque réarmement accentue la brièveté du meurtre), cela donne une impression de dureté très vive, plus spectaculaire encore que si il y avait des effusions de sang. Reconnaissons aussi que la dimension violente de Navajo Joe doit beaucoup à Duncan et à sa bande, qui font plus que menacer la population. Le massacre de la tribu indienne, le carnage dans le saloon de Peyote, la politique de terre brûlée qui est la leur, l’assaut sur le train, l’exécution au compte goutte des villageois d’Esperanza pris en otage, tout cela est impressionnant et fait d’eux de véritables Huns du far west, dont Duncan est le Attila. Avec son visage sale et sa grosse cicatrice au milieu du sourcil, Aldo Sambrell (qui a joué dans tous les westerns de Sergio Leone) est lui aussi très charismatique. Sans un ennemi à ce point imposant, Joe n’aurait peut-être pas été un personnage aussi parfait.

Maintenant, la qualité de Navajo Joe ne s’arrête pas là. Aussi jubilatoire soit la confrontation entre Joe et le gang de Duncan, il aurait été difficile de maintenir le haut niveau du film sur toute sa durée sans un scénario permettant de faire évoluer les situations. Il ne s’agit pas d’essayer de faire passer le « mcguffin » du coffre-fort et les diverses étapes tournant autour pour des choses d’importance. Corbucci et ses scénaristes (dont Fernando Di Leo, futur réalisateur brillant) en ont bien conscience, et traitent les scènes de « transition » avec un autre point de vue. Il était également difficile de faire redescendre Joe des montagnes pour d’autres raisons que le meurtre, tant son statut de « silhouette maudite » risquait d’en prendre un coup, par exemple en en faisant un homme trop classique, peu en adéquation avec l’aura terrorisante qu’il impose peu à peu sur Duncan et ses hommes. C’est là que l’idée d’avoir fait de Joe un indien est judicieuse. Outre qu’elle permet à Morricone de composer une magnifique bande originale plein de chants guerriers aux sonorités indiennes, Corbucci en profite pour aborder le sujet rarement abordé par le western italien du traitement réservé aux indiens d’Amérique par les colonisateurs en provenance d’Europe. Malgré son statut d’aide providentielle, Joe est regardé avec un regard soupçonneux par la communauté d’Esperanza. Le même genre de communauté qu’à Peyote, où le shérif donnait de l’argent à un homme comme Duncan pour le scalp d’indiens (une offre qui a réellement existée à l’époque du far west), accentuant toujours un peu plus la soif de sang d’un homme qui comme il s’en explique au pasteur lui demandant grâce n’a jamais connu autre chose que la violence depuis l’enfance. Duncan est bien le fruit de cette société américaine naissante, et les complaintes des notables d’Esperanza ne les dédouanent pas. Bien que réduits à demander l’assistance de Joe, ils n’ont aucune confiance en lui, et ils se plient de très mauvais gré à sa requête concernant le poste de shérif, cachant leur racisme (et donc leur responsabilité dans les agissements de Duncan) derrière l’argument fallacieux de la loi des Etats-Uni, duquel Joe vient vite à bout en comparant ses origines américaines sur d’innombrables générations à celles du maire de la ville, dont le père est né en Écosse. Demander l’étoile du shérif n’est pas de la part de Joe une volonté de disposer légalement du droit de représenter l’ordre, mais bien une douce ironie visant à humilier ceux qu’il s’apprête à protéger de la monstruosité qu’ils ont eux-même créé. Ses seuls soutiens à Esperanza tiennent en quelques autres déracinés, des sans-grades dont la voix n’avait jusqu’ici eut aucune importance dans la société, mais qui en cette époque de troubles sont les seules à oser s’élever pour réclamer la seule aide possible, celle de Joe. Un homme auquel elles s’identifient au point de lui venir physiquement en aide lorsqu’il se retrouve à un moment immobilisé par Duncan. Comme lui, les deux danseuses itinérantes (plus leur modeste manager) qu’il a sauvé du massacre à la sortie de Peyote sont des marginales qui à travers cet épisode prouvent leur courage là où les plus hautes classes sociales et les actuelles élites des Etats-Unis restent paralysées de peur à l’idée de perdre tout ce qu’elles possèdent. Ces filles et leur manager ne possèdent rien, et n’ont donc rien à perdre. Il est donc normal qu’elles soient les seules à venir en aide à Joe, qui lui non plus ne possède plus rien et ne représente rien. Il n’est pas exclu de voir là l’illustration des idées politiques de Corbucci, membre du Parti Communiste italien. L’autre aide de Joe est une jeune indienne arrachée à sa tribu, Estella, employée comme domestique par la femme du Dr. Lynne, le traître issu de la bourgeoisie, qui bien qu’étant déjà un personnage important de la ville a continué à vouloir s’enrichir en complotant avec Duncan. Estella prend une importance toute particulière dans la vision de Corbucci puisqu’elle incarne les retombées de toutes les tares de ces États-Unis : son peuple a été exproprié de ses terres par les colons, elle-même a été enlevée aux siens pour servir les intérêts des riches « maîtres » soit-disant civilisés, et tout comme les deux danseuses elle est également victime de la misogynie qui règne dans cette organisation sociale bourgeoise. Pour elle, Joe est un modèle, l’un des siens, l’homme sans lequel elle n’aurait jamais osé s’exprimer. Nous sommes tout près de l’histoire d’amour mais sans jamais y entrer pleinement, d’une part parce que la culture indienne de Joe et d’Estella ne les prédispose pas particulièrement aux roucoulades, et d’autre part parce que Corbucci prend bien soin de ne pas faire dévier son personnage principal de sa logique justicière, le faisant s’exprimer peu et toujours avec détachement. Il aurait été de toute façon bien maladroit de lui associer une relation amoureuse alors que la base même de sa vengeance est le meurtre de sa femme.

Corbucci n’a décidément laissé aucune place aux erreurs. Navajo Joe est même peut-être supérieur à Django. C’est un chef d’œuvre du western italien qui n’a hélas pas la même renommée que certains de ses vis à vis. Espérons que l’édition DVD parue chez Wild Side y remédiera.