Les Survivants de l’infini – Joseph Newman et Jack Arnold

|

This Island Earth. 1955Origine : États-Unis

|

De retour d’une intense session de brainstorming avec d’autres experts en radioactivité, Cal Meacham a la malchance de perdre tous les contrôles de son jet… Puis la chance d’être sauvé par un mystérieux rayon qui prend le contrôle de l’appareil pour le ramener sain et sauf sur le plancher des vaches. Intriguant ! Peu après, il reçoit la notice de fabrication d’un étrange appareil technologiquement fort avancé qui, une fois monté, se révélera être un écran de communication. C’est ainsi qu’il entre en contact avec un certain Exeter, extraterrestre de son état, qui lui propose de le rejoindre pour travailler à un grand projet. Écoutant sa curiosité plus que son assistant, Meacham prend donc l’avion que lui envoie Exeter et se retrouve dans le manoir de celui-ci, en compagnie de quelques autres collègues scientifiques de haut vol, également experts dans le domaine de la radioactivité. Parmi eux, la jolie Ruth Adams avec laquelle il avait batifolé voici quelques années. Toutefois, la donzelle n’est plus si guillerette. C’est que, comme elle lui apprendra, tous les humains présents sont surveillés et leurs travaux visent avant tout au seul bénéfice d’Exeter et de ses propres patrons : des extraterrestres qui sur leur lointaine planète, mènent une guerre désespérée.

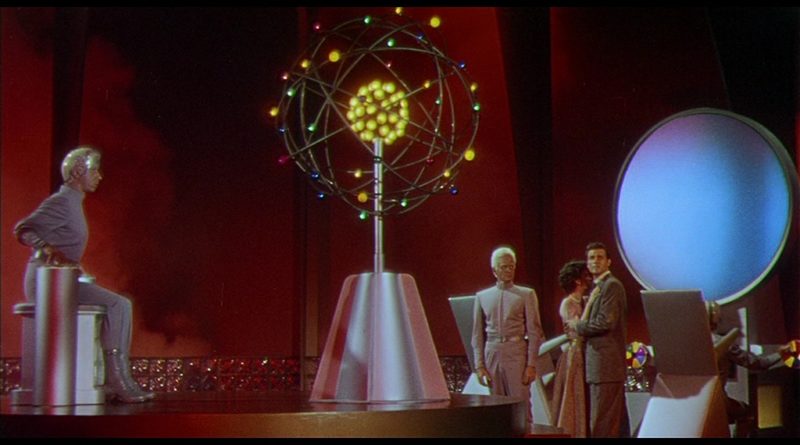

Chaque époque est reflétée par le cinéma qui en est issu. Il en a toujours été ainsi, mais il est des époques dont l’identité est marquée plus que d’autres, et les années 50 en font partie. Age de l’atome, de la recherche spatiale et des dernières trouvailles technologiques, cette décennie fut à la fois une ère de prospérité (enfin tout dépend pour qui et où) mais aussi de craintes, qu’elles soient liées au contexte de guerre froide ou justement aux modifications des modes de vies liées entre autres aux découvertes scientifiques. C’est ce qui explique que les années 50 aient constitué un âge d’or de la science-fiction dont le cinéma a fait ses choux blancs : le genre pouvait par exemple faire bon usage des multiples spéculations sur les extraterrestres, métaphoriques ou non ou encore jouer la carte du savant fou. Exploiter la peur, la méconnaissance du grand public (et des scénaristes !) sur certains sujets de pointe fraichement apparus sur le devant de la scène ou encore se lancer dans la considération philosophique. Tout cela en profitant justement des avancées scientifiques qui gagnèrent aussi le cinéma ! D’où de nouveaux styles d’effets spéciaux, une nouvelle façon de les exploiter, ou encore plus prosaïquement l’émergence du cinéma en couleur traduisant à l’écran ces avancées soudaines. Un film comme Les Survivants de l’infini, produit par cette major qu’est la Universal, bénéficie ainsi d’un chatoyant Technicolor de haute volée qu’un chimiste serait plus à même d’expliciter que moi. Quoi qu’il en soit, son mode de colorisation ne fut employé que pour un seul autre film, Écrit sur du vent de Douglas Sirk. Mais dans le cas des Survivants de l’infini, le procédé semble carrément avoir été le moteur de toute la production. Rarement un film aura misé autant sur des couleurs vives (rouge, rose, vert, violet) rendues ici carrément pétantes, et qui ne sont pas uniquement dues à des choix de photographie. Les accessoires eux-mêmes véhiculent ce tourbillon lumineux, bien souvent parce qu’ils sont issus de la technologie extraterrestre d’Exeter et de sa bande : il en va par exemple ainsi de son rayon protecteur, de sa machine de communication, sans parler du déluge de bizarreries à bord de son vaisseau. Des bizarreries qui amènent non seulement une colorimétrie violente, mais aussi des formes qui ne le sont pas moins. Écrans en forme de triangle renversé, boules lumineuses diverses (dont on ne sait trop la fonction) et autres « douches » de pressurisation. Même les étoiles qui brillent dans le ciel sont rutilantes, et par là-dessus vient se greffer quelques effets ponctuels (tir de rayons laser, explosions…) amenant eux aussi lors dose d’étrangeté. Et ne parlons pas de la planète Metaluna d’où vient Exeter, qui dès sa première image (un matte painting digne des plus grands illustrateurs de SF) impose un dépaysement complet. On se croirait parfois dans Tron avant l’heure !

Les Survivants de l’infini a été pensé tout entier pour plonger le spectateur dans un milieu inhabituel, régi par des sciences encore inconnues évoquées non sans quelques élucubrations lexicales (histoire d’enfoncer le clou). Il s’agit donc de pure science-fiction, au passage adaptée d’un roman de Raymond F. Jones paru dans le magazine pulp « Thrilling Wonder Stories ». Il épouse les mystères de son époque, mais aussi une certaine image de ce que l’on pensait pouvoir être le futur… retranscrit avec les moyens de 1955. Tout cela donne donc au film une patine bien particulière, partagée avec quelques autres grosses productions de science-fiction de l’époque (La Guerre des mondes, de Byron Haskin, par exemple) mais qu’il doit probablement être le seul à pousser aussi loin. D’où son côté hors-norme voire un peu kitsch, vu de notre époque, puisque les préoccupations et les évolutions technologiques ont évolué de manière sensiblement différente que ce que l’on imaginait alors. C’est pourtant ce jusqu’au boutisme « rétrofuturiste » qui en fait une œuvre mémorable et typique des années 50, encore que paradoxalement il puisse également être vu comme le précurseur d’un autre classique de la science-fiction apparu une dizaine d’années plus tard : 2001, l’odyssée de l’espace. Car oui, les deux films jouent en partie sur le même registre, celui de la plongée dans l’inconnu. Dans un cas comme dans l’autre, les personnages sont avant tout des témoins plus que des acteurs, faute de maîtriser quoi que ce soit, et le kaléidoscope de Kubrick n’est pas si éloigné des canons de lumières de Joseph Newman et Jack Arnold (le second ayant remplacé le premier pour les séquences sur Metaluna, Universal n’étant pas satisfaite de la première mouture). Les deux ont ce côté hypnotique ravalant les personnages à leur ignorance et leur inculquant une certaine humilité face à l’univers et à leur maîtrise de la science. D’où le titre original « This Island Earth« , qui réduit finalement la Terre à un petit oasis au milieu d’un vaste désert hostile. Le « point bleu pâle » de l’astronome Carl Sagan (qui fut par ailleurs conseiller de Kubrick sur son film) n’est pas très loin. Bien entendu, il n’y a pas de considération métaphysique ouverte chez Newman et Arnold. Cela se fait avec la naïveté de ceux qui n’ont pas encore de recul sur les perspectives récemment ouvertes, et avec des considérations commerciales bien plus évidentes que chez Kubrick (l’âge des « auteurs » n’était pas encore venue). N’empêche qu’à leur niveau, ils illustrent très bien la rupture avec l’anthropocentrisme et la toute-puissance de l’homme, non face à un Dieu, mais face à l’univers et ses lois dont l’étude vient à peine de commencer.

Dans cette perspective, c’est donc sans surprise que les personnages campés par Rex Reason et Faith Domergue ne servent que d’yeux aux spectateurs. Certes ils ont ici où là quelque influence, mais ils sont avant tout des témoins aux yeux ébahis. Du reste, rien que leur incorporation dans l’écurie d’Exeter est vaseuse : il s’agit juste d’un prétexte pour amener ce « nouveau monde » de façon à ne pas saisir le spectateur à la gorge dès l’entame du film. De même, leur amourette, les dangers qu’ils rencontrent sur Terre puis dans l’espace ou sur Metaluna (avec en point d’orgue la créature au cerveau apparent, devenue emblématique de la SF des années 50 mais qui joue un rôle anecdotique) n’est qu’une façon de ne pas s’envoler vers l’avant-gardisme qui sera celui de Kubrick. L’époque n’était pas encore à cela, surtout pour une grosse production de science-fiction calibrée pour un public jeune. Un minimum de terre-à-terre demeure, sans toutefois faire illusion : tout va bien trop vite pour contrebalancer efficacement l’aspect contemplatif induit par l’immersion en milieu extraterrestre (gageons qu’un remake prendrait ses aises en s’étirant sur 3 heures pour expliciter la moindre chose, faisant perdre toute sa saveur au concept). Au final, difficile de prendre au sérieux l’embryon d’histoire : il n’y a qu’à se laisser porter de bizarrerie en bizarrerie. N’empêche que malgré tout, ce statut d’observateur pris par les humains n’est pas qu’un stratagème destiné à mettre en avant les effets spéciaux : ce faisant, les réalisateurs font quelque chose d’assez inédit dans la science-fiction d’alors : ils donnent du recul au spectateur, ne le contraignant pas (trop) à se sentir partie prenante. S’il y a bien une menace qui pèse sur l’humanité, celle-ci n’est abordée que lors d’une scène et se résume à un projet encore assez flou mené par le leader de Metaluna. Non, le vrai péril est sur Metaluna elle-même, qui, pilonnée par ses ennemis, est au bord de l’effondrement. Habituellement, dans le cinéma de science-fiction, c’est bel et bien la Terre qui est directement menacée. Ici il s’agit d’une autre civilisation, et une certaine distance émotionnelle s’installe donc, puisque les deux humains ne peuvent rien y faire. Cela se révèle propice à la réflexion sur les potentialités d’une telle guerre -où les avancées technologiques jouent un rôle majeur- transposée à la Terre, sans pour autant verser dans le catastrophisme et les considérations individuelles des personnages. Là encore, le film, en mettant la découverte au premier plan, incite à une réflexion plus large, ne dissimulant pas son propos pacifiste mais ne le véhiculant pas avec la dramaturgie de La Guerre des mondes.

Nous sommes bel et bien face à un classique de la science-fiction. Les Survivants de l’infini a grandement contribué à faire mûrir un genre que Newman et Arnold (peut-être le plus grand réalisateur de SF de l’époque) prouvent riche en potentialités de tous ordres et jusqu’ici largement inexploitées, bien qu’ils n’en profitent pas à plein et préservent quelques recettes traditionnelles (l’amourette, la présence d’un monstre). Néanmoins, derrière la naïveté de façade, ils enclenchent une évolution cinématographique qui mènera à une science-fiction plus adulte, qui s’abreuvera également des écrits de gens comme Philip K. Dick, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke ou Ray Bradbury. En dépit de la rupture qu’il marquait avec les conventions de son temps, Le Jour où la Terre s’arrêta de Robert Wise utilisait la science-fiction comme le moyen de véhiculer un message. Ici, nous sommes davantage dans l’imaginaire et dans la fonction que l’on attribue à celle-ci, qui peut aller bien au-delà de la simple « évasion » pour venir titiller les capacités d’entendement des perspectives ouvertes par l’étude de l’espace. 2001 l’Odyssée de l’espace sera l’aboutissement de ce processus, et on aurait bien tort de ne voir dans Les Survivants de l’infini qu’une capsule de la SF des années 50. Ce qu’il est aussi, bien entendu ! Mais ne le limitons pas à cela : c’est tout un versant de la science-fiction qui en découle (outre 2001, pensons à Star Trek premier du nom ou, plus récent, Interstellar).